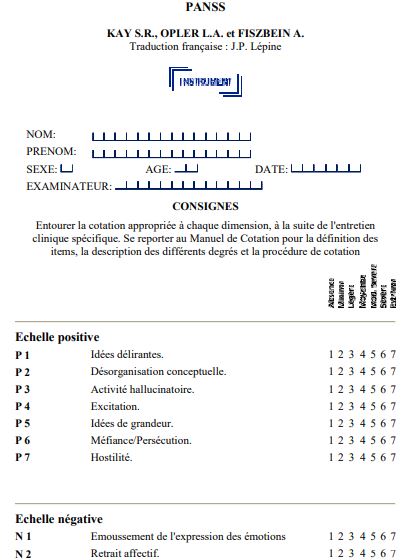

PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale)

-

Symptômes positifs : Hallucinations (souvent auditives), délires, pensée désorganisée.

-

Symptômes négatifs : Aplasie émotionnelle, anhédonie, retrait social.

-

Symptômes cognitifs : Troubles de la mémoire, de l’attention, des fonctions exécutives.

-

Durée : Les symptômes doivent persister pendant au moins 6 mois, avec au moins 1 mois de symptômes actifs.

-

Exclusion : Les symptômes ne doivent pas être attribuables à une autre condition (ex. : trouble bipolaire, usage de substances, lésions cérébrales).

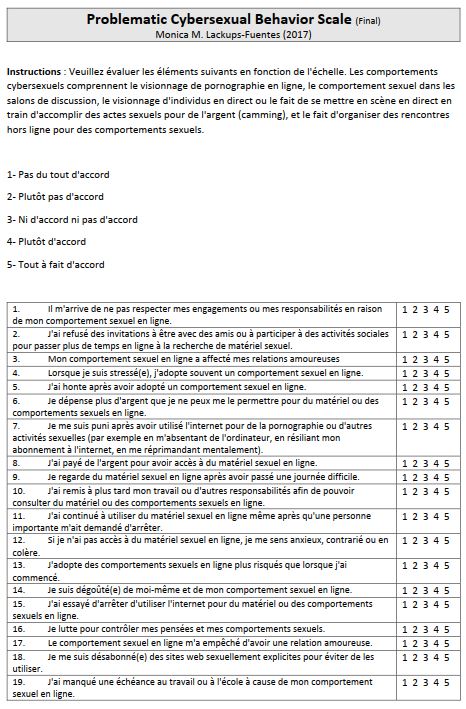

Certains questionnaires et échelles comme la PANSS sont utilisés pour évaluer les symptômes, faciliter le dépistage ou soutenir le diagnostic.

Il peut également être trés utile d’utilser des outils de dépistage précoce, pour reperer les signes prodromiques (signes précoces avant un épisode psychotique complet) de la maladie, chez des personnes à risque de psychose ou présentant des symptômes prodromiques :

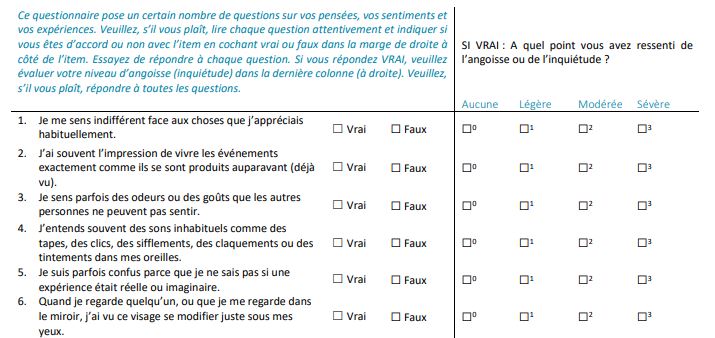

PQ-16 (Prodromal Questionnaire – 16 items) :

Il s’agit d’un questionnaire court d’auto-évaluation conçu pour dépister les symptômes prodromiques de la psychose, comme des expériences perceptives inhabituelles, des pensées paranoïdes ou des difficultés cognitives.

Il s’agit d’un questionnaire court d’auto-évaluation conçu pour dépister les symptômes prodromiques de la psychose, comme des expériences perceptives inhabituelles, des pensées paranoïdes ou des difficultés cognitives.Le PQ-16 vise à repérer les personnes qui présentent des symptômes perceptifs ou cognitifs inhabituels (hallucinations légères, idées de référence, etc.) afin de déterminer si une évaluation plus approfondie est nécessaire.

Structure :

Le questionnaire contient 16 questions à choix dichotomique (oui/non), centrées sur des expériences psychotiques ou quasi-psychotiques, telles que :

-

Avoir entendu des voix que les autres ne peuvent pas entendre

-

Se sentir observé sans raison

-

Croire que certains événements sont spécialement destinés à soi

-

Difficultés de concentration ou confusion mentale inhabituelle

Pour chaque réponse « oui », un niveau de détresse associé à cette expérience est souvent évalué sur une échelle de 1 à 4 (non systématiquement dans toutes les versions).

- « Entendez-vous parfois des voix ou des sons que d’autres ne semblent pas entendre ? »

- « Vous est-il arrivé de penser que des gens pouvaient lire dans vos pensées ? »

-

« Avez-vous eu l’impression que les choses autour de vous n’étaient pas réelles, comme dans un rêve ? »

Durée : environ 5 à 10 minutes

-

Suivi : un score élevé nécessite généralement une évaluation clinique approfondie, souvent avec une entrevue comme le SIPS (Structured Interview for Prodromal Syndromes) ou le CAARMS (Comprehensive Assessment of At-Risk Mental States).