Les « pretrial assessment tools » développés par Advancing Pretrial Policy & Research (APPR) sont des instruments conçus pour évaluer de manière objective les risques associés à un accusé pendant la phase présentencielle. Leur objectif est d’éclairer les décisions de mise en liberté ou de détention, en s’appuyant sur des données probantes plutôt que sur des critères subjectifs ou des systèmes de cautionnement monétaire, souvent sources d’inégalités socio-économiques.

À quoi servent-ils ?

- Réduire les inégalités :

Ils visent à limiter la détention préventive inutile, en particulier pour les personnes incapables de payer une caution, et à atténuer les biais raciaux ou socio-économiques. - Évaluer les risques :

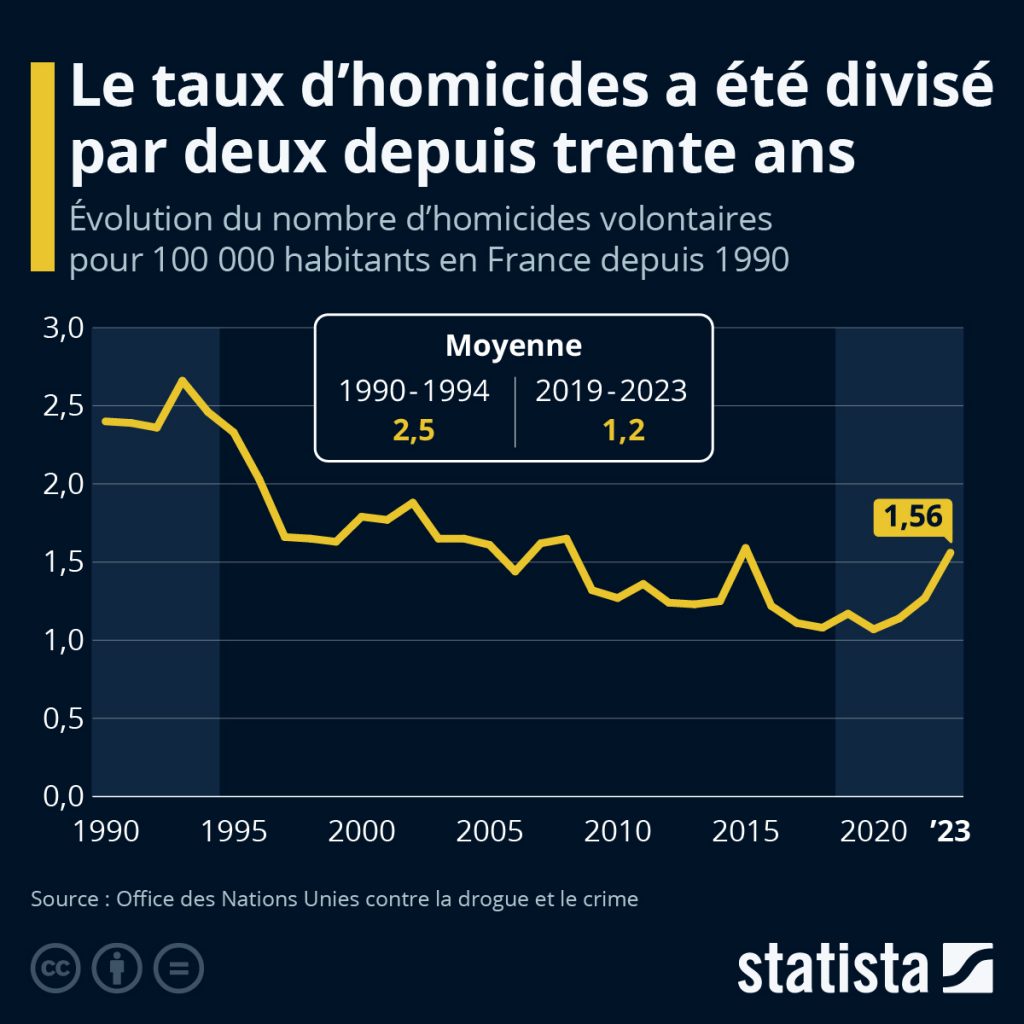

- Risque de non-comparution au tribunal.

- Risque de commission d’une nouvelle infraction pendant la libération.

- Risque pour la sécurité publique ou de pression sur les victimes/témoins.

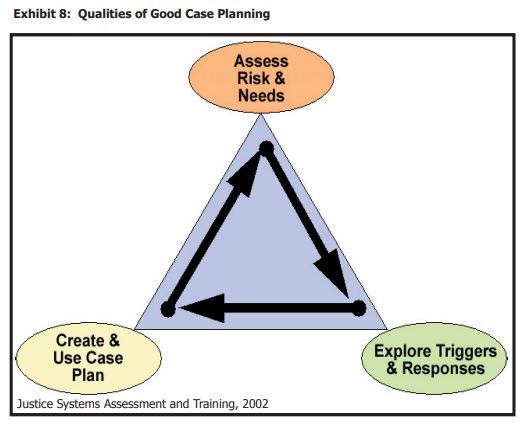

- Guider les conditions de libération :

Recommander des mesures proportionnées (ex. : surveillance électronique, suivi psychosocial) en fonction du niveau de risque.

Comment fonctionnent-ils ?

- Collecte de données :

Les outils utilisent des facteurs validés par la recherche, tels que :- Antécédents criminels (ex. : comparutions passées).

- Situation socio-économique (emploi, logement).

- Liens communautaires (famille, stabilité résidentielle).

- Gravité de l’infraction actuelle.

APPR insiste sur l’exclusion de critères racialisés ou non pertinents (ex. : code postal qui pourrait indiquer un quartier défavorisé).

- Analyse algorithmique :

- Un score de risque est généré (faible, moyen, élevé) via des modèles statistiques.

- Ces modèles sont validés empiriquement pour garantir leur fiabilité et leur absence de biais systémiques.

- Recommandations :

- Pour les risques faibles : libération sans conditions ou avec des mesures minimales.

- Pour les risques élevés : détention justifiée ou supervision renforcée.

- Les juges reçoivent ces recommandations mais conservent leur pouvoir décisionnel.

- Transparence et amélioration continue :

- Les outils sont régulièrement réévalués pour corriger les biais et adapter les critères.

- APPR promeut des audits indépendants et la publication des données d’efficacité.

Principes clés d’APPR

- Justice équitable : Éviter la surdétention des populations marginalisées.

- Science des données : Utiliser des indicateurs fondés sur des preuves.

- Minimisation des restrictions : Privilégier les mesures les moins coercitives nécessaires.

Ces outils s’inscrivent dans une réforme plus large visant à remplacer le système de cautionnement par une approche axée sur le risque individuel et les droits fondamentaux.

Exemple: Facteurs du « PSA » (Public safety Assessment)

- Âge au moment de l’arrestation

- Infraction violente actuelle

- Infraction violente en cours et âge inférieur ou égal à 20 ans

- Accusation en cours au moment de l’arrestation

- Condamnation antérieure pour délit mineur

- Condamnation antérieure pour crime

- Condamnation antérieure

- Condamnation violente antérieure

- Manquement antérieur à l’obligation de comparaître avant le procès au cours des deux dernières années

- Manquement antérieur à l’obligation de comparaître avant le procès depuis plus de deux ans

- Condamnation antérieure à une peine d’emprisonnement