La peine de probation avant la peine de probation… dans les années 50!

Un texte sur l’introduction en France de l’institution de la probation a été soumis au comité des économies par son rapporteur de l’administration pénitentiaire, M. PINATEL, inspecteur de l’administration. On ne peut que le reprendre ici :

ARTICLE PREMIER. — Lorsqu’un prévenu n’a pas été auparavant condamné à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle de plus de trois mois d’emprisonnement, les cours et tribunaux pourront, tout en rendant immédiatement effectifs les amendes, restitutions et dommages-intérêts, suspendre le prononcé de la peine principale d’emprisonnement correctionnel qui est encourue et ordonner qu’il soit soumis, à titre d’épreuve, à une mesure de liberté surveillée. La durée de cette mesure ne pourra, en aucun cas, excéder ‘cinq années.

ART. 2. — La décision qui accorde l e bénéfice de la liberté surveillée prescrit que l’intéressé est placé sous la surveillance ‘d’un délégué et est tenu d’observer les conditions imposées par le jugement ou l’arrêt. En cas de non-observation de ces conditions, la juridiction est saisie à nouveau sur réquisition du parquet. Elle peut modifier les conditions fixées ou prononcer la déchéance de la mesure de liberté surveillée. Dans ce dernier cas, elle statue au fond quant à la peine principale d’emprisonnement correctionnel.

ART. 3. — La non-déchéance de la mesure de liberté surveillée entraîne à son expiration relaxe pure et simple quant à la peine principale d’emprisonnement correctionnel.

ART. 4. — Un règlement d’administration publique déterminera les conditions d’application de la présente loi et, notamment, le statut des délégués.

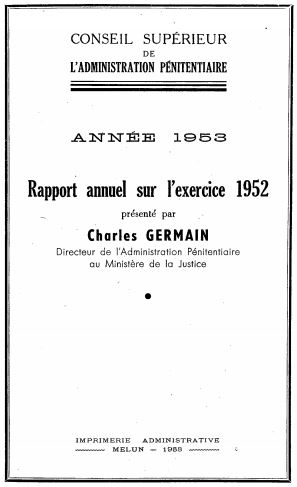

L’AP, à travers Charles Germain, DAP après Paul Amor, était alors porteuse de projets de réformes très ambitieuses…

sur la criminologie:

- « Le directeur d’un établissement doit être pleinement formé et qualifié pour sa tâche (…) Les directeurs devraient avoir une bonne culture générale et il y aurait intérêt à faire appel à des hommes ayant une formation universitaire en particulier dans le domaine de la criminologie et de la sociologie.

- Les directeurs (…) devraient, avant d’entrer en fonction, recevoir une formation théorique et étudier de façon pratique le travail à effectuer dans une prison, étant entendu qu’un diplôme ou un titre universitaire sanctionnant des études dans ce domaine peut être considéré comme une formation théorique nécessaire »

Charles GERMAIN, DAP

La réforme des institutions pénitentiaires (1952)

Sur la Probation:

Rapport AP 1952: « Propositions de réformes »

RÉDUCTION DE LA POPULATION PÉNALE: LA PROBATION (Extrait, p 153)

Il est bien évident que, si le coût de l’administration pénitentiaire n’est pas exactement proportionnel au nombre des détenus dont elle a charge, des variations sensibles de la population pénale font varier dans le même sens les dépenses que sa garde occasionne.

Il est bien évident que, si le coût de l’administration pénitentiaire n’est pas exactement proportionnel au nombre des détenus dont elle a charge, des variations sensibles de la population pénale font varier dans le même sens les dépenses que sa garde occasionne.

La première réforme qui s’impose à l’esprit est donc de s’efforcer de réduire le nombre des prisonniers. Nous laisserons de côté le procédé politique des amnisties pour n’envisager que des moyens relevant du droit commun. Ceux-ci sont au moins de cinq ordres :

1° La réduction des détentions préventives ; mais c’est là une réforme d’ordre judiciaire.

2° Les grâces : geste de pardon qui ne peut qu’aider au succès de la réforme pénitentiaire comme ultime récompense mais qui, distribuées massivement, mathématiquement, par remises gracieuses de fractions des peines encourues, iraient à l’encontre même de leur but humanitaire. Ce serait la libération aveugle de détenus restés pervertis ou sans ressources, ce qui pénalement revient au même puisque c’est autant de « la misère que des mauvais instincts que naît la récidive. Il convient donc de n’accorder que des remises individuelles de peine sur le vu des dossiers préparés par les établissements pénitentiaires et qui permettent d’apprécier : Le relèvement moral du détenu ; Ses possibilités d’hébergement et de travail ; En bref, ses chances de réadaptation sociale. Et alors, ce moyen de diminuer le nombre des prisonniers ne sera négligeable ni moralement, ni pratiquement.

3° Les libérations conditionnelles : Aux termes de la législation en vigueur, les condamnés aux travaux forcés sont exclus du bénéfice de la libération conditionnelle. Cette exclusive, qui s’expliquait au temps de la transportation, ne se comprend plus depuis 1938 puisque les peines correctionnelles de plus d’un an, celles de réclusion et les travaux forcés, à l’intérieur d’une même maison centrale, se subissent dans des conditions similaires. La commission des réformes pénitentiaires avait émis un vœu pour que le bénéfice de la libération conditionnelle soit étendu à toutes les peines temporaires. C’est aussi celui que nous avons exprimé dans nos conclusions du chapitre sur la réforme pénitentiaire. Un projet de loi en ce sens a été- déposé sur le bureau de l’assemblée nationale.

4° La transportation ; mais son échec à tous points de vue la fit abolir en 1938. Il semble difficile aujourd’hui de la rétablir ; en tout cas, les problèmes qu’elle pose devraient être entièrement repensés.

5° L’institution de la probation : vocable et système en usage dans les pays anglo-saxons où le délinquant, passible d’une courte peine d’emprisonnement, se voit relaxer par le juge qui, tout en rendant immédiatement effectifs les amendes, restitutions et dommages-intérêts, suspend le prononcé de la peine privative de liberté. En revanche, le bénéficiaire de cette relaxe est placé en liberté surveillée pour une période déterminée. La probation est, en somme, un système de « condamnation suspendue », distinct du sursis qui est un système de « condamnation conditionnelle ». L’avantage est que si le sursitaire peut transformer à son profit l’adage : « pas vu, pas pris », en « pas revu, pas repris », le bénéficiaire de la probation placé sous surveillance spéciale devra donner la preuve de son amendement ou du moins de sa bonne conduite, s’il veut éviter de revenir devant le juge pour s’entendre condamner à la peine primitivement méritée. D’ailleurs, d’une manière générale, il faut exprimer le souhait que, se ralliant aux vœux des organismes scientifiques internationaux, notre pays cherche à abandonner ou à réduire au maximum les peines de prison de courtes durées qui n’ont plus de sens, déclassent sans châtier et constituent la plus sûre école de récidive.

La loi devrait affirmer un droit à la réinsertion, dans tous les types d’établissements pénitentiaires. Qu’il soit clair que la fonction de la prison est de réinsérer les gens, pas de fermer la porte, prendre la clé et la jeter ! Dans la plupart des centrales, on vous donne une cellule et on vous dit de vous démerder, de ne pas ennuyer l’administration, de faire votre vie tranquille et ça ira très bien. Ce n’est pas un hasard si ce sont des détenus d’Arles qui ont été choisis pour participer à la conférence de consensus. Depuis la réouverture de la centrale en 2009, la direction a essayé de mettre en place un autre type de gestion. Par exemple, j’ai été à l’initiative, avec l’ancien directeur, de la mise en place des « détenus facilitateurs ». Leur rôle est d’être attentifs aux autres, d’intervenir en cas de difficulté pour atténuer les conflits entre détenus ou avec des surveillants. Souvent les détenus ont une attitude de rejet vis-à-vis de l’administration. Mais avec un autre détenu, ils parlent toujours. Je leur expliquais : « si tu as un problème, tu viens me voir, on boit un café, tu m’exposes ton problème et je verrai de quelle manière je peux intervenir pour toi ». Au début, certains ont pensé qu’il s’agissait de « prévôts ». Progressivement, notre rôle a été compris et accepté.

La loi devrait affirmer un droit à la réinsertion, dans tous les types d’établissements pénitentiaires. Qu’il soit clair que la fonction de la prison est de réinsérer les gens, pas de fermer la porte, prendre la clé et la jeter ! Dans la plupart des centrales, on vous donne une cellule et on vous dit de vous démerder, de ne pas ennuyer l’administration, de faire votre vie tranquille et ça ira très bien. Ce n’est pas un hasard si ce sont des détenus d’Arles qui ont été choisis pour participer à la conférence de consensus. Depuis la réouverture de la centrale en 2009, la direction a essayé de mettre en place un autre type de gestion. Par exemple, j’ai été à l’initiative, avec l’ancien directeur, de la mise en place des « détenus facilitateurs ». Leur rôle est d’être attentifs aux autres, d’intervenir en cas de difficulté pour atténuer les conflits entre détenus ou avec des surveillants. Souvent les détenus ont une attitude de rejet vis-à-vis de l’administration. Mais avec un autre détenu, ils parlent toujours. Je leur expliquais : « si tu as un problème, tu viens me voir, on boit un café, tu m’exposes ton problème et je verrai de quelle manière je peux intervenir pour toi ». Au début, certains ont pensé qu’il s’agissait de « prévôts ». Progressivement, notre rôle a été compris et accepté. Emmanuel Jaffelin, philosophe, professeur au lycée Lakanal de Sceaux, fait paraître Apologie de la punition chez Plon, après avoir publié en 2010 un Eloge de la gentillesse (François Bourin Editeur).

Emmanuel Jaffelin, philosophe, professeur au lycée Lakanal de Sceaux, fait paraître Apologie de la punition chez Plon, après avoir publié en 2010 un Eloge de la gentillesse (François Bourin Editeur). Il est bien évident que, si le coût de l’administration pénitentiaire n’est pas exactement proportionnel au nombre des détenus dont elle a charge, des variations sensibles de la population pénale font varier dans le même sens les dépenses que sa garde occasionne.

Il est bien évident que, si le coût de l’administration pénitentiaire n’est pas exactement proportionnel au nombre des détenus dont elle a charge, des variations sensibles de la population pénale font varier dans le même sens les dépenses que sa garde occasionne.