Les négociateurs de crise (FBI, Gendarmerie – comme le GIGN ou le RAID) utilisent des techniques sophistiquées pour désamorcer des situations extrêmes (prises d’otages, barricadés, personnes suicidaires). Ces compétences sont parfaitement transposables et hautement pertinentes pour les conseillers pénitententiaires d’insertion et de probation (CPIP) gérant des personnalités difficiles, souvent dans des contextes tendus ou conflictuels.

1. L’Écoute Active & l’Empathie Stratégique :

Police : Comprendre les émotions, besoins et motivations profondes du sujet (même inavouables : reconnaissance, respect, désir d’être entendu, peur). Reformuler pour montrer une compréhension authentique.

Police : Comprendre les émotions, besoins et motivations profondes du sujet (même inavouables : reconnaissance, respect, désir d’être entendu, peur). Reformuler pour montrer une compréhension authentique.

Transposition Probation :

- Écouter sans jugement les doléances, frustrations ou récits souvent déformés des PPSMJ (Personnes Placées Sous Main de Justice).

- Identifier les besoins sous-jacents (logement, soins, reconnaissance, sécurité) derrière les comportements agressifs ou l’évitement.

- Reformuler : « Si je comprends bien, vous vous sentez injustement traité par cette décision du juge, c’est ça ? » Cela désamorce et crée un lien.

2. Créer un lien (Building Rapport) :

- Police : Établir un lien de confiance humain, même minime. Trouver des points communs (familiaux, géographiques, intérêts) pour humaniser l’échange.

- Transposition Probation :

- Construire une relation professionnelle mais humaine sur la durée. Montrer un intérêt sincère (sans familiarité excessive) pour la personne au-delà du dossier.

- Utiliser des éléments de la vie de la personne (progrès, famille, projets) pour renforcer le lien et la motivation au changement.

- Capitaliser sur les petits succès pour renforcer la confiance.

3. La Communication Non-Verbale et Para-Verbale :

- Police : Contrôler sa propre voix (calme, rythme lent, ton bas), posture (ouverte, non menaçante). Observer finement les signaux de stress, de mensonge ou d’ouverture chez l’interlocuteur.

- Transposition Probation :

- Adopter une posture ouverte et un ton calme et posé, même face à l’agressivité verbale. Éviter les gestes brusques ou fermés (bras croisés).

- Observer les signes de stress, de dissimulation ou de détresse chez la personne suivie pour adapter son approche (proposer une pause, changer de sujet temporairement, approfondir une inquiétude).

- Utiliser le silence de manière stratégique pour inciter la personne à parler.

4. La Gestion des Émotions (de soi et de l’autre) :

- Police : Rester calme et rationnel face à la colère, la peur ou la détresse extrême du sujet. Ne pas prendre les insultes personnellement. Désamorcer l’escalade émotionnelle.

- Transposition Probation :

- Auto-contrôle : Gérer sa propre frustration ou peur face aux menaces, insultes ou comportements provocants. Respirer, prendre du recul.

- Désescalade verbale : Reconnaître l’émotion : « Je vois que cette situation vous met très en colère ». Proposer des alternatives : « On peut en parler maintenant calmement, ou reporter cet entretien à demain matin, qu’en pensez-vous ? ». Éviter le contre-argumentaire frontal lors des pics émotionnels.

- Validation émotionnelle : Reconnaître la légitimité du sentiment (« C’est compréhensible que vous soyez frustré par cette obligation ») sans nécessairement valider le comportement.

5. L’Art du Questionnement Stratégique :

- Police :Poser des questions ouvertes pour faire parler le sujet, comprendre sa logique et ses limites. Éviter les questions fermées (« oui/non ») ou accusatoires. Utiliser « Comment ? », « Quoi ? », « Parlez-moi de… ».

- Transposition Probation :

- Privilégier les questions ouvertes pour explorer les difficultés, les motivations, les perspectives : « Comment envisagez-vous de trouver un emploi avec cette obligation ? », « Qu’est-ce qui vous semble le plus difficile dans ce suivi ? »

- Éviter les interrogatoires ou les questions pièges. Chercher à comprendre le point de vue et la logique (même dysfonctionnelle) de la personne.

6. La Recherche de Solutions Gagnant-Gagnant (Win-Win) :

- Police : Trouver une issue qui préserve la vie/santé de tous et offre une « porte de sortie honorable » au sujet (ex : se rendre pour être traité médicalement, revoir son enfant).

Transposition Probation :- Travailler avec la personne, pas contre elle. Rechercher des compromis réalistes et respectueux du cadre judiciaire : « Je comprends que le couvre-feu à 20h est très contraignant pour votre formation. Pouvons-nous voir avec le juge s’il est possible de l’adapter les soirs de cours, moyennant un justificatif ? »

- Co-construire des objectifs et des plans d’action. Donner un sentiment de contrôle et de choix (même limité) augmente l’adhésion.

7. La Gestion du Temps et de la Pression :

- Police : Ralentir le rythme, créer du temps pour désamorcer l’urgence et la pression. Éviter les ultimatums contre-productifs.

- Transposition Probation :

- Ne pas céder à la pression immédiate d’une demande ou d’une menace. Prendre le temps de réfléchir, consulter, proposer un délai : « Je ne peux pas prendre cette décision maintenant.

- Je dois en discuter avec mon responsable/le juge. Revenez me voir jeudi. »

- Gérer les attentes : être clair sur les délais de traitement et les limites de son pouvoir.

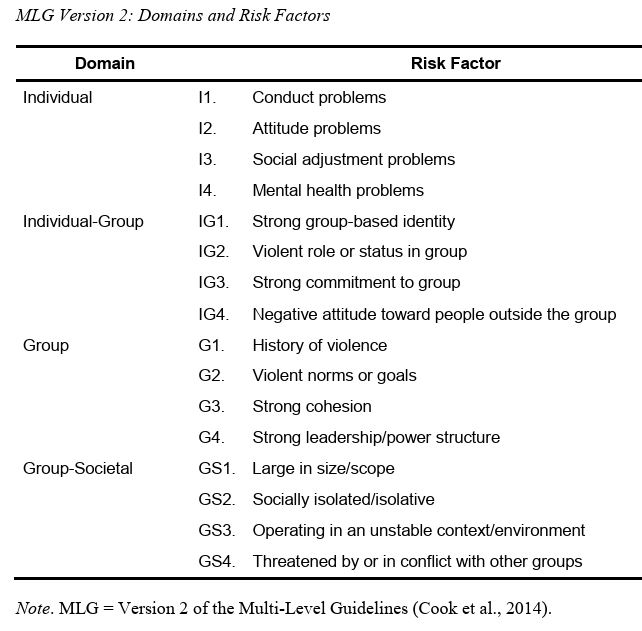

8. L’Analyse des Besoins et Motivations :

- Police : Identifier les besoins fondamentaux (sécurité, appartenance, estime, contrôle) qui sous-tendent les actions du sujet.

- Transposition Probation :

- Comprendre ce qui motive réellement la personne difficile (éviter la prison ? retrouver ses enfants ? obtenir un soin ? prouver sa valeur ?). Adapter le discours et les solutions à ces motivations profondes.

- Utiliser ces motivations comme leviers pour l’engagement dans le suivi et le changement.

9. L’Établissement des Limites Claires (Cadrage) :

- Police : Rappeler calmement mais fermement les réalités (présence des forces, conséquences inéluctables de la violence) et le cadre non-négociable (ex : libération des otages).

- Transposition Probation :

- Rappeler avec calme et fermeté le cadre légal et les conséquences inéluctables du non-respect des obligations : « Je comprends votre refus, mais je dois vous rappeler que le non-respect de cette obligation de soin entraînera un signalement au juge, avec un risque de révocation de votre mesure. »

- Être intransigeant sur les limites tout en restant ouvert sur les moyens de les respecter.

10. L’Utilisation de la « Voix du Bon Sens » / Raisonnement Réaliste :

- Police : Amener subtilement le sujet à considérer les conséquences négatives de ses actes et la faisabilité peu réaliste de ses exigences.

- Transposition Probation :

- Aider la personne à prendre conscience des conséquences contre-productives de ses comportements difficiles : « Si vous insultez chaque intervenant, comment voulez-vous qu’ils vous aident à trouver un logement ? »

- Questionner pour faire émerger la réflexion : « Quelles pourraient être les conséquences si vous ne vous présentez pas à votre rendez-vous avec l’assistante sociale ? »

Points Clés de Transposition & Précautions :

- Temps long vs. Crise : Le CPIP travaille sur la durée. La « négociation » est continue, basée sur une relation construite. La patience et la cohérence sont primordiales.

- Objectif Différent : Il ne s’agit pas de sauver des vies physiques immédiates, mais de prévenir la récidive, protéger la société et favoriser la réinsertion (sauver des vies sociales).

- Pouvoir Différent :Le CPIP n’a pas une équipe d’intervention en soutien. Son pouvoir est lié au cadre judiciaire et à sa capacité d’influence et de signalement.

- Éthique et Confiance : La relation de confiance est le socle du suivi en probation. Les techniques ne doivent JAMAIS être utilisées pour manipuler, mais pour désamorcer les conflits, faciliter la communication et promouvoir des solutions constructives dans l’intérêt de la réinsertion et de la sécurité publique.

- Travail d’Équipe : Comme les négociateurs, les CPIP doivent travailler en étroite collaboration avec leurs collègues, leur hiérarchie, les juges, les travailleurs sociaux et les soignants. Les débriefings après des incidents critiques sont essentiels.

- Formation Continue : Une formation spécifique et régulière à la communication en contexte difficile, à la désescalade verbale et à la gestion des personnalités difficiles/agressives est indispensable.

Boîte à outils

Boite à outils pour gérer les interactions difficiles, désamorcer les conflits, établir un rapport constructif et influencer positivement les personnes suivies vers le respect du cadre et l’engagement dans leur parcours de réinsertion.

Mirroring (Miroir)

Répéter les derniers mots ou l’idée principale de l’interlocuteur, sous forme de question ou de simple écho

- Employer les mêmes expressions

- Prendre la même position sur sa chaise

Effet recherché :

- Créer un sentiment de compréhension et de connexion

- Inciter l’autre à développer davantage son discours

Exemple en service de probation (accueil physique) :

- Probationnaire agressif : « Vous ne m’avez pas averti que ma CPUP était absente? » → Agent : « Pas averti à temps ? »

- L’usager complète : « Oui, je viens de l’apprendre et j’ai déjà perdu ma journée ! »

Labeling (Étiquetage des émotions)

Nommer, étiqueter l’émotion pour valider son émotion

Effet recherché :

- Rouler avec la resitance, montrer de l’empathie

- Inviter à la discussion plutôt qu’à l’escalade

Exemple en gestion téléphonique :

- Appel agressif : « Vous m’agacez ! Vous ne comprenez rien!» → Agent : « J’ai l’impression que vous êtes très frustré et que la situation vous met en colère. »

- Réponse possible : « Oui, je suis en colère parce que j’ai l’impression qu’on me prend pour un imbécile.»

Comment formuler :

- « Il semble que… » / « J’ai le sentiment que… » / « On dirait que… »

- Éviter les « Je sais que vous êtes… » ou « Vous êtes en colère… » péjoratif

Questions Ouvertes

Questions commençant par « Comment » ou « Qu’est-ce que » qui impliquent la personne dans la recherche de solution

Effet recherché :

- Donner à l’autre un sentiment de contrôle et d’autonomie

- Orienter la réflexion vers la résolution du problème

Exemples spécifiques :

- « Comment pourrions-nous organiser un nouveau rendez-vous qui vous convienne mieux ? »

- « Qu’est-ce qui, selon vous, pourrait nous aider à clarifier les pièces manquantes pour votre dossier ? »

- « Comment puis-je faire en sorte que vous vous sentiez entendu aujourd’hui ? »

Application pratique :

- Remplacer le « Pouvez-vous … » (fermé) par « Comment … ? » (ouvert)

- Forcer l’interlocuteur à réfléchir (« Comment peut-on avancer ? » plutôt que « Quand voulez-vous revenir ?»)

Audit des Accusations

Anticiper et verbaliser les critiques ou reproches potentiels que l’interlocuteur peut avoir: « je sais que vous doutez de… »

Effet recherché :

- Désamorcer à l’avance les objections avant que l’autre ne les exprime

- Montrer que vous comprenez ses craintes, même si elles ne sont pas encore exprimées

Exemple en probation (accueil physique ou téléphonique) :

- Agent : « Vous pensez qu’on ne tient pas assez compte de votre emploi du temps et que nous contrôlons mal nos plannings… »

- Probationnaire : « Oui, c’est exactement ça, j’ai perdu ma journée à cause de vos erreurs ! »

Points clés :

- Faire l’audit AVANT d’exposer la solution concrète

- Ne pas dramatiser ou donner l’impression de se justifier excessivement

- Formuler des phrases courtes et factuelles du type : « Vous avez le sentiment que…», « Vous craignez que… »

Résumé et Reformulation

Récapitulatif structuré de ce que l’interlocuteur a exprimé (faits, émotions, besoins) avant de proposer une solution

Effet recherché :

- Vérifier la compréhension mutuelle

- Montrer que vous avez écouté attentivement

- Préparer la transition vers la résolution

Exemple en entretien téléphonique :

- Faits : « Vous attendez cette convocation depuis trois semaines. »

- Émotions : « Vous vous sentez frustré et en colère que votre temps soit gaspillé. »

- Besoin : « Vous avez besoin d’une date précise aujourd’hui. »

- Proposition de solution : « ex: Je vais appeler le service concerné, et je reviendrai vers vous d’ici dix minutes avec la date. »

- Astuces :

- Utiliser des connecteurs logiques simples (D’abord…, Ensuite…, Enfin…)

- Rester concis : ne pas répéter mot à mot, mais organiser les idées en phrases courtes»

Les

Les

DESCRIPTION DU PROGRAMME

DESCRIPTION DU PROGRAMME