Les sept normes pour les interventions auprès des auteurs de violences domestiques (violences conjugales et intra familliales)

Voici les 7 normes de prise en charge selon le document du Home Office Standards for Domestic Abuse Perpetrator Interventions (janvier 2023) :

1️⃣ Priorité à la sécurité et à la liberté des victimes

L’objectif principal de toute intervention avec un auteur est d’améliorer la sécurité, l’autonomie et la liberté d’action des victimes, y compris des enfants. Les interventions doivent être coordonnées avec un soutien aux victimes, sans que le même professionnel ne les prenne en charge ensemble .

2️⃣ Intégration dans une réponse communautaire coordonnée

Les interventions doivent s’inscrire dans un réseau multi-acteurs – police, services sociaux, santé, victim-support… – où chacun partage la responsabilité de surveiller le comportement dangereux et de protéger les victimes .

3️⃣ Responsabiliser l’auteur, avec respect et opportunité de changement

Il s’agit de tenir les auteurs responsables de leurs actes tout en les traitant avec respect, en les invitant à reconnaître le tort causé, et en leur offrant des opportunités concrètes de changement comportemental (ex. programmes longs de changement comportemental) .

4️⃣ Offrir la bonne intervention, à la bonne personne, au bon moment

Les interventions doivent être adaptées : format (groupe, individuel, intensif), durée, modalités d’accès, en tenant compte des besoins et du risque individuel (ex. addiction, troubles psychiques…), et éviter les approches inappropriées comme la médiation de couple .

5️⃣ Équité vis‑à‑vis des caractéristiques protégées

Les interventions doivent garantir un accès et une prise en charge équitable, en tenant compte des réalités liées au sexe, à l’origine, à l’orientation, au handicap, etc. Elles doivent éviter les stéréotypes et s’adapter aux barrières spécifiques rencontrées par certains publics .

6️⃣ Compétence et soutien du personnel

Les interventions doivent être conduites par des intervenants formés, compétents, sensibilisés aux dynamiques de violences, et bénéficiant de supervision et de soutien, notamment sur les questions d’inclusion et de diversité .

7️⃣ Surveillance et évaluation continues

Un suivi rigoureux (dossiers, collecte de données sur les bénéficiaires et les non‑bénéficiaires, taux d’engagement, résultats) doit être mis en place pour évaluer l’efficacité et améliorer en continu les pratiques. Cela inclut la prise en compte des retours des victimes et des auteurs, ainsi que des évaluations indépendantes, notamment pour les nouvelles approches .

Ces 7 normes constituent un cadre fondé sur les meilleures pratiques actuelles : centrées sur la protection des victimes, la responsabilisation des auteurs, une approche systémique, inclusive, professionnelle et fondée sur les preuves:

1. Le résultat prioritaire de l’intervention de l’auteur des violences doit être l’amélioration de la sécurité et de la liberté (espace d’action) pour toutes les victimes-survivantes, y compris les enfants.

1.1 La sécurité et la liberté de toutes les victimes-survivantes (y compris les enfants) doivent être clairement prioritaires dans la justification, la structure, les procédures et les résultats escomptés de l’intervention. Les victimes-survivantes ont le droit de savoir si leur sécurité (y compris celle de leurs enfants) est menacée.

1.1 La sécurité et la liberté de toutes les victimes-survivantes (y compris les enfants) doivent être clairement prioritaires dans la justification, la structure, les procédures et les résultats escomptés de l’intervention. Les victimes-survivantes ont le droit de savoir si leur sécurité (y compris celle de leurs enfants) est menacée.

1.2 Les interventions ne devraient pas avoir lieu sans un soutien intégré aux victimes-survivantes, pour lequel il devrait y avoir une parité de prestations. Ce soutien doit être axé sur la victime-survivante en termes de fréquence et de mode de soutien. Dans la mesure du possible, les partenariats avec des organisations « par et pour » constituent la meilleure pratique. Le même membre du personnel ne doit jamais travailler avec la victime et l’auteur de l’infraction.

1.3 Des informations claires décrivant l’intervention et les résultats escomptés doivent être fournies aux auteurs de violences et aux victimes-survivants sous différentes formes (page web spécifique, fiches imprimées) et dans des langues reflétant les populations qu’ils serviront. Il est impératif de ne pas exagérer les avantages potentiels et de souligner les risques supplémentaires.

1.4 Des lignes de communication claires et régulières doivent être établies entre les équipes d’intervention auprès des auteurs de violences et les équipes d’aide aux victimes et aux survivants afin de partager les informations, de sorte que les changements de risque puissent être rapidement communiqués et que des mesures appropriées soient prises, en veillant à ce que les victimes et les survivants (y compris les partenaires actuels et les ex-partenaires) reçoivent des informations en temps utile.

1.5 Cette norme représente l’objectif global à travers lequel les autres normes doivent être comprises.

2. Les interventions doivent s’inscrire dans le cadre d’une réponse communautaire coordonnée plus large, dans laquelle tous les organismes partagent la responsabilité de mettre en lumière les comportements abusifs, de permettre un changement chez les auteurs et d’améliorer la sécurité et la liberté (espace d’action) des victimes-survivantes et des enfants.

2.1 Pour que les interventions soient sûres et efficaces, les organisations spécialisées dans l’intervention auprès des auteurs de violences domestiques doivent avoir une expérience reconnue en matière de lutte contre les violences domestiques.

2.2 Le personnel du service intégré d’aide aux victimes doit partager les informations lorsqu’il existe un problème de protection. Dans le cas contraire, le service intégré d’aide aux victimes est un service confidentiel et les informations ne doivent pas être systématiquement partagées.

2.3 Les interventions doivent être ancrées dans les communautés locales et/ou avoir établi des partenariats locaux solides, y compris avec des services « par et pour », le cas échéant.

2.4 L’orientation vers une intervention auprès de l’auteur de l’infraction ne doit pas servir de prétexte pour clore un dossier, car les organismes statutaires ont des responsabilités spécifiques en matière de détention et de suivi des risques.

2.5 Lorsqu’une intervention est menée par un organisme statutaire ou au nom d’un organisme statutaire, il convient de tenir compte des exigences légales en matière de conformité et des responsabilités et obligations de l’organisme statutaire.

2.6 Les interventions doivent démontrer qu’elles respectent les meilleures pratiques actuelles en cherchant à obtenir une accréditation par le biais d’une voie appropriée telle que le Conseil des services correctionnels et le Panel d’accréditation ou les normes Respect (Home Office, 2022).

3. Les interventions doivent amener les auteurs à rendre des comptes, tout en les traitant avec respect et en leur offrant la possibilité de choisir de changer.

3.1 Les interventions doivent traiter les auteurs de violences avec respect en modélisant le contraire de tout ce qui est abusif, tout en les tenant pour responsables du mal qu’ils ont causé à autrui et en leur offrant la possibilité de choisir de ne pas recourir à la violence ou à l’abus.

3.2 Les interventions doivent être fondées sur des données probantes et se concentrer sur les formes de pouvoir, de contrôle et d’exploitation dont la recherche et la pratique ont montré qu’elles font partie de la violence domestique. Les interventions peuvent également inclure des stratégies d’interruption de la violence et des techniques de régulation émotionnelle dans le cadre d’un programme de travail plus large.

3.3 Les interventions visant à modifier le comportement (telles que définies précédemment) doivent tenir compte de la durée nécessaire pour atteindre les objectifs de modification du comportement. 22 séances hebdomadaires pour les programmes de travail en groupe ou 16 séances hebdomadaires pour le travail individuel peuvent être considérées comme le minimum attendu dans le cas de la violence et des abus commis par un partenaire intime [note de bas de page 2], mais certains ont besoin de programmes plus longs.

3.4 Les interventions visant à modifier les comportements devraient, dans la mesure du possible, utiliser un modèle de travail en groupe, parfois en combinaison avec un travail individuel. Cela n’exclut pas le recours au travail individuel lorsqu’il s’agit du modèle d’intervention le plus approprié pour l’auteur de l’infraction.

3.5 Les interventions visant à modifier les comportements face à la violence d’un partenaire intime doivent, dans la mesure du possible, être menées en personne. Le travail à distance facilité (mais pas l’apprentissage numérique/en ligne, à moins qu’il ne soit que complémentaire) peut être utilisé lorsqu’il s’agit du modèle le plus approprié et que les impacts potentiels sur les victimes-survivants ont été pleinement pris en compte.

3.6 Les interventions visant à modifier les comportements, qui se déroulent sous la forme d’un travail de groupe, doivent être animées par deux personnes, et le personnel moins expérimenté doit être associé au personnel plus expérimenté. La meilleure pratique consiste à faire coanimer les groupes par un homme et une femme, à l’exception des groupes consacrés à la violence entre partenaires intimes du même sexe, qui peuvent ne pas nécessiter d’animateur du sexe opposé.

4. La bonne intervention doit être proposée aux bonnes personnes au bon moment.

4.1 Les organisations doivent disposer d’un modèle de travail écrit qui définit les objectifs, la nature, le contenu et les résultats escomptés de chaque intervention proposée, ainsi que les groupes d’auteurs de violences domestiques pour lesquels elle est appropriée et la manière dont l’aide aux victimes survivantes sera intégrée.

4.2 Les évaluations doivent être proportionnées à l’intervention proposée et permettre d’identifier les besoins spécifiques liés au risque et/ou à la capacité de l’auteur à participer à une intervention. Lorsque des besoins supplémentaires ou complexes sont identifiés, un plan (et, le cas échéant, une filière d’orientation) doit être défini pour y répondre.

4.3 Les interventions doivent être appropriées à l’évaluation et pouvoir être adaptées si nécessaire. Lorsqu’une adaptation est nécessaire pour une population spécifique d’auteurs de violences (par exemple, lorsque les auteurs ont des problèmes de santé mentale, de toxicomanie et/ou d’alcoolisme), il convient d’envisager une cofacilitation avec un praticien compétent en la matière.

4.4 Les processus d’évaluation doivent permettre d’identifier l’auteur principal de l’infraction et ne pas proposer d’interventions axées sur l’auteur de l’infraction aux victimes-survivantes qui utilisent la résistance. Lorsqu’un auteur peut être une victime (par exemple, les mères dans les cas de violence et d’abus fondés sur l’honneur, les adolescents qui recourent à la violence et qui ont également été victimes d’abus sexuels), il convient de prévoir une voie d’orientation claire pour les soutenir, pendant qu’ils s’engagent dans une intervention adaptée et appropriée axée sur l’auteur de l’infraction.

4.5 La participation à une intervention ne doit pas être considérée comme un moyen de maintenir ou de réaffirmer le contrôle sur un ex-partenaire par le biais de procédures judiciaires répétées ou prolongées. Les auteurs de violences qui sont actuellement (ou ont été récemment) parties à des procédures de droit privé concernant les enfants doivent être évalués par le personnel du programme, indépendamment de toute évaluation ou recommandation préalable d’une agence de référence ou d’un avocat.

4.6 Le travail conjoint est rarement approprié dans les cas de violence entre partenaires intimes ; il ne doit être entrepris que si la victime-survivante le demande de manière proactive, une fois que le travail de changement de comportement de l’auteur a été entrepris et qu’une nouvelle évaluation de l’aptitude a été menée séparément avec l’auteur et la victime-survivante. Des mises en garde similaires s’appliquent à la médiation informelle ou formelle, à la réconciliation ou à l’arbitrage religieux pour toutes les formes de violence domestique.

5. Les interventions doivent être mises en œuvre de manière équitable, en tenant compte des caractéristiques protégées qui se croisent et se chevauchent.

5.1 Les interventions doivent reconnaître que les personnes issues de groupes minorisés peuvent avoir été confrontées à des obstacles et à des désavantages et que le changement est plus probable lorsque ces obstacles et désavantages sont reconnus et pris en compte.

5.2 Le fondement de la recherche du pouvoir et du contrôle s’applique à toutes les communautés, mais la manière dont il est exprimé et justifié est susceptible de varier. Le travail devrait explorer les variations dans les normes de genre et de génération et la manière dont elles affectent les mécanismes de pouvoir et de contrôle.

5.3 Il convient d’étudier les croyances individuelles, familiales et générales qui autorisent, justifient ou minimisent les abus (dans certaines situations, les victimes, les survivants et les auteurs peuvent inscrire ces croyances dans des récits de culture, de foi, de religion et/ou de valeurs communautaires), ainsi que celles qui ne les soutiennent pas. Bien que cela puisse devenir une source d’inspiration dans le travail avec les victimes-survivantes et les auteurs, il est important que les praticiens ne renforcent pas les stéréotypes de communautés entières.

5.4 Il convient d’élaborer des approches différentes pour les femmes hétérosexuelles et/ou les LGB et/ou les T auteurs de violences et d’abus entre enfants et parents. Les approches existantes devront peut-être être adaptées aux personnes issues de groupes minorisés sur la base de l’appartenance ethnique ou raciale et aux auteurs neurodivergents pour lesquels les différences/difficultés d’apprentissage, sociales et de communication doivent être prises en compte.

5.5 Un travail direct spécifique à la langue de la communauté (en tête-à-tête ou en groupe) pourrait être mis à disposition et peut être plus efficace car il permet à la fois un accès rapide et une exploration conjointe de la signification.

6. Les interventions doivent être effectuées par du personnel qualifié et soutenu dans la réponse à la maltraitance domestique.

6.1 Le personnel doit recevoir une formation initiale afin d’améliorer ses connaissances sur les violences domestiques, sur la manière dont les caractéristiques protégées peuvent s’entrecroiser, sur les processus locaux de sauvegarde et multi-agences et sur l’intervention dans le cadre de laquelle il travaille. Cela s’applique également aux travailleurs de soutien intégré. Le développement professionnel continu doit mettre à jour les nouvelles connaissances et pratiques, y compris l’impact sur les victimes-survivants, y compris les enfants.

6.2 Les interventions doivent être mises en œuvre et gérées par une équipe qui s’efforce de refléter les communautés qu’elle sert.

6.3 Le personnel chargé des interventions doit avoir accès à une supervision hiérarchique interne régulière et à une supervision clinique externe financée et de qualité. Le personnel qui apporte son soutien mais ne réalise pas d’interventions pourrait se voir offrir le même soutien.

6.4 Les charges de travail ne doivent pas dépasser le nombre d’interventions spécifiques pouvant être réalisées en toute sécurité et de manière équitable. Cela s’applique à la fois à l’aide intégrée aux victimes et à l’intervention auprès des auteurs de violences.

6.5 Les personnes qui commettent des violences domestiques ne doivent pas intervenir en tant qu’auteurs de violences. Tout recours antérieur à la violence domestique doit être révélé. Une vérification approfondie du Service de divulgation et de protection des données (Disclosure and Barring Service – DBS) doit être effectuée (bien que la preuve d’un changement personnel substantiel ne soit pas nécessairement un obstacle à l’intervention des auteurs).

7. Les interventions doivent être suivies et évaluées afin d’améliorer les pratiques et d’élargir la base de connaissances.

7.1 Des dossiers clairs et cohérents doivent être mis en place pour permettre une mise en œuvre sûre et efficace de l’intervention, ainsi que l’identification et la réponse rapide à l’augmentation des risques et des préoccupations en matière de protection.

7.2 Des données doivent être collectées sur les interventions, conformément à leur modèle de travail et à leurs exigences en matière d’orientation et de financement, y compris sur les résultats pertinents pour leur intervention et sur les personnes (et, surtout, les personnes qui n’ont pas accès à leur intervention) qui bénéficient actuellement de leur intervention.

7.3 Les expériences a) des victimes-survivantes (y compris les enfants) associées aux utilisateurs des services des auteurs de violences et b) des utilisateurs des services des auteurs de violences doivent être recueillies et utilisées comme source d’apprentissage. Il convient de mettre en place un processus transparent et un calendrier pour la collecte et la réflexion sur ces informations au sein des équipes (proportionnellement à la taille de l’organisation).

7.4 Les interventions existantes pourraient faire l’objet d’une évaluation externe. Les interventions doivent toujours faire l’objet d’une évaluation indépendante lorsque de nouvelles approches sont expérimentées.

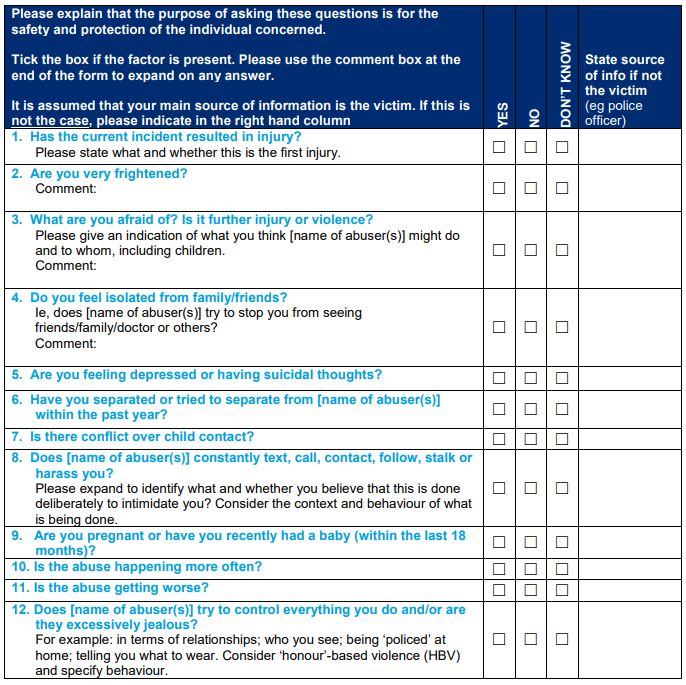

Dans le champ de la criminologie appliquée et de la protection des victimes, disposer d’outils fiables pour évaluer le risque est essentiel. L’un des instruments les plus utilisés dans le monde anglo-saxon est le DASH, acronyme de Domestic Abuse, Stalking and Honour-Based Violence. Développé au Royaume-Uni par Laura Richards, ancienne analyste comportementale à Scotland Yard, cet outil s’est imposé comme une référence dans l’évaluation du risque de violence domestique, de harcèlement criminel et de violences liées à l’honneur.

Dans le champ de la criminologie appliquée et de la protection des victimes, disposer d’outils fiables pour évaluer le risque est essentiel. L’un des instruments les plus utilisés dans le monde anglo-saxon est le DASH, acronyme de Domestic Abuse, Stalking and Honour-Based Violence. Développé au Royaume-Uni par Laura Richards, ancienne analyste comportementale à Scotland Yard, cet outil s’est imposé comme une référence dans l’évaluation du risque de violence domestique, de harcèlement criminel et de violences liées à l’honneur.

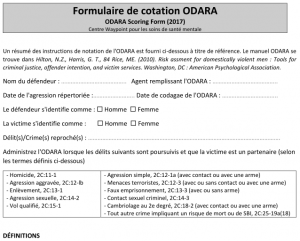

L’ODARA décrypté : 13 questions qui changent tout

L’ODARA décrypté : 13 questions qui changent tout