Le programme Catch22 de lutte contre les gangs au Royaume-Uni est une initiative multidimensionnelle combinant interventions en milieu carcéral et communautaire, avec une approche centrée sur la réduction des risques, la réhabilitation et la prévention.

Interventions en milieu carcéral

Interventions en milieu carcéral

- Identification précoce et gestion des risques : Les équipes de Catch22 rencontrent les nouveaux détenus dans les 48 heures suivant leur arrivée en prison pour évaluer leur affiliation aux gangs, identifier les tensions communautaires et recommander des mesures préventives (comme des restrictions de mouvement). Cette phase inclut une collaboration avec la police, les services de probation et d’autres agences pour gérer les détenus à haut risque.

- Programme R.O.A.D. (Rehabilitation Offering Another Direction) : Un programme phare sur 5 jours, conçu pour réduire les attitudes pro-criminelles. Il utilise une approche trauma-informed et restaurative pour aider les participants à réfléchir à leurs choix passés, améliorer leurs compétences communicationnelles et fixer des objectifs prosociaux. En 2023, 80 % des participants ont montré une amélioration de leur comportement en détention et une réduction des attitudes criminelles .

- Résolution de conflits et médiation : Catch22 facilite des médiations entre détenus impliqués dans des incidents violents, avec un taux de résolution positif de 100 % en 2023. Cela inclut la gestion de rivalités entre gangs et la prévention des récidives .

- Gestion de cas complexes : Un suivi individualisé pour les détenus à haut risque (comme ceux sous surveillance pour automutilation ou pour violence), avec 100 % d’amélioration des attitudes prosociales chez les participants en 2023 .

- Formation du personnel pénitentiaire : Des modules sur la culture des gangs, la violence juvénile et les stratégies de désengagement, augmentant de 63 % la confiance des participants à signaler des activités liées aux gangs .

Interventions communautaires

- Prévention et désengagement : Travail avec les jeunes à risque (jusqu’à 25 ans) pour éviter leur entrée dans les gangs, via des programmes sur les relations saines, les conséquences des choix, ou la santé sexuelle. Par exemple, le service Kent County Lines and Gangs cible l’exploitation criminelle et les « county lines » (réseaux de trafic de drogues) avec des interventions sur mesure .

- Soutien aux familles et aux écoles : Implication des proches et des institutions éducatives pour créer un environnement stable, en utilisant des outils comme l’**Outcome Star** pour mesurer les progrès des jeunes .

- Réinsertion post-carcérale : Collaboration avec les services de probation et les employeurs pour offrir des opportunités d’éducation, de formation et d’emploi. Le programme **Straight Up** à Birmingham, financé par le gouvernement, propose des plans personnalisés incluant des activités de diversion (musique, sport) .

Approche holistique et partenariats

- Modèle « 3P » (Place, Purpose, People) : Catch22 vise à garantir à chacun un logement stable, un but (éducation/emploi) et un réseau relationnel positif, considérés comme essentiels pour rompre avec les gangs .

- Collaboration académique : Partenariats avec des universités (ex. Cambridge) pour évaluer l’efficacité des interventions. Par exemple, une recherche menée à HMP Leeds a confirmé l’impact positif des services Catch22 sur la réduction des violences .

- Formation des professionnels: Des sessions pour les travailleurs sociaux, enseignants et policiers sur la culture des gangs et les stratégies de désengagement, avec 99 % des participants rapportant une meilleure compréhension post-formation .

Résultats et reconnaissance

- Réduction de la violence : À HMP Thameside, les incidents violents mensuels sont passés de 86 à 26 après l’intervention de Catch22, évitant 60 victimes potentielles par mois .

- Récompenses : Prix Butler Trust en 2015 pour les services à HMP Thameside; Certificat d’excellence en 2018 pour le modèle jeunesse à HMYOI Feltham, avec des changements comportementaux positifs chez plus de la moitié des participants .

Financeurs : Soutien du Ministère de la Justice, des Commissaires de police (ex. Kent VRU), et de donateurs privés. Le programme Kent County Lines est cofinancé par le PCC (Police and Crime Commissioner) .

Catch22 se distingue par son modèle intégré, alliant suppression des risques immédiats et travail sur les causes profondes de l’adhésion aux gangs, avec des résultats quantifiables en termes de réduction de la violence et de réinsertion sociale.

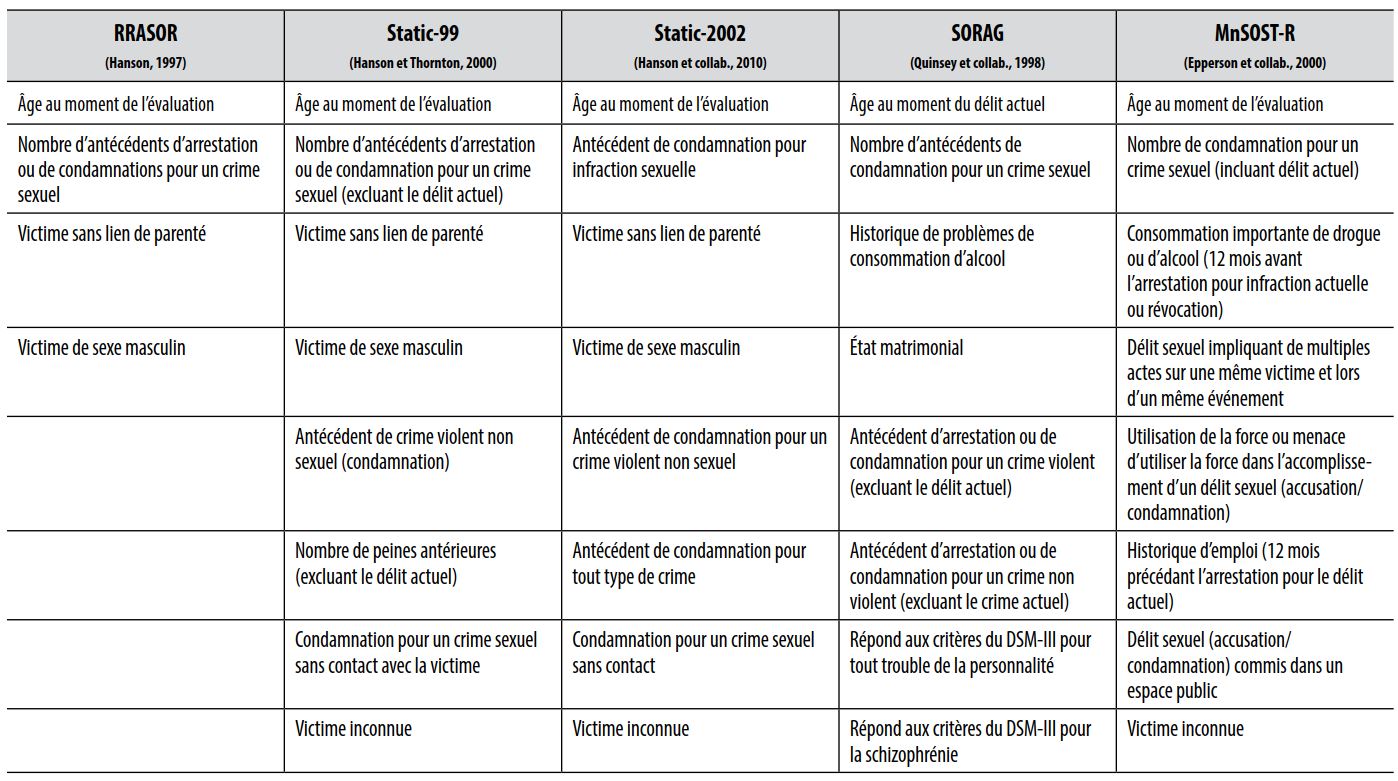

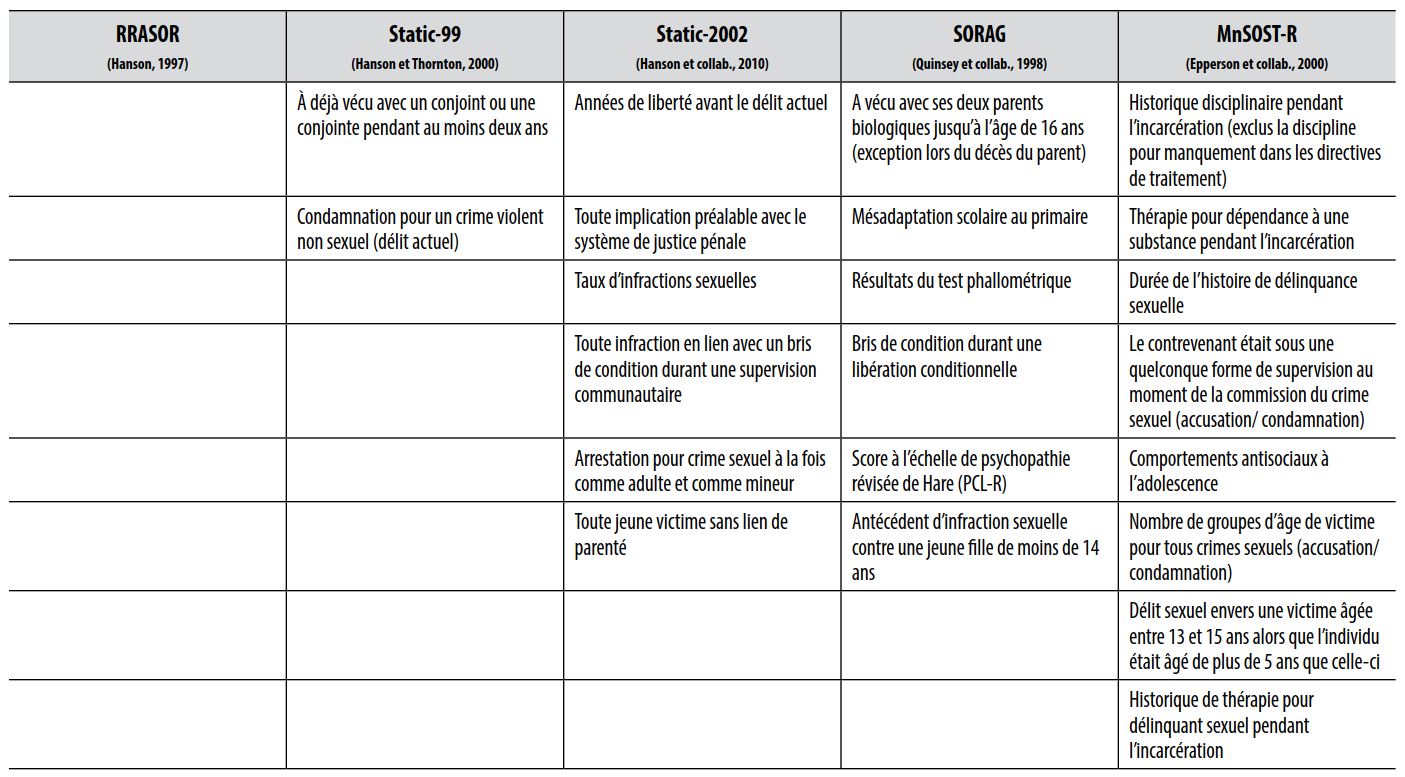

Patrick Lussier, professeur titulaire de criminologie à l’Université Laval, publie sous la direction de Marc Le Blanc un volume de 408 pages structuré en 18 chapitres, depuis une mise en perspective historique jusqu’aux enjeux contemporains de la « nouvelle pénologie ». L’ouvrage se divise en trois grandes parties :

Patrick Lussier, professeur titulaire de criminologie à l’Université Laval, publie sous la direction de Marc Le Blanc un volume de 408 pages structuré en 18 chapitres, depuis une mise en perspective historique jusqu’aux enjeux contemporains de la « nouvelle pénologie ». L’ouvrage se divise en trois grandes parties :

Perspective de Patrick Lussier

Perspective de Patrick Lussier

Depuis longtemps, on suspecte que l’exclusion scolaire aggrave le risque de délinquance chez les jeunes, mais il est éthiquement impossible de randomiser ce type d’intervention . Les politiques éducatives récentes au Royaume-Uni ont vu une hausse significative des exclusions permanentes au terme d’automne 2023-24, suscitant des débats sur leurs effets délétères

Depuis longtemps, on suspecte que l’exclusion scolaire aggrave le risque de délinquance chez les jeunes, mais il est éthiquement impossible de randomiser ce type d’intervention . Les politiques éducatives récentes au Royaume-Uni ont vu une hausse significative des exclusions permanentes au terme d’automne 2023-24, suscitant des débats sur leurs effets délétères

Et si la clé pour réduire la récidive et favoriser la réinsertion se trouvait aussi dans une pratique millénaire , qui a dès lors toute sa place en détention ?

Et si la clé pour réduire la récidive et favoriser la réinsertion se trouvait aussi dans une pratique millénaire , qui a dès lors toute sa place en détention ? Sur le plan de la recherche, les programmes sont tellement différents qu’il est difficile de les comparer réellement, et d’en tirer des meta-analyses méthodologiquement solides. Mais les résultats accumulés depuis des années sont prometteurs !

Sur le plan de la recherche, les programmes sont tellement différents qu’il est difficile de les comparer réellement, et d’en tirer des meta-analyses méthodologiquement solides. Mais les résultats accumulés depuis des années sont prometteurs !