Gangs in prison: violence reduction and rehabilitation

« Nous avons lancé la dernière brochure sur nos services de réduction des gangs et de la violence en milieu carcéral.

« Nous avons lancé la dernière brochure sur nos services de réduction des gangs et de la violence en milieu carcéral.

Introduits pour la première fois à HMP Thameside en 2013, nous avons été sollicités pour aider à réduire le risque posé par les détenus impliqués dans des gangs. Le service Catch22 fonctionne désormais dans quatre autres prisons, avec un modèle spécifique pour les jeunes à HMYOI Feltham. Dirigé par des professionnels ayant une connaissance approfondie de la culture des gangs, ce service encourage les détenus à abandonner leur mode de vie.

L’engagement initial avec les participants permet d’identifier les problèmes liés à l’implication dans les gangs, avant que des stratégies de gestion des risques et de soutien ne soient mises en place. Grâce à notre programme d’intervention sur mesure, R.O.A.D (Rehabilitation Offering Another Direction), nous travaillons en étroite collaboration avec les participants afin d’évaluer leurs choix passés et de développer leurs compétences en matière de communication et d’adaptation pendant leur détention et au-delà. Un soutien supplémentaire permet d’identifier les possibilités d’éducation et d’emploi qu’ils pourront poursuivre après leur libération.

Si l’on ne s’attaque pas à l’affiliation aux gangs en détention, le cycle entre la violence de la rue et celle de la prison se poursuivra. Nos collaborations avec des organisations communautaires signifient que notre travail ne se limite pas à réduire la violence dans les prisons, mais qu’il permet une réinsertion réussie dans la communauté.

Cette brochure donne un aperçu des services de réduction des gangs et de la violence que nous proposons actuellement dans les prisons du Royaume-Uni.

Chaque année, Catch22 travaille avec 140 000 jeunes et adultes, concevant et fournissant des services qui renforcent la résilience et les aspirations des personnes et des communautés en Angleterre et au Pays de Galles. Dans 18 prisons, nous travaillons sur le contrôle de la détention et la gestion des délinquants, jusqu’à la médiation et la réinsertion à long terme. Nous offrons des services aux victimes et aux ressortissants étrangers en détention, et facilitons l’intervention et le soutien aux personnes en détention provisoire.

En 2022-2023, 20 156 personnes ont été soutenues par l’ensemble des services de détention de Catch22.

Nous travaillons sur l’ensemble du cycle de protection sociale. Cela signifie que nos services s’appuient sur une compréhension approfondie des problèmes qui conduisent les personnes à la criminalité, à l’implication dans des gangs et, en fin de compte, à une peine d’emprisonnement. Nos équipes s’appuient sur l’expertise de nos projets de lutte contre la toxicomanie, de nos écoles alternatives et de nos services de lutte contre l’exploitation des enfants, ainsi que sur les années de travail d’intervention précoce que nous avons menées au sein du système judiciaire.

Selon la dernière publication de l’ONS, les crimes à l’arme blanche ont augmenté de 5 % au cours de l’année écoulée, marquant une hausse inquiétante de la violence en Angleterre et au Pays de Galles (benkinsella.org.uk). Selon les registres de la police, 48 716 incidents impliquant un couteau ou un instrument tranchant ont été recensés, contre 46 367 l’année précédente (The Ben Kinsella Trust, 2024).

La sécurité supposée de l’association à un gang est convaincante, alors que les prisonniers emprisonnés et associés à un gang sont impliqués de manière disproportionnée dans des incidents violents. Nos recherches et notre expérience nous ont appris qu’il existe des moments propices à l’apprentissage pour encourager la sortie des gangs, ainsi que pour améliorer les environnements carcéraux qui connaissent des regroupements problématiques en détention, en répondant aux conséquences négatives qui découlent de l’implication des gangs en détention.

Une gestion efficace des risques est essentielle à une réhabilitation efficace. Sans elle, les équipes pénitentiaires doivent se concentrer sur la réactivité, en s’attaquant aux problèmes au fur et à mesure qu’ils se présentent, au lieu d’être en mesure d’élaborer une stratégie qui prévient la violence à long terme.

Réhabilitation et réinsertion :

Tirant les leçons de l’expérience, nous comprenons que pour véritablement réduire cette violence, nous devons proposer une alternative à la vie en bande et donner à chaque personne les moyens de suivre une nouvelle voie. Nos praticiens en détention offrent une occasion unique de permettre cela, de sorte qu’à la libération, chacun ait les meilleures chances de se réintégrer avec succès dans la société, voire de s’y épanouir.

Prix et reconnaissance

L’efficacité de nos services de détention innovants et primés en matière de lutte contre les gangs et la violence a été reconnue :

Butler Trust Award reçu en 2015 pour les services fournis par le HMP Thameside Gang service. Le chef de détention a fait référence à « l’engagement, la passion et la conviction » de notre équipe pour créer un environnement plus sûr à HMP Thameside. Les incidents violents sont passés de 86 à 26 par mois, soit 60 victimes de moins et « 60 familles de moins qui s’inquiètent de la sécurité de leurs proches en détention ».

Le certificat Butler Trust décerné au service Gang du HMYOI Feltham en 2018 reconnaît que : « Il existe des preuves documentées de changements comportementaux positifs chez bien plus de la moitié des participants aux cours, ce qui a eu un impact positif sur la réduction de la violence à Feltham. »

L’inspecteur en chef des prisons, Peter Clarke, a déclaré : « Le partenariat de HMP Thameside avec Catch22 pour réduire la violence des gangs était innovant et efficace » à la suite d’une inspection de l’Inspection des prisons de Sa Majesté, publiée en 2017.

Le service HMP Leeds a soutenu l’unité de réduction de la violence du West Yorkshire pour mener des recherches sur les gangs et la violence au sein de l’établissement. Cette recherche a conclu ce qui suit : « La présence de Catch22 à HMP Leeds a été bénéfique à la fois pour les détenus et le personnel ». Le rapport suggère que : « On pourrait envisager d’intégrer le financement des programmes Catch22, ainsi que d’étendre les offres de Catch22 dans la mesure du possible. »

Le rapport de l’IMB publié en 2023, à la suite d’un examen au HMP Thameside, indique que « la prison dispose d’une équipe de gangs efficace qui travaille en étroite collaboration avec la police et les travailleurs communautaires pour aider à identifier et à séparer les membres les plus importants des gangs. »

Impact de notre approche

En 2023, les services de garde des gangs de Catch22 ont vu :

- 1 480 identifications précoces

- 80% des participants démontrent une nette amélioration de leur comportement en détention à l’issue du programme R.O.A.D.

- 92% des résolutions de conflits aboutissent à un résultat positif

- 80% des participants démontrent une réduction des attitudes pro-criminelles à l’issue du programme R.O.A.D.

- 100% des participants, qui se sont engagés dans la gestion de cas complexes (CCM), démontrent une amélioration des attitudes pro-sociales

- 100 % des médiations aboutissent à un résultat positif

- Augmentation de 63 % des participants qui se sentent en confiance pour signaler des problèmes d’implication dans des gangs à l’issue de la formation Catch22.

- 56 % d’augmentation des participants qui ont déclaré avoir une bonne compréhension de la culture des gangs et de la violence juvénile grave après avoir suivi la formation Catch22.

Notre approche

Le service Catch22 Gangs and Violence Reduction Custodial soutient l’administration pénitentiaire en réduisant le risque posé par les détenus impliqués dans des gangs, ce qui permet en fin de compte de réduire le nombre d’incidents violents.

Notre approche consiste à proposer des alternatives à la sécurité et au statut supposés offerts par les gangs. Il s’agit d’une stratégie qui, d’après les recherches, est plus efficace que l’approche purement répressive utilisée dans de nombreuses prisons.

Nos services sont fournis par des praticiens spécialisés dans les gangs, qui ont une expertise et une connaissance des gangs et de leur contexte, tant dans la communauté qu’à l’intérieur de la prison. Ces spécialistes identifient la nature spécifique et l’impact de l’implication des gangs au sein de l’établissement, et conçoivent des interventions ciblées en s’appuyant sur le contexte et l’expérience locaux. Ils travaillent au sein de la prison, en développant des informations avec d’autres équipes pénitentiaires, et soutiennent les accords de réinstallation et les opportunités avec les services de la communauté.

En travaillant au sein du régime pénitentiaire, mais indépendamment de celui-ci, Catch22 jouit d’une position unique et avantageuse. Cela signifie que nous sommes en mesure d’établir des relations de confiance avec les prisonniers, sans avoir à appliquer directement des mesures de punition et de sécurité.

Nos services se composent de six éléments distincts, chacun étant d’une importance vitale pour le maintien de la sécurité au sein de la prison et pour aider les personnes à modifier leur comportement.

Identification précoce et renseignements coordonnés :

Les spécialistes des gangs travaillent avec les nouveaux arrivants dans la prison pour identifier les risques et les points de tension potentiels, avant de mettre en place un plan pour prévenir les incidents liés aux gangs.

- Programme R.O.A.D. : Le programme R.O.A.D. (Rehabilitation Offering Another Direction) fait partie intégrante de tous nos services. Nous utilisons une approche réparatrice et respectueuse des traumatismes pour permettre aux individus de réfléchir à leurs expériences et de se fixer des objectifs pro-sociaux pour leur vie.

- Résolution des conflits et médiation : En cas d’incident violent survenu pendant ou avant la garde d’un enfant, notre service facilite les séances de médiation entre toutes les parties afin de résoudre le problème et de trouver une solution.

- Gestion des cas complexes : Des séances individuelles permettent aux praticiens d’offrir un soutien individualisé et holistique aux principaux candidats, tels que ceux qui font l’objet d’un CSIP (actes de violence ou d’auto-isolation) ou d’un ACCT (pensées ou tentatives d’automutilation ou de suicide).

- Réinsertion: En travaillant en étroite collaboration avec les équipes de réinsertion et de probation, nous pouvons nous assurer que les problèmes liés aux gangs sont pris en compte avant la libération et que les détenus bénéficient du soutien dont ils ont besoin pour maintenir les progrès accomplis.

- Formation : Nous développons et dispensons des formations adaptées aux besoins de chaque établissement afin d’améliorer les connaissances et la confiance du personnel dans le travail avec les personnes impliquées dans des gangs et celles qui risquent d’être exploitées.

Catch22 peut être chargé de fournir tous les aspects du service, mais nous proposons également des éléments individuels.

Identification précoce et renseignements coordonnés

Les spécialistes des gangs rencontrent les nouveaux détenus au cours du processus d’intégration, c’est-à-dire dans les 48 heures suivant leur arrivée à la prison.

Ils s’efforcent de comprendre les tensions et les rivalités au sein de la communauté afin d’identifier tout conflit potentiel. Cela leur permet de rassembler suffisamment d’informations pour recommander des lieux de résidence appropriés et les restrictions de mouvement nécessaires avant le départ de l’individu de l’unité d’insertion.

Nos équipes travaillent également avec l’établissement pénitentiaire en collaborant avec les principaux services et agences impliqués dans la prise en charge et la gestion des détenus, en contribuant à l’examen des conflits et en menant régulièrement des recherches au niveau local. Nos équipes travaillent de manière proactive avec la police, le service national de probation, le tribunal et d’autres agences afin de planifier la gestion en toute sécurité de toute personne très connue qui entre dans la prison.

Réhabilitation offrant une autre direction (R.O.A.D.)

Le programme Rehabilitation Offering Another Direction (R.O.A.D.) vise à réduire les attitudes pro-criminelles, à proposer d’autres façons de penser et à promouvoir des alternatives à la violence.

Le programme vise à développer les capacités de réflexion, à améliorer les compétences en matière de communication et à sensibiliser aux stéréotypes et à l’impact de la perception.

Le programme a été conçu et créé par des praticiens des gangs du HMP Thameside et s’appuie sur des bases théoriques. Notre approche s’appuie sur une analyse documentaire approfondie, ainsi que sur les résultats d’une recherche menée par la Catch22 Dawes Unit en 2014.

R.O.A.D. se déroule généralement sur cinq jours, avec environ 12 participants par groupe. Cette durée peut toutefois être adaptée à chaque établissement. Le programme est interactif, pertinent et offre une forme alternative de réhabilitation qui s’est avérée plus efficace avec cette cohorte.

Résolution des conflits et médiation

Travailler avec des individus et des équipes au sein de la prison pour réduire les risques

Les spécialistes des gangs cherchent à identifier les détenus qui pourraient bénéficier d’une médiation. Les renseignements recueillis par les spécialistes des gangs leur permettent de cibler les détenus avant que les conflits ne dégénèrent en violence. Les demandes de médiation peuvent également émaner directement des détenus ou du personnel de la prison à la suite d’un incident.

La médiation aide à résoudre les différends ou les tensions persistantes, qu’ils soient apparus au sein de la prison ou qu’ils aient suivi les détenus depuis la communauté. Elle consiste à réunir les détenus pour discuter directement de l’incident, en vue d’apporter un changement durable et de réduire le risque que ces détenus représentent les uns pour les autres.

Tous les cas ne se prêtent pas à la médiation. Dans ce cas, les praticiens de Catch22 mèneront des discussions sur la résolution des conflits afin de déterminer la voie à suivre pour toutes les parties.

Nos équipes utilisent des pratiques réparatrices pour étayer les conversations. Ces pratiques encouragent l’obligation de rendre des comptes et la responsabilité de manière positive dans un environnement « sans blâme, sans honte ». En examinant l’impact des comportements, nous pouvons encourager des actions et des relations positives, tant au niveau individuel que collectif.

Gestion des cas complexes

Les services de Catch22 proposent des séances individuelles ciblées aux principaux nominaux tels que ceux qui font l’objet d’un CSIP (actes de violence ou d’auto-isolation) ou d’un ACCT (pensées ou tentatives d’automutilation ou de suicide).

Les praticiens du gang établissent des relations de confiance, de collaboration et de sens avec chaque détenu. Cela leur permet d’aborder et de remettre en question les problèmes sous-jacents à l’origine du comportement antisocial et de travailler à l’amélioration de l’avenir de l’individu.

Nous adaptons les interventions aux besoins spécifiques de chaque détenu et suivons les progrès réalisés. Les praticiens proposent un éventail d’interventions qui utilisent un discours psychologique positif pour encourager le bien-être, la réalisation de soi et le sentiment de croissance. Il s’agit là d’un élément clé de la réadaptation de la population ciblée. S’appuyant sur les principes du « Good Lives Model » (Ward et Gannon, 2006), nous utilisons des techniques d’entretien motivationnel, et nos ressources et méthodes d’intervention sont axées sur les solutions, fondées sur les points forts et tenant compte des traumatismes.

Réinsertion

Catch22 collabore avec des organisations communautaires et statutaires pour soutenir les transitions réussies de la détention vers la communauté.

Notre objectif est d’encourager les détenus à quitter leur vie au sein d’un gang. Nos praticiens s’efforcent donc d’identifier le soutien nécessaire pour permettre à l’individu de maintenir les progrès qu’il a accomplis. Dans le cadre de ce travail, nous ferons des recommandations au personnel pénitentiaire et de probation lors des réunions de planification de la réinsertion, telles que les zones d’exclusion suggérées.

La formation

Catch22 travaille avec les équipes de direction, les équipes de réduction de la violence et toutes les personnes impliquées dans le maintien d’une période de détention sûre et sécurisée. Si nécessaire, nous organisons des sessions de formation mensuelles afin de partager nos connaissances et d’explorer les tendances spécifiques au site et les tensions au sein de la communauté.

Nous avons mis au point des programmes de formation certifiés CPD pour renforcer les compétences du personnel en améliorant les connaissances, la compréhension et la confiance en soi pour travailler efficacement avec cette cohorte.

Sensibilisation aux gangs : reconnaître les signes

Cette session de formation couvre des sujets tels que:

- la culture des gangs, la violence grave chez les jeunes et les comportements associés,

- le chevauchement victime/agresseur,

- l’exploitation criminelle des enfants (CCE) et les County Lines,

- les étapes du toilettage et de l’exploitation,

- la manière d’impliquer avec succès les utilisateurs de services, et

- les stratégies de protection et de gestion des risques associés.

Comprendre la violence chez les jeunes

Cette session de formation couvre les sujets suivants:

- comprendre la violence, y compris pourquoi et comment elle se produit,

- l’impact des traumatismes sur le comportement,

- l’exploitation, l’appartenance à un gang et leurs liens avec la violence,

- les objectifs nationaux,

- le travail isolé et les procédures de sauvegarde

- des ressources pour faciliter les conversations.

Les idées de Catch22

Les données issues de la recherche sont essentielles au développement continu. Elles nous permettent de fournir des services de haute qualité tout en restant pertinents et réactifs aux besoins.

Nos services de lutte contre les gangs et la violence travaillent en étroite collaboration avec notre équipe de recherche. Ensemble, nous réunissons l’expertise académique et de première ligne pour engager et connecter Catch22 aux questions sociales émergentes et à la recherche mondiale, ce qui nous permet d’identifier les domaines de meilleures pratiques et de répondre aux lacunes de l’offre.

Catch22 s’engage à partager les enseignements tirés de la recherche et de l’expérience afin de promouvoir les meilleures pratiques et d’aider à orienter les conversations avec les décideurs politiques, à soutenir les intentions de mise en service, à informer la conception des services et à développer de futures interventions.

Éléments à prendre en compte lorsque l’on travaille avec des détenus affiliés à des gangs

La région desservie par la prison est unique : Les praticiens doivent comprendre la population de l’établissement, les problèmes de la communauté et les liens entre les deux.

Les personnes désignées par un gang peuvent ne pas reconnaître qu’elles font partie d’un gang : En particulier dans le cas des jeunes détenus affiliés à un gang, les individus peuvent avoir été préparés par d’autres ou d’anciens membres du gang et ne pas encore comprendre la nature du groupe dans lequel ils sont impliqués.

Tous les membres d’un gang ne savent pas qui sont leurs rivaux : Des réunions de sélection et d’initiation doivent être organisées dès que possible afin d’éviter que des rivaux potentiels ne se rencontrent. Un individu peut ne pas avoir rencontré les membres d’autres gangs, mais son identité peut être connue des membres de gangs rivaux, ce qui peut mettre sa sécurité en danger.

Les conflits évoluent sans cesse : Les rivaux peuvent maintenant être des alliés en prison, et les allégeances peuvent changer du jour au lendemain.

Gardez un œil sur les personnes à qui les prisonniers parlent : Les praticiens doivent observer où les prisonniers demandent à être placés et comment ils interagissent les uns avec les autres. Cela peut donner une idée de la hiérarchie au sein des gangs et des risques potentiels.

- Intérêts communs et personnalités : Tous les jeunes ne sont pas affiliés à des gangs et tous les incidents violents ne sont pas motivés par des rivalités entre gangs. Lorsqu’ils entrent en détention, les jeunes peuvent souvent trouver du réconfort en se regroupant avec d’autres jeunes qui ont des intérêts communs ou des perspectives et des personnalités partagées. Ce point est détaillé dans la recherche « Gangs in Prison » de 2014 menée par l’unité Dawes au HMP Thameside.

- Chaque personne a d’autres problèmes que son appartenance à un gang : Outre leur association avec des gangs, les individus peuvent avoir besoin d’une aide supplémentaire pour faire face à un deuil, à un traumatisme ou à la violence dont ils ont probablement été témoins.

- C’est en établissant la confiance que nous apprenons : Seules des relations de confiance permettent d’obtenir des informations et de relier les points. Il est impératif de fixer des limites à ce qui est partagé et d’être conscient de la manière dont nous le divulguons si nécessaire.

- Renseignez-vous sur les pseudonymes ou les surnoms que peut avoir une personne : Ces informations faciliteront le suivi des conversations entre détenus et des conversations que les détenus ont avec vous.

- Les conflits en ligne peuvent déborder sur la vie réelle et les médias sociaux peuvent être le catalyseur de violences graves : Même si ceux qui se trouvent dans la prison ne devraient pas y avoir accès, les nouveaux arrivants ou ceux qui discutent avec des amis à l’extérieur de la prison peuvent prendre connaissance d’informations concernant des individus ou des groupes rivaux.

- Évitez les suppositions : Bien qu’il existe de nombreuses tendances et de nombreux modèles que nous observons dans le cadre de notre travail avec les personnes désignées par les gangs, il est essentiel que nous abordions l’ensemble de notre travail en nous rappelant que chaque cas, et chaque personne, est unique.

- Baser tout le travail sur la recherche : Le document de recherche « Gangs in Prison » publié par l’unité Dawes (avec le soutien de l’équipe du HMP Thameside), donne un aperçu approfondi des complexités des gangs et des conflits, et des avantages des « moments d’enseignement » dans le milieu carcéral.

Qu’est-ce qui fait un bon praticien ?

FIABLE :

Les intervenants en matière de gangs estiment qu’il s’agit là de la première qualité requise pour réussir dans leur rôle. Il est essentiel d’interagir avec les détenus et d’établir une relation de confiance avec eux pour les soutenir.

CONNAISSANCE :

Il est impératif d’être bien informé et curieux de la culture des gangs et des communautés spécifiques. Il est essentiel de comprendre le paysage pour travailler avec ces groupes.

PATIENT :

Travailler avec des membres de gangs n’est pas un processus linéaire et, parfois, les progrès sont lents. Les spécialistes des gangs se donnent à fond, même lorsque l’impact n’est pas immédiatement évident.

RÉSILIENT :

Travailler dans un service pénitentiaire de première ligne comporte des défis. Les praticiens de la lutte antigang sont capables d’avoir une vision d’ensemble et de rebondir après les échecs subis par les personnes qu’ils soutiennent.

HONNÊTE :

Nous gérons les attentes et évitons de faire des promesses que nous ne pouvons pas tenir. Notre rôle au sein de la prison est spécifique et limité, et nous devons être en mesure de dire aux prisonniers ce qui est possible ou non dans le cadre de nos attributions.

EXPÉRIMENTÉS :

La plupart des personnes avec lesquelles les praticiens de gangs travaillent ont connu des difficultés et des épreuves dans leur vie. Nous devons comprendre cela et l’impact que de telles expériences de vie peuvent avoir.

PASSIONNÉS :

Le métier de praticien en matière de lutte contre les gangs est difficile, mais la conviction que nous pouvons faire la différence est ce qui nous permet de tenir le coup les jours les plus difficiles.

EQUILIBRÉS:

Nous sommes aussi à l’aise pour parler à un directeur de prison qu’à un prisonnier, et nous pouvons établir des relations de confiance avec chacun d’entre eux. Travailler pour Catch22 offre un certain degré d’indépendance, mais il y a aussi un devoir de partager les informations et d’assurer la sécurité du personnel et des prisonniers.

1596_GangsInPrisonUpdates_03.pdf

« La prison est une école du crime » : un vieil adage conforté par une étude publiée en 2024 à partir d’un échantillon norvégien. Analysant 140 000 séjours carcéraux, cette recherche dévoile comment les interactions entre détenus alimentent la récidive et créent des réseaux criminels durables. Voici 4 enseignements clés pour repenser la gestion carcérale.

« La prison est une école du crime » : un vieil adage conforté par une étude publiée en 2024 à partir d’un échantillon norvégien. Analysant 140 000 séjours carcéraux, cette recherche dévoile comment les interactions entre détenus alimentent la récidive et créent des réseaux criminels durables. Voici 4 enseignements clés pour repenser la gestion carcérale.

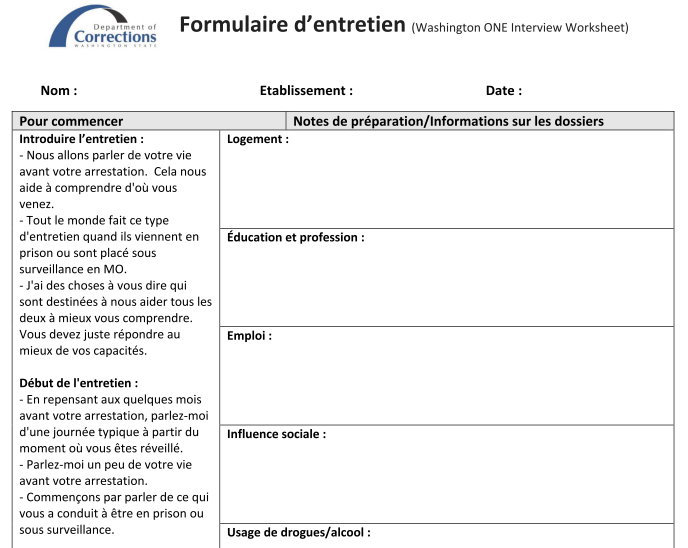

Le trés productif département des services penitentiaires de Washington a publié un «

Le trés productif département des services penitentiaires de Washington a publié un «

Et si la clé pour réduire la récidive et favoriser la réinsertion se trouvait aussi dans une pratique millénaire , qui a dès lors toute sa place en détention ?

Et si la clé pour réduire la récidive et favoriser la réinsertion se trouvait aussi dans une pratique millénaire , qui a dès lors toute sa place en détention ? Sur le plan de la recherche, les programmes sont tellement différents qu’il est difficile de les comparer réellement, et d’en tirer des meta-analyses méthodologiquement solides. Mais les résultats accumulés depuis des années sont prometteurs !

Sur le plan de la recherche, les programmes sont tellement différents qu’il est difficile de les comparer réellement, et d’en tirer des meta-analyses méthodologiquement solides. Mais les résultats accumulés depuis des années sont prometteurs !