Le BARR-2002R : évaluer le risque de récidive générale et violente des AICS

Kelly M. Babchishin, R. Karl Hanson, & Julie Blais (Janvier 2024)

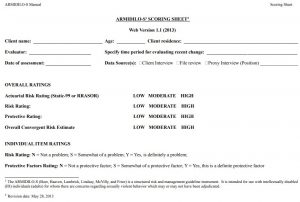

Le BARR-2002R (Brief Assessment for Recidivism Risk – 2002R) est une échelle actuarielle conçue pour estimer le risque de récidive générale et violente (y compris sexuelle) chez les hommes ayant commis une infraction sexuelle saarna.org . Il s’adresse spécifiquement aux délinquants sexuels adultes (réclusion ou peine majeure) et ne convient pas aux contrevenants non sexuels. Son développement s’appuie sur les mêmes populations que les échelles Static-99R et Static-2002R (hommes condamnés pour des infractions sexuelles commises à l’âge adulte). En pratique, le BARR-2002R aide à cibler le risque de récidive non sexuelle, un besoin souvent sous-estimé, puisque les récidives sexuelles ne sont qu’une partie du risque global.

Le BARR-2002R (Brief Assessment for Recidivism Risk – 2002R) est une échelle actuarielle conçue pour estimer le risque de récidive générale et violente (y compris sexuelle) chez les hommes ayant commis une infraction sexuelle saarna.org . Il s’adresse spécifiquement aux délinquants sexuels adultes (réclusion ou peine majeure) et ne convient pas aux contrevenants non sexuels. Son développement s’appuie sur les mêmes populations que les échelles Static-99R et Static-2002R (hommes condamnés pour des infractions sexuelles commises à l’âge adulte). En pratique, le BARR-2002R aide à cibler le risque de récidive non sexuelle, un besoin souvent sous-estimé, puisque les récidives sexuelles ne sont qu’une partie du risque global.

Composantes de l’échelle

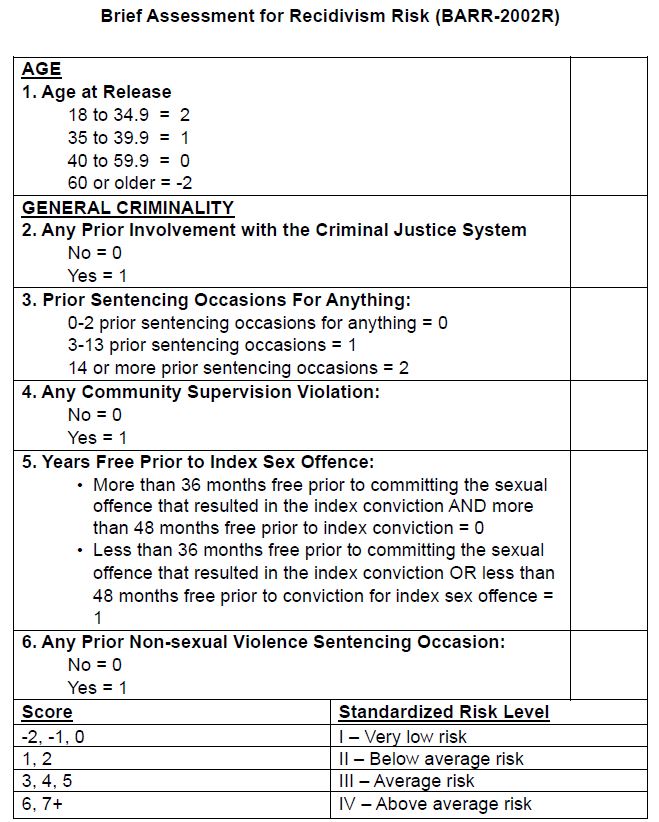

Le BARR-2002R est très concis : 6 éléments au total (score total de –2 à 8). Il comprend :

-

Âge au moment de la libération (barème pondéré) : les plus jeunes reçoivent un score plus élevé (par ex. +2 pour 18–34 ans, –2 pour 60 ans et plus).

-

6 items de criminalité générale issus du Static-2002R (antécédents judiciaires)rma.scot. Par exemple : l’existence d’antécédents pénaux, le nombre d’occasions antérieures de condamnation, toute violation de surveillance, le laps de temps sans infraction avant l’acte sexuel index, et l’existence de condamnations antérieures pour violences non sexuellessaarna.org.

Chaque critère donne un point ou deux selon la situation. Le total cumulé (age+criminalité) constitue le score BARR, que l’on reporte sur les grilles normatives.

Normes et niveaux de risque

Le score total du BARR-2002R varie de –2 à 8. Plus le score est élevé, plus le risque estimé de récidive est grand. Par exemple, selon les études de Babchishin et coll. (2016), un score de 0 correspond à environ 7% de probabilité de récidive générale sur 5 ans, tandis qu’un score de 4 atteint ~40% et qu’un score de 7 dépasse 75% (ces pourcentages incluent les récidives de toute nature sur cinq ans). En pratique, on peut regrouper les scores en catégories de risque standardisées (ex. faible, modéré, élevé). Par exemple, un système à cinq niveaux de risque (I = très faible à V = très élevé) a été proposé pour harmoniser la communication du risque; dans ce cadre le BARR-2002R couvre essentiellement les niveaux I à IV (aucun cas classé niveau V extrême)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov.

-

Score BARR 0 ≈ 6–7% de récidive générale à 5 ans (risque faible).

-

Score 4 ≈ 40% de récidive générale (risque modéré).

-

Score ≥7 ≈ 75%+ de récidive générale (risque élevé).

Ces résultats permettent aux évaluateurs de communiquer clairement le niveau de risque.

Différences avec Static-99R et Static-2002R

-

Static-99R est une échelle actuarielle historique (10 items) visant spécialement la récidive sexuelle chez les hommes condamnés pour abus sexuels. Elle ne donne pas d’information directe sur le risque de récidive violente ou générale.

-

Static-2002R est une version mise à jour du Static-99R (14 items) incorporant également la criminalité générale et l’âge. Sa finalité reste de prédire la récidive sexuelle, bien qu’il évalue aussi certains facteurs criminogènes plus larges.

-

BARR-2002R, en revanche, a été spécialement conçu pour la récidive non sexuelle. Il utilise un sous-ensemble des items généraux du Static-2002R (plus l’âge). En pratique, on recommande d’utiliser le BARR plutôt que les Static classiques pour estimer le risque général/violent. Autrement dit, le Static-99R/static-2002R est privilégié pour le risque sexuel, alors que le BARR-2002R complète l’évaluation en ciblant le risque d’autres infractions. Cette distinction est importante car de nombreuses études montrent que les délinquants sexuels récidivent plus souvent par des crimes non sexuels.

Validité scientifique et fiabilité

Validité scientifique et fiabilité

Plusieurs études confirment la solidité psychométrique du BARR-2002R. Ses performances prédictives sont élevées : la capacité à distinguer récidivistes et non-récidivistes (mesurée par l’aire sous la courbe ROC, AUC) se situe aux alentours de 0,72–0,77 pour la récidive générale et non sexuelle, ce qui est supérieur à Static-99R/Static-2002R sur ce critère. En revanche, pour la seule récidive sexuelle, le BARR (AUC ≈0,65) est moins performant que Static-2002R/99R (AUC ≈0,68–0,69), ce qui illustre sa focalisation sur le risque global plutôt que sexuel.

Les études de validation (Babchishin et al. 2016 ; Jung, Wielinga & Ennis 2018-19, etc.) ont rapporté des résultats cohérents et « larges effect sizes » pour le risque général et violent. Par ailleurs, le BARR-2002R montre une excellente fiabilité inter-évaluateurs : dans l’étude initiale, chaque critère a obtenu des kappa de .61 à 1.00 et des ICC (coefficient de corrélation intraclasse) de .65 à 1.00 (médiane ≈.91). L’accord global était en moyenne de 99%. En résumé, l’outil est simple à appliquer, bien documenté et soutenu par des études indépendantes, ce qui renforce sa confiance clinique.

Extrait du manuel:

« Étant donné que les personnes qui ont été jugées pour une infraction sexuelle sont plus susceptibles de récidiver avec un crime non sexuel qu’avec un crime sexuel (Hanson & Bussière, 1998), les évaluations du risque pour cette population (c’est-à-dire les hommes jugés pour une infraction sexuelle) devraient également tenir compte du risque de récidive générale et de récidive violente. La récidive violente comprend les infractions sexuelles, et la récidive générale comprend tous les types de récidive. Même lorsque l’accent est mis exclusivement sur le risque de récidive sexuelle, il est utile de comprendre la source du risque de récidive. Ce document résume le développement et le soutien empirique de la Brève évaluation du risque de récidive-2002R (BARR-2002R) et présente la feuille de codage de la BARR-2002R ainsi que les normes relatives à son utilisation. Nous recommandons aux évaluateurs d’utiliser le BARR-2002R pour évaluer la probabilité de récidive violente et générale chez les hommes qui ont été jugés pour une infraction à caractère sexuel, plutôt que d’utiliser les scores totaux de la Statique-99R ou de la Statique-2002R à cette fin. Le BARR-2002R diffère de ces échelles en ce sens qu’il ne comprend pas d’éléments relatifs aux caractéristiques d’un délit sexuel ; le BARR-2002R n’a pas été conçu pour évaluer la probabilité d’une récidive sexuelle. En revanche, la Static-2002R et la Static-99R comportent des éléments relatifs à la criminalité sexuelle, ce qui dilue l’évaluation de la criminalité générale. Bien que certaines études aient montré que le BARR-2002R prédit la récidive sexuelle aussi bien que d’autres échelles d’évaluation du risque (Jung & Wielinga, 2019 ; Jung, Wielinga et al., 2018), le BARR-2002R n’est pas recommandé pour cette utilisation. Il convient plutôt d’utiliser les scores totaux de Static-2002R ou d’autres échelles de risque de récidive sexuelle validées. Le BARR-2002R est une échelle de risque actuarielle qui permet d’évaluer le risque de récidive générale et violente (y compris sexuelle) chez les hommes jugés pour une infraction à caractère sexuel. Le BARR-2002R se compose d’une mesure de la criminalité générale tirée de Static-2002R (Helmus et al., 2012) et de l’âge au moment de la libération. Les analyses de développement du BARR-2002R ont été menées sur un vaste échantillon de personnes ayant commis des infractions sexuelles (Babchishin et al., 2016), en utilisant des échantillons tirés du projet de renormalisation STATIC (Helmus et al., 2012). Comparé au score total du Static-2002R, le BARR-2002R était plus fortement associé à la récidive violente et générale (Babchishin et al., 2016). Le BARR-2002R a également prédit la récidive générale et violente tout aussi bien que des mesures plus complexes spécifiquement conçues pour ces résultats (Level of Service/Case Management Inventory [LS/CMI ; Andrews et al., 2004] ; Statistical Information on Recidivism [SIR ; Nafekh & Motiuk, 2002) et a prédit la récidive violente non sexuelle significativement mieux que le Static-2002R et le Static-99R (Babchishin et al., 2016).

Les scores totaux de BARR-2002R peuvent être interprétés en fonction du système des cinq niveaux de risque et de besoins – un système normalisé pour communiquer le risque général de récidive (voir ci-dessous pour plus de détails ; Blais et al., 2022 ; Hanson et al., 2017). Étant donné que le BARR-2002R est une mesure de la criminalité générale, le centre de la distribution du risque BARR-2002R a été fixé à la médiane des taux de récidive générale sur deux ans pour l’ensemble de l’échantillon de personnes dans le système de justice pénale, et non au taux pour le sous-ensemble de personnes ayant des antécédents de délinquance sexuelle (Blais et al., 2022). Les personnes ayant des antécédents de délinquance sexuelle ont tendance à obtenir des résultats plus faibles en matière de criminalité générale que celles qui n’ont pas d’antécédents de délinquance sexuelle. Ainsi, le risque moyen de récidive générale est défini en fonction de la population générale des individus dans le système judiciaire, et non pas seulement en fonction des individus ayant des antécédents de délinquance sexuelle. Les scores BARR-2002R peuvent être utilisés pour classer les individus dans 4 des 5 niveaux de risque possibles du système des cinq niveaux de risque et de besoins (risque très faible, risque inférieur à la moyenne, risque moyen et risque supérieur à la moyenne). Le BARR-2002R ne permet pas de classer les individus dans le niveau de risque le plus élevé (niveau V ; « pratiquement certain de récidiver »). Une autre limite à l’application du système à cinq niveaux est que Blais et al. (2022) ont constaté que les individus appartenant au niveau de risque « très faible » présentaient des quantités plus que négligeables de facteurs de risque psychologiquement significatifs, bien qu’ils aient une très faible probabilité de récidive. »