FRANCE CULTURE, Emission « les conférences du soir » (Août 2014)

A travers la rediffusion de ce cycle de conférence des années 60, redécouvrez ces réflexions encore très actuelles sur la justice …

« Réflexions sur la Cour d’Assise : les jeux de la justice et du hasard » par René Floriot (Première diffusion le 21/12/1953 sur la Chaîne Nationale)

La Justice ? Une mine pour les dramaturges, les cinéastes ; un mine d’or pour les avocats, une abstraction, une terrible réalité, une scène éclairée pour les bons mots, un cadre pour les tragédies.

La justice, c’est aussi, et avant tout, des femmes et des hommes, des présidents, des procureurs, des avocats, des témoins, des jurés, un cérémonial et un cadre impressionnants-et n’oublions pas les victimes et les accusés…ni l’avocat général : il en est d’excellent, il en est de détestables, disait Maître René Floriot, qui avait dû en observer quelques uns…

« Le palais : un théâtre où le rôle principal est tenu par un amateur, l’accusé » par Jean-Paul Lacroix (Première diffusion le 14/03/1969 sur France Culture)

Les décors, les costumes (noirs ou rouges), le public (les connaisseurs qui se disputent les bonnes places), les reparties savoureuses, les bons et les méchants, tout cela est spectaculaire ! Le problème, c’est qu’il y a une ou des victimes-et qu’il y a aussi un accusé-ou une accusée. Et qu’il n’a pas de metteur en scène pour les guider…

« Comment je conçois le rôle de l’avocat » par René Floriot (Première diffusion le 05/12/1955 sur la Chaîne Nationale)

La plaidoirie est certes une œuvre d’art, mais tout le monde doit la comprendre, cette œuvre d’art…

Il faut étudier très sérieusement son dossier, puis-pour un temps- l’oublier ; dénicher dans ce dossier des éléments que personne jusqu’alors n’avait trouvés, chercher des idées nouvelles… ; se méfier , paradoxalement, des témoins àdécharge…

« Prisons avec ou sans barreaux » par Frédéric Pottecher (Première diffusion le 29/09/1966 sur France Culture)

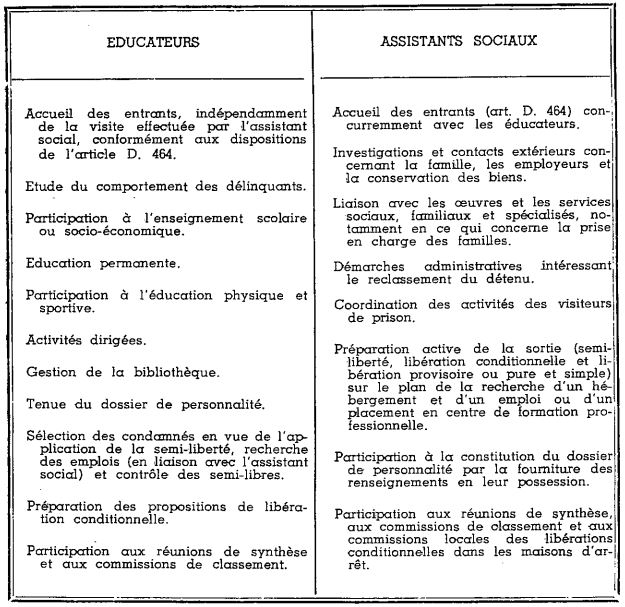

C’était en 1966- des problèmes surgissaient dans les prisons en France ! Incroyable ! Mais, assurément, les problèmes allaient disparaître au fil des ans. Grâce aux réformes : il faut réadapter, amender, rendre l’individu à la Société. En 1966, il y avait 31 000 détenus-la moitié étaient des prévenus, un tiers étaient âgés de moins de 25 ans…et, à Toulouse, la délinquance juvénile avait disparu.

« Comment on commet une erreur judiciaire » par René Floriot (Première diffusion le 25/11/1963 sur France Culture)

Il peut surgir deux grandes catégories d’erreurs judiciaires, selon lui : tout d’abord à cause de faits matériels avérés mais qui débouchent sur un raisonnement faux ; ensuite par la grâce d’un raisonnement vrai qui se base sur des éléments matériels faux.

« Madame Lafargue aurait-elle été condamnée de nos jours ? » par Frédéric Pottecher (Première diffusion le 20/04/1964 sur France Culture)

N’achetez jamais de l’arsenic, même pour tuer des rats ! On ne sait jamais ce qui peut arriver, et les enquêteurs, les magistrats et les jurés sont très suspicieux.

« Les Tribunes pittoresques » par René Floriot (Première diffusion le 08/02/1960 sur la Chaîne Nationale)

L’escroquerie peut être considérée, par les avocats, les chroniqueurs judiciaires, comme une œuvre d’art !

Œuvre d’art ou non, les escrocs, lorsqu’ils sont pris, lorsqu’ils arrivent devant les tribunaux, sont souvent de « bons clients », qui réussissent à animer, voire à amuser, le prétoire…

Grâce à eux, les lieux de justice peuvent être très cocasses !

« Les Animaux devant la justice » par Michel Rousseau (Première diffusion le 07/10/1966 sur France Culture)

Ne cherchez plus la femme, comme tous les clichés romanesques nous y invitent : cherchez l’animal ! L’animal, voilà le coupable !

« Drames et comédies du divorce » par René Floriot (Première diffusion le 12/04/1965 sur France Culture)

Le divorce et ses procès difficiles, les raisons évoquées : excès et sévices, l’adultère-approché ou consommé-déjà considéré comme une injure grave…sans parler bien sûr des tentatives d’assassinat conjugal, mais cela est une autre histoire.

Focus sur ce qu’était le divorce en 1965 !

« Le siècle en marche : Le Crime et nous » par Paul Guimard (Première diffusion le 05/12/1950 sur la Chaîne Parisienne)

Une émission que l’on qualifierait aujourd’hui de « docu-fiction » : un court métrage sonore présenté par le Journal Parlé-un vrai petit film, scénario et dialogues de Paul Guimard, chansons de Léo Ferré-Le crime et nous.

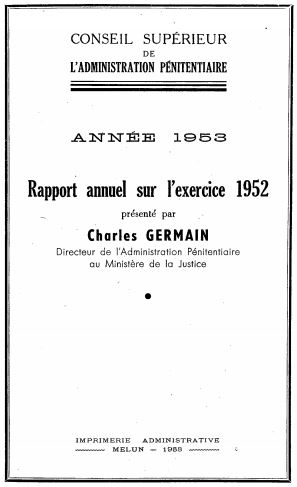

Il est bien évident que, si le coût de l’administration pénitentiaire n’est pas exactement proportionnel au nombre des détenus dont elle a charge, des variations sensibles de la population pénale font varier dans le même sens les dépenses que sa garde occasionne.

Il est bien évident que, si le coût de l’administration pénitentiaire n’est pas exactement proportionnel au nombre des détenus dont elle a charge, des variations sensibles de la population pénale font varier dans le même sens les dépenses que sa garde occasionne.