1. Introduction

« Cette étude a porté sur l’élaboration de manuels de traitement des délinquants sexuels et d’une version coréenne de l’Inventaire multidimensionnel du développement, du sexe et de l’agression (MIDSA ; Knight, 2009). Elle a également tenté de suggérer comment modifier les dispositions juridiques et systémiques actuelles pour que les manuels et les outils d’évaluation développés soient mis en œuvre de manière appropriée.

Afin d’établir les grands principes et les orientations qui permettront d’améliorer et de faire progresser les programmes coréens de traitement des délinquants sexuels, nous avons passé en revue les trois principaux modèles théoriques de traitement des délinquants sexuels : Modèle de prévention des rechutes ; Modèle du risque, des besoins et de la réceptivité ; Modèle des bonnes vies (GLM). Nous avons ensuite examiné les composantes de la thérapie de groupe des délinquants sexuels, à savoir la réduction des distorsions cognitives et de l’excitation sexuelle déviante des délinquants sexuels, l’amélioration de l’empathie envers les victimes et du fonctionnement socio-affectif, ainsi que la mise en œuvre de la prévention des rechutes. En ce qui concerne les facteurs qui affectent le processus de thérapie, nous avons abordé les caractéristiques du thérapeute et du client, ainsi que le climat et l’approche thérapeutiques. Enfin, sur la base de l’examen effectué ici, nous avons déduit plusieurs principes majeurs auxquels les programmes coréens de traitement des délinquants sexuels devraient prêter attention : prendre en compte le risque et la réceptivité dans l’administration du programme de traitement des délinquants sexuels ; renforcer la motivation des délinquants sexuels à participer à la thérapie et mettre l’accent sur les forces des délinquants sexuels plutôt que sur leurs déficits.

2. La méthode

Tout d’abord, en ce qui concerne le développement et la validation d’une version coréenne du MIDSA (K-MIDSA), nous avons examiné l’ensemble des éléments du MIDSA original et décidé de développer et de valider la section de base (33 échelles d’attitude et 4 échelles de mensonge) de l’ensemble de l’inventaire, compte tenu de la durée et du budget du projet. Nous avons traduit les éléments originaux de la section de base de la MIDSA en coréen et nous avons révisé les éléments coréens traduits en veillant particulièrement à ce qu’ils soient correctement traduits tout en conservant la validité sémantique des éléments originaux. Après plusieurs révisions des éléments traduits, nous avons créé deux versions du questionnaire K-MIDSA, l’une pour les détenus et l’autre pour les membres de la communauté, et les avons administrées aux deux échantillons : 288 délinquants sexuels et 190 membres de la communauté.

Deuxièmement, en ce qui concerne l’élaboration des manuels de traitement des délinquants sexuels, nous avons collaboré avec l’équipe du Dr William Marshall au Canada. Le Dr Marshall est un expert reconnu dans le domaine du traitement des délinquants sexuels et est réputé pour son dévouement à la recherche et au traitement des délinquants sexuels tout au long de sa vie. Nous avons décidé d’élaborer trois manuels de traitement :

- un manuel générique: comprend les modèles théoriques de traitement des délinquants sexuels et les principes et procédures de fonctionnement de base du programme de traitement des délinquants sexuels.

- un manuel de prétraitement: adopte l’approche motivationnelle et contient les 8 sujets présumés aptes à accroître la motivation pour la participation à la thérapie des délinquants sexuels

- et un manuel de traitement complet: comprend les 21 sujets qui doivent être abordés lors des séances de thérapie et divise l’ensemble du programme en trois phases: introduction ; facteurs criminogènes chroniques ; autogestion.

3. Résultats

1) K-MIDSA

Afin de valider le K-MIDSA, nous avons examiné la fiabilité de ses 33 sous-échelles et sa validité de critère. Tout d’abord, en ce qui concerne la fiabilité, nous avons examiné la cohérence interne des 33 sous-échelles avec le groupe des délinquants sexuels. Les échelles liées à la sexualisation, à la paraphilie, à la colère envahissante et à l’agression d’enfants ont produit les meilleures cohérences internes ; l’alpha de Conbach se situait entre 0,70 et 0,90. En revanche, les échelles liées à l’adéquation masculine, à la psychopathie et à l’hypermasculinité présentaient des cohérences internes relativement faibles.

Nous avons examiné la validité de critère des échelles en comparant les différences moyennes des 33 sous-échelles entre le groupe des délinquants sexuels et le groupe communautaire. Les échelles liées à la paraphilie et à l’abus d’enfants ont produit des différences statistiquement significatives entre les deux groupes. Les délinquants sexuels ont obtenu des scores plus élevés dans ces échelles. Mais pour les autres échelles, nous n’avons pas trouvé de différences statistiquement significatives. Nous avons ensuite comparé les scores des 33 sous-échelles entre les récidivistes et les non-récidivistes. Les récidivistes ont obtenu des scores plus élevés dans les échelles de compulsivité sexuelle, de paraphilie (à l’exception de la scatologie) et d’agression d’enfants. Nous avons divisé les délinquants sexuels en 3 groupes : violeurs, agresseurs d’enfants, type mixte. Parmi les trois groupes, les délinquants sexuels de type mixte ont obtenu les scores les plus élevés dans les échelles de compulsivité sexuelle et de paraphilie.

2) Manuels de traitement des délinquants sexuels

A. Manuels génériques : principales questions

Tous les programmes de traitement décrits dans les manuels d’accompagnement suivent les principes du traitement efficace des délinquants, dérivés par Andrews et ses collègues d’une série de méta-analyses (voir Andrews & Bonta, 2006, pour un résumé). Ces méta-analyses ont permis à Andrews d’identifier les éléments efficaces du traitement des délinquants, qu’ils ont résumés comme impliquant l’application appropriée de trois principes : Le risque, le besoin et la réceptivité. Il a été démontré que ces trois principes expliquent l’efficacité des programmes pour différents types de délinquants.

La plupart des thérapies pour délinquants sexuels font appel au traitement de groupe. Le traitement de groupe présente un certain nombre de caractéristiques uniques qui sont absentes du travail individuel. Au sein des groupes, l’apprentissage par procuration est clairement évident, de même que la flexibilité des rôles (être capable d’être à la fois demandeur et fournisseur d’aide). Le traitement en groupe permet également aux clients de se rendre compte que leurs problèmes ne sont pas uniques, et il suscite un comportement empathique et un apprentissage interpersonnel important.

Si les prestataires de soins décident de recourir à la thérapie de groupe, ils doivent décider s’il convient d’organiser des groupes fermés ou des groupes ouverts (souvent appelés groupes roulants). Dans un groupe fermé, tous les participants commencent et terminent le programme en même temps. Il s’agit de passer, dans un ordre fixe, par une série de composants ou de modules qui abordent chacun des objectifs spécifiques du traitement. Une approche ouverte implique une admission continue, de sorte que lorsqu’un participant atteint tous les objectifs et quitte le programme, un nouveau client prend sa place. Par conséquent, chacun des 8 ou 10 clients se trouve à un stade différent de l’avancement du programme. Cela signifie que l’ennui lié à un objectif ou à un exercice sera réduit, car chaque objectif sera abordé de manière intermittente. Une approche ouverte permet également aux membres les plus anciens du groupe d’aider les nouveaux clients. Cette approche offre également à chaque client des occasions répétées de défier et de soutenir les nouveaux membres sur le même sujet. Ces occasions répétées, lorsque les clients les plus anciens ont continué à assimiler de plus en plus le programme, permettent des défis plus sophistiqués, un apprentissage vicariant continu et une consolidation répétée de l’apprentissage pertinent.

Les calendriers de traitement suivants semblent être optimaux pour le bon fonctionnement de la thérapie des délinquants sexuels. Dans le cas d’un traitement en établissement, selon le nombre de délinquants sexuels disponibles, il peut être possible de créer des groupes distincts pour les délinquants à haut risque, à risque modéré et à faible risque.

Dans ce cas, les groupes pour les délinquants à haut risque devraient fonctionner pendant environ 10 mois à raison de trois séances par semaine, chaque séance durant 2,5 heures, ce qui donne 310 à 320 heures de traitement. Pour les délinquants à risque modéré, environ 6 mois de traitement à raison de trois séances de 2,5 heures par semaine sont suffisants, ce qui donne 188 à 190 heures de traitement. Pour les délinquants à faible risque, quatre mois de traitement à raison de deux séances par semaine d’une durée de 2,5 heures devraient suffire, ce qui donne 85 heures de traitement. Lorsqu’il y a un nombre limité de délinquants disponibles pour le traitement à un moment donné, les délinquants de tous les niveaux de risque peuvent être combinés en un seul groupe. Dans ces circonstances, il faut choisir ce que l’on fait des délinquants à faible risque. Les faire suivre le même temps de traitement que les délinquants à haut risque peut entraîner un surtraitement, dont il a été démontré, en particulier avec les clients à faible risque, qu’il augmente la délinquance au lieu de la réduire (Lovins, Lowenkamp, & Latessa, 2009). Il n’existe pas de solution facile ou évidente à ce dilemme.

Dans le cas d’un traitement dispensé dans un cadre ambulatoire et communautaire, les clients ne sont généralement pas très disponibles pour un traitement intensif. Leur travail et leurs autres responsabilités limitent le nombre de séances hebdomadaires et il faut s’efforcer de proposer le traitement en début de soirée. Là encore, il n’existe pas de lignes directrices empiriques, mais la plupart des programmes de ce type organisent une ou deux séances de deux heures et demie par semaine. L’expérience que nous avons acquise en gérant un programme ambulatoire communautaire pendant 25 ans nous a amenés à penser qu’une séance par semaine n’était pas suffisante pour maintenir l’élan et l’intérêt, et nous recommandons donc deux séances par semaine. Dans le cadre communautaire, il est généralement nécessaire de réunir les délinquants de tous les niveaux de risque dans les mêmes groupes, mais lorsque le nombre de participants est suffisant, il est préférable de créer des groupes distincts pour chaque niveau de risque.

B. Manuel de prétraitement

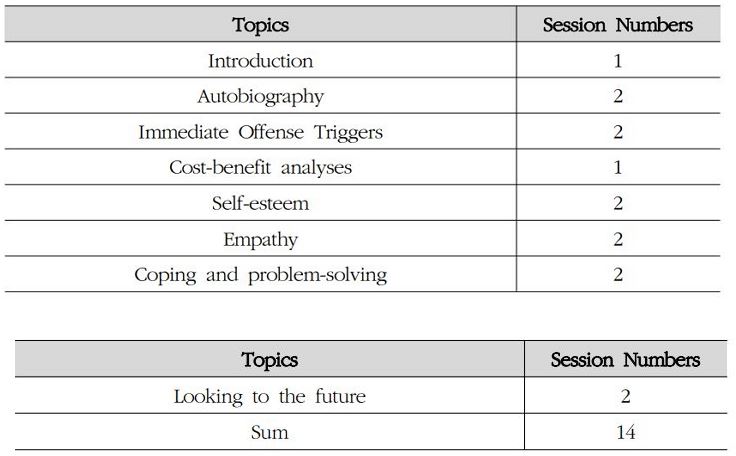

Il ressort clairement de la littérature et de l’expérience clinique que lorsqu’on leur propose un traitement pour la première fois, un nombre important de délinquants sexuels refusent de participer au programme ou doivent être persuadés d’y participer, ce qu’ils font ensuite avec une certaine réticence. En outre, certains de ceux qui commencent le traitement s’en retirent par la suite ou sont renvoyés en raison d’un comportement non coopératif. Enfin, parmi ceux qui terminent le traitement, certains n’atteignent pas de manière satisfaisante les objectifs du programme, là encore en raison d’un manque d’engagement total. Bien que l’approche positive du traitement dans tous les programmes devrait encourager l’engagement, il est évident qu’au moment où les délinquants sexuels entrent en traitement, certains restent résistants. Ces délinquants sexuels ne profitent pas du traitement parce qu’ils se contentent d’en suivre les étapes sans parvenir à changer. Marques, Day, Nelson et West (2005) décrivent ce dernier groupe de délinquants sexuels comme ceux qui n’ont pas compris (c’est-à-dire qui n’ont pas montré les changements nécessaires). Marques et al. ont démontré que ces délinquants présentaient des taux de récidive plus élevés après leur libération que ceux qui avaient effectivement participé au traitement (c’est-à-dire qui l’avaient obtenu). Il est donc nécessaire d’offrir un programme qui prépare les délinquants sexuels à s’engager efficacement dans un traitement. Le tableau suivant résume les sujets de base et le nombre de séances nécessaires pour que chaque sujet soit abordé de manière appropriée dans le programme de prétraitement.

Il ressort clairement de la littérature et de l’expérience clinique que lorsqu’on leur propose un traitement pour la première fois, un nombre important de délinquants sexuels refusent de participer au programme ou doivent être persuadés d’y participer, ce qu’ils font ensuite avec une certaine réticence. En outre, certains de ceux qui commencent le traitement s’en retirent par la suite ou sont renvoyés en raison d’un comportement non coopératif. Enfin, parmi ceux qui terminent le traitement, certains n’atteignent pas de manière satisfaisante les objectifs du programme, là encore en raison d’un manque d’engagement total. Bien que l’approche positive du traitement dans tous les programmes devrait encourager l’engagement, il est évident qu’au moment où les délinquants sexuels entrent en traitement, certains restent résistants. Ces délinquants sexuels ne profitent pas du traitement parce qu’ils se contentent d’en suivre les étapes sans parvenir à changer. Marques, Day, Nelson et West (2005) décrivent ce dernier groupe de délinquants sexuels comme ceux qui n’ont pas compris (c’est-à-dire qui n’ont pas montré les changements nécessaires). Marques et al. ont démontré que ces délinquants présentaient des taux de récidive plus élevés après leur libération que ceux qui avaient effectivement participé au traitement (c’est-à-dire qui l’avaient obtenu). Il est donc nécessaire d’offrir un programme qui prépare les délinquants sexuels à s’engager efficacement dans un traitement. Le tableau suivant résume les sujets de base et le nombre de séances nécessaires pour que chaque sujet soit abordé de manière appropriée dans le programme de prétraitement.

C. Manuel de traitement complet

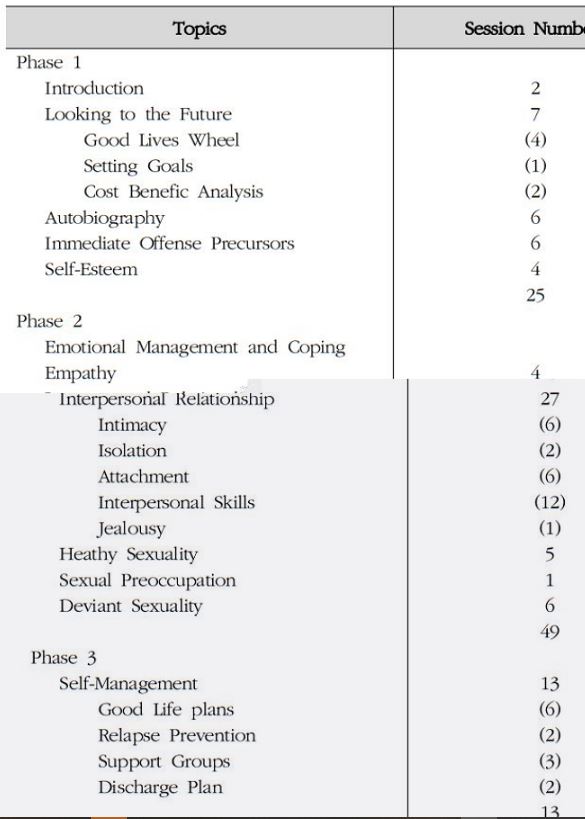

Le programme est conçu en trois phases. La phase 1 vise à motiver et à engager les clients, à établir un climat de groupe approprié et à entamer le développement d’une relation thérapeutique efficace. Par conséquent, les questions abordées dans la phase 1 sont censées ne pas être menaçantes et il devrait être relativement facile pour chaque client de réussir dans tous les aspects de cette phase. La phase 2 aborde les caractéristiques criminogènes connues (c’est-à-dire celles qui permettent de prédire une infraction future et qui sont potentiellement modifiables). Enfin, la phase 3 tente d’intégrer ce qui a été appris dans un ensemble de plans futurs.

Le programme est conçu en trois phases. La phase 1 vise à motiver et à engager les clients, à établir un climat de groupe approprié et à entamer le développement d’une relation thérapeutique efficace. Par conséquent, les questions abordées dans la phase 1 sont censées ne pas être menaçantes et il devrait être relativement facile pour chaque client de réussir dans tous les aspects de cette phase. La phase 2 aborde les caractéristiques criminogènes connues (c’est-à-dire celles qui permettent de prédire une infraction future et qui sont potentiellement modifiables). Enfin, la phase 3 tente d’intégrer ce qui a été appris dans un ensemble de plans futurs.

Les questions initiales à aborder, notamment la définition des règles du groupe, les grandes lignes du programme et les conclusions générales sur l’efficacité du traitement des délinquants sexuels, sont abordées lors de la première séance. Les objectifs suivants du programme comprennent : le modèle des bonnes vies, une analyse coûts-avantages, une autobiographie, les déclencheurs immédiats de l’infraction, l’estime de soi, la gestion des émotions et de l’humeur, l’empathie, les relations, une sexualité saine, les intérêts sexuels déviants, ainsi que l’auto-développement et l’auto-management futurs. Les questions relatives au développement et à la gestion de soi à l’avenir incluront la révision du modèle des bonnes vies, l’identification de plans simples de prévention des rechutes, la formation de groupes de soutien et la planification d’objectifs en matière d’hébergement et d’emploi. Au début de chaque séance, demandez aux clients comment ils vont depuis la dernière séance. Bien que cette vérification soit une bonne façon de commencer chaque séance, ne la laissez pas durer plus de cinq minutes, sauf dans des circonstances inhabituelles. N’oubliez pas que des questions importantes doivent être abordées lors de chaque séance.

Lorsque les thérapeutes débutent dans ce travail, il est recommandé de ne pas avoir plus de six délinquants dans le groupe. Les thérapeutes plus expérimentés peuvent s’occuper de 8 à 10 délinquants par groupe. De même, si les thérapeutes expérimentés peuvent diriger ces groupes seuls, les novices doivent être accompagnés d’un co-thérapeute. Tant que les thérapeutes sont compétents et expérimentés, le sexe des thérapeutes ne semble pas avoir d’importance. Cependant, il y a des avantages évidents à avoir un co-thérapeute homme et une co-thérapeute femme ; par exemple, de nombreux clients peuvent bénéficier de la présence d’une femme compétente et empathique, et le fait d’avoir un thérapeute homme et une thérapeute femme offre la possibilité de modéliser des relations respectueuses entre les deux sexes.

Dans la plupart des cas, les clients sont censés réaliser chacun des exercices standard dans l’ordre dans lequel ils sont présentés ici. Cependant, il peut s’avérer nécessaire de modifier l’ordre dans lequel un individu spécifique effectue les exercices, ou de combiner les exercices, en raison de facteurs affectant la capacité du client à traiter certaines questions (par exemple, un traumatisme passé, des dysfonctionnements chez le client ou des troubles comorbides). Il est important que les membres du groupe terminent leurs travaux entre les sessions et les partagent avec le groupe. Tous les participants doivent d’abord donner un feedback positif au membre du groupe qui présente son exercice avant de poser des questions sur les détails de l’exercice. Suite à ces questions et aux discussions de groupe, certains clients peuvent être invités à réviser leur travail et à le présenter à nouveau avant de passer à l’exercice suivant.

Tous les clients doivent participer à tous les sujets et à toutes les discussions sur ces sujets, mais certains clients, en raison de leurs compétences actuelles ou de leur manque de compétences, peuvent avoir besoin de plus de travail sur certaines questions et peut-être moins sur d’autres. Le tableau suivant résume les thèmes de base et le nombre de séances nécessaires pour que chaque thème soit abordé de manière appropriée dans le cadre du programme de traitement complet.

Laisser un commentaire

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.