Rehabilitatation des membres de gangs de rue, de reseaux criminels…

« Depuis de nombreuses années, les gangs de rue constituent une importante préoccupation dans les milieux communautaires, scolaires, sociaux, judiciaires et académiques. Depuis les premiers travaux de Frederic M. Thrasher au début du 20e siècle, les recherches sur ce sujet n’ont cessé de croître pour littéralement exploser depuis vingt ans. Des thèmes aussi variés que la formation, la composition et la structure des gangs de rue, les caractéristiques personnelles et sociales des personnes qui les composent, leurs activités délinquantes et les stratégies d’action pour faire face au phénomène sont traités, année après année, par des scientifiques de tous horizons: sociologues, criminologues, psychologues, ethnographes et anthropologues. Alors que la recherche américaine remonte à plus d’un siècle, celle menée au Québec et au Canada est beaucoup plus récente et moins documentée, et les écrits sont encore relativement rares. Ils sont toutefois de plus en plus nombreux et la nécessité de faire le point, en français, sur la production et l’évolution du savoir sur le phénomène s’impose.

Ce traité se veut le premier ouvrage francophone sur la question et réunit une trentaine de spécialistes – professeurs, chercheurs, praticiens et étudiants – québécois, canadiens, américains et européens qui présentent le résultat de leurs travaux et le fruit de leurs réflexions, en jetant un regard renouvelé sur ce phénomène. Vitrine des meilleurs travaux québécois, il témoigne de la diversité de la production scientifique, tant au point de vue de sa forme que de son contenu et offre un accès aux écrits anglo-saxons des auteurs les plus prolifiques et influents du domaine. De plus, ce livre d’introduction intègre au sein d’un seul et même ouvrage les savoirs utiles pour la formation des étudiants et des différents acteurs de tous les milieux concernés par la question et soucieux d’en connaître davantage.

Les questions relatives aux définitions et aux mesures du phénomène, à ses manifestations sur le plan national et international, ainsi que les activités délinquantes et la violence qui lui sont associées sont abordées, puis est exposée la manière dont les médias de l’ère internet traitent le phénomène. La culture des groupes, les profils personnels et sociaux des personnes qui les fréquentent, leurs familles, ainsi que l’expérience singulière des filles sont présentés. Une grande place est accordée aux troubles de santé mentale chez les délinquants associés aux gangs, aux risques qu’ils prennent tous les jours et aux facteurs de protection et d’intégration sociale – des thèmes qui ne bénéficient pas encore de tout l’intérêt qu’ils méritent. »

Un modèle multidimensionnel

« Les limites liées à l’utilisation de la typologie, jointes aux problèmes d’identification des membres, nous ont amenés à nous pencher sur la viabilité d’un modèle multidimensionnel de l’appartenance aux gangs de rue pour rendre compte de l’hétérogénéité du phénomène. Deux principaux motifs nous ont poussés à nous tourner vers une structure multidimensionnelle plutôt que catégorielle. Premièrement, il n’existe pas d’appui empirique solide à l’idée qu’il existe une frontière naturelle entre le délinquant membre et celui qui ne l’est pas: l’appartenance aux gangs n’est fort probablement pas taxonomique, mais bien dimensionnelle. Deuxièmement, l’appartenance aux gangs de rue n’est pas unidimensionnelle: plusieurs composantes indépendantes (mais liées) sont nécessaires pour bien saisir le phénomène.

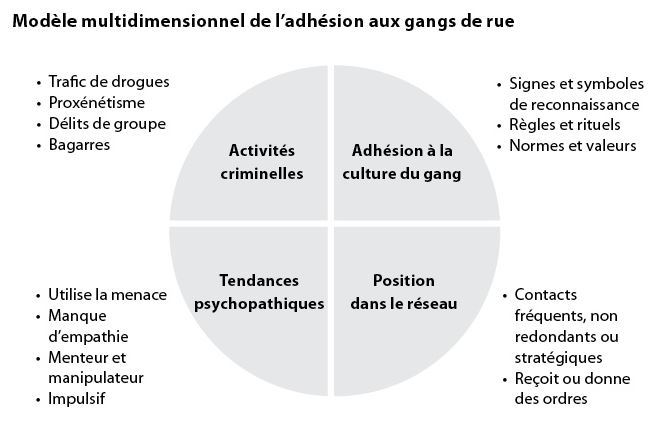

Dans leur ouvrage sur les modèles de mesure, Bertrand et Blais (2004) définissent le modèle comme une représentation simplifiée d’un phénomène. Pour être utile, le modèle doit avoir certaines caractéristiques particulières, dont celles d’être précis et parcimonieux. Dans le cadre de nos travaux, nous avons donc organisé les principales caractéristiques des délinquants membres en nous fondant sur quatre dimensions:

- 1) la participation aux activités criminelles;

- 2) la présence de traits psychopathiques et d’impulsivité;

- 3) l’adhésion à la culture de gang;

- 4) la place occupée dans le réseau et la structure du gang.

Les deux premiers paramètres concernent donc des caractéristiques génériques de la délinquance, tandis que les deux derniers sont spécifiques des gangs. L’ensemble de ces paramètres a été jugé crucial pour comprendre les membres. Ces quatre dimensions découlent de la convergence de trois sources de données: l’analyse des typologies, les principaux travaux issus de la littérature scientifique et finalement l’analyse du contenu de groupes de discussion avec des experts du phénomène. La figure 1 présente le modèle à quatre grands paramètres qui peuvent être mesurés à l’aide de différents indicateurs. Plutôt que de s’efforcer de déterminer qui est membre ou non, il est possible alors de définir la place qu’occupe un délinquant dans cet espace multidimensionnel.

D’abord, pour bien saisir les caractéristiques du délinquant membre, il est nécessaire de considérer la nature de ses activités criminelles. Depuis plus de vingt ans, l’étude des comportements délinquants passés ou de la carrière criminelle a fait d’importants progrès. Elle consiste généralement dans la description de la séquence longitudinale des délits commis par un même délinquant. Elle fait intervenir différents paramètres, dont la précocité, la variété, la spécialisation et le nombre de crimes commis.

Ensuite, les délinquants associés aux gangs de rue sont plus que de jeunes hommes en manque d’occasions légitimes issus de milieux défavorisés. En effet, ce sont souvent d’abord et avant tout des délinquants qui trouvent dans ces groupes un environnement compatible avec leur mode de vie. En fait, les délinquants membres présentent plus précocement que les autres des troubles de comportement, de l’hyperactivité, des attitudes délinquantes et des comportements violents (Thornberry et coll., 2003). Ils sont décrits comme agressifs, cruels envers les autres, impulsifs, colériques et irritables, en plus d’avoir de la difficulté à gérer leurs conflits. Ils sont irresponsables, incapables d’entretenir des relations significatives, manquent de jugement, manipulent les autres et sont souvent superficiels. De telles descriptions correspondent en tous points aux descriptions des personnalités antisociales et psychopathiques.

Puis, les manifestations de la culture de gang figurent parmi les dimensions les plus citées pour définir le gang de rue et identifier les membres. Les principaux indicateurs employés pour les décrire sont l’existence d’un nom de groupe, l’attribution d’un surnom de membre, le port de couleurs distinctives, les tatouages, les graffitis et l’exhibition d’objets de luxe. Des règles, des normes et des valeurs seraient aussi précisément attachées à la culture de gang. Les membres qui les respectent sont respectés des autres, alors que ceux qui les transgressent sont ridiculisés. En plus d’être souvent institutionnalisée dans des rites initiatiques, la violence serait rattachée à un code d’honneur qui considère l’agression comme une réponse nécessaire aux actions qui nuisent à la réputation du membre et du groupe.

Enfin, l’un des vecteurs criminels les plus importants concerne le milieu dans lequel les délinquants se retrouvent et l’influence des qualités structurales du gang sur leurs comportements. Les travaux sur le lien entre l’association aux gangs et la délinquance suggèrent deux choses. La première concerne l’effet facilitateur du groupe. L’association augmenterait de manière importante le nombre d’occasions criminelles pour les délinquants, en plus d’augmenter les moyens de les saisir. La seconde proposition permet de nuancer différentes affirmations souvent faites à propos de la structure des gangs de rue. Bien que l’intégration dans une infrastructure criminelle particulièrement cohérente et organisée pourrait expliquer l’effet facilitateur des gangs, les travaux sur leur fonctionnement laissent penser que ce n’est pas le cas (McGloin, 2005; Morselli, 2009). Ces travaux suggèrent que les gangs ne sont pas des groupes structurés, efficacement organisés, mais plutôt des entités disparates, plastiques et mobiles autour desquelles gravitent des délinquants et d’autres acteurs qui sont tous plus ou moins mêlés à des activités criminelles. Bien qu’il puisse exister des organisations criminelles structurées, les actions des gangs de rue seraient l’œuvre de petites cliques ou de simples individus. Même si certains groupes comptent un grand nombre de membres, cela n’implique pas qu’ils accomplissent leurs activités criminelles de manière réfléchie et concertée. Cela peut aller à l’encontre de l’évidence, mais les gangs de rue formeraient des groupes peu cohérents, dépourvus de réel leadership et présentant des configurations flexibles et changeantes.

La structure multidimensionnelle offre plusieurs avantages par rapport à une structure taxonomique traditionnelle. D’une part, elle permet de déterminer non pas si un délinquant fait ou non partie d’un gang, mais à quel niveau il se situe dans un espace multidimensionnel. D’autre part, elle permet de limiter les problèmes relatifs à l’accord interjuges et de s’intéresser davantage aux paramètres. À cet égard, sa structure plus flexible peut faciliter les études longitudinales et permet de contourner le problème de la migration d’un type à un autre. Elle permet par ailleurs d’étudier les résultats des mesures de répression et d’intervention appliquées auprès de ces groupes et de ces délinquants.

La proposition d’un modèle multidimensionnel s’est faite de concert avec un groupe composé de cliniciens, de policiers, de gestionnaires et de chercheurs œuvrant auprès de délinquants, mineurs et adultes, associés aux gangs. L’objectif était donc d’outrepasser les discussions sur l’appartenance ou non aux gangs de rue et de se préoccuper des différents paramètres susceptibles d’influencer la trajectoire criminelle de ces délinquants, leur désaffiliation et leur risque de récidive. La préoccupation n’était plus de savoir qui est membre et qui ne l’est pas, mais plutôt de connaître les particularités de chacun des délinquants afin d’adapter efficacement les méthodes d’évaluation et d’intervention visant à réduire les risques et protéger la société. De ce point de vue, une telle démarche remet en cause la pertinence même de la notion de gang de rue et de membre comme construit théorique. »

Laisser un commentaire

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.