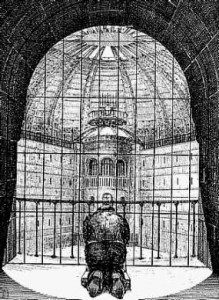

FRANCE CULTURE, Emission « La Grande Table » (16.02.2013) 24h Prison // A-t-on cessé de penser la prison après Michel Foucault ?

A l’occasion de la journée spéciale France Culture « 24h en prison : Surveiller, punir et après ?« .

Avec : Mathieu POTTE-BONNEVILLE; Christophe PROCHASSON; Geneviève FRAISSE

Michel Foucault

Mathieu POTTE-BONNEVILLE :

« Surveiller et punir aura bientôt quarante ans. Ce livre est devenu un classique et c’est souvent une bonne excuse pour ne pas le lire. Il y a des travaux très importants aujourd’hui sur la prison, dans plusieurs disciplines (Gilles Chantraine, Loïc Wacquant). La réflexion a été alimentée par la recherche, la création de l’OIP. Sa charge critique reste singulière parce le geste théorique de Foucault reste très particulier dans la pensée : s’interroger sur la prison en découplant cette question soit de problèmes plus généraux (la justice, le sens général de la pénalité), soit d’ambition réformatrice plus immédiate. Il détachait la prison pour la penser en tant que telle, dans son histoire : comment s’est-elle mise en place, comment fonctionne-t-elle dans la société, comment elle jette une lumière sur la société. On s’installe de la question : on va penser en prison, agencement incroyablement stable et cette sorte d’immobilité qu’il faut penser. Pour Foucault, une réforme de la prison est possible à partir du moment où l’on installe cette question dans le débat intellectuel dans une atmosphère de critique permanente.

[…] Surveiller et punir n’est pas un livre d’histoire mais un étrange livre de combat. Il sort du groupe « Information Prison » et publie un livre qui offre un morceau de réflexion historique décroché de l’actualité immédiate. Il introduit un interstice entre les questions politiques et ce matériau discursif du passé que Foucault fait remonter pour montrer voilà ce qu’il en était et demandons-nous ce qui est en train de changer et ce que nous pouvons changer. Cet effet de coupure est consubstantiel au projet philosophique. Qu’est-ce qui s’est passé en 40 ans ? Le livre est intéressant à proportion de son décalage même qui nous ramène à notre présent.

[…] A propos d’histoire, il dit que l’ambition de reformer la prison est aussi ancienne que la prison elle-même. Sous ce couple immobile de la réforme et de la prison il y a des mutations qui pourraient aboutir à la disparition de la prison. Ce diagnostic est intéressant : la population carcérale croît et les formes alternatives à l’incarcération se multiplient mais cela n’a pas aboutit à une disparition de la prison. Au contraire, elle est devenue le dépotoir de la crise de tous les autres milieux d’enfermement, à commencer par la psychiatrie. Il faut alors repenser une réforme qui n’accompagne pas ce devenir inexorable de la prison mais prenne en compte l’inflation carcérale. »

Christophe PROCHASSON : « Non, on n’a pas fini de penser la prison après Foucault. C’est certes une œuvre considérable, mais c’est aussi une œuvre qui a continué à vivre a travers d’autres auteurs. Faut-il s’interroger sur les façons dont on a pensé aujourd’hui la prison ? Gregory Salle par exemple, s’interroge : qu’est-ce que c’est que cette zone de non droit dans un Etat de droit ? Il y a ceux qui disent que la prison est d’abord un progrès, d’autres disent que la prison n’a pas les moyens de répondre à ses objectifs d’où ces volontés de réforme de la prison, ceux qui pensent qu’il y a une impossibilité d’accorder le droit avec l’univers carcéral et enfin certains affirment que la prison est irréformable, et enfin, ceux qui pensent que la prison est le lieu de la vérité de la société. Ces quatre façons d’entrer dans la prison ont été le moteur de beaucoup de recherches.

[…] Il y a toujours eu une ambigüité entre Foucault et les historiens car l’ordre de réalité qu’ils analysent est un peu différent. Chez Foucault, la prison sert à penser la société.

Si on restitue l’historie de la prison, on trouve trois fonctions distinctes : une fonction punitive, une fonction de rééducation et d’isolement. Ces trois termes vont guider l’histoire des prisons. »

Geneviève FRAISSE : « On se pose la question « et après ? » Ce livre se termine en 1840, il ouvre au penser carcéral.

[…] Il s’est passé quelque chose : le changement du fait, i.e. de quel type de crime il s’agit ? Il faut prendre la question de l’événementialisation à bras le corps. La population carcérale change et la question du sexe comme fait est tout d’un coup extrêmement présente. »

En décembre dernier, l’équipe de Jean-Marie Delarue, contrôleur général des lieux de prévention de liberté – entendez, pour l’essentiel, des prisons – est sortie effarée, je cite le journal Le Monde, d’une visite à la maison des Baumettes à Marseille. Les observateurs ont constaté « l’effroyable odeur d’ordures et d’urine, des murs qui tombent en ruine, de l’eau qui ruisselle dans les bâtiments, des rats qui pullulent au point que les surveillants tapent des pieds pendant les rondes de nuit pour les éloigner. Ils ont trouvé un scorpion dans une flaque et surpris un détenu qui lapait l’eau des toilettes, lassé de réclamer depuis trois semaines qu’on répare le robinet de sa cellule. Un autre a fini par murmurer, vert de peur, qu’il était l’esclave, y compris sexuel, de ses deux codétenus. » Le contrôleur général a jugé ce naufrage assez épouvantable pour utiliser la procédure d’urgence prévue en cas « de violation grave des droits fondamentaux. » Mais les effets de cette décision demeurent, pour l’heure, fort incertains. Dans notre République, telle qu’elle est, ressurgissent régulièrement, comme par bouffées, des moments d’indignation et de honte devant une situation scandaleuse au pays des droits de l’homme. Une des dernières fois, ce fut en 2000, lorsque le médecin-chef à la prison de la Santé, Véronique Vasseur, publia un livre où elle dressait un bilan accablant des conditions de détention dans cet établissement.

En décembre dernier, l’équipe de Jean-Marie Delarue, contrôleur général des lieux de prévention de liberté – entendez, pour l’essentiel, des prisons – est sortie effarée, je cite le journal Le Monde, d’une visite à la maison des Baumettes à Marseille. Les observateurs ont constaté « l’effroyable odeur d’ordures et d’urine, des murs qui tombent en ruine, de l’eau qui ruisselle dans les bâtiments, des rats qui pullulent au point que les surveillants tapent des pieds pendant les rondes de nuit pour les éloigner. Ils ont trouvé un scorpion dans une flaque et surpris un détenu qui lapait l’eau des toilettes, lassé de réclamer depuis trois semaines qu’on répare le robinet de sa cellule. Un autre a fini par murmurer, vert de peur, qu’il était l’esclave, y compris sexuel, de ses deux codétenus. » Le contrôleur général a jugé ce naufrage assez épouvantable pour utiliser la procédure d’urgence prévue en cas « de violation grave des droits fondamentaux. » Mais les effets de cette décision demeurent, pour l’heure, fort incertains. Dans notre République, telle qu’elle est, ressurgissent régulièrement, comme par bouffées, des moments d’indignation et de honte devant une situation scandaleuse au pays des droits de l’homme. Une des dernières fois, ce fut en 2000, lorsque le médecin-chef à la prison de la Santé, Véronique Vasseur, publia un livre où elle dressait un bilan accablant des conditions de détention dans cet établissement. Le 16 décembre dernier, une jeune étudiante indienne a été victime d’un viol collectif dans un autobus de New Delhi pendant que son compagnon, qui tâchait de la protéger, était frappé avec une barre de fer. La police a mis longtemps à venir les secourir et à l’hôpital les médecins les ont traités avec une condescendance ostensible. La jeune femme est morte de ses blessures deux semaines plus tard à Singapour où elle avait été transportée. Un puissant mouvement de protestation depuis lors, parcourt le pays. Un mouvement qui est sans précédent et qui réveille le féminisme. Il ne réclame pas la protection des femmes mais d’abord leur liberté de se mouvoir sans danger dans l’espace public.

Le 16 décembre dernier, une jeune étudiante indienne a été victime d’un viol collectif dans un autobus de New Delhi pendant que son compagnon, qui tâchait de la protéger, était frappé avec une barre de fer. La police a mis longtemps à venir les secourir et à l’hôpital les médecins les ont traités avec une condescendance ostensible. La jeune femme est morte de ses blessures deux semaines plus tard à Singapour où elle avait été transportée. Un puissant mouvement de protestation depuis lors, parcourt le pays. Un mouvement qui est sans précédent et qui réveille le féminisme. Il ne réclame pas la protection des femmes mais d’abord leur liberté de se mouvoir sans danger dans l’espace public. Paul Amor fut nommé à titre provisoire, le 1er septembre 1944, avocat général près la cour d’appel de Paris et directeur de l’administration pénitentiaire et des services de l’éducation surveillée. Les deux nominations devinrent définitives le 30 du même mois. Il anima alors l’équipe de « mousquetaires » (Ancel, Cannat, Gilquin, Pinatel) à qui l’on doit la fameuse réforme qui porte son nom. Honnête, loyal (trop peut-être), intransigeant, mais surtout « humain, trop humain », il fut écarté sans ménagement, dès 1947, de la direction de l’administration pénitentiaire pour avoir traité avec trop de commisération les « collaborateurs » qui s’entassaient dans des prisons surpeuplées. Nommé représentant de la France à la Commission Internationale Pénale et Pénitentiaire à Berne et membre (fort actif) de la Commission de réforme du code d’instruction criminelle, il fut, le 28 février 1949, détaché à l’ONU comme chef de la Section de la Défense sociale, Division des activités sociales de l’Office européen des Nations Unies. Avocat général puis premier avocat général près la Cour de Cassation, il siégea pendant huit ans (19 février 1959-19 février 1967) au Conseil supérieur de la magistrature, avant de prendre sa retraite le 17 octobre 1971. Il est mort à l’hôpital Cochin le dimanche 26 août 1984. Ses obsèques religieuses furent célébrées « dans la stricte intimité familiale » en l’église Saint-Philippe-du-Roule. Il avait avant de s’éteindre exprimé « le désir que soient laissées dans l’ombre tant d’années consacrées à son devoir de magistrat et d’honnête homme ». Ignorant de ce vœu, je l’avais alors transgressé en écrivant sa nécrologie dans le Courrier de la Chancellerie. (Christian Carlier)

Paul Amor fut nommé à titre provisoire, le 1er septembre 1944, avocat général près la cour d’appel de Paris et directeur de l’administration pénitentiaire et des services de l’éducation surveillée. Les deux nominations devinrent définitives le 30 du même mois. Il anima alors l’équipe de « mousquetaires » (Ancel, Cannat, Gilquin, Pinatel) à qui l’on doit la fameuse réforme qui porte son nom. Honnête, loyal (trop peut-être), intransigeant, mais surtout « humain, trop humain », il fut écarté sans ménagement, dès 1947, de la direction de l’administration pénitentiaire pour avoir traité avec trop de commisération les « collaborateurs » qui s’entassaient dans des prisons surpeuplées. Nommé représentant de la France à la Commission Internationale Pénale et Pénitentiaire à Berne et membre (fort actif) de la Commission de réforme du code d’instruction criminelle, il fut, le 28 février 1949, détaché à l’ONU comme chef de la Section de la Défense sociale, Division des activités sociales de l’Office européen des Nations Unies. Avocat général puis premier avocat général près la Cour de Cassation, il siégea pendant huit ans (19 février 1959-19 février 1967) au Conseil supérieur de la magistrature, avant de prendre sa retraite le 17 octobre 1971. Il est mort à l’hôpital Cochin le dimanche 26 août 1984. Ses obsèques religieuses furent célébrées « dans la stricte intimité familiale » en l’église Saint-Philippe-du-Roule. Il avait avant de s’éteindre exprimé « le désir que soient laissées dans l’ombre tant d’années consacrées à son devoir de magistrat et d’honnête homme ». Ignorant de ce vœu, je l’avais alors transgressé en écrivant sa nécrologie dans le Courrier de la Chancellerie. (Christian Carlier) L’auteur étudie une expérience née de la réforme mise en place par le directeur de l’Administration pénitentiaire, Paul Amor, au lendemain de la seconde guerre mondiale. Les prisons-écoles, créées pour les jeunes condamnés de 18 à 28 ans, sont des établissements carcéraux où l’apprentissage professionnel et l’instruction scolaire sont le socle du projet. Elise Yvorel montre comment la réalité du quotidien dans ces établissements se heurte à la théorie d’une « peine éducative » impossible à mettre en œuvre. Recevant finalement un certain contingent de mineurs pénaux et incapables d’offrir une formation et une instruction à tous les détenus qu’ils détiennent, ces établissements carcéraux sont un échec supplémentaire d’une utopie, celle de créer pour les plus jeunes des prisons, sans les inconvénients de la prison.

L’auteur étudie une expérience née de la réforme mise en place par le directeur de l’Administration pénitentiaire, Paul Amor, au lendemain de la seconde guerre mondiale. Les prisons-écoles, créées pour les jeunes condamnés de 18 à 28 ans, sont des établissements carcéraux où l’apprentissage professionnel et l’instruction scolaire sont le socle du projet. Elise Yvorel montre comment la réalité du quotidien dans ces établissements se heurte à la théorie d’une « peine éducative » impossible à mettre en œuvre. Recevant finalement un certain contingent de mineurs pénaux et incapables d’offrir une formation et une instruction à tous les détenus qu’ils détiennent, ces établissements carcéraux sont un échec supplémentaire d’une utopie, celle de créer pour les plus jeunes des prisons, sans les inconvénients de la prison.