Source : Beech, Fischer & Thornton (2003) « Risk Assessment of Sex Offenders », in Professional Psychology: Research and Practice 2003, Vol. 34, No. 4, 339 –352

Source : Beech, Fischer & Thornton (2003) « Risk Assessment of Sex Offenders », in Professional Psychology: Research and Practice 2003, Vol. 34, No. 4, 339 –352

Analyse fonctionnelle

Toute évaluation d’un délinquant sexuel doit inclure une analyse fonctionnelle détaillée afin de déterminer les motivations sous-jacentes et le comportement du délinquant et les fonctions du comportement délinquant. L’analyse fonctionnelle consiste généralement à l’obtention d’informations détaillées sur les antécédents, les comportements et les conséquences de la délinquance (le modèle ABC).

Ces informations doivent inclure les comportements réels, ainsi que les pensées et les émotions qui les accompagnent. Malheureusement, cette tâche n’est pas toujours d’une tâche facile avec les délinquants sexuels car ils sont souvent dans un certain degré de déni des aspects de l’infraction et ne sont donc pas prêts à dire toute la vérité sur les informations que l’évaluateur doit obtenir.

En effet, même les délinquants qui sont ouverts sur le niveau de leurs comportements délictueux sont souvent réticents à révéler leurs pensées et leurs sentiments concernant leurs infractions. Fournir un cadre pour comprendre le processus de délinquance peut être utile pour obtenir les informations nécessaires à l’analyse fonctionnelle. Actuellement, le cadre le plus utile est probablement ce que l’on appelle une « chaîne de décision (Ward, Louden, Hudson, & Marshall, 1995). Ce modèle a eu tendance à supplanter les cadres antérieurs tels que celui de Finkelhor (1984) ou le cycle de l’infraction de Wolf (1984). Une chaîne de décision est une séquence de choix menant à une infraction. Chaque choix est caractérisé par la situation dans laquelle il s’est produit, les pensées qui ont donné un sens à la situation et y ont répondu, ainsi que des émotions et des actions qui ont découlé de ces pensées. Ainsi, dans toute analyse des comportements infractionnels, il est important de prendre en compte la diversité des comportements infractionnels et de s’adapter aux individus dont les croyances fermement ancrées quant à la légitimité des contacts sexuels avec des enfants ou des relations sexuelles forcées avec des adultes les amènent à éprouver des émotions positives au cours du processus d’infraction. Les chaînes de décision ont l’avantage de représenter avec la même facilité les infractions qui découlent d’états émotionnels négatifs et de mauvaises stratégies d’adaptation (comme dans le cycle décrit par Wolf) et les infractions qui n’impliquent pas ces états émotionnels négatifs. (Eldridge, 1998 ; Laws, 1999 ; Ward & Hudson, 1996).

Ward et Hudson (1998) suggèrent qu’il est possible de de classer les délinquants selon l’une des quatre voies différentes qui mènent à la délinquance. Ces groupes sont définis par l’objectif individuel du délinquant à l’égard de la sexualité déviante (c.-à-d. l’évitement ou l’approche) et le choix des stratégies conçues pour atteindre cet objectif (c’est-à-dire actives ou passives).

Le délinquant ayant un objectif d’évitement est décrit comme ayant un engagement à la retenue, puisque l’objectif global est l’évitement. Cependant, les déficiences en matière d’autorégulation (sous-régulation) ou des stratégies inappropriées (mauvaise régulation) – entraînent un échec par rapport à l’objectif. Par conséquent, les états affectifs négatifs et la planification secrète caractérisent la voie de l’évitement. Ce type de cheminement est similaire à la description que Wolf (1984) fait du processus de l’infraction. Pour le délinquant ayant un but d’approche, les états affectifs positifs, la planification explicite et la présence de distorsions cognitives à l’égard des victimes et du comportement délinquant caractérisent le processus menant à l’infraction.

Ward et Hudson (1998) ont ensuite divisé les voies d’approche et d’évitement en deux catégories : active et passive. Le délinquant d’approche qui est actif, cherche des occasions de commettre des délits et met activement en place la situation dans laquelle il va commettre ses délits. Le délinquant d’approche passif, en revanche, bien que motivé pour commettre des délits, ne le fait que lorsque l’occasion se présente.

Le délinquant évitant qui choisit la voie active s’efforce d’éviter de commettre un délit, alors que le délinquant passif préférerait ne pas commettre de délit mais ne fait rien pour s’en empêcher.

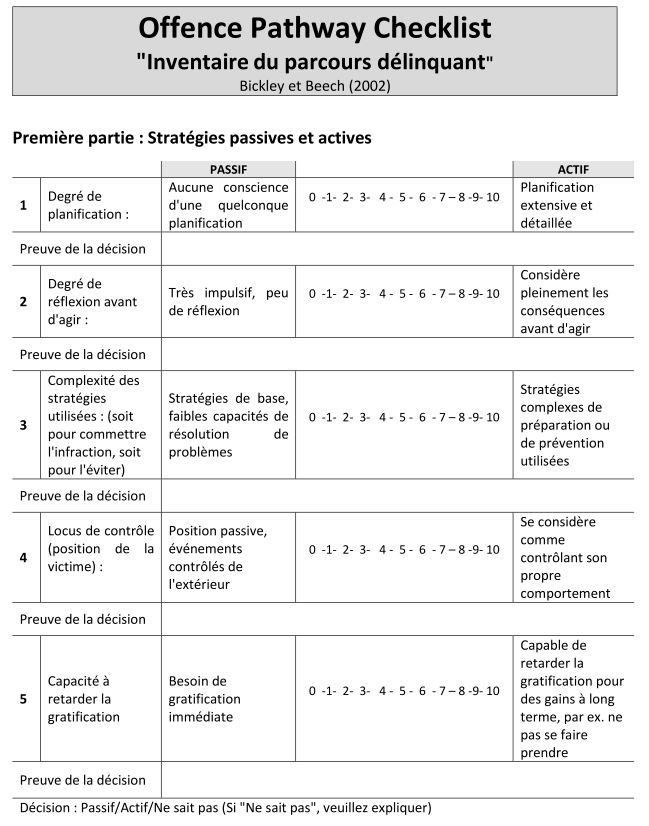

L’évaluation des stratégies d’approche/évitement et actives/passives peut s’inspirer en partie de la liste de contrôle élaborée par Bickley et Beech (2002). Pour l’instant, cette liste de contrôle est assez succincte, mais elle peut au moins servir de guide pour l’analyse des délits.

Laisser un commentaire

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.