| R |

Danger Assessment (DA) |

Aide à déterminer le risque de meurtre d’une femme par son partenaire. Nécessite une formation pour le score pondéré. Disponible en plusieurs langues. Basé sur le rapport de la victime. |

Formation en ligne (payante possible) |

Gratuit (copyright détenu par l’auteur) |

DANGER ASSESSMENT-5 (DA-5)_FR |

| R |

Domestic Violence Inventory (DVI) |

Outil pour évaluer les auteurs de violences conjugales (155 items, 30 min). Mesure : Véracité, Violence, Contrôle, Alcool, Drogues, Gestion du stress. |

Aucune formation |

Payant (en ligne) |

https://www.domestic-violence-inventory.com/dvi.html |

| R |

Domestic Violence Screening Instrument (DVSI/DVSI-R) |

Questions sur les antécédents criminels (violences, violations d’ordonnances). Facteurs : emploi, séparation récente, présence d’enfants. Approche statistique (sans jugement clinique). |

Aucune formation |

Sous copyright (autorisation requise) |

Contact : Joseph.DiTunno@iaud.et.gov

Domestic-Violence-Screening-Inventory-Revised-DVSI-R.pdf |

| R |

Idaho Risk Assessment of Dangerousness (IRAD) |

Identifie les risques futurs et indices de létalité. 7 domaines : antécédents, menaces de mort/suicide, séparation, comportement contrôlant, contact policier, abus d’alcool/drogues. |

Aucune formation |

Gratuit (en ligne) |

Idaho domestic fact sheet_FR

Idaho domestic violence supplement_FR

262RiskAssessme_00000002800.pdf

ICA-23.002-IRAD-Card-Rev-2023.pdf

Risk-Assessment-Interactive-Form.pdf |

| R |

Ontario Domestic Assault Risk Assessment (ODARA) |

Outil actuariel (13 facteurs) : menaces, isolement de la victime, antécédents violents, enfants en commun, violences pendant la grossesse, etc. |

Formation en ligne (payante possible) |

Gratuit (autorisation requise) |

ODARA_feuille_cotation |

| R |

Spousal Assault Risk Appraisal Guide (SARA) |

Checklist pour évaluer les facteurs de risque chez les auteurs de violences familiales. Sources multiples. |

Formation disponible (payante possible) |

Payant (en ligne) |

COTATION SARA |

| S |

Global Appraisal of Individual Needs (GAIN-I) |

Évaluation biopsychosociale complète (diagnostic, traitement). Axé sur l’abus de substances (AXIS I). |

Formation requise |

Payant (varie) |

GAIN%20I%205.7.0%20full.pdf |

| S |

GAIN Short Screener (GAIN-SS) |

Dépistage rapide (5 min) des troubles de santé comportementale. |

Aucune formation |

Payant (varie) |

GAIN-SS%20Manual.pdf |

| S |

Substance Abuse Subtle Screening Inventory (SASSI) |

Détecte les troubles liés aux substances (items subtils et explicites). Échelles de validité/défensivité. |

Formation disponible |

Payant |

https://www.pearsonclinical.ca/ |

| S |

Adult Substance Use Survey (ASUS-R) |

Enquête d’auto-évaluation (alcool/drogues). Inclut santé mentale et non-conformité sociale/légale. |

Module de formation en ligne (payant) |

|

|

| S |

Addiction Severity Index (ASI) |

Entretien semi-structuré (7 domaines : médical, emploi, drogues, alcool, légal, familial, psychiatrique). |

Aucune |

Gratuit |

echelle_asi-annexe_2_des_recommandations.pdf |

| S |

Drug Abuse Screening Test (DAST) |

Dépiste les problèmes liés aux drogues (versions : DAST-10/20/28). Combinable avec l’AUDIT. |

Aucune |

Gratuit |

DAST-10-drug-abuse-screening-test.pdf |

| S |

Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) |

Identifie la consommation dangereuse d’alcool. Administration écrite/orale. |

Aucune |

Gratuit |

questionnaire-audit |

| S |

CAGE / CAGE-AID |

Dépistage ultra-bref de l’alcoolisme (CAGE) ou des drogues (CAGE-AID). |

Aucune |

Gratuit |

questionnaires-dautodepistage/consommation-problematique-cage-aid |

| S |

Michigan Alcohol Screening Test (MAST) |

Outil ancien (1971) pour identifier les buveurs dépendants. |

Aucune |

Gratuit |

depistage-des-problemes-dalcool |

| M |

Personality Inventory for DSM-5 (PID-5) |

Auto-évaluation des traits de personnalité (25 facettes : anhéronie, hostilité, impulsivité, etc.). |

Professionnel qualifié |

Gratuit |

APA_DSM5_The-Personality-Inventory-For-DSM-5-Full-Version-Adult.pdf |

| M |

PID-5 Brief Form (PID-5-BF) |

Version courte du PID-5 (5 domaines : affect négatif, détachement, etc.). |

Professionnel qualifié |

Gratuit |

APA_DSM5_The-Personality-Inventory-For-DSM-5-Brief-Form-Adult.pdf |

| C |

Millon Clinical Multiaxial Inventory (MCMI-IV) |

Évalue les difficultés émotionnelles/interpersonnelles (25 échelles). Aligné sur le DSM-5. |

Diplôme avancé + formation |

Payant |

https://onlinelibrary.wiley.com |

| C |

Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI-2) |

Test de personnalité pour diagnostiquer les troubles mentaux (567 items). |

Diplôme avancé + formation |

Payant |

https://www.pearsonclinical.fr |

| C |

DSM-5 Level 1 Cross-Cutting Symptom Measure |

Mesure transdiagnostique (23 questions, 13 domaines : dépression, anxiété, etc.). |

Professionnel qualifié |

Gratuit |

https://www.psychiatry.org |

| C |

Domestic Violence Risk Appraisal Guide (DVRAG) |

Échelle actuarielle (14 facteurs). Combinée au score PCL-R. |

Professionnel qualifié |

Gratuit (autorisation requise) |

Violences conjugales : un outil d’évaluation, la DVRAG |

| C |

Hare Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R) |

Évalue la psychopathie et risque de récidive (20 items). |

Diplôme avancé + formation |

Payant |

Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R) |

| C |

Hare PCL-Screening Version (PCL-SV) |

Version de dépistage du PCL-R (12 items). |

Diplôme avancé + formation |

Payant |

|

| C |

Personality Assessment Inventory (PAI) |

Test multifonction (22 échelles : dépression, anxiété, agression). |

Diplôme avancé + formation |

Payant |

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38461694/ |

| O |

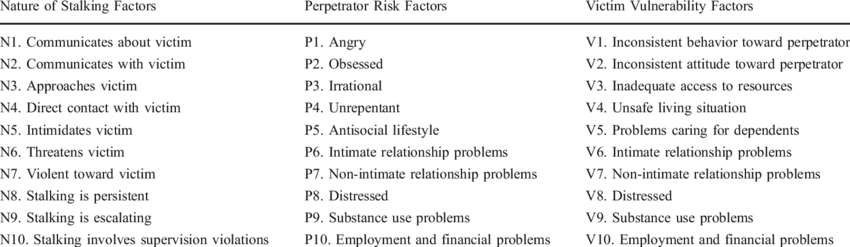

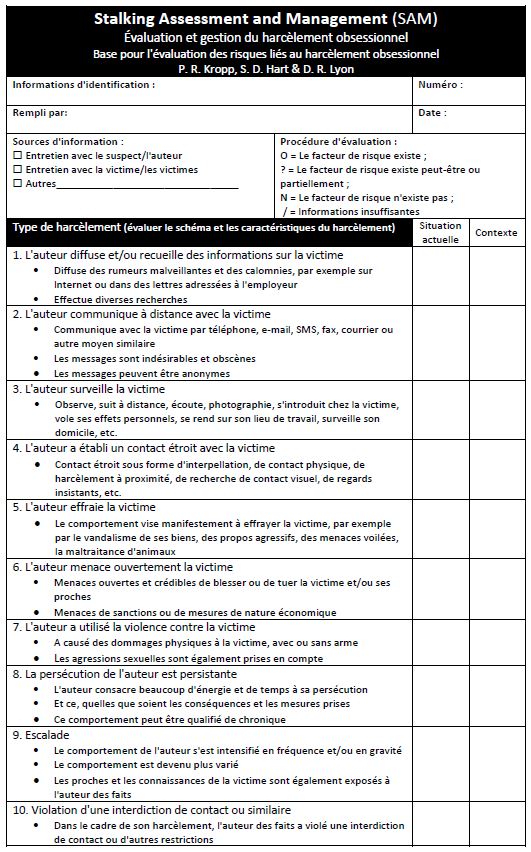

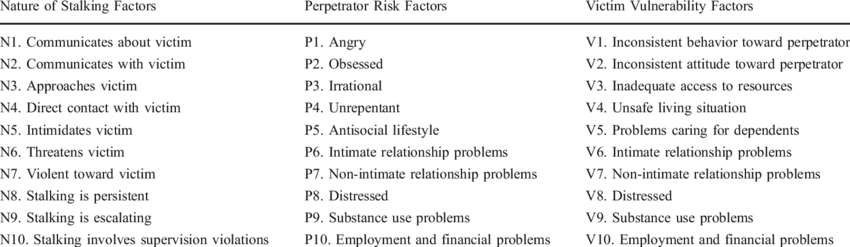

Stalking Assessment and Management (SAM) |

Évalue le harcèlement criminel (nature, facteurs de risque/vulnérabilité). |

Aucune formation |

Payant |

SAMkodschema.pdf

Stalking Assessment and Management_FR |

| O |

Violence Risk Appraisal Guide (VRAG) |

Mesure du risque de violence générale (12 items, inclut PCL-R). |

Professionnel qualifié |

Gratuit (autorisation requise) |

VRAG-R-scoring-sheet-1.pdf |

| O |

Buss-Perry Aggression Questionnaire (AGQ) |

Questionnaire sur 4 dimensions de l’agression (29 items). |

Aucune formation |

Gratuit |

Questionnaire d’Agression de Buss & Perry (1993) |

| O |

Experiences in Close Relationships (ECR-R) |

Évalue l’attachement adulte (36 items). |

Formation requise |

Gratuit |

Attachment-ExperienceinCloseRelationshipsRevised |

| O |

Level of Service Inventory-Revised™ (LSI-R) |

Prédit la récidive et succès en probation (54 items). |

Aucune formation |

Payant (varie) |

|

| O |

Inventory of Offender Risk, Needs, Strengths (IORNS) |

Mesure les risques statiques/dynamiques et forces (130 items). |

Diplôme/licence sanitaire |

Payant |

https://www.nzcer.org.nz |

| O |

Patient Health Questionnaire (PHQ) |

Dépistage des problèmes physiques, dépression, anxiété, troubles alimentaires. |

Aucune formation |

Gratuit |

PHQ9_French_for_France |

| O |

Intimate Justice Scale |

Détecte les abus psychologiques/physiques (15 items). |

Aucune formation |

Gratuit |

IJS – The Intimate Justice Scale

Intimate Justice Scale _FR |

| V |

Psychological Malreatment Toward Women Scale (PMTW) |

Mesure la maltraitance psychologique (58 items). |

Auto-évaluation par la victime |

Gratuit (autorisation requise) |

Psychological Maltreatment of Women Inventory (PMWI)_ Tolman_combined with instrument |

| V |

HITS |

Outil de dépistage (Hurt, Insult, Threaten, Scream). |

Auto-évaluation par la victime |

Gratuit |

HITS_eng |

| V |

Women’s Experiences with Battering (WEB) |

Mesure l’expérience des victimes (non les comportements de l’agresseur). |

Auto-administré ou en entretien |

Gratuit |

ÉCHELLE des EXPÉRIENCES DES FEMMES AVEC LA VIOLENCE CONJUGALE_FR

E.9-Relationship_Assessment_Tool_Instructions

scrn-pw-web.pdf |

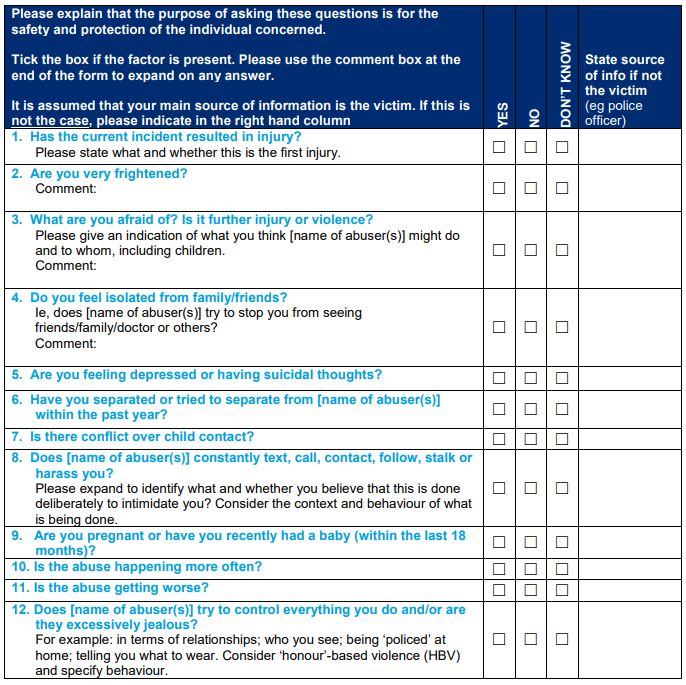

Dans le champ de la criminologie appliquée et de la protection des victimes, disposer d’outils fiables pour évaluer le risque est essentiel. L’un des instruments les plus utilisés dans le monde anglo-saxon est le DASH, acronyme de Domestic Abuse, Stalking and Honour-Based Violence. Développé au Royaume-Uni par Laura Richards, ancienne analyste comportementale à Scotland Yard, cet outil s’est imposé comme une référence dans l’évaluation du risque de violence domestique, de harcèlement criminel et de violences liées à l’honneur.

Dans le champ de la criminologie appliquée et de la protection des victimes, disposer d’outils fiables pour évaluer le risque est essentiel. L’un des instruments les plus utilisés dans le monde anglo-saxon est le DASH, acronyme de Domestic Abuse, Stalking and Honour-Based Violence. Développé au Royaume-Uni par Laura Richards, ancienne analyste comportementale à Scotland Yard, cet outil s’est imposé comme une référence dans l’évaluation du risque de violence domestique, de harcèlement criminel et de violences liées à l’honneur.

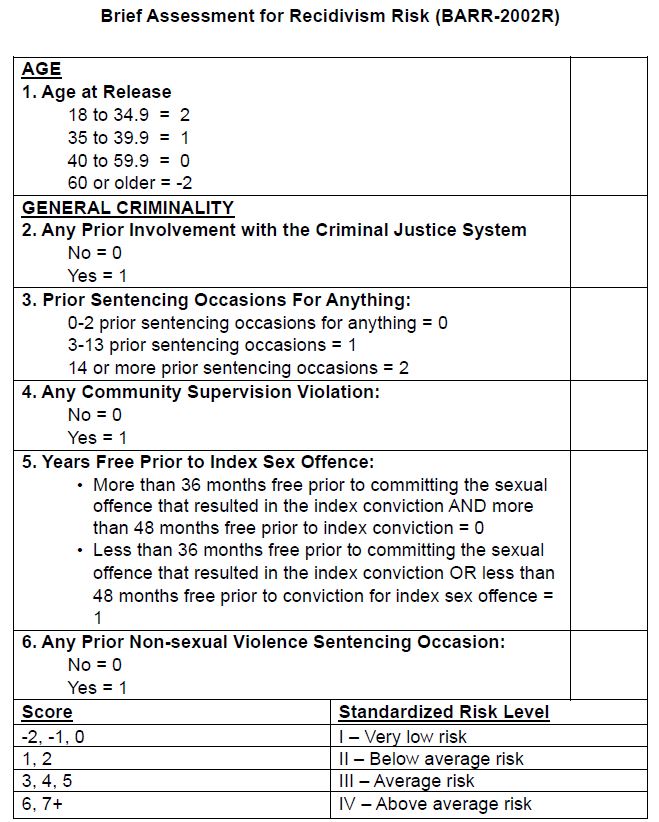

La criminologie s’intéresse de près à la prédiction de la récidive, surtout chez les délinquants sexuels. Pourquoi ? Parce qu’une évaluation précise du risque permet de mieux protéger la société, d’adapter les peines et de cibler les interventions thérapeutiques. Mais *comment* prédire ce risque avec rigueur ? Une méta-analyse majeure, réalisée par le chercheur R. Karl Hanson et publiée en 2007, apporte des réponses éclairantes.

La criminologie s’intéresse de près à la prédiction de la récidive, surtout chez les délinquants sexuels. Pourquoi ? Parce qu’une évaluation précise du risque permet de mieux protéger la société, d’adapter les peines et de cibler les interventions thérapeutiques. Mais *comment* prédire ce risque avec rigueur ? Une méta-analyse majeure, réalisée par le chercheur R. Karl Hanson et publiée en 2007, apporte des réponses éclairantes.