L’Union européenne vient de publier le manuel « Engage » à destination des professionnels de première ligne pour repérer et inciter les hommes auteurs de violences conjugales à se faire aider.

L’Union européenne vient de publier le manuel « Engage » à destination des professionnels de première ligne pour repérer et inciter les hommes auteurs de violences conjugales à se faire aider. En Europe, plus d’une femme sur cinq a subi des violences physiques ou sexuelles de la part de leur compagnon ou ex-compagnon et 43% ont subi des violences psychologiques. En réaction, l’Union européenne vient de publier un manuel à destination des “professionnels de première ligne” pour repérer, prendre en charge et inciter ces auteurs à se faire aider. D’après les chiffres de la HAS, les médecins généralistes sont les premiers concernés puisque 3 à 4 femmes sur 10 présentes dans les salles d’attente seraient victimes de violences conjugales et 1 victime sur 5 a consulté en premier lieu un médecin suite à un incident

S’il ne s’agit en aucun cas de prendre en charge les auteurs de violences et d’identifier le processus qui a conduit aux violences, le manuel insiste toutefois sur plusieurs impératifs : repérer des signes indiquant des violences conjugales dans un discours, aborder le problème de manière directe, encourager et motiver l’auteur à suivre un programme spécialisé mais aussi ; fournir les informations et coordonnées de programmes disponibles.

Engage: un manuel à destination des “professionnels de première ligne”

Si le lien est brisé: Manuel Engage

Le manuel a également pour vocation de casser les idées préconçues. Contrairement à ce qu’on pourrait croire, la violence “ne s’explique pas par le fait que l’agresseur cesse de se maîtriser. La plupart du temps, il s’agit au contraire d’un choix qu’il fait dans le but de contrôler sa compagne ou ex”, précise le guide. Six “tactiques” sont généralement employées pour cela : domination, humiliation, isolement, menaces, intimidation, déni et culpabilisation.

Repérer chez un homme les signes de violences conjugales

Repérer chez un homme les signes de violences conjugales

Le manuel propose trois manières de fonctionner pour repérer un homme auteur de violences conjugales : un questionnement systématique appliqué à tous, un repérage basé sur des indices ou à partir d’informations d’un tiers. Dans le cas du questionnaire, il est préconisé d’insister sur la notion “systématique” afin d’éviter les suspicions qui pourraient mettre les victimes en danger. A charge ensuite au médecin d’établir si l’information doit rester confidentielle dans un souci de protection des victimes ou si elle peut être rendue publique, dans le cas par exemple où l’auteur sait que les faits sont connus.

Le manuel fournit également une liste d’indices permettant de mieux les repérer. D’abord par rapport au discours de l’homme :

- si sa vision des relations de couple traduit en réalité des violences (physique, sexuelle, affective, économique, sociale)

- la jalousie ou une envie de “contrôler” sa compagne

- des opinions sexistes ou misogynes envers les femmes en général

- des déclarations d’énervement, des insultes

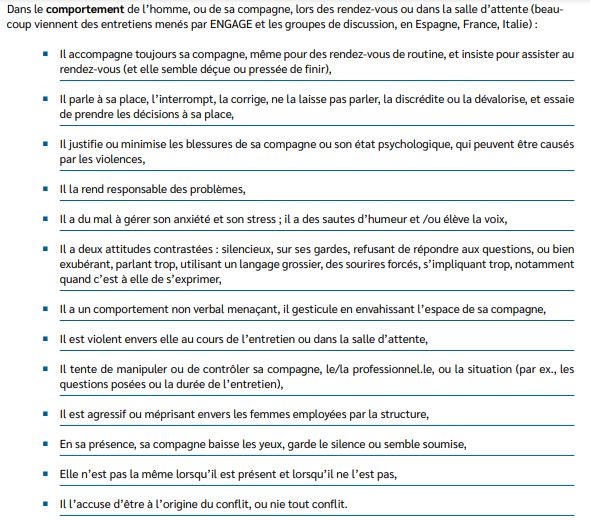

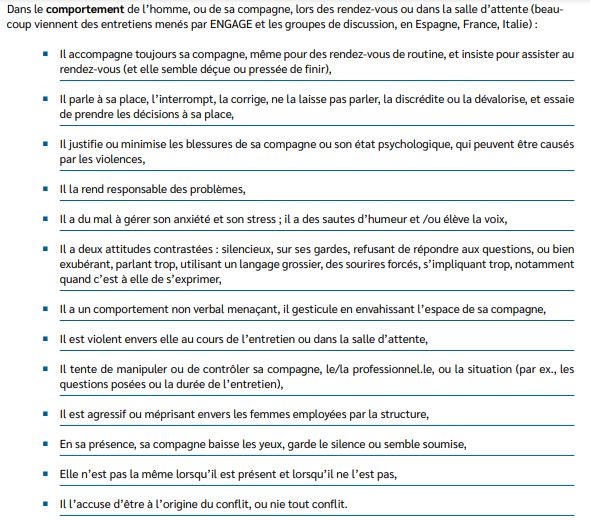

Mais aussi et surtout, il liste une série d’indices dans le comportement qui peuvent être repérés lors de la consultation :

Aborder avec l’homme la question des violences conjugales

Aborder avec l’homme la question des violences conjugales

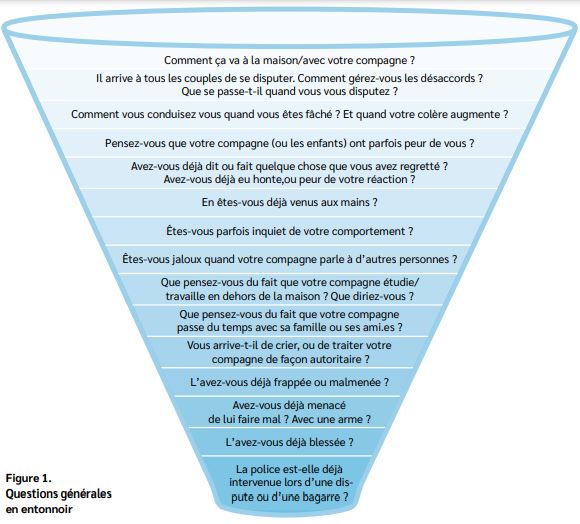

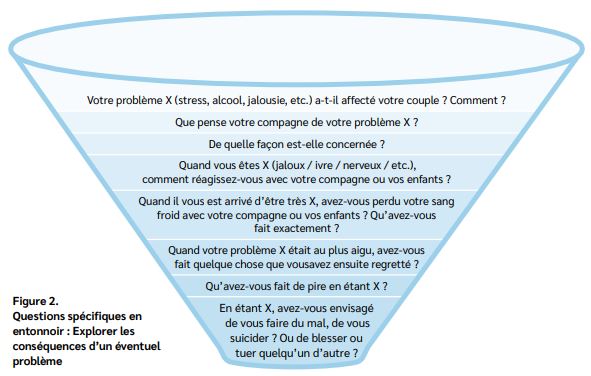

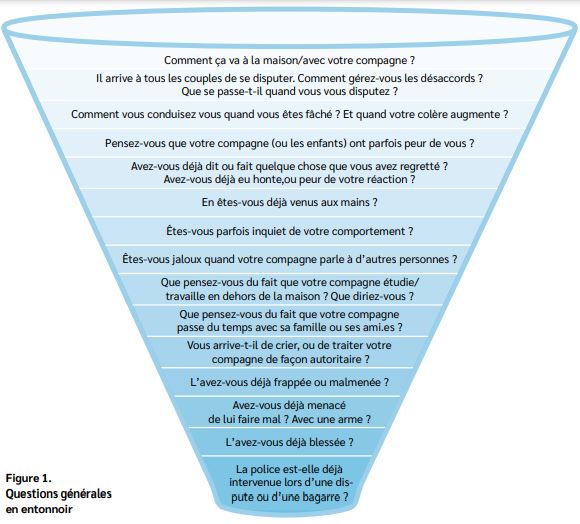

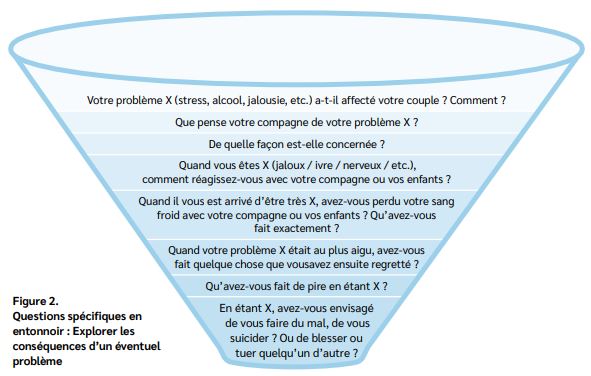

Pour aborder avec l’auteur, les violences et la situation, le manuel préconise…

de passer de questions générales ouvertes à des questions plus spécifiques et plus concrètes quant au recours possible à la violence. En voici une illustration :

Comment agir concrètement ? Le médecin ou professionnel peut par exemple…

accepter les minimisations le temps de l’échange, ou examiner le point de vue d’un proche pour faire prendre conscience à l’auteur les conséquences de leur violence sur autrui. Le manuel conseille également de conserver des notes détaillées des échanges qui pourront être utiles pour des échanges avec d’autres services ou en cas de procédure juridique.

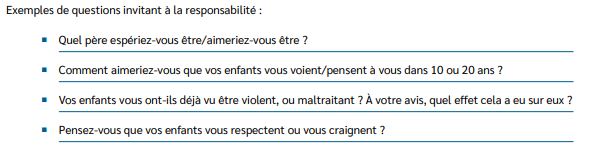

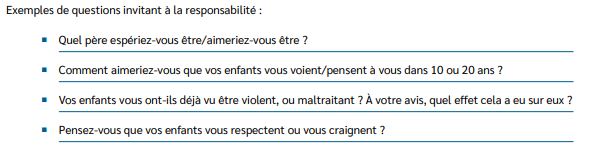

Motiver les auteurs de violence à se faire aider

Les professionnels de santé peuvent se retrouver confrontés à un refus ou une opposition nette de la part des auteurs de violences conjugales à se faire aider. Le manuel conseille de ne pas les mettre “face à la leur mauvais comportement”, mais d’essayer de “renforcer leurs propres valeurs et leurs propres raisons de changer”. L’objectif est donc de responsabiliser l’homme et ne pas hésiter à lui expliquer que beaucoup d’autres hommes ont déjà été aidés par des centres spécialisés.

Guider vers un programme pour les auteurs de violences

Le médecin peut guider l’homme auteur de violences syndicales vers un programme spécialisé. S’il n’existe pas de programme à proximité, une prise en charge individuelle peut être envisagée. Le manuel invite les professionnels à établir un protocole destiné aux auteurs afin de pouvoir les contacter et leur donner le plus de détails possibles. Les professionnels doivent aussi informer l’homme de la raison pour laquelle il est adressé à ce programme.

Dilemmes professionnels et légaux

Quand faut-il signaler aux autorités une situation à risque pour la sécurité ou le bien de la femme et/ou des enfants ? En quoi le rôle du professionnel peut-il être impacté par les obligations légales ? Et comment faire, dans ce cas, pour maintenir le lien avec l’homme ?

Le manuel insiste sur…

la nécessité de prendre en compte trois critères : l’aspect professionnel (les règles qui encadrent le comportement professionnel afin de protéger le bien-être et les droits de l’usager), l’aspect personnel (faisceau de principes et de jugements devant une situation donnée) et l’aspect légal (les violences étant des délits, elles doivent dans certains cas être signalées aux autorités compétentes). Les médecins doivent aussi se préserver de ces situations qui peuvent les atteindre personnellement, en essayant de travailler le plus possible en équipe, conserver des activités extérieures et faire des pauses.

Conséquences médicales

Les femmes victimes de violences conjugales sont deux fois plus sujettes à la dépression, deux fois plus susceptibles d’être dépendantes à l’alcool, ont 1,5 fois plus de risque d’être contaminées par le HIV, la syphilis, les chlamydias ou les gonorrhées.

Chez les enfants, assister à des scènes peut entraîner de la crainte et de l’anxiété, de la honte, des troubles du sommeil et même une dépression. Physiquement, ces enfants peuvent présenter des maux de ventre ou des maux de tête ainsi qu’une perte de concentration.

Source : le contenu de ce manuel se fonde sur une recension d’articles et d’ouvrages spécialisés, ainsi que la collaboration de professionnel.les de première ligne, d’auteurs de violences et d’expert.es travaillant avec des auteurs, ayant accepté de participer à des discussions de groupe, ou à des entretiens. Ces derniers ont été conduits dans trois pays européens (Espagne, France, Italie).

Voir sur: https://www.egora.fr

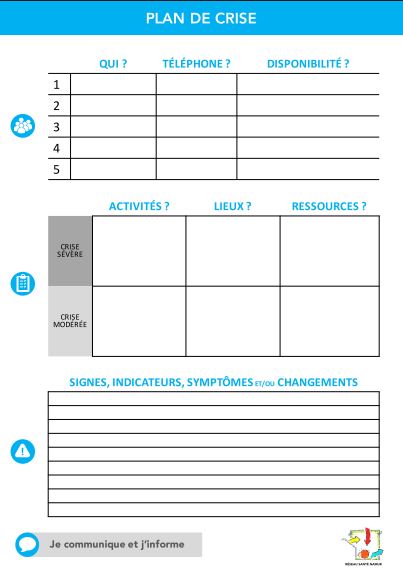

Le plan de crise conjoint (PCC) vise à identifier les signes avant‑coureurs et les facteurs déclencheurs d’une crise.

Le plan de crise conjoint (PCC) vise à identifier les signes avant‑coureurs et les facteurs déclencheurs d’une crise.

Le numérique pénètre nos sociétés et modifie nos modes de fonctionnement, le système judiciaire n’y échappe pas, « Esprit de justice » aborde ce soir ces différents enjeux.

Le numérique pénètre nos sociétés et modifie nos modes de fonctionnement, le système judiciaire n’y échappe pas, « Esprit de justice » aborde ce soir ces différents enjeux.