Les Multi-level Guidelines (MLG) de Hart et Cook, développés par Alana N. Cook, Stephen D. Hart et Randall Kropp, sont un outil d’évaluation des risques de violence de groupe (GBV), un concept défini comme des blessures physiques intentionnelles et non consensuelles perpétrées par des individus influencés par un groupe auquel ils appartiennent ou sont affiliés. Cela inclut des formes comme le terrorisme, la violence de gang, le crime organisé et même les acteurs isolés s’identifiant à un groupe.

Les Multi-level Guidelines (MLG) de Hart et Cook, développés par Alana N. Cook, Stephen D. Hart et Randall Kropp, sont un outil d’évaluation des risques de violence de groupe (GBV), un concept défini comme des blessures physiques intentionnelles et non consensuelles perpétrées par des individus influencés par un groupe auquel ils appartiennent ou sont affiliés. Cela inclut des formes comme le terrorisme, la violence de gang, le crime organisé et même les acteurs isolés s’identifiant à un groupe.Les auteurs recommandent d’utiliser le MLG en conjonction avec d’autres outils pertinents d’évaluation du risque pour évaluer les personnes connues pour avoir commis ou soupçonnées d’avoir commis des actes de violence de groupes terroristes, ainsi que les personnes susceptibles d’être exposées à un risque de violence d’un groupe terroriste. Le MLG peut également être utilisé pour analyser dans quelle mesure la violence terroriste perpétrée par une personne doit être considérée comme étant le fait d’un groupe ou d’un individu (acteur isolé).

La structure du MLG s’inspire directement de celle des lignes directrices du Jugement Professinnel Structuré (JPS) couramment utilisées, et en particulier de la troisième version du Historical-Clinical-Risk Management-20 (HCR-20 V3 ; Douglas, Hart, Webster, & Belfrage, 2013). La procédure d’administration du MLG comprend sept étapes :

- les évaluateurs recueillent des informations pertinentes sur le cas (étape 1) ;

- examinent la présence et la pertinence de 16 facteurs de risque de base, ainsi que tout facteur de risque spécifique au cas (étapes 2 et 3) ;

- élaborent une formulation intégrative du risque de terrorisme sur la base des facteurs de risque présents et pertinents (étape 4) ;

- élaborent des scénarios de terrorisme futur sur la base de la formulation, ainsi que des plans de gestion basés sur ces scénarios (étapes 5 et 6) ;

- et communiquent diverses opinions conclusives sur la nature des risques posés par la personne (étape 7).

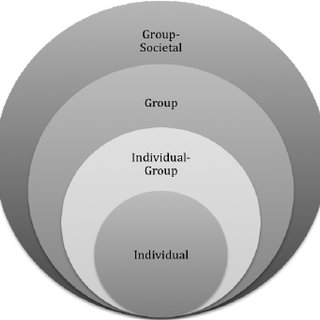

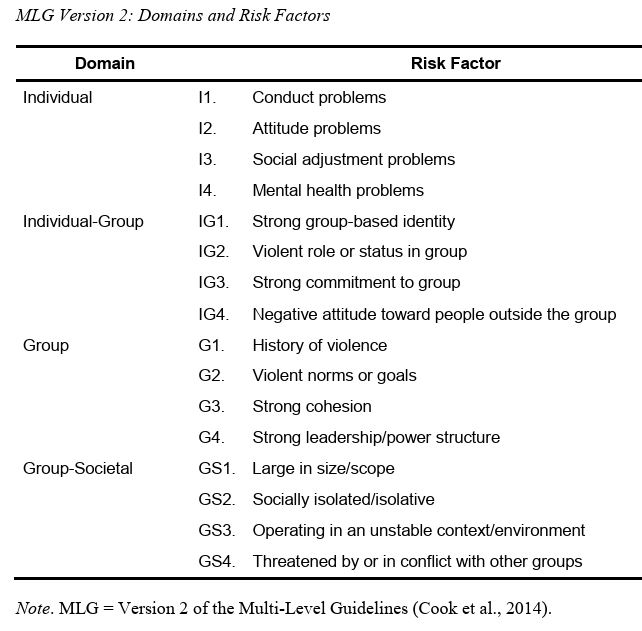

Les 16 facteurs de risque de base de la deuxième version du MLG (la première version en comptait 20) reflètent quatre niveaux conceptuels ou domaines de la dynamique : individu, individu dans le groupe, groupe et groupe dans la société.

Le domaine individuel comprend des facteurs pertinents pour les personnes en tant qu’individus, indépendamment des groupes auxquels elles appartiennent ou sont affiliées (par exemple, les problèmes de santé mentale). Ces facteurs ont été modelés directement sur ceux du HCR-20 V3 ; en effet, le manuel du MLG permet aux évaluateurs d’utiliser les facteurs de risque du HCR-20 V3 pour remplacer les facteurs du domaine Individuel du MLG.

Le domaine Individuel-Groupe comprend les facteurs relatifs aux identités, aux attitudes et aux rôles des personnes vis-à-vis des groupes (par exemple, l’identité basée sur le groupe).

Le domaine du groupe comprend les facteurs liés aux processus et aux structures du groupe, indépendamment de la personne (par exemple, les normes du groupe).

Enfin, le domaine groupe-société comprend les facteurs liés au contexte social plus large dans lequel le groupe existe et fonctionne (par exemple, les conflits intergroupes).

|

Domaine

|

Description

|

Exemples de facteurs

|

|---|---|---|

|

Individuel

|

Facteurs liés à l’individu lui-même

|

Antécédents de violence, troubles mentaux

|

|

Individuel-groupe

|

Interaction entre l’individu et le groupe

|

Engagement idéologique, rôle dans le groupe

|

|

Groupe

|

Caractéristiques internes du groupe

|

Structure hiérarchique, objectifs violents

|

|

Groupe-sociétal

|

Relation du groupe avec la société

|

Soutien communautaire, impact sociétal

|

La présence de chaque facteur de risque est évaluée sur une échelle de trois points (N = aucune preuve de la présence du facteur de risque, P = preuve possible ou partielle de la présence du facteur de risque, O = preuve de la présence certaine du facteur de risque).

L’évaluation de la pertinence (c’est-à-dire de la pertinence fonctionnelle par rapport à la perpétration d’actes de violence) se fait également sur une échelle de trois points (faible, modérée ou élevée).

Les évaluations de la pertinence (c’est-à-dire de la pertinence fonctionnelle par rapport à la perpétration d’actes de violence) sont également effectuées sur une échelle de trois points (faible, modérée ou élevée).

Les opinions conclusives formulées sont les suivantes :

- Violence future, également connue sous le nom de priorité des cas, reflétant la probabilité globale que la personne commette des violences en groupe à l’avenir ;

- Préjudice physique grave, reflétant le risque que toute violence en groupe commise par la personne à l’avenir entraîne des blessures mortelles ou mettant sa vie en danger ;

- et Violence imminente, reflétant le risque que la personne commette des violences en groupe dans un avenir proche.

Chaque facteur est évalué pour sa présence (Oui, Partiel, Non) et sa pertinence (Faible, Moyenne, Haute). Contrairement à certains outils, les MLG n’incluent pas de facteurs protecteurs spécifiques, mais les évaluateurs sont encouragés à inclure des facteurs protecteurs individualisés.

Les 20 facteurs de risque du MLG V1 (source):

| DOMAINES | FACTEURS DE RISQUE |

| Domaine individuel

|

I1. Comportement violent |

| I2. Escalade dans le comportement violent | |

| I3. Comportement criminel non violent | |

| I4. Problèmes résultant de la victimisation | |

| I5. Problèmes de santé mentale | |

| I6. Manque d’intégration pro-sociale | |

| Domaine individuel et collectif

|

IG1. Identité de groupe |

| IG2. Rôle ou statut violent dans le groupe | |

| IG3. Engagement envers le groupe | |

| IG4. Attitudes négatives à l’égard de l’extérieur du groupe | |

| Domaine du groupe

|

G1. Violence au sein du groupe |

| G2. Escalade de la violence de groupe | |

| G3. Normes de groupe violentes | |

| G4. Cohésion du groupe | |

| G5. Leadership violent fort | |

| G6. Groupe isolé | |

| Domaine du groupe et de la société

|

GS1. Menace intergroupe |

| GS2. Injustice perçue | |

| GS3. Statut social extrême du groupe | |

| GS4. Instabilité sociale |

| Domaine | Facteur de risque |

| Individuel | I1 Problèmes de conduite (ATCD de violences) |

| I2 Problèmes d’attitude (mode de pensée antisocial) | |

| I3 Problèmes d’adaptation sociale | |

| I4 Problèmes de santé mentale | |

| Individuel-Groupe | IG1 Forte identité de groupe |

| IG2 Rôle ou statut violent dans le groupe | |

| IG3 Engagement fort envers le groupe | |

| IG4 Attitude négative envers les personnes extérieures au groupe | |

| Groupe | G1 Antécédents de violence |

| G2 Normes ou objectifs violents | |

| G3 Forte cohésion | |

| G4 Forte structure de leadership/pouvoir | |

| Groupe-Société | GS1 Grande taille/ forte portée |

| GS2 Isolation sociale | |

| GS3 Opère dans un contexte/environnement instable | |

| GS4 Menacé par d’autres groupes ou en conflit avec eux |

Ces facteurs sont basés sur un modèle écologique de la violence de groupe, prenant en compte les interactions entre l’individu, le groupe et la société. Les facteurs du domaine individuel, par exemple, sont modélisés d’après les facteurs de l’outil HCR-20 V3, tandis que les domaines groupe et groupe-sociétal incluent des éléments comme la structure hiérarchique ou l’impact sociétal, qui reflètent des dynamiques plus larges.

Ces facteurs sont basés sur un modèle écologique de la violence de groupe, prenant en compte les interactions entre l’individu, le groupe et la société. Les facteurs du domaine individuel, par exemple, sont modélisés d’après les facteurs de l’outil HCR-20 V3, tandis que les domaines groupe et groupe-sociétal incluent des éléments comme la structure hiérarchique ou l’impact sociétal, qui reflètent des dynamiques plus larges.L’évaluation aboutit à une formulation qui communique les opinions sur trois aspects :

- la probabilité de violence future,

- le risque de causer des dommages physiques graves

- et l’imminence de la violence.

Né dans la banlieue de Caen, David a commencé à voler à quatorze ans.

Né dans la banlieue de Caen, David a commencé à voler à quatorze ans.

Le crime de masse résulte d’une inversion monstrueuse de la légalité : la souveraineté non seulement ne protège plus mais devient meurtrière, massacrant une partie de son peuple, le tiers de justice se fait partisan voire bourreau lui-même. Comment s’en relever ?

Le crime de masse résulte d’une inversion monstrueuse de la légalité : la souveraineté non seulement ne protège plus mais devient meurtrière, massacrant une partie de son peuple, le tiers de justice se fait partisan voire bourreau lui-même. Comment s’en relever ? Lorsque le crime est organisé, chaque acte risque de perdre sa transgressive. Il risque d’être perçu comme produisant paradoxalement un certain ordre répondant à une légalité para-politique, un « sotogoverno » qui brouille toute référence à la justice.

Lorsque le crime est organisé, chaque acte risque de perdre sa transgressive. Il risque d’être perçu comme produisant paradoxalement un certain ordre répondant à une légalité para-politique, un « sotogoverno » qui brouille toute référence à la justice. Que se passe-t-il dans la tête d’un criminel ? Tentative d’explication avec Michel Dubec, psychiatre et psychanalyste, devenu expert auprès des tribunaux. Pendant un quart de siècle, il a côtoyé les pires meurtriers, de Carlos à Guy Georges…

Que se passe-t-il dans la tête d’un criminel ? Tentative d’explication avec Michel Dubec, psychiatre et psychanalyste, devenu expert auprès des tribunaux. Pendant un quart de siècle, il a côtoyé les pires meurtriers, de Carlos à Guy Georges…

Il fait parler de lui vingt ans après un engagement qu’il regrette.

Il fait parler de lui vingt ans après un engagement qu’il regrette.