FEDERAL PROBATION JOURNAL (Vol 85, n°3, decembre 2021) Faciliter la conversation pour les agents de probation : Utiliser l’entretien motivationnel pour discuter des idéations suicidaires et tentatives de suicide des clients

A propos des auteurs:

Geoff Twitchell est un psychologue clinicien agréé (California Board of Psychology 2000) qui a suivi une formation avancée en matière de toxicomanie et de traitement des troubles concomitants. Sa carrière dans le domaine de la toxicomanie a débuté il y a plus de 20 ans, lorsqu’il a travaillé avec le Dr Marc Schuckit (étude longitudinale de l’UCSD sur les facteurs de risque de l’alcoolisme). Le Dr Twitchell a ensuite publié ses travaux de doctorat de l’Université de l’État du Michigan sur les fondements biologiques de l’alcoolisme et la dysrégulation comportementale et affective qui y est associée.

Geoff Twitchell est un psychologue clinicien agréé (California Board of Psychology 2000) qui a suivi une formation avancée en matière de toxicomanie et de traitement des troubles concomitants. Sa carrière dans le domaine de la toxicomanie a débuté il y a plus de 20 ans, lorsqu’il a travaillé avec le Dr Marc Schuckit (étude longitudinale de l’UCSD sur les facteurs de risque de l’alcoolisme). Le Dr Twitchell a ensuite publié ses travaux de doctorat de l’Université de l’État du Michigan sur les fondements biologiques de l’alcoolisme et la dysrégulation comportementale et affective qui y est associée.

En septembre 2013, le Dr Twitchell a pris ses fonctions de directeur des traitements pour le département de probation du comté de San Diego. À ce nouveau poste, il est chargé d’identifier, de mettre en œuvre et d’évaluer des traitements fondés sur des données probantes pour les adultes et les jeunes. Le Dr Twitchell assure la liaison clinique avec les tribunaux supérieurs pour mineurs et adultes, les prestataires de traitements communautaires, les services de santé comportementale, le département du shérif, le bureau du procureur et le bureau du défenseur public. Il copréside le comité de traitement des délinquants du comté, où son éducation et sa formation en matière d’évaluation clinique ont contribué à l’obtention de données valables et fiables sur la santé mentale, le risque de délinquance et la consommation de substances psychoactives, afin d’aider le processus judiciaire.

Melinda (Mindy) Hohman, Ph.D., MSW, est professeur et directrice de l’école de travail social de l’université d’État de San Diego. Elle donne des cours sur le traitement de la toxicomanie, la recherche, l’entretien motivationnel et la pratique du travail social. Elle a publié de nombreux articles sur l’entretien motivationnel, l’évaluation de la toxicomanie et les services de traitement, ainsi que sur les questions relatives aux femmes dans ce domaine. Elle est formatrice en entretien motivationnel (EM) depuis 1999, formant des travailleurs sociaux communautaires, des agents de protection de l’enfance, des agents de probation et des conseillers en toxicomanie dans le sud de la Californie et dans d’autres États. Elle est l’auteur du livre Motivational Interviewing in Social Work Practice. Le Dr Hohman donne chaque année un cours d’étude à l’étranger sur l’abus de substances et la réduction des risques, à Dublin, en Irlande.

Melinda (Mindy) Hohman, Ph.D., MSW, est professeur et directrice de l’école de travail social de l’université d’État de San Diego. Elle donne des cours sur le traitement de la toxicomanie, la recherche, l’entretien motivationnel et la pratique du travail social. Elle a publié de nombreux articles sur l’entretien motivationnel, l’évaluation de la toxicomanie et les services de traitement, ainsi que sur les questions relatives aux femmes dans ce domaine. Elle est formatrice en entretien motivationnel (EM) depuis 1999, formant des travailleurs sociaux communautaires, des agents de protection de l’enfance, des agents de probation et des conseillers en toxicomanie dans le sud de la Californie et dans d’autres États. Elle est l’auteur du livre Motivational Interviewing in Social Work Practice. Le Dr Hohman donne chaque année un cours d’étude à l’étranger sur l’abus de substances et la réduction des risques, à Dublin, en Irlande.

Extrait:

ENVIRON 4 357 000 ADULTES sont placés sous surveillance communautaire (milieu ouvert) aux États-Unis, la majorité d’entre eux (3 492 900) relevant des systèmes de probation des comtés (Oudekerk & Kaeble, 2021). Des études menées aux États-Unis et dans d’autres pays ont montré que les adultes en probation présentent un risque d’idées suicidaires, de tentatives ou de décès par suicide, selon le résultat étudié, trois à huit fois supérieur à celui de la population générale (Clark et al., 2013 ; Gunter et al., 2011 ; Sirdifield, Brooker, & Marples, 2020 ; Yu & Sung, 2015). Par exemple, Philips et ses collègues (2015) ont constaté un taux annuel de décès par suicide de 118 pour 100 000 chez les personnes sous surveillance communautaire, contre 13,6 pour 100 000 dans la population générale, âgée de 30 à 49 ans, et le taux était encore plus élevé chez les femmes sous surveillance de probation, à 146 pour 100 000 dans la même catégorie d’âge.

Les efforts actuels de réforme de la justice pénale confèrent aux agents de probation et de libération conditionnelle des responsabilités accrues. Ces réformes mettent notamment l’accent sur une alliance de travail avec les clients et sur l’utilisation de pratiques fondées sur des données probantes pour remplacer les stratégies plus traditionnelles utilisées en détention (Bogue, 2020 ; Bonta & Andrews, 2017 ; Clark, 2021 ; Gunter et al., 2011). Les agents de probation sont en mesure d’identifier les clients susceptibles de présenter un risque de suicide et de les orienter de manière appropriée, si nécessaire, à la fois dans le cadre du processus d’évaluation et au-delà, lors de la supervision de routine (Borrill, Cook et Beck, 2017 ; Mackenzie et al., 2018). Cependant, la discussion sur le suicide est souvent inconfortable tant pour les clients que pour les agents de probation. Les clients eux-mêmes peuvent être réticents à divulguer leurs pensées ou comportements suicidaires en raison de la stigmatisation, de la possibilité d’une réaction de soutien ou d’un traitement non désiré (Hom, Stanley, Podlogar, & Joiner, 2017 ; Mayer et al., 2020 ; Sheehan et al., 2019). Comme d’autres professionnels de l’aide, les agents de probation peuvent éviter de parler du suicide par crainte d’augmenter la probabilité qu’un suicide se produise, par anxiété quant à la façon de gérer une situation où un client révèle des idées ou des tentatives de suicide, par sentiment d’agir en dehors de leur champ d’expertise ou par manque de compétences pour savoir comment guider la discussion (Freedenthal, 2018 ; McCabe, Sterno, Priebe, Barnes, & Byng, 2017). Cet article explore les idées de suicide et les tentatives de suicide chez les clients des services de probation et de libération conditionnelle et discute des avantages potentiels de l’utilisation de l’entretien motivationnel (EM) comme méthode de communication pour fournir un cadre permettant d’aider les agents de probation à dépasser l’évitement du sujet, en particulier s’il émerge lors des visites de routine. Nous sommes conscients qu’il n’est pas du ressort des agents de probation de traiter les clients qui sont aux prises avec ces problèmes. Cependant, étant donné le taux élevé de comportements et d’idées suicidaires chez les clients, l’agent de probation peut, peut-être, être la première personne à reconnaître qu’une personne envisage de se suicider et à intervenir de manière à ce que cette personne soit orientée vers le prestataire de soins approprié. Pour illustrer la façon dont l’EM peut s’intégrer dans ce processus, nous présentons un exemple de vignette clinique et de dialogue.

(…)

Discussion

Le taux de tentatives de suicide et de décès est plus élevé dans la population pénale que dans la population générale (Yu & Sung, 2015). L’EM a déjà été introduit dans le travail de probation (Stinson & Clark, 2017) et fournit une méthode de communication lorsque les clients ont des pensées suicidaires ou ont tenté de se suicider. L’objectif d’une conversation EM entre un agent de probation et son client est de motiver le client à demander de l’aide, car la plupart des clients éprouvent une ambivalence entre le désir de vivre et le désir de mourir (Britton, 2015). La discussion sur les pensées suicidaires et/ou les tentatives de suicide est intimidante et délicate, mais ces conversations peuvent être extrêmement influentes pour orienter les clients dans une direction positive (Dazzi et al., 2014). Le personnel de probation peut s’inquiéter de la responsabilité (Viglione, 2019) ou croire qu’engager une telle conversation dépasse son champ de pratique. L’utilisation de l’EM par les CPIP peut également être inconfortable, en particulier pour ceux qui sont habitués à des méthodes de communication plus directives (Viglione, Rudes, & Taxman, 2017). Le modèle présenté fournit toutefois un guide pour l’utilisation de l’EM dans ces conversations difficiles. Même s’il ne rend pas toujours ces discussions » plus faciles « , il fournit un cadre pour insuffler de l’espoir ainsi que des options pour accéder à une aide plus professionnelle, ouvrant ainsi une nouvelle voie pour le personnel. Les CPIP doivent également connaître les ressources communautaires en matière de santé mentale. Le regroupement ou l’inclusion de professionnels de la santé mentale dans l’équipe de routine favorise une approche interprofessionnelle plus complète pour répondre aux besoins complexes de l’importante population placée sous surveillance communautaire.

Les CPIP peuvent être particulièrement attentifs à la mise en place et au maintien d’une structure pour leur travail avec les clients, ainsi qu’à l’approche de ces derniers dans l’esprit de l’EM. Cela permet de développer une relation de confiance ainsi qu’un sentiment de prévisibilité et de sécurité pour le client (Clark, 2021). Le maintien d’heures régulières de rendez-vous, d’un lieu de travail, de prestataires référencés et d’un CPIP assigné, dans la mesure du possible, crée également un sentiment de contrôle sur sa vie et un sentiment de connexion (Borrill, Cook, & Beck, 2017). Les rendez-vous manqués sur un lieu de travail, avec un prestataire de santé mentale ou lors d’un rendez-vous avec le CPIP peuvent être le signe d’une détresse émotionnelle et nécessiter un suivi. Le risque est toujours possible même si le client nie avoir des idées de suicide ou s’y préparer, en particulier dans le contexte de facteurs de stress psychosociaux (Nagdimon et al., 2021). Ces facteurs de stress peuvent être traités par une aide au logement, à l’emploi, aux questions financières, etc. (Yu et al., 2014).

La formation interprofessionnelle entre les prestataires de probation et de santé mentale pourrait inclure l’EM pour aider à améliorer les compétences d’engagement des CPIP lorsqu’ils cherchent à développer un changement de comportement avec les probationnaires et les libérés conditionnels. Elle peut aussi fournir simultanément le soutien nécessaire aux agents de probation pour répondre aux besoins de santé mentale, y compris les idées suicidaires et le risque de tentative de suicide, ce qui maximise la sécurité et la réussite de la réinsertion des probationnaires et des libérés conditionnels (Twitchell, Hohman, & Gaston, 2021). La formation doit également porter sur les attitudes personnelles des professionnels à l’égard des idées et des tentatives de suicide. La stigmatisation et la honte qui entourent le suicide sont répandues dans notre culture et étouffent souvent les voix de ceux qui ont besoin d’en parler (Mayer et al., 2020).

Article complet (FR): Faciliter la conversation pour les agents de probation _ Utiliser l’entretien motivationnel pour discuter des idéations suicidaires et tentatives de suicide des clients

Article original (ENG): https://www.uscourts.gov/sites/default/files/85_3_6_0.pdf

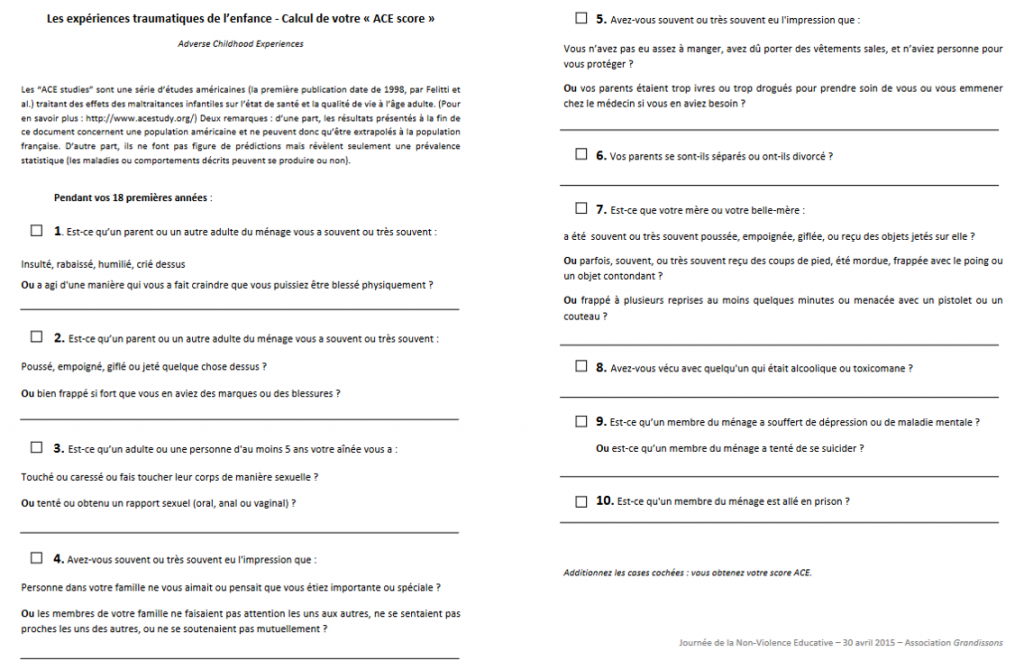

Pour évaluer le potentiel suicidaire, différentes échelles peuvent être utilisées (liste non exhaustive):

Pour évaluer le potentiel suicidaire, différentes échelles peuvent être utilisées (liste non exhaustive):

La théorie interpersonnelle du suicide, de Thomas Joiner, tente d’expliquer pourquoi les individus adoptent un comportement suicidaire et d’identifier les individus à risque. Développée par Thomas Joiner et exposée dans Why People Die By Suicide, cette théorie se compose de trois éléments qui, ensemble, conduisent à des tentatives de suicide. Selon la théorie, la présence simultanée d’un sentiment d’appartenance contrarié et d’un sentiment d’être un fardeau produit le désir de suicide. Bien que le désir de suicide soit nécessaire, il n’entraîne pas à lui seul la mort par suicide. Joiner affirme plutôt qu’il faut aussi avoir acquis la capacité (c’est-à-dire l’aptitude acquise) de surmonter sa peur naturelle de la mort.

La théorie interpersonnelle du suicide, de Thomas Joiner, tente d’expliquer pourquoi les individus adoptent un comportement suicidaire et d’identifier les individus à risque. Développée par Thomas Joiner et exposée dans Why People Die By Suicide, cette théorie se compose de trois éléments qui, ensemble, conduisent à des tentatives de suicide. Selon la théorie, la présence simultanée d’un sentiment d’appartenance contrarié et d’un sentiment d’être un fardeau produit le désir de suicide. Bien que le désir de suicide soit nécessaire, il n’entraîne pas à lui seul la mort par suicide. Joiner affirme plutôt qu’il faut aussi avoir acquis la capacité (c’est-à-dire l’aptitude acquise) de surmonter sa peur naturelle de la mort.

Geoff Twitchell est un psychologue clinicien agréé (California Board of Psychology 2000) qui a suivi une formation avancée en matière de toxicomanie et de traitement des troubles concomitants. Sa carrière dans le domaine de la toxicomanie a débuté il y a plus de 20 ans, lorsqu’il a travaillé avec le Dr Marc Schuckit (étude longitudinale de l’UCSD sur les facteurs de risque de l’alcoolisme). Le Dr Twitchell a ensuite publié ses travaux de doctorat de l’Université de l’État du Michigan sur les fondements biologiques de l’alcoolisme et la dysrégulation comportementale et affective qui y est associée.

Geoff Twitchell est un psychologue clinicien agréé (California Board of Psychology 2000) qui a suivi une formation avancée en matière de toxicomanie et de traitement des troubles concomitants. Sa carrière dans le domaine de la toxicomanie a débuté il y a plus de 20 ans, lorsqu’il a travaillé avec le Dr Marc Schuckit (étude longitudinale de l’UCSD sur les facteurs de risque de l’alcoolisme). Le Dr Twitchell a ensuite publié ses travaux de doctorat de l’Université de l’État du Michigan sur les fondements biologiques de l’alcoolisme et la dysrégulation comportementale et affective qui y est associée. Melinda (Mindy) Hohman, Ph.D., MSW, est professeur et directrice de l’école de travail social de l’université d’État de San Diego. Elle donne des cours sur le traitement de la toxicomanie, la recherche, l’entretien motivationnel et la pratique du travail social. Elle a publié de nombreux articles sur l’entretien motivationnel, l’évaluation de la toxicomanie et les services de traitement, ainsi que sur les questions relatives aux femmes dans ce domaine. Elle est formatrice en entretien motivationnel (EM) depuis 1999, formant des travailleurs sociaux communautaires, des agents de protection de l’enfance, des agents de probation et des conseillers en toxicomanie dans le sud de la Californie et dans d’autres États. Elle est l’auteur du livre Motivational Interviewing in Social Work Practice. Le Dr Hohman donne chaque année un cours d’étude à l’étranger sur l’abus de substances et la réduction des risques, à Dublin, en Irlande.

Melinda (Mindy) Hohman, Ph.D., MSW, est professeur et directrice de l’école de travail social de l’université d’État de San Diego. Elle donne des cours sur le traitement de la toxicomanie, la recherche, l’entretien motivationnel et la pratique du travail social. Elle a publié de nombreux articles sur l’entretien motivationnel, l’évaluation de la toxicomanie et les services de traitement, ainsi que sur les questions relatives aux femmes dans ce domaine. Elle est formatrice en entretien motivationnel (EM) depuis 1999, formant des travailleurs sociaux communautaires, des agents de protection de l’enfance, des agents de probation et des conseillers en toxicomanie dans le sud de la Californie et dans d’autres États. Elle est l’auteur du livre Motivational Interviewing in Social Work Practice. Le Dr Hohman donne chaque année un cours d’étude à l’étranger sur l’abus de substances et la réduction des risques, à Dublin, en Irlande.