L’entretien motivationnel : une approche empathique pour favoriser le changement

L’entretien motivationnel (EM) est une méthode d’accompagnement psychologique centrée sur la personne. Développé par William R. Miller et Stephen Rollnick à la fin des années 1980, ce style de communication collaboratif vise à faire émerger la motivation intrinsèque d’un individu pour changer un comportement. Plutôt que d’imposer des solutions ou d’ordonner des actions, l’EM invite le praticien à écouter avec empathie les raisons personnelles du client et à explorer son langage du changement. Dans un climat d’acceptation et de non-jugement, l’intervenant aide la personne à élaborer et renforcer elle-même ses propres raisons et projets d’évolution.

Principes clés de l’EM : empathie, autonomie et ambivalence

Principes clés de l’EM : empathie, autonomie et ambivalence

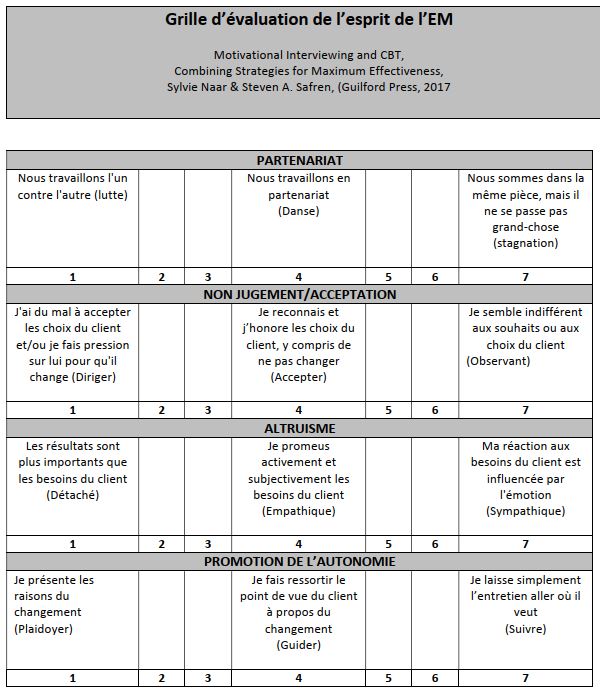

- Écoute empathique et bienveillance – L’agent ou thérapeute adopte une posture d’acceptation, cherchant à comprendre les sentiments et le point de vue du client sans le juger. L’écoute dite réflexive (reformulations, résumés) renforce la connexion empathique et rassure la personne, ce qui facilite l’émergence de son discours sur le changement.

- Partenariat et autonomie – L’EM repose sur un vrai partenariat : conseiller et client sont co-constructeurs de la discussion. Les valeurs fondamentales de l’EM (non-jugement, autonomie, liberté, responsabilité) placent le pouvoir de décision entre les mains de la personne suivie. Le rôle du praticien est de soutenir la personne dans ses choix, et non de la diriger de manière autoritaire. Ainsi, l’approche valorise un changement auto-dirigé : on part du postulat que le client possède en lui les ressources et le désir de changer, dès que l’on sait les faire émerger.

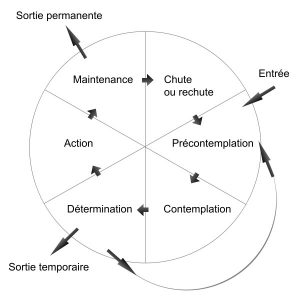

- Résolution de l’ambivalence – Tout changement comporte des ambivalences (par exemple vouloir conserver une vie « normale » d’un côté et renoncer à la criminalité de l’autre). L’EM considère que l’ambivalence est une étape normale vers le changement. Le praticien se place aux côtés du client pour explorer ces sentiments contradictoires plutôt que de les contrer. L’objectif est de faire surgir le discours de changement (les arguments en faveur de l’évolution) et de diminuer les arguments du statu quo, en questionnant subtilement et en soutenant les convictions positives du client. Les « résistances » du client sont perçues comme des signaux normaux et opportunités de discussion, non comme des oppositions inamovibles.

- Soutien au sentiment d’efficacité personnelle – L’EM cherche à renforcer la confiance du client en sa capacité à changer. L’intervenant utilise des questions ouvertes et des affirmations valorisantes pour souligner les réussites passées et les compétences du client. Il incite à exprimer les petites victoires (ex. « j’ai déjà réussi à arrêter par le passé ») pour bâtir la conviction qu’il est possible de réussir à nouveau.

Ces principes – empathie, collaboration, autonomie et travail sur l’ambivalence – constituent l’« esprit » de l’EM. Par exemple, Miller et Rollnick définissent l’EM comme « un style de counseling centré sur la personne pour aborder le problème commun de l’ambivalence au changement ». L’empathie et la responsabilité du client envers son propre parcours sont centrales : c’est la personne elle-même qui choisit sa direction, le praticien se contentant de l’y accompagner.

Applications en criminologie : probation et prévention de la récidive

En criminologie, l’EM s’inscrit dans les approches modernes de la désistance et de la réinsertion. Plutôt que de se focaliser uniquement sur la sanction, l’EM aide à engager le changement personnel en travaillant sur la motivation interne de la personne ayant commis une infraction. Des études internationales soulignent son efficacité : selon Taxman et al. (2015), l’EM est « une pratique prometteuse pour augmenter la motivation, la rétention au traitement et réduire la récidive » chez les publics délinquants. En pratique, cela signifie qu’un agent de probation qui utilise l’EM va, par exemple, demander à un détenu libéré ce qui est important pour lui dans sa vie (famille, avenir professionnel, santé), puis l’aider à faire le lien entre ses buts personnels et les comportements à changer. Au lieu d’ordonner « vous devez suivre ce programme », l’agent dira plutôt : « Vous semblez vouloir rester proche de votre famille. Selon vous, que changeriez-vous dans votre vie pour y parvenir ? », encourageant ainsi le discours en faveur du changement.

Plusieurs pays ont structuré des formations EM pour les acteurs pénitentiaires. En France, une formation de niveau 1 à l’EM est ainsi devenue obligatoire pour tous les conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation depuis 2016. Des programmes spécialisés (par ex. le SSP au Royaume-Uni) intègrent plusieurs sessions d’EM au sein d’un parcours global de probation. L’évaluation du SSP montre qu’il prend en compte « les inquiétudes et les espoirs de la personne » tout en conservant la rigueur des programmes de probation. Plus largement, des approches basées sur la Good Lives Model (focalisation sur les ressources et objectifs positifs du sujet) et sur l’EM visent à développer chez chaque personne des compétences psychosociales et des réseaux sociaux positifs, dans l’esprit de la recherche sur la désistance.

L’EM permet aux intervenants criminels d’établir une alliance de travail efficace avec les personnes suivies, en favorisant un discours interne de changement plutôt qu’une simple conformité externe. Les recherches indiquent que cette méthode peut accroître la motivation des probationnaires à participer aux programmes d’insertion et, in fine, réduire leur risque de récidive. Par exemple, un suivi qui intégre l’ EM pourra aider un délinquant multi-récidiviste à élaborer lui-même un plan réaliste pour accéder à une formation ou un emploi, en valorisant ses forces (compétences, soutiens familiaux) et en minimisant les ambivalences (peur de l’échec, croyance en un changement difficile).

Principes-clés de l’EM en un coup d’œil :

- Écoute empathique (reflets, résumés).

- Partenariat actif et non-jugement (autonomie du client).

- Exploration de l’ambivalence (normale) et renforcement du discours de changement.

- Soutien du sentiment d’efficacité personnelle (Miller & Rogers sur l’autodétermination).

Dan Pink (2009) sur la « sur la surprenante science de la motivation »

Le TED Talk de Dan Pink , « La surprenante science de la motivation », éclaire à sa façon la pratique de l’entretien motivationnel (EM) :

-

Repenser les leviers de motivation

Dan Pink montre qu’il existe un décalage (« mismatch ») entre ce que la recherche scientifique révèle et ce que pratiquent souvent les organisations : les récompenses et punitions extrinsèques (argent, menaces) sont efficaces pour des tâches très routinières, mais dégradent la performance dès qu’il s’agit de créativité ou de réflexion complexe lingq.com. -

Trois piliers de la motivation intrinsèque

Pour susciter un engagement profond, Pink identifie trois composantes clés :

-

- Autonomie : le désir d’« agir avec choix », de décider quoi, comment et quand on fait une tâche.

- Maîtrise : l’aspiration à s’améliorer continuellement dans une compétence qui compte.

- Finalité (« purpose ») : la volonté de contribuer à quelque chose de plus grand que soi. ashleydanyew.com

Application à l’EM

-

- Favoriser l’autonomie : en EM, on aide le client à choisir librement ses objectifs et stratégies de changement, plutôt que de prescrire.

- Encourager la maîtrise : on valorise les petits progrès, on souligne les compétences déjà acquises, renforçant le sentiment de compétence (« self‑efficacy »).

- Mobiliser le sens : intégrer dans l’entretien la question du « pourquoi », c’est‑à‑dire les valeurs et le but ultime du client (liaison entre ses aspirations profondes et le comportement à changer).

Impacts pratiques

-

- En probation ou en réinsertion, interroger la personne sur ses motivations intrinsèques (ex. protéger sa famille, retrouver un statut social) permet d’engager un discours de changement plus solide.

- Pour lutter contre l’ambivalence, on peut faire ressortir ses progrès passés et ses aspirations futures, créant ainsi un écart motivant entre « où je suis » et « où je veux aller ».

- Le passage à l’action s’appuie sur des étapes choisies, qui respectent l’autonomie et offrent un sentiment de maîtrise à chaque réussite partielle.

Au final, Dan Pink nous rappelle que, pour être durable, la motivation doit venir de l’intérieur : l’EM, en cultivant l’autonomie, la maîtrise et la finalité du projet de changement, est l’approche idéale pour traduire ces enseignements en pratique.

Grâce à sa base scientifique solide et à son adaptabilité, l’entretien motivationnel constitue aujourd’hui un outil précieux pour les professionnels de la probation et de la criminologie. En plaçant l’empathie et l’autonomie au cœur de l’entretien, il complète utilement les pratiques traditionnelles et contribue à accompagner vers la désistance et la réinsertion, en phase avec les attentes contemporaines de la prévention de la récidive.

Au cours d’un essai clinique avec des buveurs à problèmes, nous avons assigné au hasard des clients à neuf thérapeutes différents, en observant leur travail à l’aide de miroirs sans tain. Les clients des thérapeutes les plus empathiques ont beaucoup mieux réussi à réduire leur consommation d’alcool que ceux qui travaillaient avec des thérapeutes peu empathiques. Au bout de six mois, nous pouvions expliquer les deux tiers de la variance de la consommation d’alcool des clients par le niveau de compétence empathique des thérapeutes délivrant (prétendument) la même thérapie comportementale (Miller, Taylor, & West, 1980), un effet qui était toujours présent après deux ans de suivi (Miller & Baca, 1983). L’année suivante, Steve Valle (1981) a publié des résultats similaires : les taux de rechute au cours des deux années de suivi étaient de deux fois supérieurs à ceux de l’année précédente. de rechute au cours des deux années de suivi étaient de deux à quatre fois plus élevés pour les clients qui travaillaient avec des conseillers ayant un faible niveau de compétences centrées sur la personne, par rapport aux clients du même programme qui avaient la chance d’avoir des conseillers ayant un fonctionnement interpersonnel élevé.

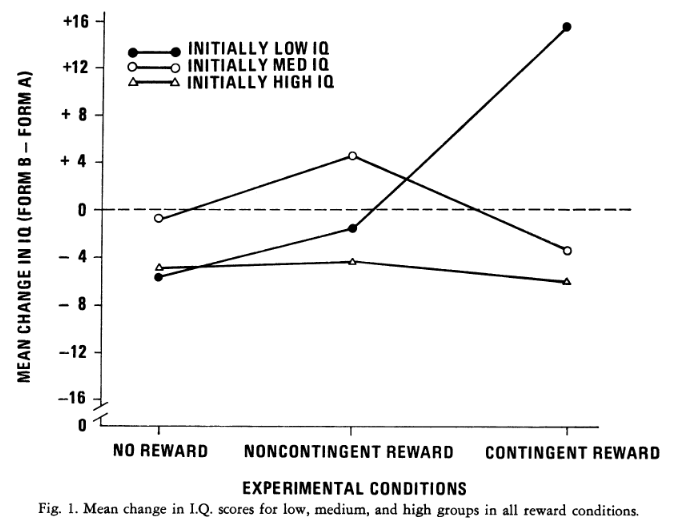

Au cours d’un essai clinique avec des buveurs à problèmes, nous avons assigné au hasard des clients à neuf thérapeutes différents, en observant leur travail à l’aide de miroirs sans tain. Les clients des thérapeutes les plus empathiques ont beaucoup mieux réussi à réduire leur consommation d’alcool que ceux qui travaillaient avec des thérapeutes peu empathiques. Au bout de six mois, nous pouvions expliquer les deux tiers de la variance de la consommation d’alcool des clients par le niveau de compétence empathique des thérapeutes délivrant (prétendument) la même thérapie comportementale (Miller, Taylor, & West, 1980), un effet qui était toujours présent après deux ans de suivi (Miller & Baca, 1983). L’année suivante, Steve Valle (1981) a publié des résultats similaires : les taux de rechute au cours des deux années de suivi étaient de deux fois supérieurs à ceux de l’année précédente. de rechute au cours des deux années de suivi étaient de deux à quatre fois plus élevés pour les clients qui travaillaient avec des conseillers ayant un faible niveau de compétences centrées sur la personne, par rapport aux clients du même programme qui avaient la chance d’avoir des conseillers ayant un fonctionnement interpersonnel élevé. L’effet d’une récompense en bonbons sur les scores de Q.I. a été étudié chez 72 enfants de première et deuxième année. Tous les sujets ont reçu la forme A du test de vocabulaire en images de Peabody et, sur la base de ces résultats, ont été divisés en trois groupes : faible, moyen et élevé.

L’effet d’une récompense en bonbons sur les scores de Q.I. a été étudié chez 72 enfants de première et deuxième année. Tous les sujets ont reçu la forme A du test de vocabulaire en images de Peabody et, sur la base de ces résultats, ont été divisés en trois groupes : faible, moyen et élevé.