La probation travaille avec les délinquants dans la communauté pour protéger les citoyens et faire baisser la délinquance. Les services de probation des pays d’Europe interviennent auprès des délinquants dans la communauté, sur ordonnances judiciaires, à travers les sanctions et mesures appliquées dans la communauté, ou après levée d’écrou. L’activité de probation trouve ses racines dans les organisations bénévoles et religieuses qui s’occupaient des délinquants il y a plus de deux cents ans. Elle est aujourd’hui une force importante au sein du système pénal, proposant aux juges un train de mesures dispensées dans la communauté par des professionnels qualifiés. Elle soutient par ailleurs et vise la réhabilitation et la réinsertion des anciens détenus qui se réintègrent dans la communauté. La spécificité des agences de probation est de mettre l’accent sur l’assistance, le conseil et la persuasion dans leur travail auprès des délinquants.

La société a le devoir de protéger les personnes vulnérables, et notamment celles qui peuvent être victimes d’actes de délinquance. Les agences de probation de certaines juridictions proposent des services aux victimes. Les personnels de probation interviennent auprès d’individus qui appartiennent pour la plupart aux groupes les plus défavorisés et les plus exclus socialement, des individus qui eux-mêmes souvent ont été victimes d’actes de délinquance ou en ont commis. Certains présentent pour eux-mêmes et pour autrui un risque non négligeable qu’il est impératif de gérer avec attention dans la communauté. Nous croyons néanmoins que les individus sont en principe à même de se reprendre et d’assumer la responsabilité de leurs actes. La probation leur donne cette chance de changer de comportement. Les délinquants doivent reconnaître le préjudice qu’ils ont commis à l’encontre des victimes et des communautés, et leur risque de récidive doit être abaissé par des sanctions efficaces. Ils sont incités à réparer le préjudice commis.

Déclaration de la CEP (Conférence Permanente Européenne de la Probation) sur les Principes et Valeurs de la Probation

juin 28th, 2012 | Publié par dans INTERNATIONAL | PROBATION - (0 Commentaire)The European Probation Rules, Assessment and Risk, Rob Canton, De Montfort University, Leicester, UK

juin 28th, 2012 | Publié par dans articles | PROBATION - (0 Commentaire)The European Probation Rules, Assessment and Risk, Rob Canton, De Montfort University, Leicester, UK

Assess how?

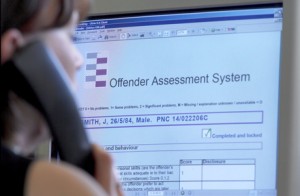

OASys

• accommodation

• education, training and employment; finance and income

• relationships; life-style and associates

• drug misuse; alcohol misuse

• emotional well-being (including mental health)

• thinking and behaviour (including considering the consequences of their behaviour, seeing things from someone else’s point of view)

• attitudes (towards offending, towards supervision)

scores awarded represents judgements about the seriousness of the problem for this person and its relationship with offending. Thus, 0 = no problems; 1 = some problems; and 2 = significant problems.

Presentation-Risk-Assessment-and-the-European-Rules

http://www.cepprobation.org/uploaded_files/Presentation-Risk-Assessment-and-the-European-Rules.pdf

Les exposés de Rob Canton et d’autres intervenants sont consultables dans la Base de connaissances. Rob Canton a consacré son allocution plénière aux conditions définies dans les Règles de probation en matière d’évaluation, plus particulièrement d’évaluation des risques. « Des instruments tels qu’OASys au Royaume-Uni (présentation de Philip Howard) tentent d’évaluer le risque que pose le délinquant. Ce type de prévisions est très utile pour le service de probation et les décideurs politiques. Je pense néanmoins que les choses ne s’arrêtent pas là car l’évaluation n’est pas une fin en soi ; elle a valeur indicative pour la pratique de probation. Nous ne voulons pas prévoir les délits, nous voulons les empêcher. »

Les exposés de Rob Canton et d’autres intervenants sont consultables dans la Base de connaissances. Rob Canton a consacré son allocution plénière aux conditions définies dans les Règles de probation en matière d’évaluation, plus particulièrement d’évaluation des risques. « Des instruments tels qu’OASys au Royaume-Uni (présentation de Philip Howard) tentent d’évaluer le risque que pose le délinquant. Ce type de prévisions est très utile pour le service de probation et les décideurs politiques. Je pense néanmoins que les choses ne s’arrêtent pas là car l’évaluation n’est pas une fin en soi ; elle a valeur indicative pour la pratique de probation. Nous ne voulons pas prévoir les délits, nous voulons les empêcher. »

Oasys: what is it designed to do?

http://www.cepprobation.org/uploaded_files/Presentation-Recent-thinking-results-from-OASys.pdf

The management of high-risk or dangerous offenders is understandably a matter of significant public concern. The Probation Service carries out detailed assessments on offenders using an electronic process called OASys — Offender Assessment System. This enables Probation staff to assess both the factors that contribute to an individual’s offending and the potential level of harm that individual represents.

A small proportion of offenders may be assessed as potentially representing a high or very high risk of harm. Many of these offenders will remain in prison for an indefinite period. However, some will have received a fixed term of imprisonment. If they are considered unsuitable for Parole or other early relase they will be kept in custody until the end of the custodial part of their sentence and then be released into the community.

Offenders assessed as high risk and convicted of sexual/violent offences will normally be managed in the community through MAPPA (Multi-Agency Public Protection Arrangements). This process brings together a panel of staff from different agencies who share information and develop a joint management plan for the individual, taking into account a range of issues including victim and child safeguarding concerns.

These arrangements aim to reduce individual offenders potential risk of causing harm and demonstrate the effectiveness of partnership working to protect local communities.

SENON; LOPEZ; CARIO (2008) Psychocriminologie, Clinique, prise en charge, expertise

mai 22nd, 2012 | Publié par dans DANGEROSITE | EXPERTISES | JUSTICE RESTAURATIVE | OUVRAGES | PROBATION | Recherche | RÉCIDIVE | VICTIMOLOGIE - (0 Commentaire)SENON; LOPEZ; CARIO (2008) Psychocriminologie, Clinique, prise en charge, expertise (Dunod)

Le « must have » pour découvrir les différents aspects de la psychocriminologie! (nouvelle édition 2012)

La psychocriminologie s’intéresse à la fois aux auteurs et aux victimes d’infractions pénales. Éclairer la pratique clinique, aider au positionnement des professionnels, répondre aux questions de l’expertise psychiatrique pénale et de l’examen médico-psychologique pénal des auteurs et victimes, tels sont les objectifs de cet ouvrage. Introduction générale Statistiques criminelles et victimologiques, présentation du modèle théorique psychodynamique avec les auteurs, problèmes d’interprétation clinique… Agressologie Dangerosité, clinique du passage à l’acte, comportements déviants, clinique des auteurs de violences sexuelles, adolescents difficiles, responsabilité pénale, examen médico-psychologique, violence des malades mentaux, outils d’évaluation, facteurs criminogènes, injonction de soin… Victimologie Évolution de la pensée victimologique, définition de la victime, instruments internationaux, mouvements associants, dispositif de protection de l’enfance, droits des victimes, réparation des préjudices, accompagnement social, expertise médico-psychologique, justice restaurative… Ce livre, le premier du genre, s’adresse à tous les professionnels confrontés aux auteurs et victimes d’infractions pénales : soignants, psychiatres, psychologues, infirmiers, magistrats, avocats, experts judiciaires, travailleurs sociaux, médecins légistes…

Consultable sur http://nouvellebibliotheque.com/

Acheter sur www.amazon.fr/Psychocriminologie-Jean-Louis-Senon

FRANCE CULTURE Prison (20/02/2012) 12 propositions pour lutter contre la récidive remises à Jean Marc Ayrault et Christianne Taubira

mai 3rd, 2012 | Publié par dans PROBATION - (0 Commentaire)Nous détaillerons dans un instant avec Laure de Vulpian les 12 propositions remises ce soir à Jean Marc Ayrault et Christianne Taubira. 12 propositions issues de la conférence de consensus sur la récidive, pierre angulaire d’un futur projet de loi annoncé pour le mois de Juin.

TREMBLAY (2009) Les risques assumables : récidive et libération conditionnelle

avril 24th, 2012 | Publié par dans PROBATION | RÉCIDIVE - (0 Commentaire)Les risques assumables : récidive et libération conditionnelle

Pierre Tremblay, Chloé Leclerc et Sylvie Boudreau

Criminologie, vol. 42, n° 2, 2009, p. 195-221.

Pierre Tremblay: Professeur, École de criminologie, Université de Montréal (pierre.tremblay@umontreal.ca)

Chloé Leclerc; Candidate au doctorat, École de criminologie, Université de Montréal (chloe.leclerc@umontreal.ca)

Sylvie Boudreau; Candidate à la maîtrise, École de criminologie, Université de Montréal (boudreau_sylvie@hotmail.com)

Résumé: Les décisions de remise en liberté conditionnelle reposent sur une évaluation du risque de récidive qui s’élabore autour des antécédents d’arrestations ou de condamnations du détenu. Les risques de récidive « réels » ne sont jamais vraiment étudiés. La présente étude fait état d’une enquête auprès d’un échantillon d’étudiants universitaires (N =274) sur les chances de récidive qu’ils jugeraient acceptables ou « assumables » dans une décision de libération conditionnelle. Confrontée à des mises en situation très spécifiques, la règle adoptée par les répondants semble être une règle de prépondérance : lorsque les chances de récidive sont jugées prépondérantes (70 % ou plus), ils ne prennent pas le risque de libérer le détenu ; lorsqu’elles sont jugées faibles (30 à 40 %), ils acceptent de courir ce risque. L’étude dégage le profil des décisions déviantes (trop prudentes et trop imprudentes).

Mots-clés : récidive, prise de risque, libération conditionnelle, aménagement des peines, sentencing, réhabilitation

Les risques assumables : récidive et libération conditionnelle

Hirschelmann et coll. (2012) L’évaluation du risque de récidive en France: Expérience et Attitudes des Conseillers Pénitentiaires d’Insertion et de Probation

avril 14th, 2012 | Publié par dans PROBATION - (0 Commentaire)Massil Benbouriche, Aude Ventéjoux, Mélody Lebougault et Astrid Hirschelmann (2012)

L’évaluation du risque de récidive en France: Expérience et Attitudes des Conseillers Pénitentiaires d’Insertion et de Probation

Revue internationale de criminologie et de police technique et scientifique, Mars 2012

Résumé

Alors que la prévention de la récidive constitue un enjeu majeur, l’objectif de cette étude était d’interroger l’expérience des Conseillers Pénitentiaires d’Insertion et de Probation (CPIP), travaillant en milieu ouvert, quant à l’évaluation du risque de récidive des personnes placées sous main de justice. Les résultats obtenus à l’aide de l’analyse de contenu d’entretiens semi-directifs réalisés auprès de 15 CPIP indiquent très clairement le recours au jugement professionnel non structuré afin d’élaborer un plan de gestion du risque de récidive. Si l’implantation d’une approche structurée en France pourrait permettre de s’assurer d’une plus grande fiabilité des évaluations effectuées, les conditions d’implantation d’outils standardisés, dont la perception qu’en ont les CPIP, constituent des déterminants essentiels de l’évolution nécessaire d’une pratique professionnelle.

http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/2/60/74/77/EVALUATION-DU-RISQUE-RECIDIVE-PAR-CPIP.pdf

si le lien est brisé: EVALUATION-DU-RISQUE-RECIDIVE-PAR-CPIP(1)