La violence domestique est-elle courante ?

La violence domestique est-elle courante ?

Les chiffres varient considérablement en fonction de la « définition » de la violence conjugale ou domestique.

Un examen approfondi de ces études a été réalisé par Desmarais et al. (2012). Ils indiquent que, toutes études confondues, environ une femme sur quatre (23,1 %) et un homme sur cinq (19,3 %) ont subi de la violence physique dans le cadre d’une relation intime.

En outre, ils ont constaté que près d’un cinquième (19,2 %) des personnes ont déclaré avoir subi des violences physiques dans le cadre d’une relation intime au cours de l’année précédant l’étude. Cependant, ils notent que les études varient énormément en ce qui concerne les taux de violence interpersonnelle signalés et diffèrent dans leurs définitions de la violence intime. (Source: Potter-Efron 2012)

2020 morts violentes dans le couple

(« Etude nationale sur les morts violentes au sein du couple. Année 2020 », ministère de l’Intérieur, Délégation aux victimes)

- L’auteur est majoritairement masculin, le plus souvent, vivant en couple, de nationalité française, âgé de 30 à 49 ans ou de 70 ans et plus, et n’exerçant pas ou plus d’activité professionnelle.

- La dispute et le refus de la séparation demeurent les principaux mobiles du passage à l’acte.

- Les faits sont en majorité commis au domicile du couple, de la victime ou de l’auteur, sans préméditation, principalement avec une arme à feu ou une arme blanche.

- La victime est très majoritairement de sexe féminin, le plus souvent de nationalité française, âgée de 30 à 49 ans ou de 70 ans et plus, et n’exerçant pas ou plus d’activité professionnelle.

- Dans 52 % des cas, la présence d’au moins une substance susceptible d’altérer le discernement de l’auteur et/ou de la victime (alcool, stupéfiants, médicaments psychotropes) est constatée au moment des faits.

- 35 % des femmes victimes avaient déjà subi des violences antérieures.

- 67 % de celles-ci avaient signalé ces violences antérieures aux forces de sécurité intérieure et parmi elles 75 % avaient déposé une plainte antérieure, ce qui représente 18 % du total des victimes féminines

Quel sexe commet des actes de violence domestique ?

Un débat depuis une trentaine d’années..

d’après les enquêtes françaises: surreprésentation de la victimisation des femmes (enquête « cadre de vie » de l’INSEE): différence de nature, fréquence, gravité

Medeiros et Straus (2007) ont passé en revue de manière approfondie les recherches sur les taux d’agression domestique selon le sexe. Ils affirment que les données de plus de 200 études soutiennent la conclusion selon laquelle les hommes et les femmes agressent leurs partenaires de sexe opposé à peu près au même rythme.

La gravité en revanche est dissymétrique, sans commune mesure: La plupart des hommes sont plus grands et plus forts que leurs partenaires féminines et ils commettent donc davantage d’actes de violence grave.

La violence domestique est-elle unidirectionnelle ou bidirectionnelle?

Les hommes constituent la grande majorité des auteurs de violence conjugale.

L’étude de Langhinrichsen-Rohling et al. (2012) indique néanmoins que 57,9% des épisodes de violence domestique sont bidirectionnels, ce qui signifie que les deux parties ont participé.

Raisons invoquées pour expliquer ou justifier les actes de violence domestique

Un examen des motivations des délinquants dans le cadre du programme PASK (Partner Abuse State of Knowledge) a révélé que les motivations les plus fréquemment invoquées étaient :

a)le désir de se venger pour avoir été blessé émotionnellement par l’autre personne ;

b)l’expression de colère, de jalousie ou d’autres sentiments difficiles à exprimer ;

c)le stress ;

d)une tentative d’attirer l’attention de l’autre (Langhinrichsen-Rohling, McCullars et Misra, 2012).

Les hommes et les femmes ont avancé ces raisons à peu près dans les mêmes proportions.

Hamel (2014) décrit les résultats d’une recherche basée sur un instrument qu’il a contribué à créer, « l’échelle des motifs de la violence » ( Reasons for Violence Scale). Parmi les motifs régulièrement constatés figurent:

- la jalousie (50 % des délinquantes et 32 % des délinquants)

- et les représailles (71 % des délinquantes et 61 % des délinquants).

Ce groupe de l’échantillon a également déclaré un plus haut taux d’autodéfense (65 % des femmes et 57 % des hommes).

Relation entre la colère et la violence domestique

Relation entre la colère et la violence domestique

De nombreuses études indiquent une forte corrélation entre les niveaux élevés de colère et les comportements de violence domestique. (ex: les conjoints violents ont des niveaux de colère, d’hostilité et de dépression plus élevés que les non-violents (Maiuro et al., 1988 ; Margolin et Wampold, 1981).

La colère est plus étroitement liée à la violence expressive qu’à la violence instrumentale (ex: les « cobras » de Jacobsen et Gottman (1998)).

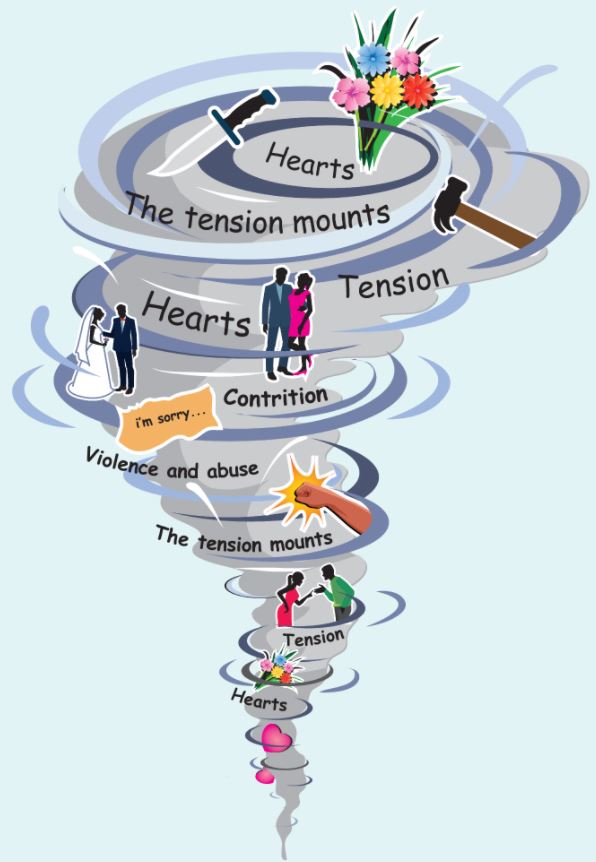

«Terrorisme conjugal » vs Violence situationnelle (Kelly et Johnson, 2008)

« les hommes mariés violents sont généralement plus en colère que les hommes mariés non violents, tout comme les hommes plus jeunes qui entretiennent une relation » (Babcock et al. (2004).

Les instigateurs d’actes de violence conjugale font état de niveaux de colère et d’hostilité plus élevés que chez les hommes non violents (Norlander et Eckhardt, 2005).

Un excès de colère et une incapacité à gérer sa colère sont des problèmes spécifiques d’un pourcentage important de personnes orientés vers un traitement pour les auteurs de violences domestiques.

D’ou l’Intérêt, selon certains auteurs, d’inclure une formation aux techniques de gestion de la colère comme élément important de la plupart des programmes de traitement des auteurs de violences domestiques. (Potter-Effron 2015)

80% des hommes condamnés pour violences conjugales nient les faits qui leur sont reprochés, et 40% d’entre eux récidivent. Les conclusions du rapport annuel 2023 du Haut Conseil à l’égalité sur l’état des lieux du sexisme en France, publié le 23 janvier, s’inquiète de la prégnance du sexisme et même de la progression de la pensée masculiniste chez les 25-34 ans dans le pays. Que révèlent les groupes de parole et de sensibilisation aux violences conjugales auxquels peuvent participer les auteurs de ces violences ? Déni, traumatisme, injonctions à la virilité, quels sont les schémas qui se répètent ? Comment prévenir la récidive ?

80% des hommes condamnés pour violences conjugales nient les faits qui leur sont reprochés, et 40% d’entre eux récidivent. Les conclusions du rapport annuel 2023 du Haut Conseil à l’égalité sur l’état des lieux du sexisme en France, publié le 23 janvier, s’inquiète de la prégnance du sexisme et même de la progression de la pensée masculiniste chez les 25-34 ans dans le pays. Que révèlent les groupes de parole et de sensibilisation aux violences conjugales auxquels peuvent participer les auteurs de ces violences ? Déni, traumatisme, injonctions à la virilité, quels sont les schémas qui se répètent ? Comment prévenir la récidive ?

La violence domestique est-elle courante ?

La violence domestique est-elle courante ? Relation entre la colère et la violence domestique

Relation entre la colère et la violence domestique