Outils d’Évaluation/Dépistage de la Violence Conjugale

Approuvés par le Domestic Assault and Battery Advisory Board (1ᵉʳ juillet 2018)

Approved_DVEval_Assessment_Tools_7-1-2018

Légende des catégories :

-

R = Évaluation des risques

-

S = Abus de substances

-

M = Santé mentale

-

C = Combiné (Abus de substances/Santé mentale ou les trois)

-

O = Autre

-

V = Informations sur la victime

Tableau des outils approuvés

| Type | Nom de l’outil | Description | Qualifications requises | Coût | Plus d’informations |

|---|---|---|---|---|---|

| R | Danger Assessment (DA) | Aide à déterminer le risque de meurtre d’une femme par son partenaire. Nécessite une formation pour le score pondéré. Disponible en plusieurs langues. Basé sur le rapport de la victime. | Formation en ligne (payante possible) | Gratuit (copyright détenu par l’auteur) | DANGER ASSESSMENT-5 (DA-5)_FR |

| R | Domestic Violence Inventory (DVI) | Outil pour évaluer les auteurs de violences conjugales (155 items, 30 min). Mesure : Véracité, Violence, Contrôle, Alcool, Drogues, Gestion du stress. | Aucune formation | Payant (en ligne) | https://www.domestic-violence-inventory.com/dvi.html |

| R | Domestic Violence Screening Instrument (DVSI/DVSI-R) | Questions sur les antécédents criminels (violences, violations d’ordonnances). Facteurs : emploi, séparation récente, présence d’enfants. Approche statistique (sans jugement clinique). | Aucune formation | Sous copyright (autorisation requise) | Contact : Joseph.DiTunno@iaud.et.gov |

| R | Idaho Risk Assessment of Dangerousness (IRAD) | Identifie les risques futurs et indices de létalité. 7 domaines : antécédents, menaces de mort/suicide, séparation, comportement contrôlant, contact policier, abus d’alcool/drogues. | Aucune formation | Gratuit (en ligne) | Idaho domestic fact sheet_FR

Idaho domestic violence supplement_FR 262RiskAssessme_00000002800.pdf |

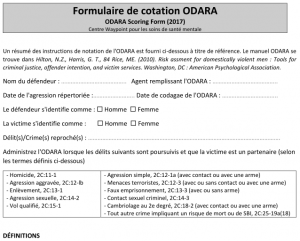

| R | Ontario Domestic Assault Risk Assessment (ODARA) | Outil actuariel (13 facteurs) : menaces, isolement de la victime, antécédents violents, enfants en commun, violences pendant la grossesse, etc. | Formation en ligne (payante possible) | Gratuit (autorisation requise) | ODARA_feuille_cotation |

| R | Spousal Assault Risk Appraisal Guide (SARA) | Checklist pour évaluer les facteurs de risque chez les auteurs de violences familiales. Sources multiples. | Formation disponible (payante possible) | Payant (en ligne) | COTATION SARA |

| S | Global Appraisal of Individual Needs (GAIN-I) | Évaluation biopsychosociale complète (diagnostic, traitement). Axé sur l’abus de substances (AXIS I). | Formation requise | Payant (varie) | GAIN%20I%205.7.0%20full.pdf |

| S | GAIN Short Screener (GAIN-SS) | Dépistage rapide (5 min) des troubles de santé comportementale. | Aucune formation | Payant (varie) | GAIN-SS%20Manual.pdf |

| S | Substance Abuse Subtle Screening Inventory (SASSI) | Détecte les troubles liés aux substances (items subtils et explicites). Échelles de validité/défensivité. | Formation disponible | Payant | https://www.pearsonclinical.ca/ |

| S | Adult Substance Use Survey (ASUS-R) | Enquête d’auto-évaluation (alcool/drogues). Inclut santé mentale et non-conformité sociale/légale. | Module de formation en ligne (payant) | ||

| S | Addiction Severity Index (ASI) | Entretien semi-structuré (7 domaines : médical, emploi, drogues, alcool, légal, familial, psychiatrique). | Aucune | Gratuit | echelle_asi-annexe_2_des_recommandations.pdf |

| S | Drug Abuse Screening Test (DAST) | Dépiste les problèmes liés aux drogues (versions : DAST-10/20/28). Combinable avec l’AUDIT. | Aucune | Gratuit | DAST-10-drug-abuse-screening-test.pdf |

| S | Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) | Identifie la consommation dangereuse d’alcool. Administration écrite/orale. | Aucune | Gratuit | questionnaire-audit |

| S | CAGE / CAGE-AID | Dépistage ultra-bref de l’alcoolisme (CAGE) ou des drogues (CAGE-AID). | Aucune | Gratuit | questionnaires-dautodepistage/consommation-problematique-cage-aid |

| S | Michigan Alcohol Screening Test (MAST) | Outil ancien (1971) pour identifier les buveurs dépendants. | Aucune | Gratuit | depistage-des-problemes-dalcool |

| M | Personality Inventory for DSM-5 (PID-5) | Auto-évaluation des traits de personnalité (25 facettes : anhéronie, hostilité, impulsivité, etc.). | Professionnel qualifié | Gratuit | APA_DSM5_The-Personality-Inventory-For-DSM-5-Full-Version-Adult.pdf |

| M | PID-5 Brief Form (PID-5-BF) | Version courte du PID-5 (5 domaines : affect négatif, détachement, etc.). | Professionnel qualifié | Gratuit | APA_DSM5_The-Personality-Inventory-For-DSM-5-Brief-Form-Adult.pdf |

| C | Millon Clinical Multiaxial Inventory (MCMI-IV) | Évalue les difficultés émotionnelles/interpersonnelles (25 échelles). Aligné sur le DSM-5. | Diplôme avancé + formation | Payant | https://onlinelibrary.wiley.com |

| C | Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI-2) | Test de personnalité pour diagnostiquer les troubles mentaux (567 items). | Diplôme avancé + formation | Payant | https://www.pearsonclinical.fr |

| C | DSM-5 Level 1 Cross-Cutting Symptom Measure | Mesure transdiagnostique (23 questions, 13 domaines : dépression, anxiété, etc.). | Professionnel qualifié | Gratuit | https://www.psychiatry.org |

| C | Domestic Violence Risk Appraisal Guide (DVRAG) | Échelle actuarielle (14 facteurs). Combinée au score PCL-R. | Professionnel qualifié | Gratuit (autorisation requise) | Violences conjugales : un outil d’évaluation, la DVRAG |

| C | Hare Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R) | Évalue la psychopathie et risque de récidive (20 items). | Diplôme avancé + formation | Payant | Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R) |

| C | Hare PCL-Screening Version (PCL-SV) | Version de dépistage du PCL-R (12 items). | Diplôme avancé + formation | Payant | |

| C | Personality Assessment Inventory (PAI) | Test multifonction (22 échelles : dépression, anxiété, agression). | Diplôme avancé + formation | Payant | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38461694/ |

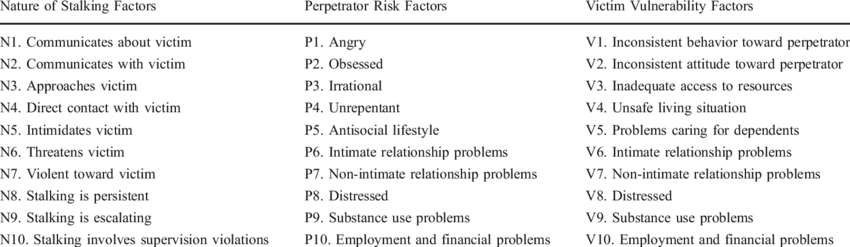

| O | Stalking Assessment and Management (SAM) | Évalue le harcèlement criminel (nature, facteurs de risque/vulnérabilité). | Aucune formation | Payant |

|

| O | Violence Risk Appraisal Guide (VRAG) | Mesure du risque de violence générale (12 items, inclut PCL-R). | Professionnel qualifié | Gratuit (autorisation requise) | VRAG-R-scoring-sheet-1.pdf |

| O | Buss-Perry Aggression Questionnaire (AGQ) | Questionnaire sur 4 dimensions de l’agression (29 items). | Aucune formation | Gratuit | Questionnaire d’Agression de Buss & Perry (1993) |

| O | Experiences in Close Relationships (ECR-R) | Évalue l’attachement adulte (36 items). | Formation requise | Gratuit | Attachment-ExperienceinCloseRelationshipsRevised |

| O | Level of Service Inventory-Revised™ (LSI-R) | Prédit la récidive et succès en probation (54 items). | Aucune formation | Payant (varie) | |

| O | Inventory of Offender Risk, Needs, Strengths (IORNS) | Mesure les risques statiques/dynamiques et forces (130 items). | Diplôme/licence sanitaire | Payant | https://www.nzcer.org.nz |

| O | Patient Health Questionnaire (PHQ) | Dépistage des problèmes physiques, dépression, anxiété, troubles alimentaires. | Aucune formation | Gratuit | PHQ9_French_for_France |

| O | Intimate Justice Scale | Détecte les abus psychologiques/physiques (15 items). | Aucune formation | Gratuit | IJS – The Intimate Justice Scale |

| V | Psychological Malreatment Toward Women Scale (PMTW) | Mesure la maltraitance psychologique (58 items). | Auto-évaluation par la victime | Gratuit (autorisation requise) | Psychological Maltreatment of Women Inventory (PMWI)_ Tolman_combined with instrument |

| V | HITS | Outil de dépistage (Hurt, Insult, Threaten, Scream). | Auto-évaluation par la victime | Gratuit | HITS_eng |

| V | Women’s Experiences with Battering (WEB) | Mesure l’expérience des victimes (non les comportements de l’agresseur). | Auto-administré ou en entretien | Gratuit | ÉCHELLE des EXPÉRIENCES DES FEMMES AVEC LA VIOLENCE CONJUGALE_FR |

Note importante :

Une formation et/ou un diplôme spécifique peuvent être requis pour l’administration et l’interprétation de ces outils. Les évaluateurs doivent respecter les exigences éthiques, légales et de formation propres à leur juridiction.

L’ODARA décrypté : 13 questions qui changent tout

L’ODARA décrypté : 13 questions qui changent tout Police : Comprendre les émotions, besoins et motivations profondes du sujet (même inavouables : reconnaissance, respect, désir d’être entendu, peur). Reformuler pour montrer une compréhension authentique.

Police : Comprendre les émotions, besoins et motivations profondes du sujet (même inavouables : reconnaissance, respect, désir d’être entendu, peur). Reformuler pour montrer une compréhension authentique.

1. Une réponse adaptée à l’ambivalence adolescente

1. Une réponse adaptée à l’ambivalence adolescente