FRANCE CULTURE, Emission « Esprit de justice » (22/01/2015) Comment faire baisser la violence en prison ?

Entre solitude et promiscuité, la prison est un univers qui, par-delà la privation de liberté, exacerbe les rapports de force et peut faire surgir violences individuelles ou collectives à tout moment.

La prison est revenue à la une en raison du djihadisme qui s’y propage. Mais nous n’allons pas revenir sur cette question qu’Esprit de justice a déjà abordée (Le djihadisme en prison), mais plutôt nous intéresser au problème de fond qui la sous-tend, à savoir la violence en prison sur fond de vulnérabilité.La peine est en soi une souffrance du fait de l’enfermement mais elle génère également de multiples autres violences qui ne sont pas comprises dans le pacte politique qui lie les citoyens entre eux par la loi commune. Des violences physiques, visibles que tout le monde peut imaginer, mais aussi de violences moins visibles, comme celle d’avoir à supporter une promiscuité parfois intolérable, ou encore celle de subir l’arbitraire qui est la marque de toute institution mais qui engendre dans ce contexte une frustration encore plus grande ; sans parler des pressions morales exercées par les codétenus.La prison exaspère tous les rapports de forces du dehors en les dépouillant de la protection de la sphère privée et en obligeant chacun à se faire respecter par lui-même sans le secours des formes sociales. Bref, comment comprendre la violence en prison, sous toutes ses formes, les plus apparentes aux plus insidieuses, pour mieux les combattre.

Avec l’agenda de Marie Boëton, du quotidien La Croix,

Et le reportage de Sophie Bober à Mulhouse avec un ancien détenu, Jean-Christophe Schultz, qui a passé 19 années de sa vie en prison.

Invité(s) : Corinne Rostaing, maître de conférences en sociologie à l’Université de Lyon II, Betty Brahmy, psychiatre, ancienne chef du service médico-psychologique régional au Centre Pénitentiaire de Fleury Mérogis, et membre pendant six ans du Contrôle général des lieux de privation de liberté

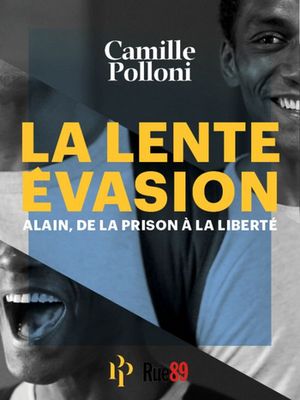

Dans La Lente Evasion, Camille Polloni, journaliste à Rue89, raconte sa rencontre avec Alain, un détenu en semi-liberté.

Dans La Lente Evasion, Camille Polloni, journaliste à Rue89, raconte sa rencontre avec Alain, un détenu en semi-liberté.