« Le GLM a été développé et perfectionné par Ward et ses collègues (Laws & Ward, 2011 ; Ward, 2002 ; Ward & Gannon, 2006 ; Ward & Maruna, 2007 ; Ward, Yates, & Long, 2006 ; Yates, sous presse ; Yates, Prescott, & Ward, 2010) et représente une théorie de réadaptation basée sur les forces qui vise à doter les clients de ressources internes et externes pour vivre une bonne ou une meilleure vie – une vie socialement acceptable et personnellement significative. Les besoins criminogènes (c’est-à-dire les facteurs de risque dynamiques) sont conceptualisés comme des obstacles internes ou externes à une bonne vie, et sont donc traités dans le cadre plus large de l’approche fondée sur les forces.

« Le GLM a été développé et perfectionné par Ward et ses collègues (Laws & Ward, 2011 ; Ward, 2002 ; Ward & Gannon, 2006 ; Ward & Maruna, 2007 ; Ward, Yates, & Long, 2006 ; Yates, sous presse ; Yates, Prescott, & Ward, 2010) et représente une théorie de réadaptation basée sur les forces qui vise à doter les clients de ressources internes et externes pour vivre une bonne ou une meilleure vie – une vie socialement acceptable et personnellement significative. Les besoins criminogènes (c’est-à-dire les facteurs de risque dynamiques) sont conceptualisés comme des obstacles internes ou externes à une bonne vie, et sont donc traités dans le cadre plus large de l’approche fondée sur les forces.

S’appuyant sur des recherches psychologiques, sociales, biologiques et anthropologiques, le GLM postule que, comme tous les êtres humains, les personnes ayant des antécédents de délinquance sont orientées vers un but et sont prédisposées à rechercher un certain nombre de biens humains primaires. Les biens primaires sont des états d’esprit, des caractéristiques personnelles ou des expériences qui sont intrinsèquement bénéfiques et recherchés pour eux-mêmes. En substance, ils représentent les valeurs fondamentales et les priorités de vie d’un individu. Ward et ses collègues ont proposé 11 catégories de biens primaires : (a) la vie (y compris une vie et un fonctionnement sains), (b) la connaissance, (c) l’excellence dans le jeu, (d) l’excellence dans le travail (y compris les expériences de maîtrise), (e) l’excellence dans l’action (c’est-à-dire l’autonomie et l’autodirection), (f) la paix intérieure (c’est-à-dire l’absence de troubles émotionnels et de stress), (g) l’amitié (y compris les relations intimes, amoureuses et familiales), (h) la communauté, (i) la spiritualité (au sens large de la recherche d’un sens et d’un objectif dans la vie), (j) le bonheur et (k) la créativité (par exemple, Ward et Gannon, 2006). Bien que l’on suppose que les humains recherchent tous les biens primaires dans une certaine mesure, la pondération ou les priorités accordées à des biens primaires spécifiques reflètent les valeurs et les priorités de vie particulières d’un individu. En un sens, les biens primaires donnent aux individus le sentiment de leur identité et de ce qui vaut vraiment la peine d’être acquis dans la vie. Les biens instrumentaux ou secondaires fournissent des moyens concrets d’obtenir les biens primaires et prennent la forme d’objectifs d’approche. Une façon utile de comprendre la relation entre les biens primaires et secondaires est de considérer ces derniers comme composés des rôles, pratiques et actions spécifiques qui fournissent des voies d’accès aux biens primaires. Par exemple, le bien primaire de la relation peut être satisfait en passant du temps avec les amis et la famille, en rencontrant de nouvelles personnes ou en étant dans une relation intime. Le bien primaire de l’excellence dans le jeu peut être atteint par la pratique d’un sport ou d’autres passe-temps. Il est important que les biens secondaires appropriés représentent des moyens socialement acceptables de garantir les biens primaires, de sorte qu’ils soient incompatibles avec la délinquance. Il est important de comprendre que les besoins criminogènes et non criminogènes exercent toujours leur influence sur, ou à travers, les biens secondaires, par exemple, s’appuyer sur des pairs antisociaux pour obtenir le bien de la parenté ou utiliser des drogues pour soulager des humeurs négatives.

Le GLM part du principe que tous les humains façonnent leur vie autour de leurs valeurs fondamentales et suivent une sorte de plan de vie (souvent implicite), aussi rudimentaire soit-il. Selon le GLM, la délinquance résulte de failles dans le plan de vie d’un individu et est liée directement et/ou indirectement à la poursuite de biens primaires (Ward et al., 2006 ; Ward & Gannon, 2006 ; Ward & Maruna, 2007). La voie directe est évidente lorsque le(s) bien(s) primaire(s) est(sont) explicitement recherché(s) par des actions liées à l’infraction. L’un des principaux défauts de la voie directe est l’utilisation de biens secondaires inappropriés (c’est-à-dire les moyens) pour atteindre les biens primaires. Par exemple, un individu qui n’a pas les compétences nécessaires pour satisfaire le bien que constitue l’intimité avec un adulte pourrait tenter de satisfaire ce bien en commettant un délit sexuel contre un enfant. Pour renforcer le point ci-dessus concernant le lien entre les biens secondaires et les besoins criminogènes, dans cet exemple, le besoin criminogène de déficit d’intimité est associé au bien secondaire que constitue la recherche d’intimité par le biais de relations sexuelles avec un enfant. La voie indirecte est impliquée lorsqu’un individu n’a pas l’intention de commettre un délit, mais a des problèmes dans la poursuite d’autres biens qui finissent par aboutir à un délit. Ces problèmes peuvent inclure un manque d’envergure, en ce sens qu’un certain nombre de biens sont omis d’un bon plan de vie, un conflit et/ou un manque de cohérence dans les biens secondaires (c’est-à-dire les moyens) utilisés pour obtenir les biens primaires, et un manque de capacités internes et externes pour satisfaire les biens primaires dans l’environnement où vit un individu. Prenons l’exemple d’un individu qui donne la priorité aux biens primaires que sont la relation (plus précisément, une relation intime avec son partenaire) et l’excellence dans le travail.

L’augmentation du nombre d’heures de travail pourrait éventuellement entraîner une rupture de sa relation intime (c’est-à-dire un conflit évident dans les moyens utilisés pour obtenir les biens primaires). La consommation d’alcool pour faire face à l’agitation émotionnelle entourant la fin potentielle de sa relation (c.-à-d., problèmes de capacité interne) pourrait entraîner une perte de contrôle dans certaines situations et aboutir à un délit. Ainsi, même si l’individu n’avait pas initialement l’intention de commettre une infraction, plusieurs problèmes étaient évidents dans sa poursuite de l’excellence au travail et dans ses relations, ce qui a finalement abouti à une infraction.

Dans les exemples directs et indirects fournis ci-dessus, les problèmes liés aux capacités internes étaient évidents, et nombre d’entre eux reflètent des besoins criminogènes ou des facteurs de risque dynamiques. Les capacités internes comprennent les connaissances et les compétences, tandis que les capacités externes comprennent les opportunités, les ressources et les soutiens environnementaux. Ainsi, les besoins criminogènes sont conceptualisés dans le GLM comme des obstacles bloquant la réalisation des biens. Par exemple, l’orientation antisociale, un facteur de risque dynamique de récidive générale, violente et sexuelle (p. ex., Andrews et Bonta, 2010 ; Hanson et Morton-Bourgon, 2005), pourrait représenter un obstacle à la réalisation du bien primaire qu’est l’autonomie par des peines d’incarcération fréquentes. De même, une mauvaise régulation émotionnelle – qui constitue un facteur de risque dynamique pour tous les types de récidive (Bonta & Andrews, 2010) – pourrait bloquer l’atteinte de la paix intérieure. Nous avons toujours été explicites sur le fait que les interventions doivent cibler ces facteurs. Bien que le RNR se concentre uniquement sur la réduction des risques, le GLM inclut à la fois la réduction des risques et la promotion des biens. Nous nous étendrons sur ce point plus tard.

Si l’on considère les implications cliniques du GLM, en plus d’une évaluation complète des facteurs de risque statiques et dynamiques, une tâche clé de l’évaluation consiste à dresser la carte de la conceptualisation des bonnes vies d’un individu en identifiant les pondérations accordées aux différents biens primaires. Pour ce faire, il faut (a) poser des questions de plus en plus détaillées sur les engagements fondamentaux du délinquant dans la vie et sur les activités et expériences quotidiennes qu’il apprécie, et (b) identifier les objectifs et les valeurs sous-jacentes qui se sont manifestés (directement ou indirectement) dans les actions du délinquant liées à l’infraction. Nous avons développé des moyens structurés (voir Yates, Kingston, & Ward, 2009) d’évaluer la recherche de biens par les délinquants et leurs problèmes constitutifs (défauts des plans GL), dont les recherches initiales sont prometteuses en termes de propriétés psychométriques (fiabilité et validité constructrice et discriminante ; voir Kingston, Yates, Simons, & Tyler, 2010 ; Yates, Simons, Kingston, & Tyler, 2009). Nous recommandons également l’utilisation de mesures conçues pour évaluer les objectifs et les valeurs personnels, comme le Personal Concerns Inventory (Sellen, McMurran, Cox, Theodosi, & Klinger, 2006), ainsi que d’autres facteurs influençant un délinquant individuel, comme les problèmes de santé mentale (Ward et al., 2006 ; Yates et al., 2010). La critique d’Andrews et al. selon laquelle le GLM encourage les approches d’évaluation faibles et un retour au jugement professionnel non structuré est tout simplement incorrecte. Nous sommes, nous aussi, conscients de l’importance de l’évaluation pour le traitement, l’intervention et la supervision. C’est pourquoi, dans la formulation et l’opérationnalisation du GLM dans la pratique, nous avons toujours inclus une évaluation multidimensionnelle et complète (par exemple, Ward et al., 2006, Yates et al., 2010).

Une fois que la conceptualisation d’une personne de ce qui constitue une bonne vie est comprise, les biens secondaires orientés vers l’avenir visant à satisfaire les biens primaires de manière socialement acceptable sont formulés en collaboration avec le client et traduits en un plan de traitement ou d’intervention pour une bonne vie (GL). Ce plan intégré est élaboré en collaboration et comprend tous les éléments nécessaires aux interventions auprès du délinquant, plutôt que d’être uniquement un plan prescrit fondé sur le risque et élaboré par un évaluateur, un fournisseur de traitement ou un agent de supervision (Yates et al., 2010). Les interventions ne visent pas seulement à gérer le risque de manière spécifique, elles visent également à ajouter au répertoire de fonctionnement d’un client en renforçant sa capacité à atteindre des biens valorisés de manière socialement acceptable et légale. Par conséquent, comme indiqué ci-dessus, les cibles traditionnelles du traitement (c’est-à-dire les besoins criminogènes) sont conceptualisées dans les plans de traitement des GL comme des obstacles à la réalisation des biens et ciblées dans le cadre plus large de la réalisation des biens, plutôt que comme des circonstances, des problèmes ou des modes de pensée que les individus doivent éviter ou surmonter ».

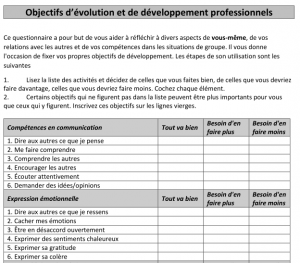

Comment, dans une perspective GLM, travailler à fixer des objectifs avec la personne? Un exemple d’outil est ce très motivationnel questionnaire « Objectifs d’évolution et de développement professionnels »

Comment, dans une perspective GLM, travailler à fixer des objectifs avec la personne? Un exemple d’outil est ce très motivationnel questionnaire « Objectifs d’évolution et de développement professionnels » Source: Jeffrey Abracen, Ph.D., C.Psych. & Jan Looman, Ph.D., C.Psych. (2016) Treatment of HighRisk Sexual Offenders, An Integrated Approach

Source: Jeffrey Abracen, Ph.D., C.Psych. & Jan Looman, Ph.D., C.Psych. (2016) Treatment of HighRisk Sexual Offenders, An Integrated Approach

« Le GLM a été développé et perfectionné par Ward et ses collègues (Laws & Ward, 2011 ; Ward, 2002 ; Ward & Gannon, 2006 ; Ward & Maruna, 2007 ; Ward, Yates, & Long, 2006 ; Yates, sous presse ; Yates, Prescott, & Ward, 2010) et représente une théorie de réadaptation basée sur les forces qui vise à doter les clients de ressources internes et externes pour vivre une bonne ou une meilleure vie – une vie socialement acceptable et personnellement significative. Les besoins criminogènes (c’est-à-dire les facteurs de risque dynamiques) sont conceptualisés comme des obstacles internes ou externes à une bonne vie, et sont donc traités dans le cadre plus large de l’approche fondée sur les forces.

« Le GLM a été développé et perfectionné par Ward et ses collègues (Laws & Ward, 2011 ; Ward, 2002 ; Ward & Gannon, 2006 ; Ward & Maruna, 2007 ; Ward, Yates, & Long, 2006 ; Yates, sous presse ; Yates, Prescott, & Ward, 2010) et représente une théorie de réadaptation basée sur les forces qui vise à doter les clients de ressources internes et externes pour vivre une bonne ou une meilleure vie – une vie socialement acceptable et personnellement significative. Les besoins criminogènes (c’est-à-dire les facteurs de risque dynamiques) sont conceptualisés comme des obstacles internes ou externes à une bonne vie, et sont donc traités dans le cadre plus large de l’approche fondée sur les forces.