ÉCHELLE DE RISQUE DE VIOLENCE (VRS-SO): VERSION POUR DÉLINQUANTS SEXUELS, ITEMS STATIQUES ET DYNAMIQUES

Le VRS-SO (VIOLENCE RISK SCALE–SEX OFFENDER- Sexual Offender -Wong et al., 2004-2006) a été développé pour évaluer le risque des délinquants sexuels à l’aide de variables dynamiques et statiques liées à la récidive sexuelle. Il a été dérivé du VRS et possède la même plateforme que celui-ci, en partie pour faciliter le transfert des connaissances et des compétences d’un outil à l’autre.

Le VRS-SO (VIOLENCE RISK SCALE–SEX OFFENDER- Sexual Offender -Wong et al., 2004-2006) a été développé pour évaluer le risque des délinquants sexuels à l’aide de variables dynamiques et statiques liées à la récidive sexuelle. Il a été dérivé du VRS et possède la même plateforme que celui-ci, en partie pour faciliter le transfert des connaissances et des compétences d’un outil à l’autre.

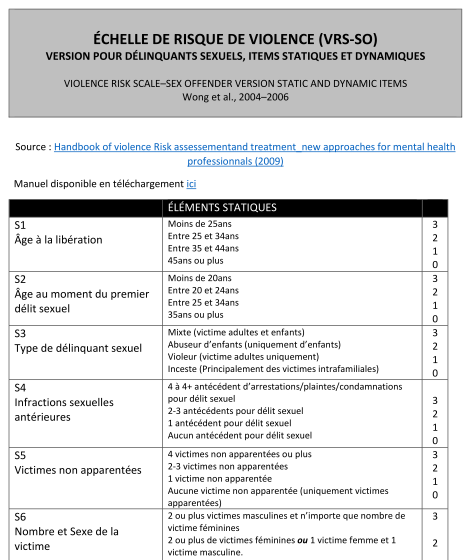

Le VRS-SO comporte 7 variables statiques et 17 variables dynamiques et, comme dans le VRS, chaque variable est évaluée sur une échelle à 4 points (0, 1, 2, 3).

En général, des notes plus élevées indiquent que la variable est plus étroitement liée à des comportements sexuels ou non sexuels inappropriés.

Les items statiques ont été identifiés par des procédures purement statistiques ; un ensemble de variables statiques représentatives ont chacune été corrélées avec le résultat, et les prédicteurs les plus forts ont été retenus et rééchelonnés sur une échelle à 4 points.

Les items dynamiques ont été identifiés après un examen détaillé de la littérature sur le risque (par exemple, Hanson & Harris, 2000 ; Proulx et al., 1997), y compris les contributions de la théorie de la prévention des rechutes (Pithers, 1993 ; Ward & Hudson, 1998) et de la théorie de la psychologie de la conduite criminelle (Andrews & Bonta, 2003). Les variables de l’échelle ont ensuite été choisies statistiquement pour maximiser la validité du contenu de l’échelle. Comme pour l’échelle VRS, une note de 2 ou 3 points sur les variables dynamiques signifie que l’item est lié à un risque accru de récidive sexuelle, c’est-à-dire qu’il est criminogène, et doit donc faire l’objet d’un traitement. Les évaluations des étapes du changement avant et après le traitement sont identiques à celles du VRS.

Une analyse factorielle des items dynamiques a suggéré la présence de trois grands facteurs appelés déviance sexuelle (mode de vie déviant, compulsion sexuelle, planification d’infraction, cycle de délinquance sexuelle, préférences sexuelles déviantes), la criminalité (personnalité criminelle, agressivité interpersonnelle , toxicomanie, soutien communautaire, impulsivité, respect de la surveillance communautaire) et réceptivité au traitement (distorsions cognitives, capacité d’introspection, libération dans des situations à haut risque, respect du traitement). Deux des items (contrôle émotionnel et déficits d’intimité) ne se sont pas chargés (voir Olver, Wong, Nicholaichuk, & Gordon, 2007).

La structure factorielle de l’instrument est cohérente avec les principaux domaines de facteurs de risque identifiés dans la littérature (c’est-à-dire la déviance sexuelle et l’antisocialité). Il est prouvé que différents types de délinquants sexuels obtiennent des scores différents pour les trois facteurs. Par exemple, des recherches sur le VRS-SO ont montré que les agresseurs d’enfants ont tendance à obtenir des scores plus élevés en matière de déviance sexuelle et plus faibles en matière de criminalité, par rapport aux violeurs, qui présentent le schéma inverse (plus élevés en matière de criminalité et plus faibles en matière de déviance sexuelle), et aux délinquants mixtes qui obtiennent des scores assez élevés pour les deux (Olver et al., 2007).

Les scores obtenus pour chacun des trois facteurs fournissent des indications générales sur la localisation principale du risque de récidive sexuelle. Un examen plus approfondi des éléments composant les facteurs peut être utilisé pour mettre en évidence des domaines problématiques plus spécifiques à traiter. Par exemple, certains violeurs présentent des schémas d’excitation déviants (par exemple, une préférence pour les rapports sexuels avec violence) et peuvent donc nécessiter des interventions de modification de l’excitation. Cependant, pour ceux qui n’ont pas une telle préférence, l’intervention peut être axée sur d’autres aspects, comme l’agressivité, l’impulsivité et le manque de soutien communautaire. L’évaluation et le traitement doivent être intégrés ; l’évaluation doit informer le traitement de manière à ce qu’il soit ciblé et prescriptif.

Fiabilité et validité du VRS-SO

De plus en plus de recherches soutiennent la validité et la fiabilité du VRS-SO (Beggs & Grace, 2007 ; Beyko & Wong, 2005 ; Olver & Wong, 2006 ; Olver et al., 2007). Olver et al. (2007) ont examiné les propriétés psychométriques du VRS-SO dans un échantillon de 321 délinquants sexuels traités. Sur la base d’informations détaillées, les délinquants ont été évalués sur les items du VRS-SO. Suivis pendant une moyenne de 10 ans, environ 25% de l’échantillon a été condamné pour un nouveau délit sexuel au cours du suivi. Les scores totaux du VRS-SO prédisaient significativement la récidive sexuelle (r=0,34, aire sous la courbe = 0,72) et ont démontré une fiabilité inter-juges acceptable (coefficient de corrélation intraclasse = 0,79) et une cohérence interne ( α = 0,84).

LES VARIABLES DYNAMIQUES SONT-ELLES RÉELLEMENT DYNAMIQUES ?

Bien que de nombreux travaux théoriques et empiriques aient été réalisés pour identifier les variables dynamiques putatives liées à la délinquance non sexuelle et sexuelle, peu de recherches ont abordé de manière spécifique la question de savoir si les variables dynamiques sont réellement dynamiques – c’est-à-dire établir des liens entre les changements dans les variables dynamiques et les changements dans la récidive en général ou la récidive sexuelle en particulier (Douglas & Skeem, 2005 ; Kraemer et al., 1997).

Une façon d’établir un tel lien est d’évaluer les variables dynamiques putatives à deux moments pour mesurer le changement – par exemple, avant et après le traitement. Les délinquants sont ensuite suivis après leur libération dans la communauté pour déterminer les liens entre les changements observés et la récidive. Il est essentiel que les évaluateurs des changements soient aveugles aux résultats de la récidive pour éviter les confusions et les biais potentiels. Un petit nombre d’études dans la littérature sur les délinquants sexuels l’ont fait explicitement. Hanson et Harris (2000) ont comparé 208 récidivistes sexuels à un échantillon de 201 non-récidivistes sur un grand nombre de variables dynamiques. Il s’agissait d’une étude rétrospective dans laquelle l’évaluation des comportements des délinquants a été obtenue sur les variables à deux moments (6 mois et 1 mois) avant la récidive sexuelle pour les récidivistes, ou aux deux moments précédant la collecte des données pour les non-récidivistes. Les évaluations des comportements antérieurs au délit des délinquants étaient fondées sur les informations contenues dans les dossiers et les souvenirs des agents de libération conditionnelle des délinquants, dont beaucoup avaient connaissance des résultats en matière de récidive des délinquants qu’ils supervisaient et, par conséquent, pouvaient ne pas être totalement impartiaux. Hanson et Harris (2000) ont constaté que l’augmentation de la colère entre les deux moments était associée à une augmentation de la récidive sexuelle ; il est intéressant de noter que les récidivistes étaient également plus susceptibles que les non-récidivistes d’avoir commencé à prendre des médicaments anti-androgèniques dans le mois précédant la récidive sexuelle. Les résultats de cette recherche ont permis de développer le SONAR, qui se compose de cinq facteurs stables – autorégulation sexuelle, autorégulation générale, attitudes tolérantes à l’égard de l’agression sexuelle (cognitions comme « droit au sexe, attitudes face au viol, attitudes propices à l’agression d’enfants), déficits d’intimité et influences sociales négatives – et de quatre facteurs aigus – toxicomanie, humeur négative, colère et accès aux victimes. Bien que les facteurs stables et les facteurs aigus aient contribué de manière significative à la prédiction du risque, il y avait peu de preuves que les changements dans ces facteurs étaient liés à la récidive sexuelle (Hanson, Harris, Scott, & Helmus, 2007, p. 25).

Hudson et al. (2002) ont corrélé les scores de changement pré-post de plusieurs mesures d’auto-évaluation des délinquants sexuels de 242 délinquants sexuels traités et ont trouvé des corrélations inverses modestes mais statistiquement significatifs de certaines de ces mesures (mauvaise gestion de la colère, faible empathie, malaise social) avec la récidive sexuelle – c’est-à-dire que des changements plus importants étaient liés à une récidive sexuelle plus faible. Bien que la littérature examinant le risque de violence sexuelle dynamique soit limitée à quelques études, les résultats disponibles apportent un soutien croissant à la nature changeante des variables dynamiques et suggèrent que l’amélioration ou la détérioration des domaines de besoins criminogènes des délinquants sexuels est associée à une augmentation ou à une diminution de la récidive.

La nature dynamique du VRS-SO a été testée en évaluant les éléments dynamiques du VRS-SO au début et à la fin du traitement (à environ 6 à 8 mois d’intervalle, en moyenne). De manière peut-être plus significative, les scores de changement calculés à partir des items dynamiques avant et après le traitement se sont avérés être significativement inversement liés à la récidive sexuelle après avoir contrôlé le risque actuariel (c’est-à-dire le score statique du VRS-SO) et les différences dans la durée du suivi par une analyse de survie par régression de Cox, VRS-SO statique Wald (1) = 41,33, p < .001, exp( B ) = 1,23 ; changement dynamique Wald (1) = 3,94, p < .05, exp( B ) = 0,90. En termes pratiques, une exp(B ) de 0,90 signifierait que chaque point de changement de score permettrait de prédire une diminution de 10 % de la récidive sexuelle, après prise en compte du risque. En outre, on a constaté que le changement de traitement prédisait mieux la récidive chez les délinquants à haut risque ( r = -0,15, p < 0,05), qui ont plus à changer, que chez les délinquants à faible risque ( r = -0,01, ns ) qui ont moins à changer – c’est-à-dire en raison de l’effet plancher. Lorsque les scores de changement ont été examinés sur les trois facteurs après contrôle du risque statique, seuls les scores de changement de déviance sexuelle étaient significativement associés à des réductions de la récidive sexuelle, Wald (1) = 3,73, p = 0,053, tandis que les scores statiques continuaient à être associés à une augmentation de la récidive, Wald (1) = 42,14, p < 0,001.

En résumé, les analyses des changements confirment que les items dynamiques du VRS-SO sont dynamiques, c’est-à-dire que les changements positifs sont liés à une réduction de la récidive. Les résultats sont également conformes au principe du risque (Andrews et Bonta, 2003), c’est-à-dire que le traitement a plus d’impact sur les délinquants à haut risque que sur ceux à faible risque.

Les résultats sont également conformes au principe du risque (Andrews et Bonta, 2003), c’est-à-dire que le traitement a plus d’impact sur les délinquants à haut risque que sur ceux à faible risque.

Les résultats des analyses du score de changement de VRS donnent des résultats similaires (Lewis et al., 2008). Les scores de changement de VRS étaient inversement corrélés aux récidives criminelles avec violence ( r = -0,26, p < 0,001) après plus de 6 ans de suivi post-traitement – autrement dit, un changement de traitement plus important était lié à des taux plus faibles de récidive avec violence. La relation entre le changement de traitement et la récidive violente s’est maintenue après avoir contrôlé la durée du suivi et le niveau de risque avant traitement à l’aide d’analyses de survie par régression de Cox.

VRS-SO_feuille_codage (trad fr)

Relation entre les types de déni et les objectifs de traitement recommandés par Salter (1988) pour la prise en charge des délinquants sexuels.

Relation entre les types de déni et les objectifs de traitement recommandés par Salter (1988) pour la prise en charge des délinquants sexuels.  La présente Recommandation a été élaborée sur la base des travaux du Conseil de l’Europe et d’autres organisations compétentes, dont l’Union européenne, l’Organisation des Nations Unies, la Confédération européenne de la probation (CEP), EuroPris, l’Association internationale pour le traitement des délinquants sexuels (IATSO), l’Organisation nationale pour le traitement des délinquants sexuels (NOTA), les Centres ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles (CRIAVS), l’antenne néerlandaise de l’Association pour le traitement des délinquants sexuels (NL-ATSA) et l’Association pour le traitement des délinquants sexuels (ATSA).

La présente Recommandation a été élaborée sur la base des travaux du Conseil de l’Europe et d’autres organisations compétentes, dont l’Union européenne, l’Organisation des Nations Unies, la Confédération européenne de la probation (CEP), EuroPris, l’Association internationale pour le traitement des délinquants sexuels (IATSO), l’Organisation nationale pour le traitement des délinquants sexuels (NOTA), les Centres ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles (CRIAVS), l’antenne néerlandaise de l’Association pour le traitement des délinquants sexuels (NL-ATSA) et l’Association pour le traitement des délinquants sexuels (ATSA).