Handboook of sex offender treatment (B Schwartz, 2011)

Handboook of sex offender treatment (B Schwartz, 2011)

« Travaillant dans le domaine du traitement des délinquants sexuels depuis 1971, j’ai aujourd’hui l’impression d’être tombé dans le « trou du lapin » et de voir la Reine rouge crier : « Qu’on leur foute la paix ». Les réponses contre-productives aux délinquants sexuels et au problème des agressions sexuelles n’ont-elles pas de fin ? L’éveil des consciences sur le traumatisme des abus sexuels a été une bataille longue et difficile. Lorsque j’ai commencé à travailler dans ce domaine, on reprochait souvent aux femmes d’être victimes d’agressions sexuelles. Elles étaient sorties après 22 heures. Elles s’étaient rendues volontairement dans l’appartement d’un homme. Elles n’avaient pas fermé leur porte à clé. J’ai été appelée à Madison, dans le Wisconsin, pour suivre une formation après qu’un juge eut blâmé une victime d’un viol violent parce qu’elle portait un short. Le traumatisme du viol a commencé à être reconnu au début des années 1970, bien que certains membres du Mouvement des femmes aient exagéré la situation, comme Susan Brownmiller (1975), qui a proposé dans son best-seller que tous les hommes sont des violeurs. Plus tard, le public a pris conscience des effets à vie des abus sexuels sur les enfants. Pendant une brève période, à la fin des années 1980, la question des abus sexuels a fait l’objet d’une approche équilibrée. Toute l’histoire de la réaction du public aux abus sexuels est marquée par des affaires sensationnelles qui ont fait date. Jack l’Éventreur a attiré l’attention sur le sort des femmes pauvres contraintes de se prostituer en raison de leur situation désespérée et a peut-être suscité la première peur collective d’un prédateur sexuel. Jack n’ayant jamais été identifié, nous ne saurons jamais quelle aurait été la réaction des pouvoirs publics. Les poursuites engagées contre Albert Fish, pédophile, meurtrier d’enfants et cannibale, ont stimulé le lancement de l’internement civil des « psychopathes sexuels », qui a débuté dans les années 1930 mais s’était largement éteint dans les années 1980. En 1990, Earl Shriner a castré un jeune garçon et les citoyens de l’État de Washington ont littéralement marché jusqu’à la législature de l’État en insistant pour que le gouvernement adopte des lois qui les protègent. La réponse a été de ressusciter l’engagement civil et de mettre en place une notification publique. D’autres crimes horribles commis contre des victimes, tels qu’Adam Walsh, Megan Kanka et Jacob Wetterling, ont donné lieu à des initiatives législatives qui ont abouti à l’établissement de registres des délinquants sexuels, à l’internement civil et à des restrictions en matière de résidence. Des États ont tenté d’imposer la castration chimique et la peine de mort. Le Congrès américain examine actuellement un projet de loi qui empêcherait les délinquants sexuels de percevoir des indemnités de chômage et des prêts aux petites entreprises. En 2006, le Congrès a adopté la loi SORNA (Sex Offender and Notification Act), communément appelée loi Adam Walsh, qui prévoit la création d’un registre fédéral des délinquants sexuels et, entre autres, l’inscription à vie des enfants de plus de 13 ans dans un registre. Cette loi a été adoptée avec une seule voix dissidente dans les deux chambres. En mai 2010, seuls l’Ohio, la Floride et le Delaware s’étaient conformés à la loi, mais la Cour suprême de l’Ohio a estimé que certaines parties de la loi violaient la séparation des pouvoirs. Cependant, un examen des registres des délinquants sexuels des États révèle qu’un homme adulte sur 220 aux États-Unis est un délinquant sexuel enregistré. Ce chiffre ne tient pas compte des mineurs de 11 ans qui sont inscrits dans les registres de trente-deux États (Burns, 2008). La définition de l’agression sexuelle s’est élargie au cours des dernières décennies. Dans certains cas, cette extension est pleinement justifiée, comme dans les cas de viols conjugaux et d’agressions sexuelles commises par des membres du clergé ou des thérapeutes à l’encontre d’adultes. Toutefois, dans de nombreux cas, elle est devenue ridicule. Charbel Hamaty a été condamné en 2005 en Caroline du Nord lorsque sa femme l’a photographié en train d’embrasser leur bébé nu sur le nombril. Il a purgé six mois de prison et sa femme a été arrêtée et privée de contact avec leurs enfants pendant plusieurs mois. En 2003, Jacqueline Mercado et son petit ami ont été arrêtés pour crime à cause d’une photo d’elle en train d’allaiter son enfant. Il y a eu de nombreux cas de personnes arrêtées et sanctionnées pour avoir possédé des photos de leurs enfants nus. Dans la plupart des cas, il s’agissait d’employés de pharmacie qui développaient des photos de famille et qui dénonçaient ces personnes aux autorités. Avec la prolifération d’Internet, une toute nouvelle catégorie de délinquants sexuels est apparue. Dans certains cas, ces individus étaient effectivement des pédophiles qui tentaient d’attirer des enfants dans leurs filets. Cependant, la recherche suggère qu’une proportion significative des individus accusés d’avoir accédé à de la pornographie enfantine sur Internet ou d’avoir eu des relations sexuelles avec des mineurs (souvent des policiers se faisant passer pour des mineurs) sont moins déviants ou dangereux que le pédophile traditionnel. Cependant, la possession de matériel pédopornographique est passible de peines extrêmement sévères. En fonction de l’âge de l’enfant représenté et du degré de pénétration ou de violence, les lignes directrices fédérales en matière de condamnation prévoient une peine de dix à trente ans.

Par exemple, Roland Guerra a été condamné pour avoir discuté de matériel sexuellement explicite avec un policier qui se faisait passer pour une jeune fille de 13 ans. Il a été condamné à la prison à vie. Morton Berger a utilisé son ordinateur pour regarder dix représentations de pornographie enfantine. Il a été condamné à une peine de 200 ans. En comparaison, les lignes directrices fédérales en matière de condamnation recommandent une peine de trois ans si un individu attaque un enfant avec une batte de base-ball et lui brise le bras, ou de quatre ans s’il lui perfore un poumon. Si l’agresseur s’en prend à un enfant et que celui-ci en meurt, la peine recommandée est de quatre ans. Si les peines sont de plus en plus longues, les sanctions après la libération sont de plus en plus sévères. Outre l’utilisation de registres des délinquants sexuels, de nombreuses communautés ont adopté des restrictions de résidence pour les délinquants sexuels. Dans certains États, ces restrictions vont jusqu’à empêcher ces personnes de vivre à moins de 2 500 pieds d’un arrêt de bus. Cela exclut 99,6 % de toutes les résidences (Levinson, 2007). La presse s’est intéressée à la situation à Miami où des délinquants sexuels, hommes et femmes, ont été contraints de vivre sous un pont, car c’était le seul endroit où un délinquant sexuel pouvait légalement résider. Heureusement, dans ce cas, l’attention des médias a contraint la ville à modifier sa politique. Toutefois, il reste extrêmement difficile pour cette population de trouver un logement approprié. Des études sur les conséquences des restrictions imposées par la Floride ont montré que la moitié des délinquants sexuels ne pouvaient pas vivre avec leur famille, que 39 % d’entre eux étaient sans abri et que 22 % avaient été contraints de déménager au moins deux fois. Cette politique encourage les délinquants à se cacher et va donc à l’encontre de la fonction des registres. En outre, les délinquants sexuels ont été contraints de se loger loin de tout emploi, de tout moyen de transport ou de toute thérapie. Des études menées au Colorado et au Minnesota ont également montré que les restrictions de résidence ne permettaient pas de prévenir les agressions sexuelles d’enfants, qui se produisent le plus souvent dans leur propre maison ou dans celle d’amis ou de parents (Levinson, 2007). Qu’est-ce qui fonctionne ? L’objectif de ces politiques publiques est-il de prévenir les abus sexuels ou de punir des individus qui sont devenus les parias de cette société ? Si nous voulons réellement décourager les délinquants sexuels de récidiver, la recherche indique que nous devons encourager les systèmes de soutien positifs (Colorado Department of Public Safety, 2004 ; Kruttschmidt, Uggen, & Shelton, 2000), l’emploi (Kruttschmiidt, Uggen, & Shelton, 2000 ; Uggen, Manza, & Behens, 2004), et la propriété (Uggen et al., 2004). Bon nombre des politiques publiques actuelles se sont révélées très coûteuses et inefficaces pour prévenir les agressions sexuelles. En outre, elles interfèrent avec les facteurs mêmes dont il a été démontré qu’ils réduisaient la récidive. Cependant, aucun politicien ne veut être celui qui propose une législation qui abrogerait ces politiques. Une suggestion simple pour permettre de réévaluer une législation qui pourrait s’avérer inefficace ou destructrice est d’inclure une clause de caducité qui exigerait le renouvellement de certains projets de loi seulement après une évaluation de leur efficacité. Alors que les politiques publiques, encouragées par une couverture incendiaire de l’ensemble de la question des abus sexuels, visent à empêcher les délinquants sexuels d’obtenir un emploi, un soutien social, un logement et/ou un traitement, les approches thérapeutiques actuelles, telles que le modèle « Good Lives », sont fondées sur l’aide apportée aux délinquants pour qu’ils puissent répondre à ces mêmes besoins. Si des individus qui ont trouvé des moyens inappropriés de satisfaire leurs besoins humains fondamentaux avant de commettre une agression sexuelle ne peuvent pas satisfaire leurs besoins après avoir commis une infraction, ne s’agit-il pas d’une situation propice à la récidive ? Si je me suis laissé aller à ces élucubrations, c’est pour replacer dans leur contexte les défis auxquels sont confrontés ceux qui travaillent à la prévention des agressions sexuelles et leurs clients. Cet ouvrage rassemble des idées fondamentales issues de divers domaines de la gestion des délinquants sexuels, notamment de théoriciens, de thérapeutes, d’agents de probation, de polygraphes et de juristes. Tous les travaux ont été entièrement mis à jour et rassemblés dans un produit facilement accessible. Ces chapitres ne représentent pas une approche cohérente du traitement. Au contraire, les auteurs présentent une variété d’idées et de techniques. Le lecteur peut analyser les recherches qui soutiennent ou non certaines méthodes ou théories. Je voudrais mettre en garde contre la popularité actuelle du concept d’approches « fondées sur des preuves », qui menace de décourager l’expérimentation même sur laquelle des traitements efficaces ont été mis au point. Les pratiques fondées sur des données probantes ont vu le jour en médecine physique, où ce qui était efficace pouvait être clairement documenté. On peut s’accorder sur le fait qu’un patient souffrant d’appendicite doit être opéré et non traité à l’aspirine. Le type de recherche qui permet de développer des pratiques fondées sur des preuves en médecine est très différent de celui qui peut être réalisé dans le domaine de la santé mentale, en particulier dans un domaine comme le traitement des délinquants sexuels, où les enjeux sont très importants.

Nous sommes rarement en mesure d’établir l’efficacité d’un traitement en refusant de traiter des personnes sélectionnées au hasard, qui risquent alors davantage de récidiver. Il est très difficile, à une époque où les budgets sont de plus en plus réduits, de mettre en place des programmes identiques utilisant des méthodes différentes afin de déterminer laquelle est la plus efficace. Bien que j’utilise des techniques cognitivo-comportementales dans les programmes que j’ai dirigés, je reconnais qu’il existe peu de recherches concrètes démontrant leur supériorité par rapport à d’autres méthodes, que ce soit pour les adultes ou les mineurs ayant des comportements sexuels inappropriés. En outre, les programmes de traitement « cognitivo-comportemental » sont rarement identiques et il n’y a pas d’accord sur la définition de ce terme. Par conséquent, en examinant les différentes approches décrites ici, le lecteur est invité à garder l’esprit ouvert et à être prêt à élargir son répertoire plutôt que d’attendre que des recherches soient effectuées, ce qui ne sera peut-être jamais le cas. En outre, le lecteur est averti que de nombreux programmes d’études préemballés sont commercialisés comme étant « fondés sur des données probantes ». Or, ces programmes sont souvent fondés sur des recherches très limitées. En conclusion, je tiens à remercier les rédacteurs et les éditeurs de l’Institut de recherche civique qui ont imaginé ce travail et les nombreux auteurs qui ont accepté de mettre à jour leurs ouvrages. Dans l’idéal, ces informations seront utiles à mes collègues qui poursuivent l’objectif de :

NO MORE VICTIMS

Barbara Schwartz Août 2010

https://www.civicresearchinstitute.com/toc/HSOTTOC.pdf

Si le lien est brisé: HSOTTOC

« Le déni est généralement décrit comme un mécanisme de défense activé spécifiquement en réponse aux actes d’agression sexuelle (Birgisson, 1996; Laflen & Sturm, 1994; McKibben, 1999). Celui-ci comporte des dimensions (ex. : les faits, les conséquences sur la victime, etc.) pouvant ou non être corrélées entre elles (Barbaree, 1991; McKibben, 1999; Pollock & Hashmall, 1991; Salter, 1988). Cette conception du déni semble plus ou moins juste, car le déni pourrait être une caractéristique générale de la personnalité du pédophile. Le déni pourrait en effet être associé à un trait de personnalité plus large d’attribution externe du contrôle pour l’ensemble des événements de la vie. Cette tendance du pédophile à rattacher le contrôle des événements de sa vie à des facteurs externes a été mesurée empiriquement et a fait l’objet de thérapies axées sur la prévention de la récidive (Fisher, Beech, & Browne, 1998; Marsa et al., 2004; Parton & Day, 2002) »

« Au cours des dernières décennies, l’escalade apparente des crimes impliquant des comportements sexuels déviants, coercitifs et agressifs est devenue un problème de plus en plus grave, qui se traduit par des coûts pour les victimes et la société dans son ensemble. L’impact psychologique à long terme des agressions sexuelles sur les adultes et les enfants victimes a été documenté à de nombreuses reprises. Les coûts supportés par la société comprennent un réseau de services médicaux et psychologiques destinés à faciliter le rétablissement des victimes, l’enquête, le procès et l’incarcération des délinquants – souvent dans des unités séparées ou des installations spéciales – ainsi que la couverture invisible mais tangible de la peur qui oblige les victimes potentielles à programmer leurs activités quotidiennes normales en fonction des questions de sécurité. Malgré la gravité du problème, peu de recherches empiriques ont été consacrées à l’étiologie, à l’évolution, à la remédiation et à la gestion des comportements sexuels déviants et coercitifs. Pour traiter ces troubles et prendre des décisions cruciales sur la manière de gérer ces délinquants, les cliniciens ont été contraints de s’appuyer sur leur expérience personnelle. Par nature, cette expérience n’est pas systématique et n’est pas validée par la recherche empirique. L’absence de données empiriques solides sur ce problème est certes remarquable, mais pas surprenante. La rareté des recherches dans ce domaine pourrait bien être attribuée à la timidité scientifique historique concernant la plupart des aspects du comportement sexuel. »

« Au cours des dernières décennies, l’escalade apparente des crimes impliquant des comportements sexuels déviants, coercitifs et agressifs est devenue un problème de plus en plus grave, qui se traduit par des coûts pour les victimes et la société dans son ensemble. L’impact psychologique à long terme des agressions sexuelles sur les adultes et les enfants victimes a été documenté à de nombreuses reprises. Les coûts supportés par la société comprennent un réseau de services médicaux et psychologiques destinés à faciliter le rétablissement des victimes, l’enquête, le procès et l’incarcération des délinquants – souvent dans des unités séparées ou des installations spéciales – ainsi que la couverture invisible mais tangible de la peur qui oblige les victimes potentielles à programmer leurs activités quotidiennes normales en fonction des questions de sécurité. Malgré la gravité du problème, peu de recherches empiriques ont été consacrées à l’étiologie, à l’évolution, à la remédiation et à la gestion des comportements sexuels déviants et coercitifs. Pour traiter ces troubles et prendre des décisions cruciales sur la manière de gérer ces délinquants, les cliniciens ont été contraints de s’appuyer sur leur expérience personnelle. Par nature, cette expérience n’est pas systématique et n’est pas validée par la recherche empirique. L’absence de données empiriques solides sur ce problème est certes remarquable, mais pas surprenante. La rareté des recherches dans ce domaine pourrait bien être attribuée à la timidité scientifique historique concernant la plupart des aspects du comportement sexuel. »

Handboook of sex offender treatment (B Schwartz, 2011)

Handboook of sex offender treatment (B Schwartz, 2011)

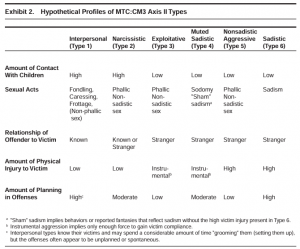

Source: Jeffrey Abracen, Ph.D., C.Psych. & Jan Looman, Ph.D., C.Psych. (2016)

Source: Jeffrey Abracen, Ph.D., C.Psych. & Jan Looman, Ph.D., C.Psych. (2016)