Mise en œuvre de politiques et de pratiques fondées sur des données probantes dans les services de probation

Deuxième édition, Octobre 2009

Deuxième édition, Octobre 2009

Contributeurs à la deuxième édition :

Meghan Guevara, Crime and Justice Institute, et Enver Solomon , pour l’Institut de la criminalité et de la justice et l’Institut national des services pénitentiaires

Contributeurs à la première édition :

Brad Bogue, Nancy Campbell, Mark Carey, Elyse Clawson, Dot Faust, Kate Florio, Lore Joplin, George Keiser, Billy Wasson, & William Woodward

Dans tout le pays, les services de probation s’efforcent de faire plus avec moins. Les populations de délinquants continuent de croître, et les décideurs politiques et les responsables des services correctionnels se tournent vers les services de milieu ouvert pour réduire la surpopulation des établissements pénitentiaires. Face à la réduction des budgets, les organismes de correction communautaire ainsi que les responsables gouvernementaux élus et nommés cherchent des solutions innovantes pour réduire les nouveaux crimes et les nouvelles victimisations. Heureusement, il existe une abondante littérature sur les pratiques efficaces qui ont prouvé leur capacité à réduire le risque des délinquants.

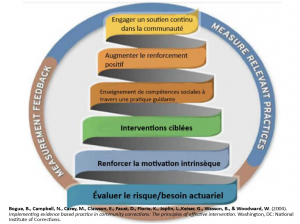

Malheureusement, la connaissance de ces pratiques fondées sur des preuves (EBP) ne suffit pas pour mettre en œuvre et maintenir cette nouvelle façon de faire. Les agences et les systèmes doivent avoir la capacité d’opérer un changement important dans leurs pratiques institutionnelles et leur culture organisationnelle ; ils ont besoin d’un cadre pour guider ce changement. Dans le cadre d’un accord de coopération avec l’Institut national des services correctionnels, l’Institut pour la criminalité et la justice et ses partenaires ont élaboré le modèle intégré pour la mise en œuvre de politiques et de pratiques fondées sur des données probantes (figure 1). Le modèle intègre à la fois des recherches sur les pratiques correctionnelles efficaces et les approches pratiques nécessaires pour créer et maintenir une organisation fondée sur des données probantes. Le modèle comporte trois composantes : Pratique fondée sur des données probantes, développement organisationnel et collaboration. L’objectif de ce document est de présenter le soutien théorique et empirique du modèle, ainsi que les stratégies pratiques pour sa mise en œuvre dans des services de probation.

EBP_Bogue&al (trad FR)

l’article original: https://s3.amazonaws.com/static.nicic.gov/Library/024107.pdf