Paris – Faire dialoguer victimes et auteurs de crimes ou de délits pour apaiser, responsabiliser, prévenir la récidive et rétablir la paix sociale: « la justice restaurative » tente de s’implanter en France après avoir fait ses preuves à l’étranger.

Alain Ghiloni, père d’un jeune de 20 ans tué en 1995 par un autre de 21 ans pour avoir refusé de lui donner son baladeur, a tenté l’expérience en 2014.

« J’étais sorti frustré du procès d’assises. Peu de temps pour s’exprimer, pas de réponse à mes questions: pourquoi ce meurtre gratuit, cette violence’« , explique l’homme à l’AFP.

Alors, pour comprendre et exprimer sa douleur, il a accepté de rencontrer trois détenus condamnés pour meurtre à la centrale de Poissy. Six entretiens avec à ses côtés deux victimes d’agressions, un animateur-psychologue et deux membres de la société civile.

« La première fois, c’est oppressant. Quand l’un des meurtriers s’est présenté comme une victime avec ses années de prison, j’ai pas supporté. Il ne faut pas inverser les rôles, tu avais le choix de ne pas tuer, nous, on subit, on est condamné à perpétuité. Mais au final, de part et d’autre, cela a permis un apaisement, une prise de conscience« , dit-il.

« Il fallait que je raconte pourquoi j’étais en prison. Les victimes étaient là pour chercher une réponse, moi aussi« , constate Roméo, un détenu interrogé par l’association d’aide aux victimes INAVEM. « J’y suis allé pour pouvoir dire ce que j’ai sur le coeur. Ça m’a enlevé les clichés que je pouvais avoir sur les victimes« , ajoute Thomas, autre détenu.

« Le principe, c’est d’offrir aux auteurs et aux victimes qui n’en ont pas eu la possibilité pendant le procès pénal un espace de parole, où ils vont pouvoir échanger, sans jugement et dans le respect de la dignité de chacun sur le pourquoi du crime, sur comment s’en sortir, cheminer vers un apaisement« , explique Robert Cario, professeur de criminologie et président de l’Institut français pour la justice restaurative (IFJR).

– « Reconstruction« –

« Ces personnes en souffrance peuvent, en présence de professionnels formés, se redécouvrir comme des personnes, non réductibles à l’acte qu’elles ont commis ou subi. Il en découle une responsabilisation des auteurs et des victimes qui peuvent avancer dans leur reconstruction« , précise-t-il.

C’est en août 2014 que la réforme pénale a consacré dans le droit français ces rencontres détenus-victimes, déjà développées au Canada, aux Pays-Bas ou au Royaume-Uni, après deux expériences jugées positives à Poissy en 2010 et 2014.

La formule met en relation des personnes qui ne se connaissent pas mais dont les affaires « entrent en résonance« , ou un auteur et sa victime. Elle peut intervenir avant ou après une condamnation.

« Le système va monter en puissance. Il se doit d’être rigoureux, basé sur le volontariat et sans gratification pour le détenu en terme de remise de peine« , explique à l’AFP Christiane Taubira. « Je crois qu’il va durablement s’inscrire dans notre dispositif général de résilience pour les victimes et de prévention de la récidive« , se félicite la ministre de la Justice.

« On a des rencontres qui commencent à se monter, comme à Bourg-en-Bresse sur le thème des accidents de la route, et des modules de formation des personnels pénitentiaires ont été lancés à l’ENAP » (l’Ecole nationale d’administration pénitentiaire), souligne Olivia Mons de l’INAVEM.

Préface

Préface Le problème des délinquants anormaux constitue, sur le terrain de la défense sociale, un centre d’intérêt primordial. C’est qu’en effet, il se relie, d’une part, à la lutte contre la grande criminalité dans la mesure où celle-ci est l’œuvre des délinquants de tempérament et d’autre part, à la lutte contre la délinquance d’habitude, dans la mesure où des individus catalogués aujourd’hui comme délinquants d’habitude sont des anormaux.

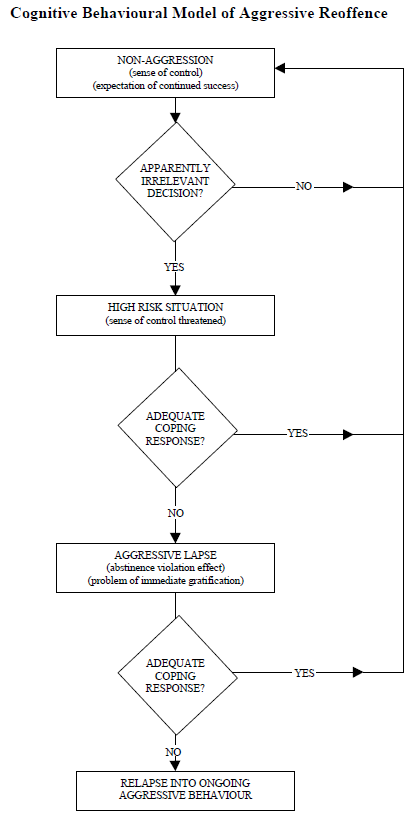

Le problème des délinquants anormaux constitue, sur le terrain de la défense sociale, un centre d’intérêt primordial. C’est qu’en effet, il se relie, d’une part, à la lutte contre la grande criminalité dans la mesure où celle-ci est l’œuvre des délinquants de tempérament et d’autre part, à la lutte contre la délinquance d’habitude, dans la mesure où des individus catalogués aujourd’hui comme délinquants d’habitude sont des anormaux. RP approaches are particularly viable within a correctional framework. The reasons for this span the areas of correctional philosophy, policy and practice. From a philosophical point of view, there is a growing community impatience with an approach that puts expensive correctional resources into servicing the psychotherapeutic needs of violent offenders at the expense, as it is perceived, of services to the victims. The focus of RP methods on the reduction of violent behaviour rather than on broader psychotherapeutic goals is therefore attractive. In addition, some broader psychotherapeutic approaches tend to see offenders as being themselves the victims of their developmental histories, and thereby imply a lessened capacity for self-determination and culpability. The RP approach maintains a clear focus on the offender as fully responsible for their behaviour and for maintaining their efforts to improve it.

RP approaches are particularly viable within a correctional framework. The reasons for this span the areas of correctional philosophy, policy and practice. From a philosophical point of view, there is a growing community impatience with an approach that puts expensive correctional resources into servicing the psychotherapeutic needs of violent offenders at the expense, as it is perceived, of services to the victims. The focus of RP methods on the reduction of violent behaviour rather than on broader psychotherapeutic goals is therefore attractive. In addition, some broader psychotherapeutic approaches tend to see offenders as being themselves the victims of their developmental histories, and thereby imply a lessened capacity for self-determination and culpability. The RP approach maintains a clear focus on the offender as fully responsible for their behaviour and for maintaining their efforts to improve it.