L’application du principe de risque dans le monde réel : est-elle possible dans le domaine de la probation ?

BIEN QUE PLUSIEURS théories de la justice pénale existent pour servir de feuille de route à une supervision efficace, le modèle Risque, Besoins et Réactivité (RBR) domine la littérature scientifique. Une recherche rapide dans la base de données Criminal Justice Abstracts D

BIEN QUE PLUSIEURS théories de la justice pénale existent pour servir de feuille de route à une supervision efficace, le modèle Risque, Besoins et Réactivité (RBR) domine la littérature scientifique. Une recherche rapide dans la base de données Criminal Justice Abstracts D

Un projet de démonstration de ce modèle a été élaboré et réalisé. Les auteurs de l’évaluation ont constaté que le modèle n’avait aucun effet sur les résultats des délinquants ; cependant, le modèle (soit en raison de sa complexité, soit pour une autre raison) n’a pas été entièrement mis en oeuvre (Lowenkamp, Holsinger, & Bechtel, 2016). Bien que cela puisse intuitivement sembler facile, la lutte pour appliquer correctement le principe de risque réside dans les détails de la mise en oeuvre et la disponibilité des ressources. Dans le système fédéral de probation, il y a eu un effort concerté pour aligner les pratiques de supervision avec le modèle RBR depuis 2009. Cet article examine l’efficacité du système dans la mise en oeuvre du principe de risque. En outre, cet article examine l’adoption d’une évaluation de la violence et la manière dont elle peut affiner l’utilisation de ce principe de risque.

Les database révèle 140 publications évaluées par des pairs faisant référence au modèle RBR depuis 2000. Comme le notent Andrews et Bonta (2007), le modèle RBR a été utilisé, avec un succès croissant, en Amérique du Nord et dans le monde entier. Les auteurs commentent également la robustesse du modèle, mais observent (2007:15) que « le plus grand défi est de transférer le modèle RBR dans des contextes « réels » ». La recherche sur les services correctionnels et le principe du risque soutient certainement cette affirmation.

Dans un examen de 38 programmes correctionnels, les chercheurs n’ont trouvé qu’un seul programme qui répondait aux critères de variation de l’intensité et de la durée des programmes en fonction du risque (Lowenkamp, 2004). De même, Lovins (2012) a constaté que 36 des 134 programmes de traitement correctionnel examinés faisaient varier la durée des programmes en fonction du risque.

Enfin, Lowenkamp, Pealer, Smith et Latessa (2004) ont constaté qu’environ 33 % des programmes de surveillance en Ohio ciblaient les délinquants à haut risque ou variaient la durée ou l’intensité des programmes en fonction du risque. En outre, seuls quatre programmes répondaient à ces trois critères. Pour faire écho à Andrews et Bonta (2007), il semble que la transposition du modèle RBR dans des contextes réels soit un défi et qu’elle ait été assez difficile.

Une tentative récente d’appliquer le modèle RBR à la surveillance de la probation a été présentée dans une monographie intitulée Dosage Probation (Center for Effective Public Policy, 2014). Ce modèle s’appuie sur les recherches existantes sur le modèle RBR ainsi que sur les recherches émergentes (mais limitées) sur le dosage. L’un des aspects de ce modèle consiste à fixer des seuils de services correctionnels en fonction du niveau de risque. Ainsi, les délinquants à risque élevé recevraient 300 heures de traitement, ce qui nécessiterait des périodes de surveillance plus longues, alors que les délinquants à risque modéré recevraient 100 heures de traitement, ce qui nécessiterait des périodes de surveillance plus courtes. Cela conduirait en fait à varier la durée et l’intensité des services en fonction du niveau de risque pour les délinquants placés en milieu ouvert.

L’application du principe de risque dans le monde réel _ est-elle possible dans le domaine de la probation_(traduction)

Lien vers l’article original (en anglais): https://www.uscourts.gov/sites/default/files/usct10024-fedprobation-sept2016_0.pdf

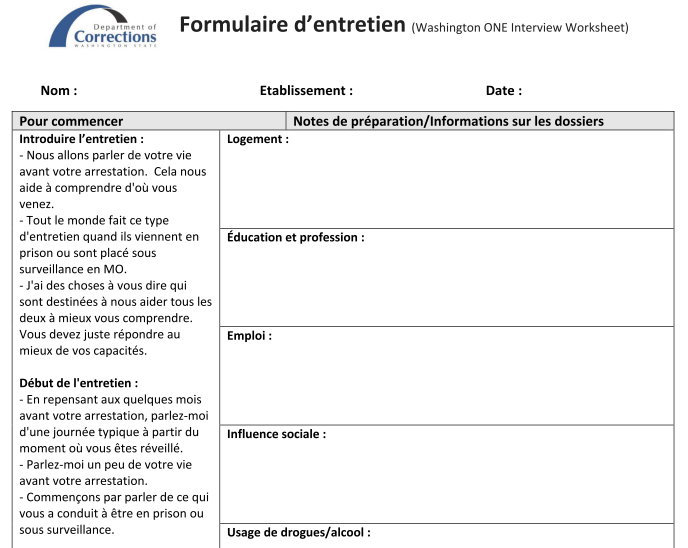

Le trés productif département des services penitentiaires de Washington a publié un « formulaire d’entretien« , a savoir une sorte de « fiche arrivant » destinée à relever un maximum d’informations et de commencer à structurer l’évaluation (traduction FR en bas de l’article).

Le trés productif département des services penitentiaires de Washington a publié un « formulaire d’entretien« , a savoir une sorte de « fiche arrivant » destinée à relever un maximum d’informations et de commencer à structurer l’évaluation (traduction FR en bas de l’article).