Le Sexual Desire Inventory (SDI) est un questionnaire utilisé pour mesurer l’intensité et la fréquence du désir sexuel chez les individus. Il comprend généralement deux sous-échelles principales : le désir sexuel dyadique (désir pour des activités sexuelles avec un partenaire) et le désir sexuel solitaire (désir pour des activités sexuelles en solitaire).

Voici comment le SDI est généralement scoré :

1. Items : Le SDI comprend plusieurs items, chacun évalué sur une échelle de Likert. Les participants indiquent leur niveau de désir sexuel pour chaque item.

2. Calcul des scores :

- Désir sexuel dyadique (partenaire): Additionnez les scores des items relatifs au désir sexuel dyadique. (7, 3, 9, 8, 1, 2, 6)

- Désir sexuel solitaire : Additionnez les scores des items relatifs au désir sexuel solitaire. (12, 13, 11, 10)

- Désir sexuel dyadique (autre personne): (5, 4)

3. Score total : Le score total du SDI peut être obtenu en additionnant les scores des sous-échelles. Cependant, il est souvent plus utile de considérer séparément les scores dyadiques et solitaires pour obtenir une évaluation plus détaillée.

Exemple de calcul

Supposons que le SDI comporte les items suivants (ceci est un exemple simplifié) :

1. Fréquence des pensées sexuelles (dyadique)

2. Fréquence des pensées sexuelles (solitaire)

3. Désir d’activités sexuelles avec un partenaire

4. Désir d’activités sexuelles en solitaire

Un participant donne les réponses suivantes :

1. Item 1 : 5

2. Item 2 : 3

3. Item 3 : 6

4. Item 4 : 2

Pour calculer les scores :

• Désir sexuel dyadique : Item 1 + Item 3 = 5 + 6 = 11

• Désir sexuel solitaire : Item 2 + Item 4 = 3 + 2 = 5

Score total : 11 (dyadique) + 5 (solitaire) = 16

Interprétation

• Scores élevés : Indiquent un désir sexuel élevé.

• Scores bas : Indiquent un désir sexuel faible.

• Différences entre dyadique et solitaire : Peuvent indiquer des préférences ou des besoins spécifiques en matière de sexualité.

Il est important de noter que le SDI doit être interprété par un professionnel qualifié pour une évaluation précise et appropriée.

| Sexual Desire Inventory (SDI)

Inventaire du désir sexuel Spector et al. (1996) Spector et al. in 1996[1] |

Ce questionnaire porte sur votre niveau de désir sexuel. Par désir, nous entendons l’intérêt ou le souhait d’une activité sexuelle. Pour chaque item, veuillez encercler le chiffre qui correspond le mieux à vos pensées et à vos sentiments. Vos réponses seront confidentielles et anonymes.

- Au cours du mois dernier, à quelle fréquence auriez-vous aimé avoir une activité sexuelle avec un partenaire (par exemple, toucher les parties génitales de l’autre, donner ou recevoir une stimulation orale, avoir un rapport sexuel, etc.)

| 0) Pas du tout

1) Une fois par mois 2) Une fois toutes les deux semaines 3) Une fois par semaine |

4) Deux fois par semaine

5) 3 à 4 fois par semaine 6) Une fois par jour 7) Plus d’une fois par jour |

- Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous eu des pensées sexuelles impliquant un partenaire ?

| 0) Pas du tout

1) Une fois par mois 2) Une fois toutes les deux semaines 3) Une fois par semaine |

4) Deux fois par semaine

5) 3 à 4 fois par semaine 6) Une fois par jour 7) Plus d’une fois par jour |

- Lorsque vous avez des pensées sexuelles, quelle est l’intensité de votre désir d’avoir un comportement sexuel avec un partenaire ?

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Aucune envie Forte envie

- Lorsque vous voyez une personne attirante pour la première fois, quelle est l’intensité de votre désir sexuel ?

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Aucune envie Forte envie

- Lorsque vous passez du temps avec une personne séduisante (par exemple, au travail ou à l’école), quelle est l’intensité de votre désir sexuel ?

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Aucune envie Forte envie

- Lorsque vous vous trouvez dans des situations romantiques (comme un dîner aux chandelles, une promenade sur la plage, etc.), quelle est l’intensité de votre désir sexuel ?

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Aucune envie Forte envie

- Quelle importance accordez-vous à la satisfaction de votre désir sexuel par le biais d’une activité avec un partenaire ?

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Pas du tout important Extrêmement important

- Par rapport à d’autres personnes de votre âge et de votre sexe, comment évaluez-vous votre désir de vous comporter sexuellement avec un partenaire ?

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Beaucoup moins de désir Beaucoup plus de désir

- Au cours du mois dernier, combien de fois auriez-vous aimé avoir des relations sexuelles seul(e) (par exemple, vous masturber, vous toucher les parties génitales, etc.

| 0) Pas du tout

1) Une fois par mois 2) Une fois toutes les deux semaines 3) Une fois par semaine |

4) Deux fois par semaine

5) 3 à 4 fois par semaine 6) Une fois par jour 7) Plus d’une fois par jour |

- Quelle est l’intensité de votre désir d’avoir des relations sexuelles seul(e) ?

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Aucune envie Forte envie

- Quelle est l’importance pour vous de satisfaire votre désir d’avoir des relations sexuelles seul(e) ?

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Pas du tout important Extrêmement important

- Par rapport à d’autres personnes de votre âge et de votre sexe, comment évaluez-vous votre désir d’avoir des relations sexuelles seul(e) ?

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Beaucoup moins de désir Beaucoup plus de désir

- Combien de temps pourriez-vous rester confortablement sans avoir une activité sexuelle quelconque ?

| 0) Pour toujours

1) Un an ou deux 2) Plusieurs mois 3) Un mois |

4) Quelques semaines

5) Une semaine 6) Quelques jours 7) Un jour 8) Moins d’un jour |

[1] Source. This inventory was originally published in “The Sexual Desire Inventory: Development, Factor, Structure, and Evidence of Reliability,” by I. P. Spector, M. P. Carey, and L. Steinberg. 1996, Journal of Sex & Marital Therapy, 22, 175-190.

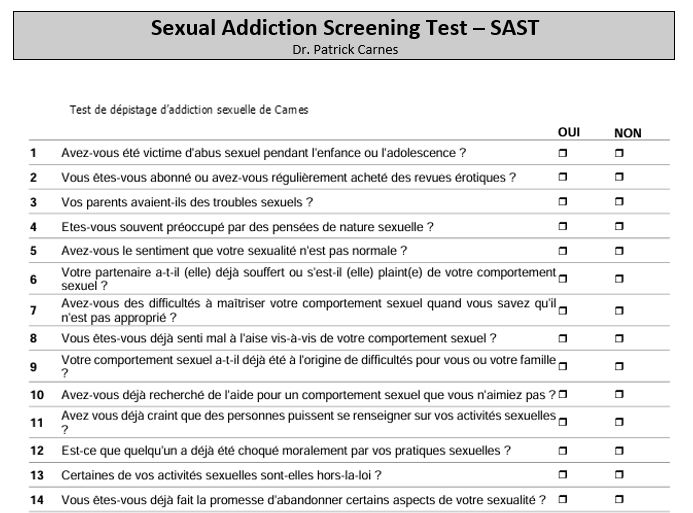

Test de Dépistage de l’Addiction Sexuelle (Sexual Addiction Screening Test – SAST)

Test de Dépistage de l’Addiction Sexuelle (Sexual Addiction Screening Test – SAST)

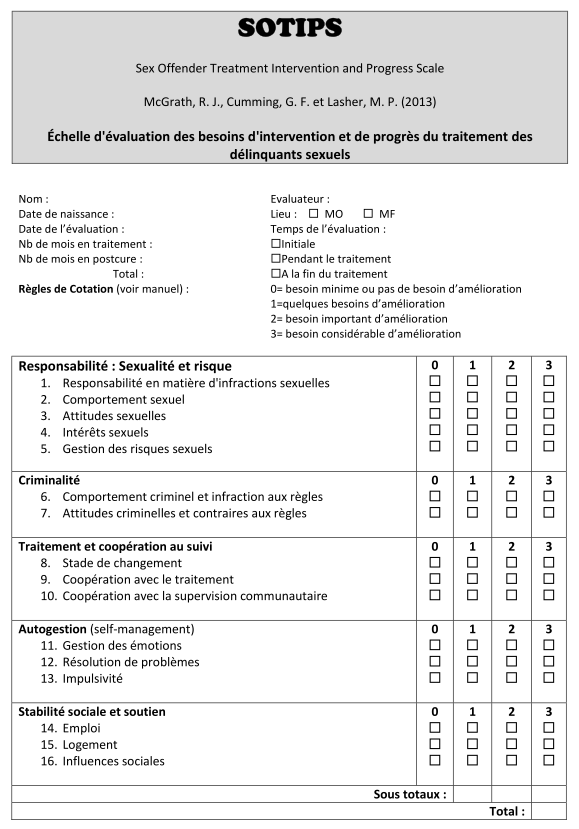

Robert Mc Grath a plus de 35 ans d’expérience dans la prestation de services cliniques, de conseil, de formation et de recherche axés sur l’évaluation, le traitement et la gestion des personnes ayant commis des infractions sexuelles. Il a reçu en 2015 le Lifetime Significant Achievement Award de l’Association for the Prevention and Treatment of Sexual Abuse (ATSA).

Robert Mc Grath a plus de 35 ans d’expérience dans la prestation de services cliniques, de conseil, de formation et de recherche axés sur l’évaluation, le traitement et la gestion des personnes ayant commis des infractions sexuelles. Il a reçu en 2015 le Lifetime Significant Achievement Award de l’Association for the Prevention and Treatment of Sexual Abuse (ATSA).