Dans les programmes de traitement pour les délinquants sexuels en angleterre (SOTP, Sex Offender Treatment Programmes), plusieurs programmes ou modules sont utilisés. certains sont adaptables ou adapatés pour les délinquants sexuels souffrant d’une déficience intellectuelle (c’est-à-dire des hommes dont le QI se situe entre 60 et 80 et qui présentent des déficits d’adaptation).

Dans les programmes de traitement pour les délinquants sexuels en angleterre (SOTP, Sex Offender Treatment Programmes), plusieurs programmes ou modules sont utilisés. certains sont adaptables ou adapatés pour les délinquants sexuels souffrant d’une déficience intellectuelle (c’est-à-dire des hommes dont le QI se situe entre 60 et 80 et qui présentent des déficits d’adaptation).

SOTP a été arrêté en 2017 après une

évaluation montrant peu ou pas d’effet, voire une légère augmentation de la récidive dans certains cas, ce qui a suscité des controverses.

Un article de la BBC en 2019, MoJ used failed sex offender treatment ‘unlawfully’, a rapporté qu’une analyste, Kathryn Hopkins, avait présenté en 2012 des recherches indiquant que le SOTP rendait les délinquants plus dangereux, mais le programme n’a été arrêté qu’en 2017. Elle estimait que cela aurait pu entraîner environ 180 crimes supplémentaires sur cinq ans par rapport aux non-traités. Le ministère de la Justice a contesté ces conclusions, affirmant que l’arrêt du programme sans preuve solide et sans alternative aurait été irresponsable.

c’est quoi SOTP ?

– Les programmes ont été élaborés conformément aux exigences des lois sur l’égalité et le handicap (UK).

– Le déploiement et la formation de conversion ont maintenant eu lieu en détention et dans la communauté.

– Tout animateur formé à l’adaptation peut mettre en œuvre l’une ou l’autre des approches adaptées.

– Tous les programmes peuvent être commandés en détention et dans la communauté. Les trois programmes sont les suivants

- Becoming New Me

- New Me Coping

- Living as New Me

Résumé

Programme cognitivo-comportemental comprenant 166 heures de traitement pour les hommes âgés de 18 ans ou plus, reconnus coupables d’un délit sexuel.

Type d’intervention

Prison, travail de groupe

Groupes cibles, niveau de prévention et sous-groupes

Délinquants (potentiels) | Prévention tertiaire | Jeunes adultes (18-20 ans), Adultes (21+ ans) | Hommes | Interventions pour les personnes handicapées/ayant des difficultés d’apprentissage | Prison, travail de groupe | Anglais

Population cible

Hommes âgés de 18 ans et plus ayant été condamnés pour un délit sexuel avec contact ou tentative de contact, qui présentent un risque moyen, élevé o u très élevé de nouvelle condamnation selon l’évaluation actuarielle du risque RM2000, dont le QI se situe entre 60 et 80 et qui présentent des déficits de fonctionnement adaptatif. Les meurtriers sexuels à faible risque sont également placés dans ce programme. Ce programme est applicable à la fois en détention et dans la communauté.

u très élevé de nouvelle condamnation selon l’évaluation actuarielle du risque RM2000, dont le QI se situe entre 60 et 80 et qui présentent des déficits de fonctionnement adaptatif. Les meurtriers sexuels à faible risque sont également placés dans ce programme. Ce programme est applicable à la fois en détention et dans la communauté.

Organisme de mise en œuvre

National Offender Management Service (Angleterre et Pays de Galles)

Mode et contexte de mise en œuvre

La méthode de traitement est largement cognitivo-comportementale. En d’autres termes, les méthodes visent à intervenir sur le chemin de la délinquance en restructurant les attitudes qui soutiennent ou permettent la délinquance sexuelle et en modifiant les comportements dysfonctionnels antérieurs par l’acquisition de nouvelles compétences et de nouvelles ressources. L’approche thérapeutique a été spécifiquement développée pour répondre aux besoins de ce groupe de clients. Il s’agit d’une approche de traitement en groupe pour huit délinquants sexuels adultes de sexe masculin en détention ou dans la communauté.

Le programme Becoming New Me (BNM) est un programme de traitement accrédité. En tant que tel, tous les prestataires du programme BNM sont soumis à des procédures d’audit. L’objectif de l’audit est de s’assurer que les programmes sont mis en œuvre comme prévu, à la fois sur le plan opérationnel et sur le plan clinique. Sur le plan opérationnel, l’audit garantit que les programmes bénéficient d’un soutien et d’une attention appropriés de la part de la direction, que leur mise en œuvre n’est pas compromise par des ressources insuffisantes, que le personnel bénéficie d’un soutien et que les évaluations et autres documents administratifs sont remplis de manière appropriée et en temps voulu.

Le processus d’assurance clinique permet de s’assurer que la qualité des traitements dispensés est conforme aux attentes. Chaque programme est évalué en fonction de deux critères : la qualité de l’exécution du programme et la qualité de la gestion du traitement. Le processus comprend l’examen des documents relatifs au traitement, tels que les « produits » (travaux réalisés par les participants), les journaux et les rapports du personnel du programme, le visionnage d’au moins trois enregistrements de séances et l’examen des dossiers du superviseur (tels que les notes d’observation et les dossiers de supervision).

Niveau/nature de l’expertise du personnel requise

Les programmes de traitement des délinquants sexuels (SOTP) sont conçus pour être dispensés par du personnel « paraprofessionnel », par exemple des agents pénitentiaires, des éducateurs et des assistants psychologues. L’aptitude à ce travail est basée sur les compétences et non sur les qualifications ou l’expérience professionnelle. Tous les membres du personnel travaillant sur des programmes pour délinquants sexuels en détention sont soumis à un processus de sélection complet prescrit au niveau national, suivi d’une formation résidentielle au cours de laquelle leur compréhension, leurs compétences et leurs aptitudes seront évaluées. Le personnel doit d’abord être jugé apte à devenir animateur. Pour ce faire, il doit passer diverses évaluations psychométriques et s’entretenir avec des responsables locaux. Ils doivent ensuite passer un centre d’évaluation. Les candidats retenus suivront une formation aux compétences fondamentales associées au travail avec les délinquants sexuels, puis la formation de base spécifique au programme pour les milieux carcéraux ou communautaires. Les animateurs SOTP expérimentés peuvent ensuite postuler pour devenir animateurs de programmes adaptés une fois qu’ils ont fait la preuve de leur efficacité. Ils doivent alors passer une évaluation spécifique aux programmes adaptés et deux autres formations. Seules les personnes ayant réussi la formation peuvent continuer à dispenser les programmes adaptés. Ceux qui réussissent la formation dispensent le traitement sous la supervision d’un responsable de traitement ou d’un superviseur désigné à tout moment. .

Intensité/étendue de l’engagement avec le(s) groupe(s) cible(s)

Le programme BNM comprend 166 heures de traitement (sur la base d’une participation de huit hommes). Il est possible de réduire la taille du groupe. Chaque session dure environ deux heures. Le traitement a lieu jusqu’à cinq fois par semaine.

Description de l’intervention

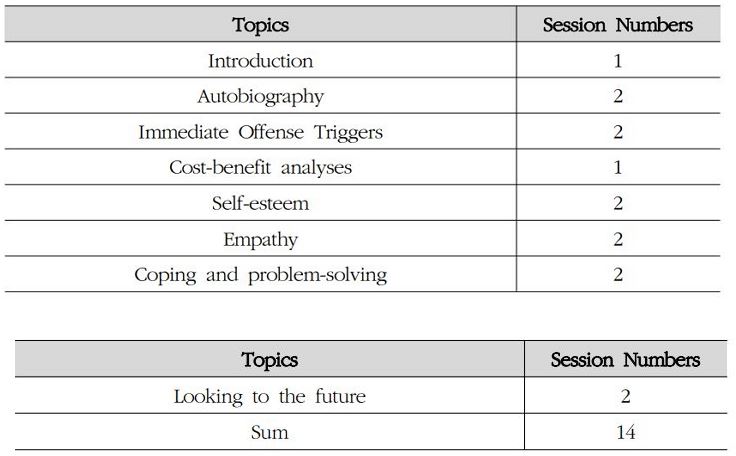

L’intervention se compose de douze blocs :

- Bloc 1 – Gelling : Il s’agit d’un bloc d’introduction visant à encourager l’engagement.

- Bloc 2 – Getting Going : L’objectif de ce bloc est d’encourager la cohésion du groupe et d’instiller un sentiment d’optimisme pour le changement. Dans ce bloc, les membres du groupe établissent les règles et les attentes du traitement et commencent à parler de la gestion des sentiments de honte.

- Bloc 3 – Présentation de l’ancien et du nouveau moi : Les membres du groupe sont encouragés à parler de leur vie jusqu’à présent et sont initiés au modèle « Old Me New Me » (Haaven, 2006). Ils sont encouragés à renforcer leur nouveau moi au cours du traitement. Une introduction aux facteurs de risque et de réussite liés à la délinquance sexuelle est également proposée par le biais de la « roue de la réussite

- Bloc 5 – Nouveau moi et sexe : Dans ce bloc, les membres du groupe conviennent d’un langage et d’un vocabulaire communs pour les actes sexuels et les parties du corps. Une éducation sexuelle de base est dispensée. Le consentement et les questions juridiques liées au sexe et à la loi sont abordés.

- Bloc 6 – Comprendre mon délit : L’objectif de ce bloc est de permettre aux membres du groupe de comprendre les problèmes qui les ont poussés à commettre des infractions. Il s’agit d’identifier les problèmes sur lesquels il faut travailler en particulier pour aider l’individu à éviter de commettre d’autres délits.

- Bloc 7 – Facteurs de risque et de réussite : Séance d’examen individuel à mi-parcours du traitement. Il s’agit d’une séance de motivation visant à encourager et à soutenir l’apprentissage réalisé jusqu’à présent. Les membres du groupe doivent percevoir cette séance comme un exemple de réussite personnelle – leur réussite.

- Bloc 8 – Gérer mes pensées sexy : Dans ce bloc, les membres du groupe sont encouragés à reconnaître et à gérer leurs « pensées pas très sexy ». Ils ont également l’occasion de mettre en pratique les compétences de New Me pour faire face à leurs pensées désagréables en matière de sexualité et de relations.

- Bloc 9 – Gérer mes problèmes : Dans ce bloc, les membres du groupe sont encouragés à améliorer leur capacité à résoudre les problèmes en utilisant un processus en 5 étapes. Ils ont la possibilité de s’exercer.

- Bloc 10 – Gérer mes sentiments : Dans ce bloc, les membres du groupe sont encouragés à identifier les « vieux moi » et les sentiments « incontrôlables » qui ont joué un rôle dans la délinquance. Les membres du groupe sont encouragés à développer des modes de pensée qui renforcent le Nouveau Moi. Divers sentiments courants associés à la délinquance sexuelle sont abordés dans le traitement et les membres du groupe ont l’occasion de s’entraîner à gérer leurs sentiments.

- Bloc 11 – Gérer mes relations : Dans ce bloc, les membres du groupe sont encouragés à explorer l’impact que les relations ont eu sur leur vie. Ils sont encouragés à mettre en pratique les moyens d’améliorer le fonctionnement de leurs relations.

- Bloc 12 – Aller de l’avant : dans ce bloc, les membres du groupe ont l’occasion de s’exercer en tant que Nouveau Moi à faire face à des situations à risque. Les membres du groupe sont informés de la disponibilité des traitements futurs et les attentes concernant les prochaines étapes sont également structurées.

Évaluations

Bien que le traitement des délinquants sexuels en général ait fait l’objet de nombreuses recherches au cours des 20 dernières années, on sait relativement peu de choses sur l’évaluation et le traitement des délinquants sexuels souffrant d’une déficience intellectuelle (DSI). Pourtant, ces derniers sont susceptibles de représenter environ 30 % de la population des délinquants (Mottram, 2007). L’applicabilité des approches cognitivo-comportementales spécifiquement conçues pour les populations souffrant de déficience intellectuelle a fait l’objet de plusieurs études (Lindsay, 2002 ; Courtney et Rose, 2004). Ces examens ont porté sur la gestion du comportement, la résolution de problèmes, la psychoéducation et les approches cognitivo-comportementales. Si la plupart des approches semblent prometteuses, les études d’évaluation réalisées à ce jour sont assez limitées en raison de lacunes méthodologiques (échantillons restreints et hétérogènes, utilisation de mesures dont la fiabilité et la validité sont limitées, utilisation de résultats mal définis, etc., Lindsay & Taylor, 2010). En outre, il n’existe pas d’essais thérapeutiques contrôlés dans ce domaine. Malgré cela, certaines études de résultats sont dignes d’intérêt.

Haaven, Little et Petre-Miller (1990) ont décrit un traitement (le programme « Social skills ») pour ce groupe de clients à l’Oregon State Hospital. Le traitement comprenait une formation aux aptitudes sociales, une éducation sexuelle et la promotion de l’autocontrôle des comportements sexuels aberrants. Le traitement comprenait également des stratégies cognitivo-comportementales axées sur les compétences en matière d’autorégulation, de surveillance et d’autogestion. Après le traitement, un taux de récidive de 23 % a été observé, alors que le taux général de récidive est de 44 %.

Rose, Jenkins, O’Connor, Jones et Felce (2002) décrivent un programme de traitement de groupe pour cinq délinquants sexuels ID. Le traitement comprenait des procédures d’autocontrôle, la prise en compte des effets sur les victimes, l’identification des émotions en soi, l’éducation sexuelle, la formation à l’affirmation de soi et l’évitement des situations à risque. Les participants ont fait état d’une diminution de la force des attitudes favorables à la délinquance sexuelle. Cependant, le seul changement significatif a été décrit en relation avec le locus de contrôle. Après le traitement, les participants ont fait état d’un locus de contrôle plus externe. Les auteurs suggèrent que cela pourrait être dû au fait qu’une grande partie des sessions mettait l’accent sur les conséquences externes possibles de toute infraction future. Un suivi d’un an a montré qu’il n’y avait pas eu de récidive.

Craig et al (2006) ont fait état d’un groupe de traitement CBT de 7 mois. Le contenu du travail de groupe comprenait l’éducation sexuelle et la loi, l’identification et la reconstruction des distorsions cognitives, le développement de l’empathie envers les victimes et les compétences en matière de prévention des rechutes. Aucun des délinquants participant à l’étude n’a récidivé au cours d’une période de suivi de 12 mois. Il n’est cependant pas clair si c’est une conséquence de l’intervention ou non.

Keeling et al. (2006) rendent compte du traitement de 18 hommes à risque modéré ou élevé ayant des « besoins spéciaux » en Australie, qui avaient entrepris un traitement en détention. Le programme comprenait des groupes « processus » qui abordaient les questions fondamentales liées au traitement des délinquants sexuels (par exemple l’éducation sexuelle et l’éducation aux abus sexuels, la divulgation, l’empathie envers la victime, les distorsions cognitives, les schémas de vie, le cycle de l’infraction et la prévention des rechutes) et des groupes « questions » qui abordaient les questions plus générales basées sur les compétences (par exemple la communication, la résolution de problèmes, la prise de décision, la sensibilisation à la victime, les émotions, l’autorégulation sexuelle, les attitudes et les croyances, les relations, l’établissement d’objectifs et New Me). Les résultats ont montré que les membres du groupe ont montré des changements significatifs après le traitement sur les mesures des attitudes associées à la délinquance sexuelle, à l’empathie envers les victimes et à la maîtrise de soi. Des changements moins importants ont été constatés en ce qui concerne l’amélioration des attitudes criminelles générales, l’intimité sociale et la réduction de la solitude émotionnelle, bien que les auteurs soulignent les limites des outils d’évaluation utilisés.

Murphy et al (2007) font état d’un traitement de groupe par TCC pour 15 hommes sur une période d’un an (une séance de 2 heures par semaine – environ 100 heures de traitement). Certains hommes de l’échantillon ont participé à deux groupes de traitement, d’autres à un seul. Des changements significatifs dans les connaissances et les attitudes sexuelles, l’empathie à l’égard des victimes et les distorsions cognitives ont été signalés. Pendant la durée du traitement, tous les hommes (sauf un) n’ont pas eu de comportement sexuellement abusif. Après le traitement (six mois), deux autres hommes ont eu un comportement sexuellement abusif. Murphy et al. notent que les hommes qui ont eu un comportement sexuellement abusif pendant et après le traitement avaient tous été diagnostiqués comme souffrant d’un trouble du spectre autistique.

Nezu et al. (2006) ont décrit leur programme de traitement, qui comprend des traitements individuels, familiaux et de groupe. Un taux de récidive de 4 % est rapporté sur une période de trois ans. Les auteurs signalent que les personnes qui ont suivi des traitements « combinés » sont celles qui ont le plus progressé.

Murphy et Sinclair (2008) ont décrit un projet connu sous le nom de SOTEC- ID, qui est un projet de collaboration sur neuf sites répartis au Royaume-Uni. Au cours de la période de traitement, les hommes ont montré une augmentation statistiquement significative de leurs connaissances sexuelles et de leur empathie, ainsi qu’une réduction des distorsions cognitives. Ces changements se sont maintenus au bout de six mois. Peu d’hommes ont manifesté d’autres comportements sexuellement abusifs au cours de la période d’un an pendant laquelle ils suivaient le traitement et quelques-uns ont manifesté de tels comportements au cours de la période de suivi de six mois.

Williams, Wakeling & Webster (2007) ont examiné l’évolution des tests psychométriques avant et après le traitement auprès d’un échantillon de plus de 200 délinquants ayant participé au programme Adapted (un prédécesseur du BNM). Des changements significatifs ont été observés avant et après le traitement dans tous les principaux objectifs du traitement, notamment la prévention des rechutes, les attitudes favorables à la délinquance, le déni et les distorsions, l’empathie à l’égard des victimes et l’estime de soi.

Le programme Becoming New Me a fait l’objet d’une évaluation des résultats et des processus. Des changements significatifs ont été constatés avant et après le traitement dans tous les domaines des besoins criminogènes. L’évaluation du processus a révélé qu’en général, le traitement était considéré comme répondant aux besoins.

Résumé

Programme de traitement accrédité, dispensé dans les prisons et destiné aux délinquants sexuels masculins adultes condamnés, visant à restructurer les attitudes pro-offensives et à développer un nouveau moi.

Type d’intervention

Prison, travail de groupe

Groupes cibles, niveau de prévention et sous-groupes

Délinquants (potentiels) | Prévention tertiaire | Jeunes adultes (18-20 ans), Adultes (21+ ans) | Hommes | Prison, travail de groupe | Anglais

Population cible

Hommes âgés de 18 ans et plus ayant été condamnés pour un délit sexuel avec contact ou une tentative de contact, qui présentent un risque moindre de nouvelle condamnation selon un RM2000 et qui ont un QI compris entre 60 et 80 et des déficits de fonctionnement adaptatif. Ce programme est applicable à la fois en détention et dans la communauté.

Organisme de mise en œuvre

National Offender Management Service (Angleterre et Pays de Galles).

Mode et contexte de mise en œuvre

La méthode de traitement est largement cognitivo-comportementale. En d’autres termes, les méthodes visent à intervenir sur le chemin de la délinquance en (1) restructurant les attitudes qui soutiennent ou permettent la délinquance sexuelle et (2) en modifiant les comportements dysfonctionnels antérieurs par l’acquisition de nouvelles compétences et de nouvelles ressources. L’approche thérapeutique a été spécifiquement développée pour répondre aux besoins de ce groupe de clients. Il s’agit d’une approche de traitement en groupe pour huit délinquants sexuels adultes de sexe masculin en détention ou dans la communauté.

Le programme New Me Coping (NMC) adapté est un programme de traitement accrédité. En tant que tel, tous les prestataires du programme NMC sont soumis à des procédures d’audit. L’objectif de l’audit est de s’assurer que les programmes sont mis en œuvre comme prévu, à la fois sur le plan opérationnel et sur le plan clinique. Sur le plan opérationnel, l’audit garantit que les programmes bénéficient d’un soutien et d’une attention appropriés de la part de la direction, que leur mise en œuvre n’est pas compromise par des ressources insuffisantes, que le personnel bénéficie d’un soutien et que les évaluations et autres documents administratifs sont remplis de manière appropriée et en temps voulu. Le processus d’assurance clinique permet de s’assurer que la qualité des traitements dispensés est conforme aux attentes. Chaque programme est évalué en fonction de deux critères : (1) la qualité de l’exécution du programme et (2) la qualité de la gestion du traitement. Le processus de questions-réponses implique l’examen de documents relatifs au traitement, tels que les « produits » (travaux réalisés par les participants), les journaux et les rapports du personnel du programme, le visionnage d’au moins trois enregistrements de séances et l’examen des dossiers du superviseur (tels que les notes d’observation et les dossiers de supervision).

Niveau/nature de l’expertise du personnel requise

Les SOTP sont conçus pour être dispensés par du personnel « paraprofessionnel », par exemple des agents pénitentiaires, des éducateurs et des assistants psychologues. L’aptitude à ce travail est basée sur les compétences et non sur les qualifications ou l’expérience professionnelle. Tous les membres du personnel travaillant sur les programmes pour délinquants sexuels en détention subissent un processus de sélection complet prescrit au niveau national, suivi d’une formation résidentielle au cours de laquelle leur compréhension, leurs compétences et leurs aptitudes seront évaluées. Le personnel doit d’abord être jugé apte à devenir animateur. Pour ce faire, il doit passer diverses évaluations psychométriques et s’entretenir avec des responsables locaux. Ils doivent ensuite passer une évaluation. Les candidats retenus suivront une formation sur les compétences fondamentales associées au travail avec les délinquants sexuels, puis la formation de base spécifique au programme pour les milieux carcéraux et communautaires. Les animateurs expérimentés peuvent postuler pour devenir animateurs de programmes adaptés une fois qu’ils ont fait la preuve de leur efficacité. Ils doivent alors passer un centre d’évaluation spécifique aux programmes adaptés et deux autres formations. Seules les personnes ayant réussi la formation peuvent continuer à dispenser les programmes adaptés. Les membres du personnel qui réussissent la formation dispensent le traitement sous la supervision d’un responsable de traitement ou d’un superviseur désigné à tout moment.

Intensité/étendue de l’engagement avec le(s) groupe(s) cible(s)

Le programme NMC représente 56 heures de traitement (sur la base d’un groupe de huit hommes). Il est possible de constituer des groupes plus restreints. Chaque session dure environ deux heures. Le traitement a lieu jusqu’à cinq fois par semaine.

Description de l’intervention

Cette intervention se compose de huit blocs :

- Bloc 1 : Gelling – il s’agit d’un bloc d’introduction visant à encourager l’engagement.

- Bloc 2 : Getting Going – l’objectif de ce bloc est d’encourager la cohésion du groupe et d’instiller un sentiment d’optimisme pour le changement. Dans ce bloc, les membres du groupe établissent les règles et les attentes du traitement et commencent à parler de la gestion des sentiments de honte.

- Bloc 3 : New Me Goals – Les membres du groupe sont encouragés à parler de leur vie jusqu’à présent et sont initiés au modèle Old Me New Me (Haaven, 2006). Ils sont encouragés à renforcer leur Nouveau Moi tout au long du traitement. Une introduction aux facteurs de risque et de réussite liés à la délinquance sexuelle est également proposée par le biais de la roue de la réussite. Le Nouveau Moi a besoin d’un réseau de soutien composé d’autres personnes qui peuvent l’aider.

- Bloc 4 : Gérer mes pensées sexy – dans ce bloc, les membres du groupe sont encouragés à reconnaître et à gérer leurs pensées sexy désagréables. Ils ont également l’occasion de mettre en pratique les compétences de New Me pour gérer leurs pensées désagréables sur le sexe et les relations.

- Bloc 5 : Gérer mes problèmes – dans ce bloc, les membres du groupe sont encouragés à améliorer leur capacité à résoudre les problèmes en utilisant le processus en cinq étapes. Ils ont la possibilité de s’exercer.

- Bloc 6 : Gestion de mes sentiments – dans ce bloc, les membres du groupe sont encouragés à identifier les sentiments « incontrôlables » de l’ancien moi qui ont joué un rôle dans la délinquance. Les membres du groupe sont encouragés à développer des modes de pensée qui renforcent le Nouveau Moi. Divers sentiments courants associés à la délinquance sexuelle sont abordés dans le traitement et les membres du groupe ont l’occasion de s’entraîner à gérer leurs sentiments.

- Bloc 7 : Gérer mes relations – dans ce bloc, les membres du groupe sont encouragés à explorer l’impact que les relations ont eu sur leur vie. Ils sont encouragés à mettre en pratique les moyens d’améliorer le fonctionnement de leurs relations.

- Bloc 8 : Aller de l’avant – dans ce bloc, les membres du groupe ont l’occasion de s’exercer en tant que Nouveau Moi à faire face à des situations à risque. Les membres du groupe sont informés de la disponibilité des traitements futurs et des prochaines étapes.

Évaluations

Un certain nombre d’études ont montré que, pour les délinquants considérés comme présentant un faible risque de récidive générale, le traitement n’a qu’un effet modéré sur la réduction de la récidive (Andrews & Bonta, 2006 ; Andrews & Dowden, 2006), ou que, dans le cas de certains programmes intensifs, le traitement peut en fait augmenter les taux de récidive (Andrews et al., 1990 ; Andrews & Dowden, 2006 ; Lowenkamp, Latessa, & Holsinger, 2006 ; Bonta, Wallace-Capretta & Ronney, 2000). Les recherches menées sur les délinquants sexuels participant au Core SOTP ont montré qu’en termes de taux de récidive, les délinquants à faible risque ne bénéficiaient pas de manière significative du traitement (Friendship, Mann & Beech, 2003). Barnett, Wakeling et Howard (2010) ont constaté que, sur une période de suivi de quatre ans, moins d’un pour cent des délinquants sexuels à faible risque de leur échantillon avaient commis une récidive sexuelle avérée. Ce chiffre est similaire au taux de délinquance sexuelle constaté dans les échantillons de délinquants non sexuels (Thornton, 2013). Il est donc important d’expliquer clairement pourquoi une approche de traitement pour les délinquants sexuels présentant une déficience intellectuelle à faible risque a été développée.

Les délinquants présentant une déficience intellectuelle (DI) forment un groupe marginal, avec lequel le RM2000 n’a pas été spécifiquement testé. Nous soutenons qu’un programme pour les délinquants sexuels à faible risque est nécessaire pour aider ce groupe de clients à répondre à leurs divers besoins de traitement liés à l’infraction. Les besoins liés à l’infraction se concentrent sur des questions plus générales de compétences liées à l’infraction, par exemple les compétences de communication, les compétences relationnelles, les compétences de résolution de problèmes. Lambrick et Glaser (2004) ont noté que les clients présentent souvent des déficits particuliers en matière de compétences sociales dans le domaine de la résolution de problèmes, de la gestion de la colère, de la communication, de l’affirmation de soi et de la résolution de conflits. Haaven et Shlank (2001) ont décrit l’importance de l’apprentissage des compétences interpersonnelles. Ils suggèrent que ces compétences sont essentielles pour la prévention des rechutes auprès de cette population. De bonnes compétences interpersonnelles permettent aux délinquants de développer et de maintenir des systèmes de soutien qui sont essentiels. Ils recommandent que la formation aux compétences interpersonnelles porte sur la communication, la gestion de la colère et du stress et les relations. Lindsay, Hamilton, Moulton, Scott, Doyle et McMurran (2011) affirment que si un individu développe des compétences cognitives et sociales en matière de résolution de problèmes, cela peut constituer un facteur de protection contre une récidive future. Ainsi, bien que le programme New Me Coping ne cible pas spécifiquement les besoins liés à l’infraction, il fournit un traitement pour aider à renforcer les besoins liés à l’infraction, ce qui aidera à soutenir et à renforcer New Me.

Afin de s’assurer que ce programme n’augmente pas la probabilité d’une nouvelle condamnation, cette intervention est un programme court, structuré, axé sur la réinsertion, qui n’augmente pas l’importance de la délinquance sexuelle et qui évite soigneusement l’étiquetage ou toute autre activité qui pourrait créer un sentiment de déviance personnelle. L’objectif du traitement des délinquants sexuels à faible risque doit être de renforcer le scénario de la « rédemption », et non celui de la « déviance ».

Ce programme devrait être mis en œuvre à partir de 2014. Un programme d’évaluation sera mis en place pour soutenir la mise en œuvre de ce programme accrédité.

LIVING AS NEW ME

Résumé

Programme de traitement destiné aux hommes âgés de 18 ans ou plus qui ont été reconnus coupables ou qui ont tenté de commettre un délit sexuel de contact sur un enfant.

Type d’intervention

Prison, travail de groupe

Groupes cibles, niveau de prévention et sous-groupes

Délinquants (potentiels) | Prévention tertiaire | Adultes (21+ ans) | Hommes | Prison, travail de groupe | Anglais

Population cible

Hommes âgés de 18 ans et plus ayant été condamnés pour un délit sexuel avec contact ou des tentatives de contact, qui présentent un risque moyen, élevé ou très élevé de nouvelle condamnation selon un RM2000, dont le QI est compris entre 60 et 80 et qui présentent des déficits de fonctionnement adaptatif. Les hommes doivent avoir suivi le programme Becoming New Me. Ce programme est applicable à la fois en détention et dans la communauté.

Organisme de prestation

National Offender Management Service (Angleterre et Pays de Galles).

Mode et contexte de mise en œuvre

La méthode de traitement est largement cognitivo-comportementale. En d’autres termes, les méthodes visent à intervenir sur le chemin de la délinquance en (1) restructurant les attitudes qui soutiennent ou permettent la délinquance sexuelle et (2) en modifiant les comportements dysfonctionnels antérieurs par l’acquisition de nouvelles compétences et de nouvelles ressources. L’approche thérapeutique a été spécifiquement développée pour répondre aux besoins de ce groupe de clients. Il s’agit d’une approche de traitement en groupe pour huit délinquants sexuels adultes de sexe masculin à la fois, en détention ou dans la communauté.

Le programme Adapted Living as New Me (LNM) est un programme de traitement accrédité. En tant que tel, tous les prestataires du programme LNM sont soumis à des procédures d’audit. L’objectif d’un audit est de s’assurer que les programmes sont mis en œuvre comme prévu, à la fois sur le plan opérationnel et clinique. Sur le plan opérationnel, les audits garantissent que les programmes bénéficient d’un soutien et d’une attention appropriés de la part de la direction, que leur mise en œuvre n’est pas compromise par des ressources insuffisantes, que le personnel bénéficie d’un soutien et que les évaluations et autres documents administratifs sont remplis de manière appropriée et en temps voulu.

Le processus d’assurance clinique permet de s’assurer que la qualité des traitements dispensés est conforme aux attentes. Chaque programme est évalué en fonction de deux critères : (1) la qualité de l’exécution du programme et (2) la qualité de la gestion du traitement. Le processus d’assurance qualité implique l’examen des documents de traitement tels que les « produits » (travaux réalisés par les participants), les journaux et les rapports du personnel du programme (visionnage d’au moins trois enregistrements de sessions et examen des dossiers du superviseur, par exemple les notes d’observation et les dossiers de supervision).

Niveau/nature de l’expertise du personnel requise

Les SOTP sont conçus pour être dispensés par du personnel « paraprofessionnel », par exemple des agents pénitentiaires, des éducateurs et des assistants psychologues. L’aptitude à ce travail est basée sur les compétences et non sur les qualifications ou l’expérience professionnelle. Tous les membres du personnel travaillant sur des programmes pour délinquants sexuels en détention sont soumis à un processus de sélection complet prescrit au niveau national, suivi d’une formation résidentielle au cours de laquelle leur compréhension, leurs compétences et leurs aptitudes seront évaluées. Le personnel doit d’abord être jugé apte à devenir animateur. Pour ce faire, il doit passer diverses évaluations psychométriques et s’entretenir avec des responsables locaux. Ils doivent ensuite passer une évaluation. Les candidats retenus suivent une formation sur les compétences fondamentales associées au travail avec les délinquants sexuels, puis la formation de base spécifique au programme pour les milieux carcéraux et communautaires. Les animateurs expérimentés peuvent postuler pour devenir animateurs de programmes adaptés une fois qu’ils ont fait la preuve de leur efficacité. Ils doivent alors passer un centre d’évaluation spécifique aux programmes adaptés et deux autres formations. Seules les personnes ayant réussi la formation peuvent continuer à dispenser les programmes adaptés. Le personnel qui réussit la formation dispensera le traitement sous la supervision d’un responsable de traitement ou d’un superviseur désigné.

Intensité/étendue de l’engagement avec le(s) groupe(s) cible(s)

Le programme LNM comprend entre 20 et 36 heures de traitement (sur la base d’un groupe de huit hommes). Il s’agit d’un programme continu. Chaque session dure environ deux heures. Le traitement a lieu jusqu’à deux fois par mois.

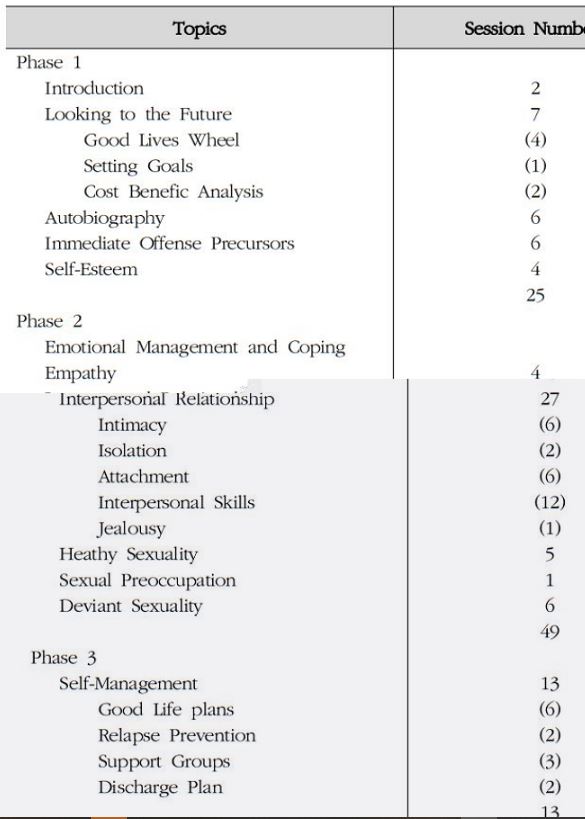

Description de l’intervention

Il s’agit d’un programme continu qui vise à maintenir les acquis du traitement. Il y a cinq modules qui tournent. Ces modules sont les suivants

- Gérer mes problèmes

- Gérer mes pensées sexuelles

- Gérer mes relations

- Gérer mes sentiments

- Conférencier invité d’une agence ou d’un organisme de soutien compétent

Évaluations

Les interventions de maintien ont joué un rôle important dans le maintien des gains obtenus au cours du traitement primaire et dans l’amélioration des effets du traitement (Tolan, Gorman-Smith, & Schoeny, 2009). En fait, certaines études (portant sur des jeunes) ont révélé des effets globaux du traitement uniquement pour les conditions exposées aux séances de rappel (Botvin, 2000 ; Metropolitan Area Child Study Research Group, 2002 ; Tolan et al., 2009).

Malgré les promesses des séances d’entretien, peu d’études ont été menées sur les effets de l’entretien (Eyberg, Edwards, Boggs, & Foote, 1998 ; Tolan et al, 2009). L’étude des effets de l’entretien est rendue difficile par les objectifs conflictuels du traitement, l’absence de mise en œuvre standardisée, le contenu varié de l’intervention et les caractéristiques personnelles de l’individu. En dépit de divers problèmes méthodologiques, plusieurs articles ont fait état d’une réduction de la récidive chez les hommes ayant participé à un programme de maintien. La recherche dans ce domaine se concentre sur les délinquants sexuels ne présentant pas de déficience intellectuelle (aucune étude n’a été rapportée sur les hommes présentant une déficience intellectuelle).

Gordon et Packard (1998) ont constaté que les délinquants sexuels libérés d’un programme de traitement en prison qui ont bénéficié d’un traitement de suivi pour délinquants sexuels ainsi que d’une surveillance correctionnelle dans la communauté ont récidivé à un taux statistiquement significatif inférieur à celui des délinquants qui n’ont bénéficié que d’une surveillance.

McGrath et ses collègues (2003) ont examiné rétrospectivement les taux de récidive de 195 délinquants sexuels qui avaient suivi (n = 56), partiellement (n = 49) ou refusé (n = 90) une composante de maintien. Ils ont constaté que les taux de récidive sexuelle des hommes qui avaient suivi un programme d’entretien (5,4 %) étaient inférieurs à ceux des hommes qui l’avaient refusé (30 %). Les auteurs ont conclu que le suivi communautaire était important et que plus longtemps un individu participait aux services de suivi, moins il était susceptible de récidiver sexuellement.

Ce programme devrait être mis en œuvre à partir de 2014. Une évaluation de l’impact du traitement est prévue conformément aux exigences d’accréditation.

Programme d’intervention en cas de comportement sexuellement préjudiciable (SHBIP)

Programme d’intervention en cas de comportement sexuellement préjudiciable (SHBIP)

Ce manuel (STARRSA CBT) a été créé à l’intention des cliniciens agréés qui administrent ce programme de TCC aux étudiants jugés responsables d’inconduite sexuelle.

Ce manuel (STARRSA CBT) a été créé à l’intention des cliniciens agréés qui administrent ce programme de TCC aux étudiants jugés responsables d’inconduite sexuelle. Dans les programmes de traitement pour les délinquants sexuels en angleterre (

Dans les programmes de traitement pour les délinquants sexuels en angleterre (

L’association « une vie » qui agit en direction à la fois des enfants et des personnes qui les accompagnent (parents, professionnels), a mis en place le site

L’association « une vie » qui agit en direction à la fois des enfants et des personnes qui les accompagnent (parents, professionnels), a mis en place le site