La typologie criminelle de Ressler, développée par Robert K. Ressler et ses collègues du FBI dans les années 1970 et 1980, a été influente dans le domaine du profilage criminel. Cependant, son utilisation actuelle est moins répandue qu’auparavant.

Voici quelques points clés à considérer :

- Évolution des méthodes : Les techniques de profilage criminel ont considérablement évolué depuis l’époque de Ressler. Des approches plus empiriques et basées sur des données ont gagné en importance.

- Critiques : La typologie de Ressler a fait l’objet de critiques concernant sa validité scientifique et son applicabilité universelle.

- Utilisation mixte : Bien que certains éléments de la typologie de Ressler puissent encore être utilisés dans certains contextes, elle n’est généralement plus considérée comme l’outil principal dans les enquêtes criminelles modernes.

- Nouvelles approches : Des méthodes plus récentes, comme l’analyse comportementale et l’utilisation de l’intelligence artificielle dans l’analyse des données criminelles, ont pris de l’importance.

- Formation : La typologie peut encore être enseignée dans certains programmes de formation en criminologie ou en psychologie forensique, mais plutôt comme un élément historique du développement du profilage criminel.

Voir sur le sujet : Who invented the classification of organized, disorganized and mixed serial killers?

Qu’est-ce que cette typologie tueurs organisés/désorganisés?

Afin de proposer de nouvelles classifications, le FBI a clairement utilisé la psychiatrie et le DSM-III, puis sa version ultérieure, le DSM-IV. C’est là que se trouve l’origine de sa fameuse classification en tueurs en série organisés / tueurs en série désorganisés / et tueurs en série mixtes, comme l’ont reconnu quatre des premiers agents à l’origine du BSU du FBI (Behavioral Science Unit), à savoir Robert K. Ressler, John Douglas, Roy Hazelwood et Dick Ault.

John E. Douglas M.S., Robert K. Ressler M.S., Ann W. Burgess R.N., D.N.Sc., Carol R. Hartman R.N., (1986) Criminal profiling from crime scene analysis, Behavioral science and the law, Volume4, Issue4 , Autumn (Fall) 1986

Hazelwood, R. R., & Douglas, J. E. (1980). The Lust Murderer (pp. 18-22). FBI Law Enforcement Bulletin, US Department of Justice.

Burgess, A. W., Hartman, C. R., Ressler, R. K., Douglas, J. E., & McCormack, A. (1986). Sexual homicide: A motivational model. Journal of Interpersonal Violence, 1(3), 251–272

Burgess, Burgess, Douglas, Ressler, Crime Classification Manual, Ed. Jossey-Bass, 1997.

Burgess Ann, Hazelwood Robert, Practical Aspects of Rape Investigation – A Multidisciplinary Approach, Ed. CRC Press, 1995

Cette classification est en réalité une traduction en langage policier et criminologique du DSM-IV, dont ils sont les parents.

« Nous avions besoin d’une terminologie qui ne soit pas basée sur le jargon psychiatrique pour définir les différents types de délinquants et pour que la police et les autres agents chargés de l’application de la loi puissent la comprendre » (Robert K. Ressler) (Robert K. Ressler y Tom Shachtman (1998) I have lived in the Monster, New York, St. Martin’s Press).

« Il ne sert à rien de dire à un agent que ce qu’il recherche est une personnalité psychotique si cet agent n’a pas de formation en psychologie ; nous devions parler aux policiers en des termes qu’ils puissent comprendre et qui les aident dans leur recherche de meurtriers, de violeurs et d’autres criminels violents. Au lieu de dire qu’une scène de crime présentait des preuves d’une personnalité psychopathique, nous avons commencé à dire à l’agent que la scène de crime était ‘organisée’ et que l’auteur possible l’était aussi, alors que dans une autre scène, l’auteur pouvait être ‘désorganisé’, lorsqu’un trouble mental – schizophrénie ou psychose – était présent » (Robert K. Ressler)

La troisième catégorie, celle des tueurs en série mixtes, qui présentent des caractéristiques des deux groupes, comme l’Américain Jeffrey Dahmer, qui a assassiné 17 hommes, ou l’Espagnol Manuel Delgado Villegas, « El Arropiero », est la dernière qu’ils ont créée.

« Nous avions besoin d’une terminologie qui ne soit pas basée sur le jargon psychiatrique pour définir les différents types de criminels et pour que la police et les autres agents chargés de l’application de la loi puissent la comprendre » (Robert K. Ressler)

LE TUEUR EN SÉRIE ORGANISÉ = PSYCHOPATHE

Dans la classification du FBI, le tueur organisé correspond à la définition du psychopathe, le criminel qui souffre d’un trouble de la personnalité antisociale. Ce type de tueur planifie ses crimes à l’avance et utilise des ruses ou des tromperies pour réduire ses victimes, qui sont généralement des étrangers.

Il efface les empreintes et les traces qu’il a pu laisser et modifie la scène du crime pour désorienter les enquêteurs. C’est un type de tueur qui s’améliore à chaque crime. Ils se perfectionnent avec l’expérience et sont très difficiles à attraper.

Beaucoup d’entre eux transportent, lorsqu’ils partent à la « chasse », ce que l’on appelle la « mallette de l’agresseur ». Il s’agit de cordes, de menottes, de rubans adhésifs ou de tout type d’objet qui sera utilisé plus tard pour immobiliser leur victime.

Ils sont tellement intelligents qu’il est tout à fait normal qu’après leur capture, ils se fassent passer pour fous ou prétendent avoir souffert d’un trouble mental transitoire, ce qui impliquerait, dans les deux cas, que la personne n’était pas maîtresse d’elle-même et ne se rendait pas compte de ce qu’elle faisait.

Le délinquant organisé (Ressler et al. 1988)

(a) Il semble planifier ses meurtres.

(b) Il cible ses victimes.

(c) Il exerce un contrôle sur le lieu du crime.

(d) Il utilise souvent une ruse pour prendre le contrôle d’une victime.

(e) Il est adaptable et mobile, et apprend d’un crime à l’autre.

(f) Il utilise souvent des moyens de contention et des kits de viol.

(g) Il utilise sa propre arme et l’enlève une fois qu’il a terminé, afin d’éviter les empreintes digitales.

(h) Il s’efforce d’effacer les empreintes digitales et le sang de la scène de crime.; parfois, ce besoin d’éviter d’être détecté signifie que le suspect laisse la victime nue ou décapitée.

(i) Il prélève des « trophées » sur la scène du crime. Ces trophées sont le reflet des fantasmes du suspect après le crime et la reconnaissance de ce qu’il a accompli.

(j) Il vivra apparemment une vie normale. Il peut être raisonnablement séduisant et grégaire et se sentir supérieur à presque tout le monde.

(k) Il met en scène le crime pour confondre la police. Il va délibérément tromper la police en laissant de fausses traces sur les lieux du crime.

LE TUEUR EN SÉRIE DÉSORGANISÉ = MALADE MENTAL (souvent)

Le deuxième type de tueur en série est le désorganisé, qui correspond au psychotique, au malade mental, presque toujours de type schizophrène, paranoïaque ou délirant, comme Francisco García Escalero, le « mendigo asesino » (tueur de mendiants), auteur de 10 meurtres à Madrid.

Ressler et al. (1988) soulignent que la désorganisation peut être le résultat de la jeunesse, du manque de sophistication criminelle, de la consommation de drogues et d’alcool et/ou d’une déficience mentale ».

Ce criminel est souvent animé par des délires et des hallucinations. Il « entend » par exemple des voix qui le poussent au meurtre, est saisi d’une jalousie infondée, interprète des gestes ou des regards provocateurs chez sa victime, se sent persécuté, pense que quelqu’un lui a jeté un sort ou se croit un élu qui doit remplir une mission par mandat divin.

La personne désorganisée ne planifie pas ses crimes et ne choisit pas ses victimes de manière logique. L’emplacement de la scène du crime reflète la confusion et le désordre qui règnent dans son esprit. Les victimes sont souvent gravement blessées en raison de la résistance qu’elles opposent à une attaque par surprise.

Dans de nombreux cas, une telle scène présente des caractéristiques mixtes. Le crime peut avoir commencé comme un meurtre organisé et s’être désorganisé sous l’effet de divers facteurs, comme dans le cas de Manuel Delgado Villegas dans le crime de Garraf ou comme dans le cas d’Edmund Kemper, un « placard » de plus de deux mètres, qui a tué 9 personnes.

« Lust Murder »

« le meurtre de luxure (lust murder) est unique et se distingue de l’homicide sadique par l’implication d’une attaque mutilante. fondamentalement, deux types d’individus commettent des meurtres de luxure : la personnalité non sociale organisée et la personnalité asociale désorganisée. Le type nonsocial organisé éprouve du rejet et de la haine pour la société dans laquelle il vit. son hostilité se manifeste ouvertement et le meurtre de luxure en est l’expression finale. Le type asocial désorganisé éprouve également de la haine pour son monde, mais il est replié sur lui-même, intériorisé, jusqu’à ce qu’il passe à l’acte en commettant le meurtre. Certains facteurs peuvent indiquer le type de personnalité impliqué dans un meurtre de luxure : l’emplacement du corps, les preuves de torture ou de mutilation avant la mort, les traces de sang de la victime, les preuves de viol et la disponibilité de preuves matérielles sur la scène du crime. Le crime est prémédité, mais il s’agit d’un crime d’opportunité dans lequel la victime n’est généralement pas connue du meurtrier. Le recours au profilage psychologique dans ce type de crime peut aider à déterminer le type de personnalité en cause, mais ne doit pas modifier ou remplacer les mesures d’enquête prescrites (Hazelwood & Douglas, 1980)

Burgess (1986) propose quant à lui un compte rendu complet de l’agression sexuelle sadique et propose un modèle motivationnel dans lequel les fantasmes sadiques et les structures cognitives soutenant l’acte de meurtre sexuel, occupent une place centrale. L’hypothèse de cinq phases de développement en interaction est avancée :

(1) des environnements sociaux inefficaces au début de la vie qui altèrent les liens d’attachement ;

(2) des événements traumatiques formateurs, tels que des modèles déviants et l’expérience d’abus, qui génèrent des fantasmes de contrôle et d’agression comme moyens d’adaptation ;

(3) des réponses structurées telles que l’isolement social, l’autoérotisme et la rébellion qui limitent les expériences interpersonnelles correctives, et le développement de structures cognitives favorisant une vision autojustificatrice et antisociale du monde et de soi ;

(4) des actions envers les autres, telles que la cruauté envers les enfants et les animaux, qui renforcent la violence et retardent le développement de l’empathie ;

(5) un filtre de rétroaction qui entretient les schémas de pensée déviants.

(Ce modèle est similaire aux modèles sociocognitifs de la délinquance agressive)

La Behavioral Science Unit (BSU)

La BSU du National Center for the Analysis of Violent Crime du FBI est un département spécialisé dans l’enquête et la capture de tueurs en série sur l’ensemble du territoire américain. Elle est né en 1972 au siège du FBI à Quantico, en Virginie, mais elle a connu son essor sous les deux mandats du président Ronald Reagan (1981-1989), en réponse aux taux de criminalité élevés qui sévissaient aux États-Unis au début des années 1980.

Un tueur en série pouvait tuer des femmes et des hommes dans plusieurs États – comme c’était le cas – et, en raison de l’absence d’une force de police nationale aux États-Unis, à l’instar de la police nationale ou de la Guardia Civil en Espagne, et du manque de coordination entre les 50 polices d’État, les 3 033 polices de comté et les polices locales, il pouvait parcourir le pays sans même être détecté.

Les importantes ressources humaines et matérielles du FBI et son budget renforcé lui ont permis d’occuper une position de coordination nationale dans le domaine des enquêtes sur les crimes difficiles à élucider, dans lesquels les victimes et les tueurs n’ont aucune relation préalable. Il a également utilisé les moyens informatiques les plus modernes disponibles à l’époque.

Homicide narcisso-sexuel (lust murderer)

Il s’agit du meurtre ou de l’assassinat qui est commis afin d’éprouver une jouissance sexuelle et/ou narcissique.

En l’absence de mobile classique ou apparent (crapuleux, personnel ou affectif), on parlera de motivation narcisso-sexuelle d’ordre pathologique à des degrés divers. L’homicide narcisso-sexuelle n’est pas uniquement une perversion sexuelle. L’intention du tueur s’exprime tout autant dans le viol de la victime que dans la toute-puissance qu’il exerce sur elle. Plus le narcissisme prend pied dans la réalité, plus la pathologie du criminel l’emporte sur la raison.

L’homicide narcisso-sexuel est VIOLENT par définition.

Il s’accompagne souvent de :

- Sadisme (acharnement, mutilation, égorgement décapitation, castration, énucléation, éventration, éviscération, …)

- Nécrophilie

Mais un simple étranglement ou un empoisonnement peuvent suffire, dès lors que les circonstances du crime témoignent de l’agonie ou de la résistance de la victime.

MOTIVATIONS

Dominante sexuelle:

- Agression dans les parties érogènes

- Corps dénudé, viol objectal, viol symbolique, introduction d’objets dans les orifices du corps…

Dominante narcissique

- Mutilation, éviscération….

- Objets fétichistes à côté du corps, messages obscènes …

Absence de mobile apparent :

Le mobile se définit comme l’ensemble des buts rationnels et apparents par lesquels s’explique une infraction.

Pour s’approprier de l’argent, pour jouir sexuellement, pour gagner du pouvoir…

Le mobile est l’élément qui relie l’assassin à sa victime. Or, les motivations du tueur à système sont suffisamment singulières pour être incomprises A PRIORI.

Le tueur à système n’est donc pas un meurtrier normal, animés par des mobiles affectifs ou crapuleux.

On a, à ce stade, l’impression d’avoir affaire à un pervers qui aime tuer ou un fou en liberté.

La victime est REIFIÉE (DEPERSONNALISÉE)

Cela signifie que le tueur l’a complètement déshumanisée pour assouvir ses fantasmes criminels.

- Elle est très souvent inconnue du tueur, ou peu connue (

- Ceci n’est pas incompatible avec une phase d’approche, de séduction ou de manipulation plus ou moins longue.)

- Le tueur n’éprouve aucun sentiment à l’égard de sa victime

- Il désire la connaître dans ses habitudes, dans son intimité pour savoir si elle correspond à son fantasme. Cela lui permet de monter son scenario criminel, ce qui lui permettra d’orienter les enquêteurs vers un tiers susceptible de faire un bon suspect.

- La victime est réduite à un objet de plaisir, sexuel et/ou narcissique

- Le tueur commet des actes violents qui compliquent ou compromettent l’identification du corps. Il peut la mutiler gravement ou simplement la retourner face contre terre en la retournant. Toute cette ritualisation de la scène de crime fait alors partie de sa signature.

- On en déduit son extrême narcissisme

- Certains éléments révèlent un comportement mégalomaniaque ou mythomaniaque (cas d’Albert FISH se prenant pour le Christ)

Nombre de tueurs à système mènent une DOUBLE VIE : celle de l’homme charmant, exemplaire, bon père de famille de surcroît ; et celle du pervers vorace qui tue par plaisir.

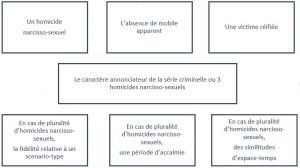

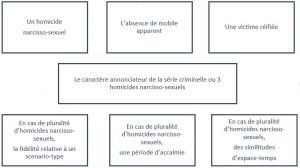

Tueurs à systéme: Trois homicides narcisso-sexuels pour parler de tueur à système

Cette condition est posée par le F.B.I. depuis 1979.

L’idée est que dans l’hypothèse de deux crimes analogues, il s’agirait d’un simple récidiviste. Il faut savoir que sur près de 800 tueurs à système étudiés dans le monde, 98,5 % étaient des violeurs en série ou des agresseurs sexuels. Par ailleurs, 300 d’entre eux ont été libérés et TOUS ont récidivé à court terme.

Mais les criminels sexuels ne deviennent pas tous des tueurs à système. Pour décider du caractère annonciateur de la série criminelle, on pourrait retenir dans l’homicide narcisso-sexuel, 5 critères majeurs :

- Le crime est violent et l’auteur n’en éprouve aucun remords

- Le tueur a eu des relations sexuelles avec sa victime, avant, pendant ou après sa mort

- La victime a été fortement dépersonnalisée, surtout après la mort

- Le criminel a tué pour manipuler le cadavre (transport, mutilation, trophée [tête]…)

- Le tueur n’a pas eu de relation sexuelle mais l’homicide présente une connotation sexuelle

Plus l’activité POST MORTEM est importante, plus le tueur est DANGEREUX et susceptible de RECIDIVER.

Une période d’accalmie sépare les passages à l’acte

Un tueur à système n’est pas un tueur de masse, c’est-à-dire un meurtrier qui dans un court laps de temps va tuer plusieurs personnes souvent sous l’emprise d’un coup de folie.

Ce n’est pas un le père de famille qui tue tous ses proches avant de se suicider.

C’est un chasseur.

Le scenario d’un meurtre sur l’autre est souvent analogue :

Le mode opératoire évolue. La signature psychologique, elle, ne change pas.

Définition du mode opératoire : le mode opératoire est ce que fait le criminel lorsqu’il commet son crime.

Définition de la signature : la signature est ce que n’était pas obligé de faire le criminel pour commettre son crime. C’est ce que doit accomplir l’auteur pour se réaliser lui-même.

Le comportement POST mortem du criminel constitue une grande partie de la signature, puisque l’homicide est accompli. C’est donc l’expression la plus visible de son fantasme. C’est ce qui donne un sens à sa vie, ce qui structure son être. Il ne peut donc que le répéter.

Les passages à l’acte présentent des similitudes d’espace-temps

Un tueur à système opère généralement sur un même territoire de chasse. Il agit récemment aux abords d‘une ville où il a un point d’attache, temporaire ou non.

Plus il est ORGANISE = plus il contrôle la situation

- Plus les facteurs ESPACE / TEMPS prennent une importance à ses yeux

- Les lieux et les dates prennent souvent une dimension symbolique

- On peut parler alors de scène de crime multiple car le lieu de rencontre est différent du lieu du crime, lui-même différent du lieu de dépôt du corps –sans compter le lieu de séquestration, d’agression, de premier dépôt….

Plus il est INORGANISE = moins il contrôle la situation

- Il passe brusquement à l’acte. Il ne gère pas son temps et rentre rapidement chez lui ou fuit pour être en sécurité.

- La manipulation du cadavre est pour lui très importante.

- Son fantasme le détourne plus ou moins de la réalité et des repères espace-temps.

L’homicide narcisso-sexuel ORGANISE :

Renvoie à un tueur MOBILE qui a un véhicule BIEN ENTRETENU.

- Mode d’approche : Il capture sa victime suite à une conversation ou une escroquerie au lieu de recourir à la force physique.

- Choix de la victime: La victime lui est souvent inconnue. Il la sélectionne selon ses critères personnels.

- Mode opératoire: Il opère des retenues avant le passage à l’acte (séquestration) pour maintenir un contrôle sur elle. Il commet des actes sexuels ante et peri mortem. On parlera de sadisme, sexuel ou non, du vivant de la victime.

- Scène de crime : reflète son contrôle, en particulier celui du sang

- Arme: est une arme choisie qu’il porte sur lui

- Le transport du corps: Le corps est souvent transporté, à partir du lieu du crime, puis dissimulé.

- Apparence du tueur: Un homme soigné , avenant d’apparence athlétique.

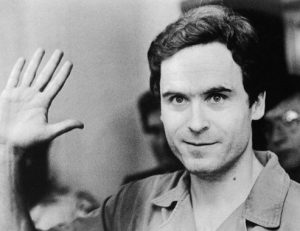

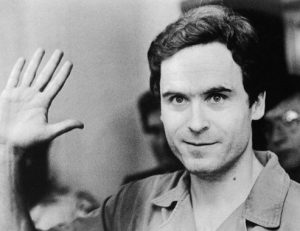

Ted BUNDY: Fils choyé de ses parents qui sont, en réalité, ses grands parents, puisque celle qu’il considérait comme sa sœur était en réalité sa mère. Antécédents psychiatriques : Aucun Comportement pendant l’enfance : Elève ambitieux, réussite scolaire, études de droit. Convivialité. Intégration socio-professionnelle : Très bonne. Fréquentation des mieux intellectuels et politiques. Participe, en tant que volontaire, à des actions sociales. Bénéficie de sympathie générale et de l’admiration des femmes. Ses rêves de réussite se voient couronnés par les fiançailles avec une jeune fille blonde, issue de la grande bourgeoisie. Malheureusement pour lui, la famille de la fiancée rompt les liens. Bundy accuse le coup avec orgueil et se lie avec une jeune femme qui reste, pendant des années, sa maîtresse attitrée. Quotient intellectuel : au-dessus de la moyenne. Choix des victimes : Jeune fille blonde. Relation à la victime avant l’acte : Gentillesse, séduction, comportement rassurant. Mode opératoire : Après avoir convaincu la victime de l’accompagner (parmi les dernières, une fillette de 12 ans qui accepte de l’aider à retrouver une adresse), il l’assomme avec une matraque gardée dans sa manche, la viole et la torture en même temps. Après la mise à mort, il disperse le corps sur le territoire de plusieurs Etats, retourne pour les déterrer et les violer de nouveau. Parfois, il mord et consomme. Sa voiture dispose d’un système de blocage de la porte arrière. Il peut se déguiser en policier pour mieux arriver à ses fins. Comportement après l’acte : Extrêmement organisé, attentif à tous les détails qui empêchent la police de l’identifier. Après son premier interrogatoire en qualité de témoin suspect, il fait semblant d’aider la police. S’estimant plus intelligent que ses poursuivants, il néglige certains détails lors de ses derniers crimes. Deux évasions.

Ted BUNDY: Fils choyé de ses parents qui sont, en réalité, ses grands parents, puisque celle qu’il considérait comme sa sœur était en réalité sa mère. Antécédents psychiatriques : Aucun Comportement pendant l’enfance : Elève ambitieux, réussite scolaire, études de droit. Convivialité. Intégration socio-professionnelle : Très bonne. Fréquentation des mieux intellectuels et politiques. Participe, en tant que volontaire, à des actions sociales. Bénéficie de sympathie générale et de l’admiration des femmes. Ses rêves de réussite se voient couronnés par les fiançailles avec une jeune fille blonde, issue de la grande bourgeoisie. Malheureusement pour lui, la famille de la fiancée rompt les liens. Bundy accuse le coup avec orgueil et se lie avec une jeune femme qui reste, pendant des années, sa maîtresse attitrée. Quotient intellectuel : au-dessus de la moyenne. Choix des victimes : Jeune fille blonde. Relation à la victime avant l’acte : Gentillesse, séduction, comportement rassurant. Mode opératoire : Après avoir convaincu la victime de l’accompagner (parmi les dernières, une fillette de 12 ans qui accepte de l’aider à retrouver une adresse), il l’assomme avec une matraque gardée dans sa manche, la viole et la torture en même temps. Après la mise à mort, il disperse le corps sur le territoire de plusieurs Etats, retourne pour les déterrer et les violer de nouveau. Parfois, il mord et consomme. Sa voiture dispose d’un système de blocage de la porte arrière. Il peut se déguiser en policier pour mieux arriver à ses fins. Comportement après l’acte : Extrêmement organisé, attentif à tous les détails qui empêchent la police de l’identifier. Après son premier interrogatoire en qualité de témoin suspect, il fait semblant d’aider la police. S’estimant plus intelligent que ses poursuivants, il néglige certains détails lors de ses derniers crimes. Deux évasions.

L’homicide narcisso-sexuel INORGANISE :

Renvoie à un tueur qui passe à l’acte de manière spontanée, IMPULSIVE et sous le coup de facteurs émotionnels.

- .Mode d’approche : Il capture sa victime en recourant s’il le faut à la force physique.

- Choix de la victime: La victime lui est souvent connue, au moins de VUE. Il agit dans sa propre zone géographique. En cas de pluralité de victime, elles ne se ressemblent pas

- Mode opératoire: Il effectue une attaque-éclair. Le dialogue avec la victime et le temps de séquestration est quasi-nul. Il commet des actes sexuels POST-MORTEM (nécrophilie sexuelle)

- Scène de crime : Le lieu du crime est choisie au HASARD et laissé en désordre, avec des preuves matérielles et souvent, l’arme du crime.

- Arme: Il utilise une arme d’OPPORTUNITE qui peut être prise sur place.

- Le transport du corps: Le corps reste en vue avec de nombreuses traces de sang.

- Apparence du tueur: Un homme négligé et réservé de type asthénique (longiforme passif).

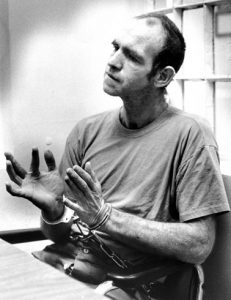

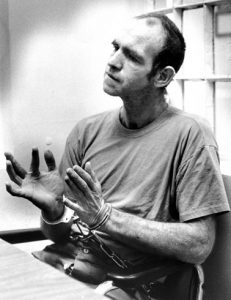

Otis TOOLE: Jacksonville, Floride. Né en 1947, mort en 1996. Reconnu coupable de 6 meurtres en 1984 alors qu’il en confessait une centaine. (108) Violé depuis son plus jeune âge par son père, puis par son beau-père, poussé à la prostitution par sa sœur Drusilla avant ses 15 ans et initié à la sexualité et à l’ensemble des perversions connues, travesti en femme dès son plus jeune âge par sa mère, initié à des rituels sataniques par sa grand-mère (authentique sorcière qui detterre les cadavres) qui le surnommera « l’enfant du diable ». Souffre-douleur de ses camarades à l’Ecole. A des érections lorsqu’il met le feu dès ses 5 ans. Commet son premier meurtre à 14 ans en écrasant un véhicule sur une personne. QI de 75 (mentalement attardé) Deviendra l’amant de Henry Lee Lucas, autre tueur à système

L’homicide narcisso-sexuel MIXTE :

Renvoie à un tueur qui emprunte des caractéristiques des deux modèles précédents.

Plusieurs cas de figure :

-Il se peut qu’il y ait deux auteurs, l’un organisé, l’autre pas.

– la jeunesse ou la vieillesse du criminel

– la dépendance à des drogues ou à l’alcool

– la survenance d’événements inattendus ou de stresseurs externes

– la résistance imprévue de la victime

– ….

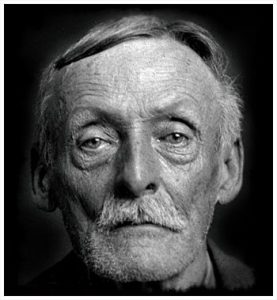

Albert FISH: New York, (1870-1936), 64 ans au moment de son arrestation. Avoue au moins 100 victimes. L’expert qui l’a écouté considère que le nombre d’enfants victimes s’élèverait à 400. Condamné à mort et exécuté sur la chaise électrique dans la prison de Sing Sing en 1936. Il a fallu s’y prendre à 2 reprises car les aiguilles faisaient court-circuit. Fut l’un des plus grands pervers de l’histoire du crime.

Albert FISH: New York, (1870-1936), 64 ans au moment de son arrestation. Avoue au moins 100 victimes. L’expert qui l’a écouté considère que le nombre d’enfants victimes s’élèverait à 400. Condamné à mort et exécuté sur la chaise électrique dans la prison de Sing Sing en 1936. Il a fallu s’y prendre à 2 reprises car les aiguilles faisaient court-circuit. Fut l’un des plus grands pervers de l’histoire du crime.

Situation familiale : Orphelin de père à 5 ans, fratrie de 12 enfants à la charge de la mère. Confié à un orphelinat où il laisse le souvenrir d’un enfant nerveux, instable, fugueur, n’ayant pas le sens de la propreté ou d’une alimentation raisonnable.

Sadique, il torture les animaux (mise à feu de la queue d’un cheval) et accepte avec un plaisir masochiste les punitions corporelles sur son corps nu. Il semble qu’il provoque souvent ces punitions afin de ressentir du plaisir lors des fessées. Attirance pour le sado-masochisme dès l’âge de 5 ans. Premières auto-mutilations dès 6 ans.

Marié, il a 6 enfants mais sa femme le quitte après vingt ans de mariage. Resté seul avec ses enfants, il s’en occupe et leur enseigne les pratiques sado-masochistes. Il se remarie 3 fois sans JAMAIS divorcer. Bisexuel, il entretient des relations avec de jeunes amants.

Travail de peu de qualité produit toute sa vie.

Antécédents psychiatriques : Plusieurs membres de sa famille sont alcooliques, déséquilibrés ou déments. Lui-même est plusieurs fois interné pour de courte durée. Adorait s’introduire dans l’anus des boules de coton imbibés d’essence pour ensuite y mettre le feu. Prend l’habitude de consommer de la chair humaine, de l’urine et des excréments humains. A très vite entendu des voix , Dieu lui demandant de tuer.

Comportement pendant l’enfance : Cruauté, instabilité, agitation.

Intégration socio-professionnelle : Sous des apparences de bonhomie et de gentillesse, ses tenues d’ouvrier et de fermier lui confèrent un aspect rassurant. Occupe les fonctions de peintre en bâtiment.

Quotient intellectuel : au-dessus de la moyenne.

Choix des victimes : Femme, homme et surtout enfant. Il choisit surtout des enfants noirs car les autorités ne cherchent pas à élucider leur disparition.

Relation à la victime avant l’acte : Gentillesse, comportement rassurant, serviable, caractère effacé en dehors des périodes de « chasse ». Fait inoffensif.

Mode opératoire : Il séduit les enfants en leur offrant des bonbons ou quelques pièces de monnaie. Il les attache, et les torture pendant plusieurs jours avant de les tuer. Acte de cannibalisme fréquent.

Explications données : Il dira : « il faut que je sacrifie des enfants comme Abraham, son fils Isaac ».