Le programme ART (Aggression replacement training) est une intervention cognitivo-comportementale visant à réduire les comportements agressifs et violents, initialement axée sur les adolescents. Il s’agit d’un programme multimodal qui comporte trois composantes : les habiletés sociales, l’entraînement au contrôle de la colère et le raisonnement moral. L’ART a été développé aux États-Unis dans les années 1980 par Arnold P. Goldstein et Barry Glick et est maintenant utilisé dans toute l’Amérique du Nord ainsi qu’en Europe, en Amérique du Sud et en Australie dans les systèmes de services à la personne, y compris les systèmes de justice des mineurs, les écoles de services sociaux et les services correctionnels pour adultes. L’ART n’est pas encore considéré comme un programme modèle mais est décrit dans la plupart des enquêtes de recherche comme un programme prometteur.

Le programme ART (Aggression replacement training) est une intervention cognitivo-comportementale visant à réduire les comportements agressifs et violents, initialement axée sur les adolescents. Il s’agit d’un programme multimodal qui comporte trois composantes : les habiletés sociales, l’entraînement au contrôle de la colère et le raisonnement moral. L’ART a été développé aux États-Unis dans les années 1980 par Arnold P. Goldstein et Barry Glick et est maintenant utilisé dans toute l’Amérique du Nord ainsi qu’en Europe, en Amérique du Sud et en Australie dans les systèmes de services à la personne, y compris les systèmes de justice des mineurs, les écoles de services sociaux et les services correctionnels pour adultes. L’ART n’est pas encore considéré comme un programme modèle mais est décrit dans la plupart des enquêtes de recherche comme un programme prometteur.

Informations générales

Le programme ART a été conçu par Arnold P. Goldstein et Barry Glick dans les années 1980 (Glick, Barry; Goldstein, Arnold P. (1 March 1987). « Aggression Replacement Training ». Journal of Counseling & Development. 65 (7): 356–362). Ils ont repris les concepts d’un certain nombre d’autres théories de travail avec les jeunes et ont synthétisé la théorie, la pratique et les techniques en un système complet. Chacune des trois composantes utilise un processus pour s’assurer que les jeunes apprennent les compétences pendant le programme et transfèrent ces compétences à de nouvelles situations en dehors du groupe. Le modèle se concentre également sur le concept de Jean Piaget d’apprentissage par les pairs. Il a été démontré que les jeunes apprennent mieux des autres jeunes.

ART est un programme fondé sur des preuves et utilisé dans de nombreuses régions. Dans l’État de Washington, ART a été ajouté comme l’un des quatre différents programmes basés sur des preuves mis en œuvre en raison de la loi de 1997 sur la responsabilité en matière de justice communautaire (Robert Barnoski (1999), The Community Juvenile Accountability Act: Research-Proven Interventions for the Juvenile Courts, Washington State Institute for Public Policy) .

ART est un programme de 10 semaines, se réunissant trois fois par semaine pendant une heure pour chacune de ses composantes. Pour obtenir les meilleurs résultats, il est animé et co-animé par des animateurs de groupe formés. L’aménagement de la salle, la présentation du matériel, le nombre de participants et les antécédents des participants sont autant de facteurs qui contribuent à la réussite du groupe.

Compétences sociales

La formation à l’apprentissage structuré est la composante comportementale de l’ART. De nombreux jeunes ayant un comportement criminel et/ou ayant des difficultés à contrôler leur colère manquent de compétences sociales. De nombreux concepts de la composante compétences sociales sont tirés des travaux d’Albert Bandura. On pense que ces jeunes manquent de nombreuses compétences sociales différentes. L’intervention ART se concentre sur les compétences sociales suivantes, qui sont particulières à la réduction des comportements agressifs :

- Formuler une plainte

- Comprendre les sentiments des autres

- Faire face à la colère d’autrui

- Se préparer à une conversation difficile

- Se tenir à l’écart des bagarres

- Gérer la pression du groupe

- Faire face à une accusation, une critique

- Aider les autres

- Exprimer son affection aux autres

- Réagir à un échec

Ces compétences sociales sont décomposées en plusieurs étapes (étapes de réflexion et d’action). L’animateur discute de la compétence du jour, en donnant des exemples pertinents. Ensuite, il fait une démonstration de la situation afin de donner aux jeunes une idée de la façon dont ils doivent exécuter la compétence. Les jeunes sont invités à indiquer chacune des étapes. Ensuite, chaque jeune est invité à utiliser une situation pertinente qu’il a récemment vécue en utilisant la compétence. À nouveau, les autres jeunes passent en revue et discutent de chacune des étapes à chaque fois.

Formation à la maîtrise de la colère

Formation à la maîtrise de la colère

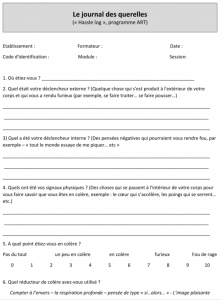

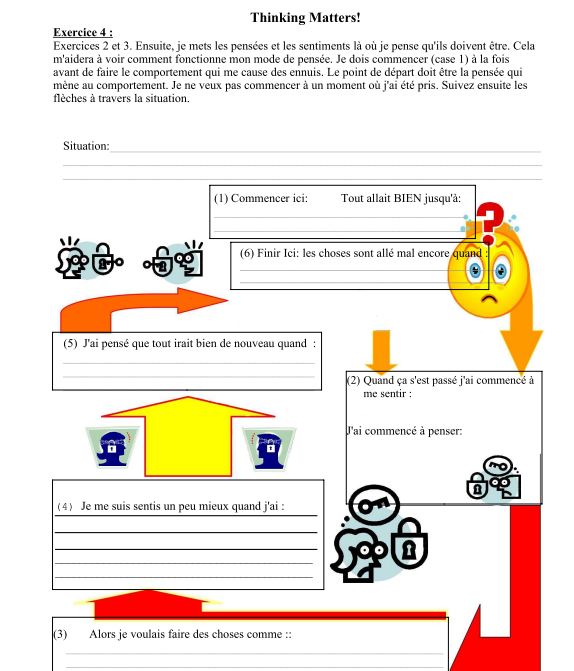

La formation au contrôle de la colère est la composante affective de l’ART. Il s’agit de passer de l’enseignement des compétences sociales à l’extinction des compétences antisociales et à leur remplacement par des compétences prosociales. La formation au contrôle de la colère utilise la chaîne de contrôle de la colère. Il s’agit d’un processus enseigné aux jeunes pour faire face aux situations qui les mettent en colère. Une fois encore, un segment de la chaîne de contrôle de la colère est enseigné chaque semaine et les animateurs et les jeunes mettent en pratique les nouvelles compétences dans le cadre d’activités de la vie courante. La chaîne de maîtrise de la colère est la suivante ;

- Déclencheurs (externes et internes) – La situation qui déclenche la colère et le discours personnel qui l’alimente.

- Indices – signes physiques de la colère

- Réducteurs de colère – trois méthodes (respiration profonde, comptage à rebours et images agréables) pour nous aider à réduire ou à oublier la situation.

- Rappels (ou autosuggestions) – courtes déclarations positives que l’on se dit à soi-même pour réduire davantage les impulsions de colère.

- Penser à l’avenir, Anticiper – Identifier les conséquences de nos comportements.

- Compétences sociales : mettre en œuvre une aptitude pro-sociale dans la situation (comme négocier un accord).

- Évaluation – Revenir sur l’utilisation de la chaîne de contrôle de la colère et évaluer la façon dont elle a été mise en œuvre.

Les participants sont invités à tenir un « journal » des querelles ou des tracasrencontrées (« hassle log ») où ils doivent noter l’utilisation des techniques enseignées: Journal des tracas-hassle log

Raisonnement moral

Le raisonnement moral est la composante cognitive de l’ART. Cette composante donne aux adolescents l’occasion d’adopter d’autres points de vue que le leur, ce qui leur permet de voir le monde d’une manière plus juste et équitable. Les animateurs de groupe identifient également quatre erreurs de raisonnement pour faciliter la prise de perspective et remédier au retard de développement moral. Les erreurs de pensée identifiées sont les suivantes

- Penser de façon égocentrique – « tout tourne autour de moi ».

- Supposer le pire – « ça arriverait de toute façon » ou « ils me feraient ça ».

- Blâmer les autres – « c’est leur faute ».

- Mauvais étiquetage / minimisation – « ce n’est pas du vol, je ne fais que l’emprunter… » ou « tout le monde le fait ».

La composante « raisonnement moral » de l’ART est basée sur les étapes du développement moral de Kohlberg. Selon Kolhberg, il y a six étapes de développement moral qui sont regroupées en trois niveaux. Kolhberg suggère que la progression à travers les étapes est linéaire et invariablement séquentielle. Les penseurs du premier stade souscrivent à la devise « la force fait le droit ». Les penseurs du deuxième stade adoptent le raisonnement suivant : « Je dois obtenir le mien avant qu’ils n’obtiennent le leur ». Les penseurs du stade trois sont prêts à s’engager dans une prise de décision pro-sociale s’ils y trouvent leur compte. Ils s’alignent sur une version déformée de la « règle d’or ». Les penseurs du stade quatre commencent à prendre en compte l’ensemble de la communauté dans leur prise de décision. La plupart des membres de la société restent au stade quatre.

PPT de formation: Anger-Control_slides-1-43_FR.pptx

Le programme ART a été traduit et adapté en France par l’ENAP: il s’agit du PAV (Programme alternative aux violences)

Voir aussi l’Article: Aggression Replacement Training and Childhood Trauma (A. Mark Amendola and Robert W. Oliver): Amendola_and_Oliver_2013

Voir aussi l’article: Que savons-nous des programmes de gestion de la colère dans les établissements pénitentiaires ? (What Do We Know About Anger Management Programs in Corrections? BY PAMELA STIEBS HOLLENHORST, J.D. Research Specialist, University of Wisconsin Law School) (disponible ici). Voici la partie consacrée à ART:

Aggression Replacement Training

Attic Correctional Services est une agence privée à but non lucratif sous contrat avec le Wisconsin Department of Corrections (DOC) pour fournir des programmes de gestion de la colère, de prévention de la violence domestique et de traitement des délinquants sexuels ainsi que des maisons de transition dans le comté de Dane et ses environs. Selon un superviseur de terrain qui gère l’achat de contrats de service pour trois comtés, la demande de programmes de gestion de la colère est apparue il y a environ trois ans, lorsque les agents correctionnels ont perçu le besoin d’un programme de traitement pour les clients en probation ou en sanctions intensives qui présentaient des tendances violentes mais n’étaient pas qualifiés de violence domestique ou de délinquants sexuels. Le programme, intitulé Aggression Replacement Training (ART), a été conçu à l’origine pour les jeunes hommes agressifs et colériques qui ne contrôlaient pas leurs impulsions.

Attic a actuellement un contrat pour organiser des sessions pour 8 à 12 personnes qui se réunissent une fois par semaine pendant 90 minutes pendant 12 semaines, au coût de 124 $ par groupe et par session. Attic mène des programmes distincts pour les hommes et les femmes. Les participants au programme ART sont orientés vers le programme par leur agent de probation ou de libération conditionnelle et doivent signer un accord stipulant qu’ils assisteront à la séance, qu’ils passeront les pré-tests et les post-tests, qu’ils tiendront un registre quotidien des moments de colère, qu’ils accompliront tous les autres devoirs, qu’ils participeront respectueusement aux discussions de groupe et aux jeux de rôle et qu’ils garderont confidentielles toutes les informations discutées dans le groupe. Les leçons comprennent l’apprentissage de compétences interpersonnelles constructives telles que l’expression d’une plainte, la réaction à la colère et la gestion des pressions du groupe. Les participants apprennent à reconnaître les signes physiques de la colère et à utiliser des techniques de réduction de la colère, telles que la respiration profonde, le comptage à rebours, l’imagerie agréable, la prise d’une photo, l’utilisation d’une carte de visite, etc. le comptage à rebours, les images agréables, les pauses et la réflexion prospective. Les participants apprennent également de nouveaux styles de résolution de problèmes grâce à l’auto-parole, une méthode permettant de modifier les schémas de pensée.

L’animateur modélise chaque compétence dans des situations hypothétiques, puis fait participer le groupe à des jeux de rôle pour l’aider à transférer les compétences dans des situations réelles. La dernière phase du programme consiste en des groupes de discussion sur le dilemme afin d’acquérir et de mettre en pratique les compétences nécessaires à la prise de décision rationnelle. Le groupe est invité à résoudre des conflits hypothétiques afin d’apprendre à penser, à raisonner et à résoudre des conflits dans la vie réelle.

Un gestionnaire de cas et chef de groupe a admis que la plupart des participants à ART ne veulent pas y être. Lors d’une récente session d’introduction, au cours de laquelle beaucoup de temps a été consacré à remplir des papiers et à expliquer la structure du programme, les participants étaient silencieux et conservaient généralement des expressions de mépris voilé. Lorsque la paperasse a été terminée et que la discussion a commencé, quelques membres ont volontiers apporté des commentaires, mais la plupart sont restés assis en silence. (Comme pour la session d’Oakhill, la présence d’un observateur a peut-être étouffé la discussion). Le responsable du groupe a expliqué plus tard que la dynamique de groupe varie, et que certains groupes sont plus disposés à participer et à partager leurs expériences. (Dans un cas, les femmes d’un groupe ont formé des liens d’amitié si forts qu’une participante a invité les autres à son mariage, en distribuant des invitations lors des sessions). Sur la base de son expérience de travailleuse sociale et de ses observations en tant qu’enseignante pendant plusieurs années, la responsable pense que le programme est bénéfique, malgré le manque de données pour étayer cette conclusion. Elle a cité des rapports anecdotiques du personnel pénitentiaire qui a observé l’application des principes de gestion de la colère par les participants au programme qui avaient depuis longtemps la réputation d’avoir un comportement violent mais qui, lorsqu’ils étaient provoqués, faisaient preuve de nouvelles compétences en matière de maîtrise de soi.

Pour commencer à se former à ART: http://psychocriminologie.free.fr/?p=5790

À PROPOS DE CE GUIDE DE PRATIQUE

À PROPOS DE CE GUIDE DE PRATIQUE

Le numérique pénètre nos sociétés et modifie nos modes de fonctionnement, le système judiciaire n’y échappe pas, « Esprit de justice » aborde ce soir ces différents enjeux.

Le numérique pénètre nos sociétés et modifie nos modes de fonctionnement, le système judiciaire n’y échappe pas, « Esprit de justice » aborde ce soir ces différents enjeux.