|

Questionnaire sur les styles de colère Handbook of Anger Management and Domestic Violence Offender treatment Ronald T. Potter-Efron (2015) |

Une unité d’analyse primaire dans l’évaluation comportementale de la colère est l’épisode discret de colère, une période de temps qui s’étend du moment où quelque chose se produit qui déclenche la colère d’une personne, jusqu’au moment où le problème est résolu ou abandonné. Des épisodes comme celui-ci peuvent se produire en quelques secondes, en particulier pour les personnes qui décrivent leur colère comme impulsive et rapide, ou qui s’étalent sur des années pour celles qui ne peuvent pas se défaire de blessures perçues.

Une unité d’analyse primaire dans l’évaluation comportementale de la colère est l’épisode discret de colère, une période de temps qui s’étend du moment où quelque chose se produit qui déclenche la colère d’une personne, jusqu’au moment où le problème est résolu ou abandonné. Des épisodes comme celui-ci peuvent se produire en quelques secondes, en particulier pour les personnes qui décrivent leur colère comme impulsive et rapide, ou qui s’étalent sur des années pour celles qui ne peuvent pas se défaire de blessures perçues.

Mon nom pour l’événement déclencheur, qu’il provienne d’une source externe ou qu’il soit généré en interne, est une « invitation à la colère ». La plupart des gens reçoivent chaque jour de nombreuses invitations à la colère. Les personnes qui développent des problèmes de colère sont généralement ceux qui acceptent un plus grand nombre de ces invitations que les autres. Mais la simple quantité n’est qu’un aspect intéressant lié à la prise en compte des épisodes de colère. La question la plus importante est de savoir exactement comment les gens réagissent aux invitations de colère qu’ils reçoivent. Ma co-auteure, Patricia Potter-Efron, et moi-même avons publié , grâce à l’observation clinique, au moins onze modèles de réponse cohérents. Ces schémas sont appelés « styles de colère ». Les styles de colère sont des façons répétées et prévisibles dont les gens gèrent les situations dans lesquelles ils pourraient se mettre en colère ou le font.

Mon nom pour l’événement déclencheur, qu’il provienne d’une source externe ou qu’il soit généré en interne, est une « invitation à la colère ». La plupart des gens reçoivent chaque jour de nombreuses invitations à la colère. Les personnes qui développent des problèmes de colère sont généralement ceux qui acceptent un plus grand nombre de ces invitations que les autres. Mais la simple quantité n’est qu’un aspect intéressant lié à la prise en compte des épisodes de colère. La question la plus importante est de savoir exactement comment les gens réagissent aux invitations de colère qu’ils reçoivent. Ma co-auteure, Patricia Potter-Efron, et moi-même avons publié , grâce à l’observation clinique, au moins onze modèles de réponse cohérents. Ces schémas sont appelés « styles de colère ». Les styles de colère sont des façons répétées et prévisibles dont les gens gèrent les situations dans lesquelles ils pourraient se mettre en colère ou le font.

Chaque style peut être utilisé de manière appropriée dans certaines situations. Cependant, les gens ont des problèmes lorsqu’ils abusent ou détournent un ou plusieurs styles, par exemple lorsqu’une personne développe une habitude de colère morale excessive et s’indigne pour des transgressions éthiques mineures.

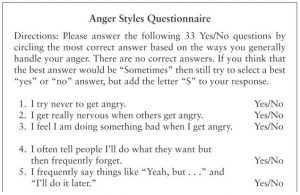

Le questionnaire sur les styles de colère (adapté et modifié de Potter-Efron et Potter-Efron, 2006) est conçu pour aider les conseillers à identifier les styles de colère qu’une personne en particulier utilise fréquemment.

|

Questionnaire sur les styles de colère Consignes : Veuillez répondre aux 33 questions suivantes par oui ou par non en encerclant la réponse la plus correcte en fonction de la façon dont vous gérez habituellement votre colère. Il n’y a pas de réponses correctes. Si vous pensez que la meilleure réponse serait « Parfois », essayez quand même de choisir la meilleure réponse « oui » ou « non », mais ajoutez la lettre « P » à votre réponse. |

|

|

1. J’essaie de ne jamais me mettre en colère. |

Oui/Non |

|

2. Je suis très nerveux quand les autres se mettent en colère. |

Oui/Non |

|

3. J’ai l’impression de faire quelque chose de mal quand je suis en colère. |

Oui/Non |

|

4. Je dis souvent aux gens que je ferai ce qu’ils veulent, mais j’oublie souvent. |

Oui/Non |

|

5. Je dis souvent des choses comme « Oui, mais… » et « Je le ferai plus tard ». |

Oui/Non |

|

6. Les gens me disent que je dois être en colère, mais je ne sais pas pourquoi ils disent cela. |

Oui/Non |

|

7. Je m’en veux beaucoup. |

Oui/Non |

|

8. Je « garde » ma colère et j’ai ensuite des maux de tête, des maux d’estomac, etc. |

Oui/Non |

|

9. Je me donne souvent des noms affreux comme « nul », « égoïste », etc. |

Oui/Non |

|

10. Ma colère monte très vite. |

Oui/Non |

|

11. J’agis avant de réfléchir quand je suis en colère. |

Oui/Non |

|

12. Ma colère disparaît assez rapidement. |

Oui/Non |

|

13. Je me mets vraiment en colère quand les gens me critiquent. |

Oui/Non |

|

14. Les gens disent que je suis facilement blessé et que je suis trop sensible. |

Oui/Non |

|

15. Je me fâche facilement quand je me sens mal dans ma peau. |

Oui/Non |

|

16. Je me mets en colère pour obtenir ce que je veux. |

Oui/Non |

|

17. J’essaie d’effrayer les autres avec ma colère. |

Oui/Non |

|

18. Je fais parfois semblant d’être très en colère alors que je ne le suis pas vraiment. |

Oui/Non |

|

19. Parfois, je me fâche juste pour avoir de l’excitation ou de l’action. |

Oui/Non |

|

20. J’aime les émotions fortes qui accompagnent ma colère. |

Oui/Non |

|

21. Parfois, quand je m’ennuie, je commence à me disputer ou je me bagarre. |

Oui/Non |

|

22. J’ai l’impression d’être tout le temps en colère. |

Oui/Non |

|

23. Ma colère me semble être une mauvaise habitude dont je ne peux me défaire. |

Oui/Non |

|

24. Je m’énerve sans réfléchir – ça arrive, c’est tout. |

Oui/Non |

|

25. Je suis souvent jaloux, même quand il n’y a pas de raison. |

Oui/Non |

|

26. Je ne fais pas beaucoup confiance aux gens. |

Oui/Non |

|

27. Parfois, j’ai l’impression que les gens me cherchent. |

Oui/Non |

|

28. Je me mets très en colère lorsque je défends mes croyances et mes opinions. |

Oui/Non |

|

29. Je me sens souvent indigné par ce que d’autres personnes disent et font. |

Oui/Non |

|

30. Je sais toujours que j’ai raison dans une dispute. |

Oui/Non |

Chaque série de trois questions décrit un style de colère distinct. Plus précisément,

Questions 1-3 : Évitement de la colère

Questions 4-6 : Colère sournoise (passif-agressif)

Questions 7-9 : La colère tournée vers l’intérieur

Questions 10-12 : Colère soudaine

Questions 13-15 : Colère basée sur la honte

Questions 16-18 : Colère délibérée

Questions 19-21 : Colère excitatrice

Questions 22-24 : Hostilité habituelle

Questions 25-27 : Colère fondée sur la peur (paranoïa)

Questions 28-30 : Colère morale

Questions 31-33 : ressentiment/haine

J’ai trouvé ce questionnaire très utile pour planifier les priorités de traitement. (Toutefois, veuillez noter que la fiabilité et la validité de ce questionnaire n’ont pas fait l’objet de recherches). Fondamentalement, personne qui répond « oui » aux trois éléments d’un ensemble utilise certainement et probablement trop ce style de colère dans la vie quotidienne. Même une ou deux réponses positives méritent qu’on s’interroge soigneusement sur le moment, le lieu et la personne avec laquelle le client utilise ce style de colère particulier.

Les paragraphes suivants décrivent brièvement chaque style de colère.

Trois styles de colère, les styles cachés, ont une caractéristique commune : les personnes qui les utilisent ne sont pas ou peu conscientes de leur colère et/ou sont incapables de l’accepter.

Le premier de ces styles est appelé « évitement de la colère », un style de colère pratiqué par les personnes qui croient que la colère est mauvaise, effrayante ou inutile. Ces personnes ne peuvent pas utiliser la colère de manière appropriée dans leur vie quotidienne. Au lieu de cela,

ils ont tendance à nier, à ignorer et à minimiser leur colère. Incapables d’écouter les messages de leur colère, ces personnes se retrouvent souvent empêtrées dans des situations qu’elles n’aiment pas mais auxquelles elles ne peuvent échapper. L’objectif thérapeutique des personnes qui évitent systématiquement la colère est de les aider à apprendre comment accepter et utiliser leur colère.

Le deuxième style de colère cachée est l’agression passive, que nous appelons « colère sournoise » dans notre livre. Les personnes passives agressives se sentent souvent impuissantes et dominées par les autres. Ils ont tendance à ne pas s’affirmer et ruminent de l’amertume, méprisant les personnes qui, dans leur vie, essaient de les contrôler. Cependant, les passifs agressifs ont découvert une tactique qui permet de vaincre ces puissants adversaires. Ils frustrent complètement les autres par leur inaction, faisant de l’inaction une sorte d’art qu’ils maîtrisent. Malheureusement, l’agressivité passive, lorsqu’elle est utilisée à outrance, piège les utilisateur dans un état d’inertie perpétuelle. Maîtrisant l’inaction, leur vie stagne et devient sans but. Par conséquent, le traitement des personnes passives agressives doit mettre l’accent sur l’aide à leur apporter pour qu’elles développent des buts et des objectifs positifs dans la vie, en plus de les aider à s’affirmer et à exprimer leur colère.

La « colère tournée vers l’intérieur« est le troisième style caché. Les personnes présentant ce type de comportement évitent le conflit en redirigeant leur colère contre les autres vers une cible plus sûre, elles-mêmes. Elles développent souvent des comportements d’auto-négligence, d’auto-sabotage, d’autoaccusation, d’auto-attaque et même d’autodestruction. L’intervention avec ces personnes peut consister à les aider à se donner la permission de reconnaître et d’utiliser leur colère maîtrisée. Malheureusement, l’agression passive, lorsqu’elle est trop utilisée, piège les utilisateurs dans un état d’inertie perpétuelle. Maîtrisant l’inaction, leur vie stagne et devient sans but. Par conséquent, le traitement des personnes passives et agressives doit mettre l’accent sur l’aide à leur apporter pour qu’elles développent des buts et des objectifs positifs dans la vie, en plus de les aider à s’affirmer et à exprimer leur colère.

Quatre styles de colère peuvent être regroupés sous le terme de « styles explosifs ».

Les personnes ayant ces styles démontrent périodiquement leur colère par des explosions dramatiques. La « colère soudaine » est le plus facilement reconnaissable de ces styles, dans lequel la colère se manifeste par des éclats rapides, généralement intenses et de courte durée. Les personnes qui ont de fortes tendances à la colère soudaine réagissent souvent bien aux stratégies classiques de gestion de la colère, comme la prise de temps d’arrêt, qui visent à retarder l’expression de la colère suffisamment longtemps pour que la personne reprenne le contrôle.

La « colère basée sur la honte » est un autre style explosif. Ici, les individus convertissent rapidement les sentiments de honte en colère et en rage. Ils s’attaquent ensuite à leurs agresseurs, les personnes qu’ils croient honteuses ou qui pourraient avoir l’intention de le faire. La présence d’une quantité invalidante de colère basée sur la honte peut être associée à la violence domestique (Dutton, 1998), car les partenaires intimes déclenchent le plus souvent (à la fois accidentellement et parfois intentionnellement) la honte de leur partenaire. Les personnes ayant ce type de colère sont souvent instables et physiquement dangereux. Ils ont souvent besoin d’une thérapie à long terme qui s’attaque à la honte qui sous-tend leur colère et leur agressivité.

La colère « excitatrice« représente le troisième style de colère explosive. Les personnes ayant des tendances à la colère excitatrice recherchent en fait leur colère parce que le fait de s’énerver et de se disputer déclenche des sentiments d’excitation et d’intensité. Elles auront besoin d’aide pour s’engager sur la voie de la modération et de l’apaisement, ainsi que pour trouver des moyens pro-sociaux pour exprimer leur besoin d’excitation.

Le dernier style explosif peut être appelé « colère délibérée ». La colère délibérée est affichée délibérément afin d’intimider les autres. Les personnes qui utilisent régulièrement la colère délibérée ont découvert une réalité simple en deux mots : « la colère fonctionne ». Parce qu’elles obtiennent ce qu’elles veulent lorsqu’elles se mettent en colère, elles continuent à le faire, apparaissant parfois extrêmement furieuses alors qu’elles ne sont pas du tout en colère. Les personnes qui présentent ce schéma devront être confrontés à la nécessité de simuler leur colère pour en tirer un profit instrumental. Ils doivent aussi souvent apprendre d’autres façons de demander aux autres ce qu’ils veulent et ce dont ils ont besoin, car ils ont tendance à avoir de mauvaises aptitudes sociales et de communication.

Les quatre derniers styles de colère courants sont appelés les styles chroniques. Les personnes qui utilisent fréquemment ces styles ont développé des schémas de colère à long terme qui les maintiennent en colère, amers et pleins de ressentiment.

La « colère habituelle » est le nom que je donne au style chronique initial. Les personnes en colère habituelle pensent et agissent généralement de manière à perpétuer leur colère. La colère devient leur émotion par défaut, apparaissant automatiquement dans des situations où les autres ressentiraient d’autres émotions ou n’auraient aucune réaction affective. Par exemple, une personne habituellement en colère pourrait réagir au fait qu’on lui dise qu’on l’aime avec agacement (« Pourquoi dire cela tout le temps ? Cela me dérange ») ou répondre aux éloges au travail avec une attitude défensive (« Oh bien sûr, ils disent qu’ils aiment mon travail, mais ils essaient juste de me faire travailler plus dur »). Le traitement cognitif de la colère habituelle est très approprié, car il met l’accent sur les processus de pensée automatiques et irrationnels.

La « paranoïa« , ou plus généralement la « peur » ou la « colère de méfiance » est le deuxième style de colère chronique. Ici, la colère est projetée sur les autres et ensuite défendue avec une colère et une agression « défensive ». Il en résulte que les individus paranoïaques deviennent hyper-vigilants et vivent dans un monde où l’on ne peut faire confiance qu’à peu de personnes, voire aucune, et où le danger d’attaque est imminent. Le traitement des personnes ayant de fortes tendances paranoïaques doit d’abord viser à les aider à reconnaître l’étendue de leur projections et ensuite de les aider à se sentir plus en sécurité et plus confiants.

La « colère morale » est un autre style chronique. Les personnes qui se mettent en colère moralement perçoivent continuellement leur colère comme justifiée, juste, pour une cause plus grande que leur propre intérêt. Comme tous ces styles, la colère morale peut être bien ou mal utilisée. Utilisée au mieux, la personne moralement en colère devient un défenseur d’une cause socialement significative. Utilisée à mauvais escient, les gens enroulent le manteau de la justice autour d’eux et refusent de l’enlever, traitant même les plus petits conflits comme des batailles morales et transformant les opposants en diables et en monstres. Les conseillers qui travaillent avec ce type de personnes doivent s’efforcer d’aider ces personnes à devenir plus empathiques et à accepter le point de vue des autres.

Le dernier style de colère est appelé « ressentiment/haine ». Les personnes qui nourrissent du ressentiment ont tendance stocker des incidents dans lesquels elles se sentent maltraitées au lieu d’essayer de gérer chacun d’entre eux en temps voulu. Avec le temps, leur colère devient rigide et inflexible et se transforme en un sentiment de haine solidifié. Ceux qui leur ont fait du mal sont méprisés et traités comme des gens détestables et impardonnables. Cette colère peut durer de quelques semaines à des décennies et est très résistante à l’intervention. Le traitement de la haine est généralement axé sur le concept de lâcher prise des vieilles blessures et de reprendre le cours de la vie. Le terme clé est le « pardon ».

Le crime de masse résulte d’une inversion monstrueuse de la légalité : la souveraineté non seulement ne protège plus mais devient meurtrière, massacrant une partie de son peuple, le tiers de justice se fait partisan voire bourreau lui-même. Comment s’en relever ?

Le crime de masse résulte d’une inversion monstrueuse de la légalité : la souveraineté non seulement ne protège plus mais devient meurtrière, massacrant une partie de son peuple, le tiers de justice se fait partisan voire bourreau lui-même. Comment s’en relever ? Lorsque le crime est organisé, chaque acte risque de perdre sa transgressive. Il risque d’être perçu comme produisant paradoxalement un certain ordre répondant à une légalité para-politique, un « sotogoverno » qui brouille toute référence à la justice.

Lorsque le crime est organisé, chaque acte risque de perdre sa transgressive. Il risque d’être perçu comme produisant paradoxalement un certain ordre répondant à une légalité para-politique, un « sotogoverno » qui brouille toute référence à la justice. Que se passe-t-il dans la tête d’un criminel ? Tentative d’explication avec Michel Dubec, psychiatre et psychanalyste, devenu expert auprès des tribunaux. Pendant un quart de siècle, il a côtoyé les pires meurtriers, de Carlos à Guy Georges…

Que se passe-t-il dans la tête d’un criminel ? Tentative d’explication avec Michel Dubec, psychiatre et psychanalyste, devenu expert auprès des tribunaux. Pendant un quart de siècle, il a côtoyé les pires meurtriers, de Carlos à Guy Georges…

On devrait construire les villes à la campagne, parce que l’air y est plus pur, disait Alphonse Allais. Pour annoncer ce sujet qui avait été diffusé en avril 2017, on pourrait dire sur le même ton : « Pour éviter les inconvénients de la prison, laissons la clé aux détenus. »

On devrait construire les villes à la campagne, parce que l’air y est plus pur, disait Alphonse Allais. Pour annoncer ce sujet qui avait été diffusé en avril 2017, on pourrait dire sur le même ton : « Pour éviter les inconvénients de la prison, laissons la clé aux détenus. » Pour comprendre ce qui pousse certains hommes à commettre des actes monstrueux, la justice fait appel à l’expert psychiatre Daniel Zagury, ainsi amené à écouter et décrypter de nombreux tueurs en série comme Guy Georges, Patrice Alègre ou Michel Fourniret, et plus récemment des terroristes.

Pour comprendre ce qui pousse certains hommes à commettre des actes monstrueux, la justice fait appel à l’expert psychiatre Daniel Zagury, ainsi amené à écouter et décrypter de nombreux tueurs en série comme Guy Georges, Patrice Alègre ou Michel Fourniret, et plus récemment des terroristes.