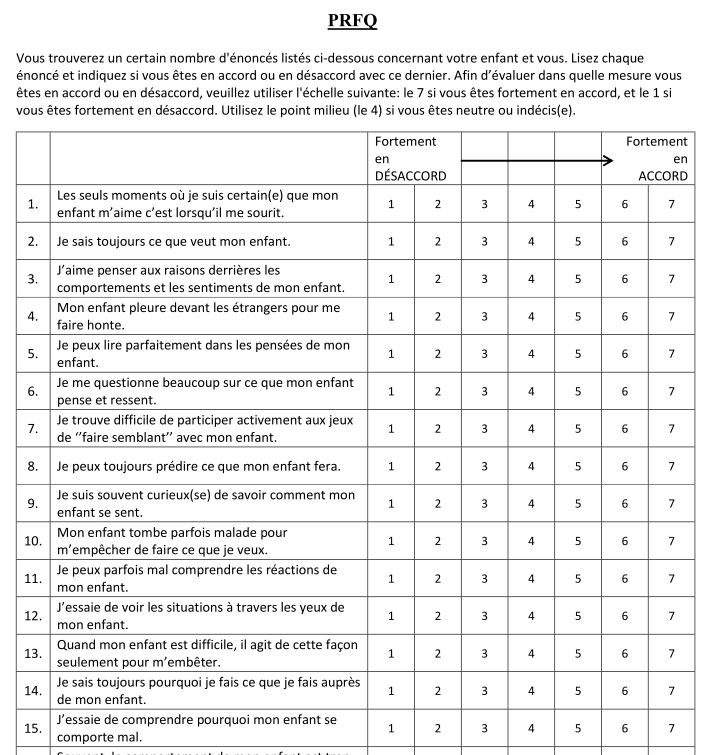

Questionnaire sur le fonctionnement réflexif des parents (PRFQ): Évaluer la capacité des parents à comprendre les états mentaux de leurs enfants.

Questionnaire sur le fonctionnement réflexif des parents (PRFQ): Évaluer la capacité des parents à comprendre les états mentaux de leurs enfants.

La mentalisation, ou fonctionnement réflexif, fait référence à la capacité de se comprendre et de comprendre les autres comme étant motivés par des états mentaux intentionnels, tels que les sentiments, les désirs, les souhaits, les objectifs et les attitudes [1] . La mentalisation est une capacité essentielle pour naviguer avec succès dans le monde social. Il a été démontré que les déficiences de la mentalisation sont impliquées dans une grande variété de troubles et de problèmes comportementaux, allant de la psychose aux troubles de la personnalité, en passant par les troubles de l’humeur et de l’anxiété, les troubles de l’alimentation et les troubles des conduites [1].

Le fonctionnement réflexif parental (FRP) fait référence à la capacité de la personne qui s’occupe de l’enfant à réfléchir à ses propres expériences mentales internes ainsi qu’à celles de l’enfant [2] [3]. Le FPR est supposé jouer un rôle clé dans le développement de la capacité de mentalisation du nourrisson, qui est à son tour important pour le développement de la régulation des émotions, du sens de l’action personnelle et des relations d’attachement sécurisantes [2] [4] [5]. On pense que le développement de la mentalisation dépend en grande partie de la mesure dans laquelle les expériences subjectives du nourrisson ont été reflétées de manière adéquate par une personne de confiance, et le FRP est donc susceptible d’être un facteur important influençant le développement de la mentalisation chez les enfants et les jeunes.

Il existe de plus en plus de preuves de l’efficacité, tant chez les adultes que chez les jeunes, des programmes d’intervention fondés sur l’approche de la mentalisation [1], et l’amélioration de la mentalisation pourrait être un facteur commun à toutes les interventions psychosociales efficaces [6]. Un certain nombre d’interventions se sont également révélées capables d’améliorer spécifiquement le fonctionnement réflexif des parents [7] [8] [9].

Élaboration du PRFQ

Le Parental Reflective Functioning Questionnaire (PRFQ) a été conçu pour fournir une évaluation brève et multidimensionnelle du fonctionnement réflexif des parents, facile à administrer à des parents issus de milieux socio-économiques et éducatifs très divers [10] [11]. En raison de l’intérêt actuel pour le rôle du PRF dans la transmission intergénérationnelle de l’attachement dans la petite enfance, le PRFQ a été principalement conçu pour les parents d’enfants âgés de 0 à 5 ans. Actuellement, nous déconseillons l’utilisation du PRFQ aux parents d’enfants de plus de 5 ans.

Le PRFQ ne vise pas à remplacer d’autres mesures du fonctionnement réflexif des parents, qui fournissent souvent des informations plus détaillées et idiosyncrasiques. Le PRFQ a été conçu comme un outil de dépistage succinct pouvant être utilisé dans des études portant sur des échantillons de grande taille. Nous recommandons donc que les études utilisent une combinaison du PRFQ comme outil de dépistage initial, et des mesures plus détaillées basées sur des entretiens et/ou des observateurs pour caractériser un échantillon de manière plus détaillée.

Pour plus d’informations sur l’élaboration du PRFQ, voir Luyten, Mayes, Nijssens & Fonagy (2017) et [12].

Analyse statistique

Pour les besoins de l’analyse statistique, nous recommandons une analyse factorielle confirmatoire (multigroupe) avec estimation du maximum de vraisemblance soit sur les coefficients de corrélation r de Pearson, soit sur les corrélations polychoriques, permettant des corrélations d’erreur uniquement entre les items qui sont similaires en termes de formulation ou de signification (pour plus de détails, voir [10]).

PRFQ-Version pour adolescents

Nous avons également mis au point le PRFQ pour adolescents (PRFQ-A) en reformulant certaines questions du PRFQ afin qu’elles conviennent aux parents d’enfants âgés de 12 à 18 ans. La structure factorielle, la fiabilité et la validité du PRFQ-A sont bien démontrées. Les sous-échelles, l’ordre des items et la procédure de notation sont les mêmes que pour le PRFQ. Les résultats de ces études seront bientôt disponibles sur ce site web.

Veuillez vous référer à ce qui suit : Luyten, P., Mayes, L. C., Nijssens, L., & Fonagy, P. (2017). Questionnaire sur le fonctionnement réflexif des parents – version pour adolescents. Université de Louvain, Belgique.

References

- 1. Allen JG, Fonagy P, Bateman AW. Mentalizing in clinical practice. Washington, DC: American Psychiatric Press; 2008.

- 2. Slade A. Parental reflective functioning: An introduction. Attachment & Human Development. 2005;7(3):269-281. doi: 10.1080/14616730500245906

- 3. Slade A, Grienenberger J, Bernbach E, Levy D, Locker A. Maternal reflective functioning, attachment, and the transmission gap: A preliminary study. Attachment & Human Development. 2005;7(3):283-298. doi: 10.1080/14616730500245880

- 4. Grienenberger J, Kelly K, Slade A. Maternal reflective functioning, mother-infant affective communication, and infant attachment: Exploring the link between mental states and observed caregiving behavior in the intergenerational transmission of attachment. Attachment & Human Development. 2005;7(3):299-311. doi: 10.1080/14616730500245963

- 5. Sharp C, Fonagy P. The parent’s capacity to treat the child as a psychological agent: Constructs, measures and implications for developmental psychopathology. Social Development. 2008;17(3):737-754. doi: 10.1111/j.1467-9507.2007.00457.x

- 6. Fonagy P, Luyten P, Allison E. Epistemic petrification and the restoration of epistemic trust: A new conceptualization of borderline personality disorder and its psychosocial treatment. Journal of Personality Disorders. 2015;29(5):575-609. doi: 10.1521/pedi.2015.29.5.575

- 7. Suchman NE, DeCoste C, Castiglioni N, McMahon TJ, Rounsaville B, Mayes L. The Mothers and Toddlers Program, an attachment-based parenting intervention for substance using women: Post-treatment results from a randomized clinical pilot. Attachment & Human Development. 2010;12(5):483-504. doi: 10.1080/14616734.2010.501983

- 8. Suchman NE, Decoste C, Rosenberger P, McMahon TJ. Attachment-based intervention for substance-using mothers: A preliminary test of the proposed mechanisms of change. Infant Mental Health Journal. 2012;33(4):360-371. doi: 10.1002/imhj.21311

- 9. Sadler LS, Slade A, Close N, Webb DL, Simpson T, Fennie K, Mayes LC. Minding the Baby: Enhancing reflectiveness to improve early health and relationship outcomes in an interdisciplinary home visiting program. Infant Mental Health Journal. 2013;34(5):391-405. doi: 10.1002/imhj.21406

- 10. Luyten P, Mayes LC, Nijssens L, Fonagy P. The parental reflective functioning questionnaire: Development and preliminary validation. PLOS ONE. 2017;12(5):e0176218. doi: 10.1371/journal.pone.0176218

- 11. Luyten P, Nijssens L, Fonagy P, Mayes LC. Parental reflective functioning: Theory, research, and clinical applications. Psychoanalytic Study of the Child. 2017;70(1):174-199. doi: 10.1080/00797308.2016.1277901

- 12. Camoirano A. Mentalizing makes parenting work: A review about parental reflective functioning and clinical interventions to improve it. Frontiers in Psychology. 2017;8:14. doi: 10.3389/fpsyg.2017.00014

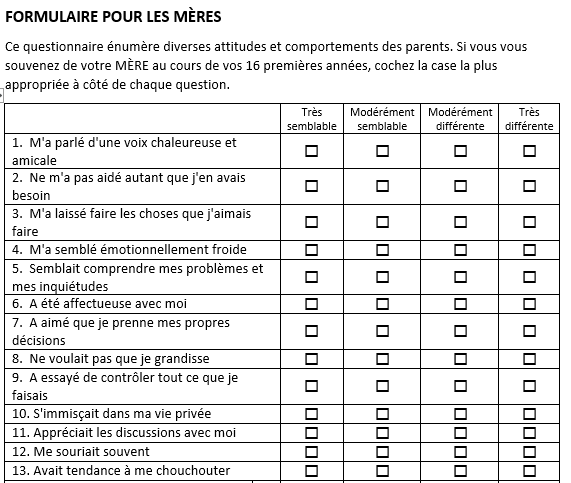

INSTRUMENT DE MESURE DU LIEN PARENTAL

INSTRUMENT DE MESURE DU LIEN PARENTAL  Composante mesurée:

Composante mesurée: