L’évaluation de la radicalisation violente est un domaine complexe et sensible, qui nécessite des outils rigoureux et validés pour être efficace. Voici quelques-uns des outils d’évaluation les plus utilisés dans ce domaine :

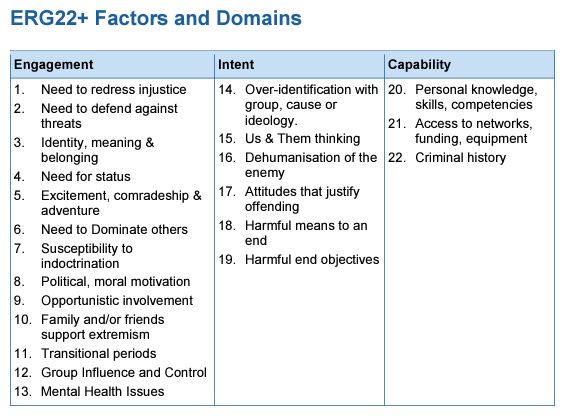

- ERG22+ (Extremism Risk Guidelines 22+) : ERG 22+

- Développé par le ministère de la Justice du Royaume-Uni.

- Conçu pour évaluer le risque de radicalisation chez les individus en détention.

- Basé sur 22 facteurs regroupés en trois catégories : contexte, attitude et intention, et capacité.

- VERA-2R (Violent Extremism Risk Assessment 2 Revised) : VERA_EREV

- Développé par Monica Lloyd et Christopher Dean.

- Utilisé pour évaluer le risque de violence extrémiste chez les individus.

- Prend en compte des facteurs tels que l’idéologie, l’histoire criminelle, les comportements, et les circonstances personnelles.

- TRAP-18 (Terrorist Radicalization Assessment Protocol 18) :

- Développé par J. Reid Meloy.

- Focalisé sur la prédiction des comportements terroristes.

- Comprend 8 facteurs de comportement et 10 facteurs de situation.

- RADAR-iTE (Risk Assessment and Disengagement for At-Risk Individuals – Initial Terrorist Engagement) :

- Développé par l’Institut néerlandais pour l’étude du crime et de l’application de la loi (NSCR).

- Spécifiquement conçu pour évaluer le risque d’individus qui pourraient s’engager dans des activités terroristes.

- Combine des évaluations quantitatives et qualitatives.

- Multi-Level Guidelines (MLG) :

- Développé par Stephen Hart et collègues.

- Un outil de gestion du risque qui peut être appliqué à différents niveaux de gravité et de type de menace, y compris le terrorisme.

- Basé sur une approche structurée de jugement professionnel.

- Le SQAT (Significance Quest Assessment Test)

- Le SQAT est un auto-questionnaire conçu pour mesurer le degré de radicalisation des détenus ou leur adhésion à l’extrémisme violent.

- Le questionnaire comprend 66 questions réparties sur trois échelles : « besoins », « récit » et « réseau » (l’approche 3N).

- Les personnes évaluées doivent répondre à ces questions en cochant une échelle de Likert qui indique dans quelle mesure elles sont d’accord avec une affirmation, ou leur degré d’approbation de l’affirmation (echelle qui va de rarement ou jamais (1) à très souvent (7))

- Les scores obtenus pour les questions sont ensuite traduits en un niveau de risque global pour un individu et donnent une idée du niveau de risque posé par l’individu en question.

- RADAR

-

- Un outil developpé par les australiens Barrelle & HarrisHogan

- Évalue les risques et les besoins du client dans plusieurs domaines et contribue à l’élaboration des objectifs de l’intervention.

Ces outils sont utilisés par divers professionnels, y compris des psychologues, des criminologues, des travailleurs sociaux, et des agents de la sécurité publique. Ils sont souvent intégrés dans des programmes plus larges de prévention et d’intervention visant à lutter contre la radicalisation violente. Il est important de noter que l’efficacité de ces outils dépend de leur application correcte et de la formation des utilisateurs.

Limites de ces outils:

Lire l’excellent article :

« La menace de radicalisation vers l’extrémisme violent, à l’intérieur et à l’extérieur des prisons, s’est accrue en Europe ces dernières années dans le contexte du phénomène des combatants terroristes etrangers et de l’augmentation de la criminalisation des délits préparatoires. Dans le même ordre d’idées, l’intérêt et la demande d’évaluation des risques liés au degré de radicalisation des extrémistes violents présumés ou condamnés se sont accrus, dans les milieux universitaires, mais plus encore de la part des décideurs politiques. En réponse, de nombreux outils d’évaluation des risques ont été développés dans le monde entier ces dernières années par différents experts (psychologues, universitaires, criminologues, praticiens), dans différents contextes institutionnels (prison, police, niveau local, secteur des soins de santé mentale), adaptés à différents publics cibles (djihadistes, gauche, droite) et avec différents objectifs (déterminer le risque de récidive, le risque de radicalisation d’autres personnes, le degré de radicalisation ou la probabilité d’utilisation de la violence). Toutefois, comme le terrorisme reste une menace dont les taux de prévalence sont faibles, la base de données existante est trop restreinte pour valider scientifiquement l’un ou l’autre de ces outils. En raison du manque d’évaluations de ces outils, une critique souvent formulée est que tous ces outils restent au niveau de la structuration et de la catégorisation des informations, fournissant une justification pour les plans d’action et les interventions, mais qu’aucun d’entre eux n’a de capacité prédictive. Le terme « outil » peut donc être trompeur car, s’ils ne sont pas correctement informés, les utilisateurs risquent d’attendre une solution miracle qui leur permettra d’évaluer le comportement futur ou la récidive, ce qui n’est pas le cas de tous ces outils. Néanmoins, il est essentiel que les professionnels de terrain, qui travaillent au quotidien avec ces personnes, puissent structurer la collecte d’informations afin d’identifier des indicateurs pertinents pour leur objectif spécifique. Il est donc important de démystifier certains termes utilisés dans ce domaine et d’adopter une approche pragmatique, en reconnaissant par exemple qu’une approche telle que le jugement professionnel structuré (JPS) ne signifie pas grand-chose de plus que la structuration du bon sens et de l’intuition des professionnels pour étayer leurs jugements. Alors que le Saint-Graal de l’évaluation des risques – l’outil prédictif – est encore loin à l’horizon car il est tout simplement trop tôt pour pouvoir le développer, les méthodes et outils actuellement disponibles sont souvent très clairs dans leur champ d’application et ne prétendent pas nécessairement être plus qu’une aide ou une base pour la prise de décision. Et c’est précisément là que réside leur principale valeur dans le domaine du terrorisme. Dans un domaine où les termes les plus souvent utilisés, tels que radicalisation et terrorisme, non seulement ne font pas l’objet d’un consensus, mais plus encore, ont une nature intrinsèquement politique avec des conséquences graves et profondes pour les individus étiquetés comme tels, l’importance d’expliquer ce que l’on veut dire et ce sur quoi on est d’accord dans les pratiques quotidiennes ne peut pas être sous-estimée. Il est essentiel de clarifier autant que possible les raisons pour lesquelles les individus sont étiquetés comme radicalisés, extrémistes ou terroristes et la relation avec les indicateurs sous-jacents qui fournissent les preuves de ces étiquettes. Ainsi, malgré le manque d’évaluations116 et la capacité à prédire un comportement futur, la série d’outils actuellement disponibles constitue un point de départ très utile pour permettre aux professionnels de déterminer si l’individu est apte à bénéficier d’interventions et de traitements, y compris de programmes de prévention ou de réadaptation. Cet article vise à fournir une vue d’ensemble complète et comparative des principaux outils, protocoles, lignes directrices ou approches utilisés dans ce domaine selon trois dimensions : (1) l’objectif des outils ; (2) la méthodologie et la structure sous-jacentes des outils ; et (3) les implications pratiques de l’utilisation de ces outils. Les auteurs espèrent ainsi permettre aux praticiens et aux décideurs politiques de mieux naviguer dans les eaux souvent boueuses, protégées par des droits d’auteur et souvent coûteuses du monde de l’évaluation des risques de l’extrémisme violent, et faciliter leur processus de prise de décision lorsqu’il s’agit de déterminer l’approche la mieux adaptée à leurs besoins. Enfin, nous présentons ci-dessous quelques considérations – sans ordre de priorité – que les auteurs jugent essentielles à prendre en compte lorsqu’ils commencent à réfléchir à l’utilisation de l’évaluation des risques dans leurs propres cercles professionnels.

- Compte tenu des différentes méthodologies utilisées, la plus grande valeur réside dans la combinaison de l’utilisation d’outils quantitatifs et qualitatifs afin de compenser les avantages et les inconvénients des deux approches. En d’autres termes, si les outils quantitatifs tels que le SQAT ont l’avantage d’être faciles à utiliser et de ne pas nécessiter beaucoup de ressources, ils ont l’inconvénient d’être vulnérables au biais de désirabilité sociale en raison de la personne qui remplit les questionnaires. Cependant, ils peuvent être utilisés comme une source d’information précieuse pour des outils plus qualitatifs (tous les outils JPS (jugement professionnel structuré), qui nécessitent généralement plus de ressources, tant en termes d’informations que de temps. La combinaison des deux permet aux professionnels de commencer à mesurer le changement tout en lui donnant un sens qualitatif.

- Utilisation pratique > nécessité d’une normalisation à des fins pratiques (échange d’informations, etc.) ; nécessité de différencier les différentes typologies ; principale conclusion : c’est à la fois très important et nécessite des connaissances approfondies, tout en exigeant beaucoup de temps et de ressources ; il n’est donc pas utile de former tout le monde, il est préférable d’avoir de petites équipes d’experts alimentées par des informations provenant de groupes professionnels plus importants.

- Commencez toujours par un objectif clair : Lorsque l’on envisage de mettre en œuvre une évaluation des risques liés à l’extrémisme violent, la considération la plus importante à faire au départ est de déterminer l’objectif de l’évaluation des risques. Il convient de faire une distinction claire, par exemple, entre l’évaluation du risque de recrutement d’autres détenus dans un réseau radical et le risque de récidive après la prison.

- Étant donné le niveau de connaissances et d’expertise (et souvent de formation et de certification) requis pour mener une évaluation des risques d’extrémisme violent de manière appropriée, il est plus louable de centraliser l’expertise : former une petite équipe d’experts au sein d’une organisation donnée de manière extensive et fournir un type de formation plus générique et plus large axé sur la sensibilisation et l’identification des risques potentiels.

- L’évaluation des risques des l’extremisme violent est une entreprise complexe. Elle nécessite le traitement d’un grand nombre d’informations. La plupart des professionnels qui établissent ces évaluations sont relativement nouveaux dans ce domaine d’expertise spécifique. Des outils fondés sur des données probantes peuvent les aider dans leurs évaluations ; de nombreux instruments de JPS peuvent être mis en œuvre pour divers objectifs. Cela aide les pays et les organisations dans leur recherche d’un outil approprié. Toutefois, les décideurs doivent être conscients que tous les outils ne peuvent pas être appliqués à tous les objectifs de l’extremisme violent.

- Outre l’information et la facilitation des utilisateurs, il est essentiel que la direction générale soit également impliquée dans la mise en œuvre d’un outil. L’encadrement supérieur ne doit pas seulement décider des objectifs de la mise en œuvre, mais aussi de la disponibilité des informations nécessaires à la réalisation d’une évaluation.

lire également (2022): A-review-of-Risk-Assessment-Tools-and-Risk-Factors-Relevant-to-Terrorism-December-2021-1.pdf

Pour comprendre ce qui pousse certains hommes à commettre des actes monstrueux, la justice fait appel à l’expert psychiatre Daniel Zagury, ainsi amené à écouter et décrypter de nombreux tueurs en série comme Guy Georges, Patrice Alègre ou Michel Fourniret, et plus récemment des terroristes.

Pour comprendre ce qui pousse certains hommes à commettre des actes monstrueux, la justice fait appel à l’expert psychiatre Daniel Zagury, ainsi amené à écouter et décrypter de nombreux tueurs en série comme Guy Georges, Patrice Alègre ou Michel Fourniret, et plus récemment des terroristes.