L’échelle de dominance

Hamby, S. L. (1996). The Dominance Scale: Preliminary psychometric properties. Violence and Victims, 11(3), 199-212. https://doi.org/10.1891/0886-6708.11.3.199

Les gens ont de nombreuses façons différentes d’entrer en relation les uns avec les autres. Les états suivants sont autant de façons différentes d’entrer en relation avec votre partenaire ou de penser à lui. Lisez chaque affirmation et décidez dans quelle mesure vous êtes d’accord avec elle.

4 = Tout à fait d’accord

3 = D’accord

2 = Pas d’accord

1 = Pas du tout d’accord

| 1) Mon partenaire a souvent de bonnes idées. | 1 2 3 4 |

| 2) J’essaie d’empêcher mon partenaire de passer du temps avec des amis du sexe opposé. | 1 2 3 4 |

| 3) Si mon partenaire et moi ne parvenons pas à nous mettre d’accord, c’est généralement moi qui ai le dernier mot. | 1 2 3 4 |

| 4) Je suis contrarié(e) lorsque mon/ma partenaire fait des projets sans m’en parler d’abord. | 1 2 3 4 |

| 5) Mon partenaire n’a pas assez de bon sens pour prendre des décisions importantes, | 1 2 3 4 |

| 6) Je déteste perdre des disputes avec mon/ma partenaire. | 1 2 3 4 |

| 7) Mon/ma partenaire ne doit pas avoir de secrets pour moi. | 1 2 3 4 |

| 8) J’insiste pour savoir où se trouve mon/ma partenaire à tout moment. | 1 2 3 4 |

| 9) Lorsque mon partenaire et moi regardons la télévision, c’est moi qui tiens la télécommande, | 1 2 3 4 |

| 10) Mon/ma partenaire et moi avons généralement un droit de regard égal sur les décisions. | 1 2 3 4 |

| 11) Cela me dérangerait que mon/ma partenaire gagne plus d’argent que moi. | 1 2 3 4 |

| 12) Je considère généralement les intérêts de mon/ma partenaire autant que les miens. | 1 2 3 4 |

| 13) J’ai tendance à être jaloux, | 1 2 3 4 |

| 14) Les choses sont plus faciles dans mon couple si c’est moi qui commande. | 1 2 3 4 |

| 15) Je dois parfois rappeler à mon partenaire qui est le patron. | 1 2 3 4 |

| 16) J’ai le droit de savoir tout ce que fait mon partenaire. | 1 2 3 4 |

| 17) Cela me mettrait en colère si mon partenaire faisait quelque chose que je lui avais dit de ne pas faire. | 1 2 3 4 |

| 18) Les deux partenaires d’une relation doivent avoir un droit de regard égal sur les décisions. | 1 2 3 4 |

| 19) Si mon partenaire et moi ne parvenons pas à nous mettre d’accord. Je dois avoir le dernier mot. | 1 2 3 4 |

| 20) Je comprends qu’il y a des choses dont mon partenaire ne veut pas parler avec moi. | 1 2 3 4 |

| 21) Mon/ma partenaire doit se rappeler que c’est moi qui commande. | 1 2 3 4 |

| 22) Mon/ma partenaire est une personne talentueuse. | 1 2 3 4 |

| 23) Il est difficile pour mon/ma partenaire d’apprendre de nouvelles choses. | 1 2 3 4 |

| 24) Les gens apprécient généralement mon/ma partenaire. | 1 2 3 4 |

| 25) Mon/ma partenaire fait beaucoup d’erreurs. | 1 2 3 4 |

| 26) Mon/ma partenaire peut faire face à la plupart des événements. | 1 2 3 4 |

| 27) Je pense parfois que mon/ma partenaire n’est pas attirant(e). | 1 2 3 4 |

| 28) Mon/ma partenaire est fondamentalement une bonne personne. | 1 2 3 4 |

| 29) Mon/ma partenaire ne sait pas comment se comporter en public. | 1 2 3 4 |

| 30) Je dis souvent à mon/ma partenaire comment faire quelque chose. | 1 2 3 4 |

| 31) Je domine mon/ma partenaire. | 1 2 3 4 |

| 32) J’ai le droit d’être impliqué(e) dans tout ce que fait mon/ma partenaire. | 1 2 3 4 |

La moyenne de chaque sous-échelle (autorité, restriction, dénigrement) est calculée. Les scores les plus élevés reflètent un comportement plus dominant.

Items:

Authority

1. Sometimes I have to remind my partner of who’s boss.

2. My partner and I generally have equal say about decisions. *

3. My partner needs to remember that I am in charge.

4. If my partner and I can’t agree, I should have the final say.

5. I dominate my partner.

6. Things are easier in my relationship if I am in charge.

7. Both partners in a relationship should have equal say about decisions.*

8. I often tell my partner how to do something.

9. I hate losing arguments with my partner.

10. If my partner and I can’t agree, I usually have the final say.

11. It would bother me if my partner made more money than I did.

12. When my partner and I watch TV, I hold the remote control.

Restrictiveness

13. I have a right to know everything my partner does.

14. I insist on knowing where my partner is at all times.

15. I have a right to be involved with anything my partner does.

16. I try to keep my partner from spending time with opposite sex friends.

17. It would make me mad if my partner did something I had said not to do.

18. I tend to be jealous.

19. My partner should not keep any secrets from me.

20. I understand there are many things my partner may not want to talk about with me. *

21. It bothers me when my partner makes plans without talking to me first.

Disparagement

22. My partner is basically a good person.*

23. People usually like my partner.*

24. My partner doesn’t have enough sense to make important decisions.

25. My partner is a talented person.*

26. My partner often has good ideas.*

27. My partner doesn’t know how to act in public.

28. My partner can handle most things that happen. *

29. I sometimes think my partner is unattractive.

30. My partner makes a lot of mistakes.

31. It’s hard for my partner to learn new things.

L’échelle de dominance : Propriétés psychométriques préliminaires (Sherry L. Hamby)

L’échelle de dominance : Propriétés psychométriques préliminaires (Sherry L. Hamby)

« La domination masculine est peut-être le facteur de risque le plus souvent mentionné pour les agressions physiques contre une partenaire intime (par exemple, Campbell, 1992 ; Coleman & Straus, 1986 ; Frieze & McHugh, 1992 ; Gelles, 1983 ; Koss et ah, 1994 ; Stets, 1992 ; Yllo, 1984). La domination est peut-être plus étroitement associée au féminisme et aux théories féministes de la violence domestique (par exemple, Dobash & Dobash, 1979 ; Yllo & Bograd, 1988), mais il s’agit également d’un concept primaire dans de nombreux autres modèles théoriques de la violence entre partenaires. Il s’agit notamment de la théorie des ressources (Allen & Straus, 1980 ; Goode, 1971), la théorie de l’échange et du contrôle social (Gelles, 1983), la théorie de l’incompatibilité de statut (Hornung, McCullough et Sugimoto, 1981) et certains modèles psychologiques (p. ex. Dutton & Strachan, 1987 ; Haj-Yahia & Edleson, 1994). La dominance joue cependant des rôles très différents dans ces théories. Dans certaines théories, une plus grande dominance est supposée causer plus de violence (par exemple, Gelles, 1983 ; Yllo & Bograd, 1988), tandis que dans d’autres, c’est le manque de pouvoir qui est supposé causer la violence (par ex. Dutton, 1994 ; Goode, 1971). Une nouvelle conceptualisation de la dominance a été proposée (Hamby, 1996) qui explicite davantage les liens entre la domination et la violence du partenaire. Trois formes différentes de domination sont décrites dans cette nouvelle conceptualisation : l’autorité, la restriction et le dénigrement.

Chacune d’entre elles peut peut-être être définie au mieux comme un type d’écart par rapport à une relation égalitaire.

L’autorité est étroitement liée au pouvoir de décision. Dans ce schéma, au lieu que les deux partenaires d’une relation aient une influence égale sur les décisions concernant la relation, l’un des partenaires détient la majorité du pouvoir de décision. C’est lui qui « dirige » la relation. Cette forme de domination est la plus conforme à un ensemble existant de normes sociales, celui du couple traditionnel dirigé par le mari, mais aussi à un ensemble de normes sociales, celui du couple traditionnel dirigé par le mari, mais aussi la plus incongrue avec une autre norme, celle du couple moderne égalitaire,

La restriction s’écarte d’un concept égalitaire d’individus égaux. L’un des partenaires se sent le droit de s’immiscer dans le comportement de l’autre, même lorsque ce comportement n’implique pas directement le partenaire restrictif, comme lorsque les partenaires restrictifs interdisent à leurs partenaires de passer du temps avec certaines personnes ou de se rendre dans certains endroits.

Le dénigrement se produit lorsqu’un partenaire n’accorde pas la même valeur à l’autre partenaire et qu’il en a une évaluation globalement négative de la valeur de son partenaire.

Dans cette formulation, les trois formes de domination sont considérées comme des causes de la violence entre partenaires (y compris l’agression physique et psychologique), et non comme une violence en soi, conformément à la majorité des études sur la domination et la violence entre partenaires. De nombreuses conséquences négatives découlent des relations hiérarchiques entre partenaires, y compris, en plus de la violence du partenaire, la désorganisation de la relation, la maltraitance des enfants, le manque d’estime de soi, la dépression, etc.

Les couples traditionnels dirigés par le mari sont un exemple de relations caractérisées par la domination, mais ils ne sont pas universellement agressifs. La domination et l’agressivité sont toutes deuxtypiques des agresseurs (par exemple, Johnson, 1995), et toutes deux sont associées à la détresse lorsqu’elles sont présentes dans les relations intimes entre adultes (pour une analyse de chaque concept, voir Gray-Little & Burks, 1983 ; Koss et al., 1994).

Dans la littérature sur la violence conjugale, la plupart des mesures existantes de la dominance évaluent l’autorité ou la restriction. Par exemple, les différentes versions existantes de l’échelle de Blood et Wolfe (I960), qui pose des questions sur le pouvoir de décision, peuvent être considérées comme des mesures de l’autorité, tout comme certaines alternatives, telles que l’échelle utilisée par Spitzberg et Marshall (1991). Les données sur l’association de ces mesures avec la violence du partenaire ont donné des résultats mitigés (Hotaling & Sugarman, 1986).

Le caractère restrictif a été évalué le plus souvent dans les études sur la violence dans les relations amoureuses, à l’aide d’instruments tels que l’échelle de contrôle interpersonnel (Stets & Pirog-Good, 1990) et l’indice de dominance et de possessivité (Rouse, 1990). Dans ces études, une association positive a été trouvée entre la dominance et la violence du partenaire, ce qui suggère que ce type de domination peut être plus intimement lié à un comportement violent. Cela peut s’expliquer par l’intolérance qui caractérise particulièrement les partenaires restrictifs.

La troisième forme de domination, le dénigrement, a reçu moins d’attention dans la littérature sur la dominance, même si ce type de comparaisons sociales hypercritiques vers le bas sont un moyen important pour les individus de s’élever par rapport à leurs partenaires (cf. Wills, 1981). Le dénigrement ne doit pas être confondu avec les attitudes à l’égard des femmes, plus communément étudiées (par ex, Haj-Yahia & Edleson, 1994), en ce sens qu’il se réfère spécifiquement aux attitudes à l’égard de son propre partenaire et n’est pas nécessairement spécifique à un sexe. Cette idée a été incluse dans certaines mesures de la dominance, telles que l’indice du motif de la dominance (« Je veux que mon partenaire sache que je suis plus fort ou meilleur dans certaines choses que lui/elle »*) (Rouse, 1990). »

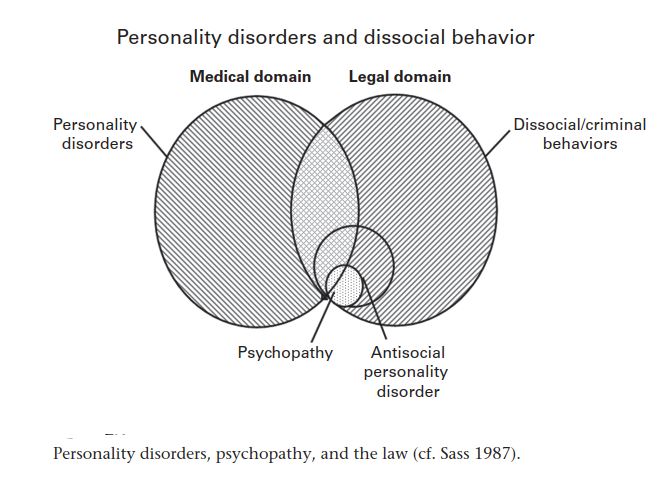

Jalons dans l’histoire des concepts de psychopathie (Sass 1987)

Jalons dans l’histoire des concepts de psychopathie (Sass 1987)