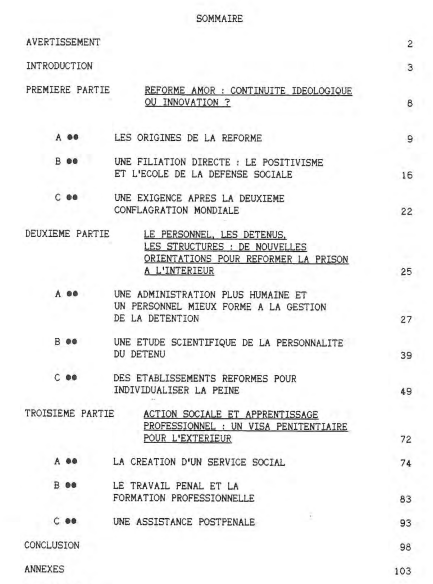

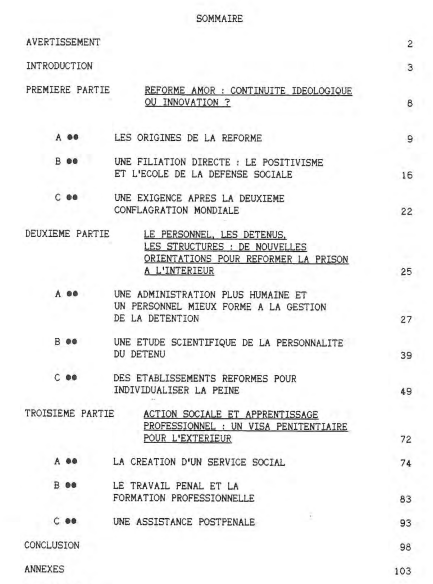

Mémoire de Louis Perreau (1991) 20e promotion de sous-directeurs pénitentiaire, mémoire dirigé par Christian Carlier, ENAP.

Mémoire de Louis Perreau (1991) 20e promotion de sous-directeurs pénitentiaire, mémoire dirigé par Christian Carlier, ENAP.

Découvrez le mémoire de Louis PERREAU sur la réforme AMOR

http://data.decalog.net/enap1/Liens/fonds/A1PER.pdf

Informations sur Paul AMOR:

Paul Amor, né le 17 octobre 1901 à Bône (Algérie) et mort le 26 août 1984 à Paris, est un magistrat et résistant français.

Premier directeur de l’Administration pénitentiaire nommé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il mène une importante réforme pénitentiaire visant à placer « l’amendement et le reclassement social du condamné » au cœur de la peine privative de liberté.

Jeunesse et études

Paul René Eliacin Amor naît le 17 octobre 1901 à Bône, aujourd’hui Annaba, en Algérie française. Issu d’une famille aisée, son père médecin et philanthrope lui transmet l’idée que l’environnement social d’un individu peut influer sur son comportement à l’égard des lois1.

Après avoir effectué son service national, il entreprend des études juridiques et obtient une licence de droit en 1925 puis un certificat de législation algérienne, de droit musulman et de coutumes indigènes en 1926. Il poursuit avec un diplôme d’études supérieures d’histoire du droit et de droit romain et un diplôme d’études supérieures de droit privé qui lui permettent de se prévaloir du titre de docteur en droit. Au cours de ses études, il devient avocat puis, le 15 août 1925, attaché au parquet général d’Alger.

En octobre 1926, il sollicite un poste de suppléant rétribué de juge de paix en Algérie. Après un voyage à Paris en septembre 1927, il obtient de la Chancellerie sa nomination à Blida. En septembre 1930, il devient juge de paix à part entière à Mondovi puis il est successivement nommé juge suppléant rétribué dans le ressort d’Alger en 1930, juge à Guelma en 1934 et substitut à Tizi-Ouzou en 1936. À cette époque, il conçoit pour les mineurs un système d’enquête sociale et une fiche de personnalité mis en place dans son arrondissement judiciaire.

Le 23 août 1937, il est nommé procureur de la République à Bayeux où le procureur général de Caen souligne ses qualités. Officier de réserve, il fait la campagne 1939-1940 dans le génie puis, après un bref passage comme délégué procureur à La Châtre en décembre 1940, reprend son poste de Bayeux le 14 novembre 1941.

Résistance, internement et évasion

Le 2 octobre 1943, Paul Amor est installé comme procureur à Laon. Il est mis en cause devant une cour martiale à propos d’une tentative d’évasion à la maison d’arrêt de Laon, survenue le 8 avril 1944, soupçonné d’avoir aidé un réseau de la Résistance2. Dénoncé, il est arrêté le 25 avril 1944 par l’intendant régional de police de Saint-Quentin et incarcéré à la maison d’arrêt de Laon. Il signe le registre d’écrou comme procureur de la République et non procureur de l’État français de Vichy1.

Après trois semaines, il est transféré à Paris et interné à la caserne des Tourelles depuis laquelle il organise des actions de résistance. Il signe de son nom un tract appelant à la révolte et s’évade seul avant de revenir chercher, le 13 août 1944, quinze de ses camarades menacés de déportation2.

Les autres résistants laonnois libérés de la prison de la Santé le 23 août 1944, il participe aux combats pour la Libération de Paris aux côtés des Francs-tireurs et partisans et de l’Organisation civile et militaire2.

Après la Libération

Le 1er septembre 1944, Paul Amor est nommé à titre provisoire avocat général près la cour d’appel de Paris et directeur de l’Administration pénitentiaire et des services de l’Éducation surveillée par François de Menthon, garde des Sceaux dans le premier gouvernement provisoire de la République française dirigé par le général de Gaulle. Sa nomination est confirmée le 30 septembre 19442.

Dès son arrivée à la Chancellerie, il se donne pour mission de réformer l’administration pénitentiaire durement affectée par le régime de Vichy afin d’améliorer le sort réservé aux détenus. Pour ce faire, il monte une commission composée de personnalités scientifiques compétentes présidée par l’avocat Jacques Charpentier, bâtonnier de Paris, et dont le secrétariat général est assuré par son ami Pierre Cannat.

Conscient des lacunes et des besoins de formation des personnels pénitentiaires, il inscrit dans sa réforme la nécessaire création d’une école technique spéciale par laquelle tout agent devra obligatoirement passer pour améliorer ses compétences. Le Centre d’études pénitentiaires et l’École pénitentiaire de Fresnes ouvrent ainsi respectivement en 1945 et 1946 afin de former le personnel des établissements ayant adopté le régime progressif3. Ces écoles sont les précurseurs de l’actuelle École nationale d’administration pénitentiaire située à Agen.

Considérant la lecture comme un outil de sa politique au service du reclassement, il contribue à la réorganisation des bibliothèques de prison.

Il est ensuite nommé représentant de la France à la Commission Internationale Pénale et Pénitentiaire à Berne 1947 et membre de la Commission de réforme du code d’instruction criminelle. En 1949, il est détaché à l’ONU comme chef de la Section de la Défense sociale, Division des activités sociales de l’Office européen des Nations unies. Avocat général puis premier avocat général près la Cour de cassation, il siège pendant huit ans (19 février 1959-19 février 1967) au Conseil supérieur de la magistrature, avant de prendre sa retraite le 17 octobre 1971.

On devrait construire les villes à la campagne, parce que l’air y est plus pur, disait Alphonse Allais. Pour annoncer ce sujet qui avait été diffusé en avril 2017, on pourrait dire sur le même ton : « Pour éviter les inconvénients de la prison, laissons la clé aux détenus. »

Résumé

Résumé Les méthodes de traitement criminologique efficaces (evidence-based practices – EBP) ont le vent en poupe dans les SPIP et l’adoption du Référentiel des Pratiques Professionnelles (RPO1) en est l’heureux témoin.

Les méthodes de traitement criminologique efficaces (evidence-based practices – EBP) ont le vent en poupe dans les SPIP et l’adoption du Référentiel des Pratiques Professionnelles (RPO1) en est l’heureux témoin. Pour comprendre ce qui pousse certains hommes à commettre des actes monstrueux, la justice fait appel à l’expert psychiatre Daniel Zagury, ainsi amené à écouter et décrypter de nombreux tueurs en série comme Guy Georges, Patrice Alègre ou Michel Fourniret, et plus récemment des terroristes.

Pour comprendre ce qui pousse certains hommes à commettre des actes monstrueux, la justice fait appel à l’expert psychiatre Daniel Zagury, ainsi amené à écouter et décrypter de nombreux tueurs en série comme Guy Georges, Patrice Alègre ou Michel Fourniret, et plus récemment des terroristes.