Protégé : MOC and Prepared adult curriculum

novembre 4th, 2021 | Publié par dans INTERNATIONAL | PROGRAMMES | VIOLENCE - (Saisissez votre mot de passe pour accéder aux commentaires.)Protégé : Vidéos ART: Agression Replacement Training

novembre 4th, 2021 | Publié par dans GESTION DE LA COLÉRE | PROGRAMMES | VIOLENCE - (Saisissez votre mot de passe pour accéder aux commentaires.)Keren Bachi (2013) : Les programmes équins dans le contexte des programmes de médiation animale en milieu carcéral : État des connaissances scientifiques

octobre 27th, 2021 | Publié par dans PROGRAMMES - (0 Commentaire)Keren Bachi (2013) : Les programmes équins dans le contexte des programmes de médiation animale en milieu carcéral : État des connaissances scientifiques

Keren Bachi (2013) : Equine-Facilitated Prison-Based Programs Within the Context of Prison-Based Animal Programs: State of the Science Review

Journal of Offender Rehabilitation, 52:46–74, 2013

Karen Baschi est titulaire d’un doctorat en protection sociale, au CUNY Graduate Center et à la Silberman School of Social Work du Hunter College, à New York, États-Unis.

Article disponible en intégralité à ce lien

Résumé :

Les programmes carcéraux de médiation équine sont de plus en plus répandus et fonctionnent dans des établissements pénitentiaires de 13 États des États-Unis. Cependant, il y a un manque de connaissances empiriques pour les guider. Cet article passe en revue 19 études sur les programmes équestres en prison et se concentre sur les tendances de la littérature. Il révèle en quoi les études précédentes sont pertinentes et comment elles peuvent être appliquées à l’examen des interventions en milieu carcéral facilitées par les chevaux.

La recherche dans ce domaine est justifiée afin d’étudier des questions telles que l’efficacité de ces programmes, les participants appropriés à ces programmes et les contre-indications, ainsi que l’impact de ces programmes sur des variables telles que la récidive et les incidents disciplinaires.

(…)

Conclusion

La revue de la littérature révèle que les études sur les PAPs (Prison-based animal programs) se concentrent sur la récidive, les incidents disciplinaires, les effets émotionnels et psychologiques, les effets sociocomportementaux et d’autres aspects de la théorie et de l’évaluation formative. A l’exception de quelques études, la majorité d’entre elles ont révélé des résultats qui soutiennent l’amélioration du bien-être des participants par les PAP, ce qui peut également contribuer à une réintégration positive dans la société. Certaines études démontrent les effets des PAPs au-delà de l’individu, en ce qui concerne l’environnement institutionnel et la communauté. Des recherches sur programmes carcéraux facilités par les équidés pourraient tirer profit des connaissances issues de ces études. Étant donné que ces programmes sont peu explorés, les études nécessaires devraient viser à explorer et à mesurer un large éventail de caractéristiques de cette intervention. A ce stade initial du développement des connaissances, l’examen montre que les études sur les PAPs utilisent des méthodologies aussi bien exploratoires que confirmatoires. Elle souligne la nécessité d’une méthodologie multi-méthodes, qui pourrait permettre de saisir l’étendue et la profondeur de ce phénomène. En l’absence de connaissances, des enquêtes exploratoires sont nécessaires ainsi que des procédures de vérification. En outre, il n’est pas nécessaire de créer une division binaire entre le résultat et le processus (Humphries, 2008b).

Les programmes, comme les PAPs, forment des ensembles complexes qui se développent en interaction avec leur contexte, et il est approprié que les évaluations soient élargies pour en tenir compte. Par conséquent, un examen des effets et des processus de programmes carcéraux facilités par les équidés (par exemple, l’étude des relations homme-cheval) est nécessaire. Par conséquent, la recherche sur les interventions carcérales facilitées par les équidés équine devrait s’intéresser aux effets : Quels sont les résultats (questions de « quoi » et « combien ») ? De même, il faudrait explorer les mécanismes qui créent ces effets: Comment les résultats se produisent-ils (questions du « comment » et du « pourquoi »)? Les études qui synthétisent ces caractéristiques peuvent également conduire à une théorie unique (un modèle de causalité) pour cette intervention.

En ce qui concerne le domaine général des PAP, il est absolument nécessaire d’approfondir l’étude empirique de ces programmes et d’assurer un suivi à long terme des détenus qui y participent. Les chercheurs et les praticiens doivent évaluer la qualité des PAP en fonction de ce que le domaine reconnaît comme les principes des programmes de traitement efficaces (Furst, 2006). D’autres examens devraient comparer divers modèles de PAPs et examiner les différences entre les PAPs qui sont facilités par différents animaux. D’autres questions devraient être d’examiner les caractéristiques uniques des PAPs pour diverses populations d’hommes, de femmes et de jeunes délinquants (voir Jasperson, 2010 ; Painz, 2010). La recherche devrait explorer des questions supplémentaires telles que : un mode de fonctionnement standard est-il utile aux participants, ou aux administrateurs, ou à ceux qui veulent les étudier ? Les programmes fonctionnent-ils parce qu’ils sont adaptés aux conditions culturelles d’un établissement particulier ? Que pourraient faire les decideurs avec les résultats ? Notamment, les programmes ont la responsabilité éthique et pratique envers les animaux concernés. Cependant, les administrateurs de prison peuvent être réticents à l’idée de mettre en place des PAP car l’implication d’animaux dans les programmes pénitentiaires ajoute une responsabilité supplémentaire, celle de s’occuper d’eux. Cela nécessite des changements dans la routine de la prison pour répondre aux besoins des animaux. Cependant, si les résultats de ces programmes ne s’avèrent pas bénéfiques, les programmes sont obligés de trouver un autre moyen de s’occuper des animaux qui sont dans ces actions et d’assurer leur bien-être à long terme.

En outre, la récidive est souvent une mesure mais, comme nous l’avons déjà mentionné, elle est difficile à définir. Il est important de reconnaître que de nombreux facteurs jouent dans le retour d’un individu en prison. Les PAP peuvent être bénéfiques aux détenus et aux animaux en leur apportant des compétences précieuses, mais s’il n’existe pas de structure garantissant l’emploi après la sortie de l’établissement, la probabilité qu’un individu retourne en prison sera plus grande. En outre, les participants à ces programmes sont potentiellement très différents dans leurs caractéristiques personnelles. En raison des critères de sélection, la probabilité de procéder à une randomisation est limitée.

Autres questions concernant la recherche sur les PAPs

En outre, tout ce qui existe ne peut pas être mesuré. Ces programmes existent dans tout le pays avec différentes espèces d’animaux, avec des participants humains qui ont été incarcérés pour des raisons très différentes, dans des régions du pays très différentes les unes des autres. Il convient donc d’être prudent lorsqu’on tire des conclusions d’études dans ce domaine. Enfin, on peut se demander comment le grand public, qui est favorable à la « répression de la criminalité », réagira à une meilleure estime de soi et à de meilleures conditions de vie chez les détenus.

En plus de l’analyse critique susmentionnée concernant chaque étude spécifique, les analyses statistiques des études sur les PAP devraient être plus complètes afin de déterminer la taille de l’effet des résultats statistiquement significatifs. Cette question nécessite également de reproduire les études et d’examiner si les résultats se répètent également dans des études portant sur des échantillons plus importants. D’autres problèmes fondamentaux sont que certaines études n’incluaient pas de groupe de contrôle ou n’étaient mesurées qu’en post-test. De tels modèles ne permettent pas de déterminer si l’intervention est ou non à l’origine des résultats.

L’une des questions soulevées par l’examen concerne le schéma de résultats positifs et, dans certains cas, statistiquement significatifs, malgré la taille relativement réduite des échantillons. En outre, le très petit nombre d’études qui font état de résultats montrant des effets faibles ou nuls des PAP sur les participants soulève un signal d’alarme selon lequel il pourrait en fait y avoir davantage de ces études qui n’ont pas été publiées (« syndrome du tiroir caché » ou « biais de publication »). L’une des façons de résoudre ces énigmes est peut-être de réaliser une méta-analyse des études sur les PAPs. Cela pourrait montrer si les résultats sont plus variés que ce que l’on attend de la diversité de l’échantillon et pourrait permettre une généralisation à la population des études. Elle permet également de montrer si un biais de publication existe.

En outre, bien qu’un véritable plan expérimental soit généralement recommandé pour obtenir des connaissances solides, il est peu probable que les administrateurs de prison autorisent l’affectation aléatoire des détenus aux PAP (Fournier et al., 2007), ce qui pourrait également être contraire à l’éthique. Par conséquent, l’essai randomisé de groupe (voir Murray, 1998), dans lequel des groupes entiers sont affectés de manière aléatoire à des conditions de traitement ou de contrôle, pourrait être indiqué comme modèle de recherche pour aborder cette question.

Une telle conception impliquerait une affectation aléatoire entre des établissements correctionnels utilisant des PAP similaires. Les résultats d’une telle conception impliquant plusieurs populations et environnements correctionnels différents augmenteraient la possibilité de généralisation (Fournier et al., 2007).

Il est difficile d’accroître le soutien général et d’étendre les idées novatrices sans une évaluation approfondie de données mesurables. La recherche encore limitée alors même que les PAPs prolifèrent, peut indiquer des obstacles au développement de plus de connaissances dans ce domaine. Il peut être difficile d’obtenir l’autorisation de mener des recherches au sein du DOC, car les administrateurs peuvent s’opposer à un examen externe de leurs activités. En outre, les entités correctionnelles ne s’appuient pas nécessairement sur la recherche pour prendre des décisions concernant les programmes. D’autres facteurs, comme les relations publiques ou la politique, peuvent jouer un rôle dans la décision d’utiliser ou non les programmes. Les chercheurs doivent surmonter ces obstacles pour mener des études sur les PAP et trouver des moyens de faire comprendre comment les connaissances universitaires peuvent contribuer aux opérations correctionnelles. Des preuves plus nombreuses, fondées sur la recherche, des caractéristiques et de l’efficacité des PAPs ajouteraient certainement de la validité à ce domaine (Deaton, 2005). Ces preuves peuvent être utilisées par les programmes actuels pour justifier leur poursuite, pour rechercher des financements supplémentaires et pour étendre la portée des programmes (W. G. Turner, 2007). Même lorsque les études révèlent les faiblesses des programmes, ou si les programmes n’atteignent pas un certain taux de réussite convenu, elles peuvent être utilisées pour affiner et améliorer les programmes afin qu’ils profitent effectivement à leurs participants.

De plus, le développement des connaissances sur les programmes carcéraux facilités par les équidés, dans le cadre des domaines plus larges de l’AAA/T et de l’EAA/T, peut générer des contours plus strictes pour l’utilisation de ces programmes et aider à développer des attentes et des protocoles plus clairs. Ces recherches peuvent également aider ces domaines à gagner en respectabilité dans l’arène de la santé mentale (Fine & Mio, 2010). Enfin, la recherche évaluative est menée pour promouvoir la responsabilité, examiner l’efficacité, identifier les lacunes et développer les connaissances (Humphries, 2008b). Par conséquent, l’étude des programmes carcéraux facilités par les équidés peut fournir la base des connaissances nécessaires pour guider cette intervention.

BIBLIOGRAPHIE

Adams, K. (2001, March/April). 2nd chances. Backstretch, 32–37.

Ainsworth, M. D. (1991). Attachment and other affectional bonds across the life cycle. In C. M. Parkes, J. Stevenson-Hinde, & P. Marris (Eds.), Attachment across the lifecycle (pp. 33–51). New York, NY: Routledge.

Allen, K., Shykoff, B. E., & Izzo, J. L. (2001). Pet ownership, but not ACE inhibitor therapy, blunts home blood pressure responses to mental stress. Hypertension, 38, 815–820.

Bair, R., & Osborne, S. J. (2003). Healing inmates’ hearts and spirits with man’s best friend. Corrections Today, 65(2), 122–124.

Batiuk, M. E., Moke, P., & Rountree, P. W. (1997). Crime and rehabilitation: Correctional education as an agent of change: A research note. Justice Quarterly, 14(1), 167–180.

Bazos, A., & Hausman, J. (2004). Correctional education as a crime control program. Correctional Education Association. Retrieved from http://www.ceanational.org/PDFs/ed-as-crime-control.pdf

Bouffard, J. A., MacKenzie, D. L., & Hickman, L. J. (2000). Effectiveness of vocational education and employment programs for adult offenders a methodology-based analysis of the literature. Journal of Offender Rehabilitation, 31, 1–41.

Britton, D. M., & Button, A. (2005). Prison pups: Assessing the effects of dog training programs in correctional facilities. Journal of Family Social Work, 9(4), 79–95. doi: 10.1300/1039v09n0406 Downloaded by [University of Saskatchewan Library] at 19:43 18 March 2015 Equine-Facilitated Prison-Based Programs 71

Bureau of Land Management. (2011). Colorado Wild Horse Inmate Program. Retrieved from http://www.blm.gov/co/st/en/BLM_Programs/wild_horse_and_burro/Wild_Horse_Inmate_Program_Colorado.html

Burger, E., Stetina, B. U., Turner, K., McElheney, J., & Handlos, U. (2011). Dogassisted therapy in prison: Emotional competences and emotional status of drug-addicted criminal offenders. Journal of Veterinary Behavior: Clinical Applications and Research, 6(1), 79–80. doi: 10.1016/j.jveb.2010.09.011

Chianese, N. M. (2010). Girls, jails, and puppy dog tails: An evaluation of the New Leash on Life program. Retrieved from http://ezproxy.gc.cuny.edu/login?url=http://search.proquest.com/docview/305247439?accountid=7287

Crawford, E. K., Worsham, N. L., & Sweinehart, E. R. (2006). Benefits derived from companion animals, and the use of the term “attachment.” Anthrozoös, 19(2), 98–112.

Currie, N. S. (2008). A case study of incarcerated males participating in a canine training program (Unpublished dissertation). Department of Special Education, Counseling, and Student Affairs College of Education, Kansas State University, Manhattan, KS.

Cushing, J. L., & Williams, J. D. (1995). The Wild Mustang program: A case study in facilitated inmate therapy. Journal of Offender Rehabilitation, 22(3/4), 95–112. doi: 10.1300/J076v22n03_08

Dalke, K. (2008). At the threshold of change: The inmates and Wild Horses of Cañon City, Colorado. Reflections, 14(4), 12–16.

Deaton, C. (2005). Humanizing prisons with animals: A closer look at “cell dogs” and horse programs in correctional institutions. Journal of Correctional Education, 56(1), 46–62.

Esbjorn, R. J. (2006). When horses heal: A qualitative inquiry into equinefacilitated psychotherapy (PhD dissertation). Available from EBSCOhost PsycINFO Database. Accession number: 2006-99020-082

Fine , A. H., & Mio, J. S. (2010). The role of AAT in clinical practice: The importance of demonstrating empirically oriented psychotherapies. In A. H. Fine (Ed.),

Handbook on animal-assisted therapy: Theoretical foundations and guidelines for practice (3rd ed., pp. 563–578). San Diego, CA: Academic Press.

Fournier, A. K., Geller, E. S., & Fortney, E. V. (2007). Human-animal interaction in a prison setting: Impact on criminal behavior, treatment progress, and social skills. Behavior and Social Issues, 16(1), 89–105.

Frame, D. L. (2006). Practices of therapists using equine-facilitated/assisted psychotherapy in the treatment of adolescents diagnosed with depression: A qualitative study (PhD dissertation). Available from EBSCOhost PsycINFO Database. Frame (2006): UMI Microform Number: 3204151

Furs t, G. (2006). Prison-based animal programs: A national survey. The Prison Journal, 86, 407–430. doi: 10.1177/0032885506293242

Furst, G. (2007a). Prison-based animal programs: Self-reported effects of participation and implications for desistance. Prison Service Journal, 172, 38–44.

Furst, G. (2007b). Without words to get in the way: Symbolic interaction in prisonbased animal programs. Qualitative Sociology Review, 3(1), 96–109.

Granger, B. P., & Kogan, L. R. (2006). Charecteristics of animal-assisted therapy/activity in specialized settings. In A. H. Fine (Ed.), Handbook on animal-assisted therapy: Theoretical foundations and guidelines for practice (2nd ed., pp. 263–285). San Diego, CA: Academic Press. Downloaded by [University of Saskatchewan Library] at 19:43 18 March 2015 72 K. Bachi

Hark rader, T., Burke, T. W., & Owen, S. S. (2004). Pound puppies: The rehabilitative uses of dogs in correctional facilities. Corrections Today, 66(2), 74–79.

Humphries, B. (2008a). Ethical research and social justice. Social Work Research for Social Justice (pp. 19–32). Basingstoke, England: Palgrave Macmillan.

Humphries, B. (2008b). Evaluation research. In Social work research for social justice (pp. 169–188). Basingstoke, England: Palgrave Macmillan.

Jasperson, R. A. (2010). Animal-assisted therapy with female inmates with mental illness: A case example from a pilot program. Journal of Offender Rehabilitation, 49, 417–433. doi: 10.1080/10509674.2010.499056

Jensen, E. L., & Reed, G. E. (2006). Adult correctional education programs: An update on current status based on recent studies. Journal of Offender Rehabilitation, 44(1), 81–98.

Katc her, A. H., Beck, A. M., & Levine, D. (1989). Evaluation of a pet program in prison: The PAL project at Lorton. Anthrozoos, 2(3), 175–180.

Katcher, A. H., Friedmann, E., Beck, A. M., & Lynch, J. (1983). Looking, talking and blood pressure: The physiologic consequences of interaction with the living environment. In A. H. Katcher & A. M. Beck (Eds.), New perspectives on our lives with companion animals. Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press.

Kellam, L. (2009). 2004 releases: Three-year post release follow-up (pp. 1–58). NY DOC Division of Program Planning Research & Evaluation. Albany, NY: State of New York DOC Services. Retrieved from http://www.doccs.ny.gov/Research/Reports/2009/2004_releases_3yr_out.pdf

Kochersperger, K., & Heger, L. (2010). Tucker gets a second chance: Learning important life skills while in prison and being rescued from a life of homelessness. Palaestra, 25(2), 33–35.

Kurd ek, L. A. (2008). Pet dogs as attachment figures. Journal of Social and Personal Relationships, 25, 247–266.

Lai,J. (1998). Pet facilitated therapy in correctional institutions. Retrieved from http://www.csc-scc.gc.ca

Lamm , W. (2010). Prison horse training programs: The incomplete success story. Retrieved from http://www.aowha.org/documents/prison_programs01.pdf

Lee,D. (1987). Companion animals in institutions. In P. Arkow (Ed.), The loving bond: Companion animals in the helping professions (pp. 229–236). Saratoga, CA: R & E Publishers.

Levinson, B. M., & Mallon, G. P. (1997). Pet-oriented child psychotherapy. Springfield, Ill: Charles C. Thomas.

Lichtenberger, E., & Ogle, J. T. (2008). Utilizing post-release outcome information to measure the effectiveness of correctional education programs. Retrieved from http://www.ceanational.org/PDFs/Post_Release_Outcomes.pdf

Mall on, G. P., Ross, S. B., Jr., Klee, S., & Ross, L. (2010). Designing and implementing animal-assisted therapy programs in health and mental health organizations. In A.

- Fine (Ed.), Handbook on animal-assisted therapy: Theoretical foundations and guidelines for practice (3rd ed., pp. 135–148). San Diego, CA: Academic Press.

Maruna, S., Lebel, T. P., Mitchell, N., & Naples, M. (2004). Pygmalion in the reintegration process: Desistance from crime through the looking glass. Psychology, Crime & Law, 10, 271–281. Downloaded by [University of Saskatchewan Library] at 19:43 18 March 2015 Equine-Facilitated Prison-Based Programs 73

Merriam-Arduini, S. (2000). Evaluation of an experimental program designed to have a positive effect on adjudicated violent, incarcerated male juveniles age 12–25 in the state of Oregon (Unpublished doctoral dissertation). Pepperdine University, Malibu, CA.

Moneymaker, J. M., & Strimple, E. O. (1991). Animals and inmates. Journal of Offender Rehabilitation, 16(3/4), 133–152. doi: 10.1300/J076v16n03_09

Murray, D. M. (1998). Design and analysis of group-randomized trials. New York, NY: Oxford Press.

Nef,N. (2004, October 6–9). The Cat Programme, an animal-assisted therapy at Saxierriet prison for men: Its effects and results in a correctional establishment. Paper presented at the 10th International Conference on Human-Animal Interactions, People and Animals: A Timeless Relationship, Glasgow, Scotland.

Painz, M. J. (2010, November 17). Gender inequality in prison programming and the benefits of prison animal programs in women’s facilities. Retrieved from http://www.allacademic.com/meta/p432448_index.html

Pedulla, T. (2001, October 17). Inmates get a helping hoof. USA Today, p. C3.

Phillips Cohen, S. (2002). Can pets function as family members? Western Journal of Nursing Research, 24, 621–638.

Phillips Cohen, S. (2007). Applying theories of attachment to the human-animal bond. Paper presented at the Convention Notes of the 144th American Veterinary Medical Association Annual Convention, O’Fallon, IL.

Pike , J. (2008). National Crime Information Center (NCIC). Retrieved from http://www.fas.org/irp/agency/doj/fbi/is/ncic.htm

Richardson-Taylor, K., & Blanchette, K. (2001). Results of an evaluation of the Pawsitive Directions Canine Program at Nova Institution for women. Correctional

Service of Canada, Research Branch. Retrieved from: http://www.csc-scc.gc.ca/text/rsrch/reports/r108/r108_e.pdf

Sherwin, P. J. W., Burns, J. E., Doyle, V. E., Kamins, B., Lewis, D., Lindenauer, S. B., Wagner, J. (2006). “Re-entry and reintegration: The road to public safety” report and recommendations of the Special Committee on Collateral Consequences of Criminal Proceedings. Retrieved from http://www.nysba.org/AM/Template.cfm?Section=Home&CONTENTID=11415&TEMPLATE=/CM/ContentDisplay.cfm

Simon, S. (2001, February 20). Program mends the spirits of broken men, broken horses; hope is abundant in prison barn. Los Angeles Times, p. A5.

Smith, M. J. (2010). Handbook of program evaluation for social work and health professionals. New York, NY: Oxford University Press.

Stetina, B. U., Gegenhuber, B., McElheney, J., Handlos, U., Kuchta, B., Gindl, B., Kryspin-Exner, I. (2009). Health promotion with the animal assisted training (MTI) for drug offenders. Psychology & Health, 24(S1), 376–377.

Stetina, B. U., Kuchta, B., Gindl, B., Maman, T. L., Handlos, U., Werdenich, W., & Kryspin-Exner, I. (2009). Changes in emotional competences of drug offenders during dog-assisted group training (MTI). Journal of Veterinary Behavior: Clinical Applications and Research, 4(2), 99–100. doi:10.1016/j.jveb.2008.10.030

Strimple, E. O. (2003). A history of prison inmate-animal interaction programs. American Behavioral Scientist, 47(1), 70–78.

Suthers-McCabe, H. M., Van Voorhees, E. E., & Fournier, A. K. (2004, October 6–9). The human-animal bond in an American prison: Inmate trainer outcomes. Downloaded by [University of Saskatchewan Library] at 19:43 18 March 2015 74 K. Bachi Paper presented at the 10th International Conference on Human-Animal Interactions, People and Animals: A Timeless Relationship, The International Society for Anthrozoology, Glasgow, Scotland.

Thoroughbred Retirement Foundation. (2010). TRF’S Second Chances program [Fact sheet]. Saratoga Springs, NY: Author.

Thoroughbred Retirement Foundation. (2012). Farms and facilities. Retrieved from http://www.trfinc.org/Farms-and-Facilities-c10.html

Turner, K., Stetina, B. U., Burger, E., Glenk, L. M., Kothgassner, O. D., & Handlos, U. (2011). Dog-assisted intervention (MTI) with mentally disordered prisoners: Enhancing empathy—a pilot study. Journal of Veterinary Behavior: Clinical Applications and Research, 6(1), 97. doi: 10.1016/j.jveb.2010.08.010

Turner, W. G. (2007). The experiences of offenders in a prison canine program. Federal Probation, 71(1), 38–43.

Wade, B. (2007). Studies of correctional education programs. Adult Basic Education & Literacy Journal, 1(1), 27–31.

Walsh, P., & Mertin, P. (1994). The training of pets as therapy dogs in a women’s prison: A pilot study. Anthrozoos, 7(2), 124–128

Evaluation du programme PARCOURS: Données probantes d’un programme comportemental

septembre 6th, 2021 | Publié par dans PROGRAMMES | RÉCIDIVE - (0 Commentaire)Evaluation du programme PARCOURS: William ARBOUR (2021) Peut-on prévenir la récidive derrière les barreaux ? Données probantes d’un programme comportemental

Le programme PARCOURS a été évalué par une équipe de recherche indépendante, et a mesuré une diminution de la récidive de 18%. Un excellent début!

Alors que la recherche sur chaque aspect du comportement criminel se développe, les chercheurs ont encore beaucoup à apprendre sur la psychologie criminelle et l’esprit humain, y compris ses motivations. Les experts du champ de la psychologie criminelle font de grands progrès dans la compréhension de la logique du crime, et pourtant les effets de l’incarcération sur les détenus, l’une des méthodes de punition les plus courantes, restent flous et peu étudiés. Le crime et les condamnations pénales sont hautement circonstanciels, et il est donc presque certain que les détenus vivront l’incarcération de manière différente, pour le meilleur ou pour le pire.

Malgré une foule de conséquences négatives possibles de l’institutionnalisation, y compris l’influence négative des pairs criminels, les activités prosociales et positives offertes dans certains milieux carcéraux peuvent offrir un environnement plus sûr et plus stable aux détenus. Ainsi, la détention peut offrir l’opportunité de prendre part à des programmes permettant d’aiguiser et d’acquérir de nouvelles compétences, de recevoir un soutien de groupe ou une thérapie individuelle, et d’entreprendre un processus interne de réflexion. Parcours est un tel exemple de programme significatif dans lequel les détenus peuvent s’engager pendant leur incarcération.

Dans cet article, j’ai évalué les effets de Parcours, un programme comportemental mis en place dans les prisons au Québec, Canada. En exploitant le caractère aléatoire de l’affectation des détenus aux agents de probation, j’ai pu dériver des estimations causales de l’effet du programme sur la récidive. J’ai trouvé des effets importants, négatifs et significatifs sur la récidive. Cet article met en évidence également que les jeunes détenus sont les plus susceptibles de se conformer à la recommandation du programme. Ce résultat est significatif puisque les jeunes détenus sont largement considérés comme les plus à risque (Doleac, 2019). Ainsi, cibler les jeunes détenus a le potentiel d’accélérer les effets positifs d’un tel programme en, notamment, réduisant la probabilité d’une incarcération coûteuse. Les résultats suggèrent que les facteurs criminogènes ciblés par le programme (responsabilité, attitudes envers la criminalité et la victimisation) étaient le principal canal de causalité. Cette étude démontre que le renforcement de ces traits décisionnels pourrait, presque entièrement, dissuader certains délinquants de commettre de nouveaux crimes. Dans les circonstances où les participants récidivent, il a été démontré que le délit ultérieur est retardé de plusieurs mois. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer si les programmes de réinsertion, en d’autres termes, les programmes dispensés lors de la détention, sont prometteurs pendant le processus de réintégration. Les programmes de réinsertion pourraient être essentiels pour assurer la continuité de l’acquisition des compétences comportementales.

Pour l’avenir, davantage de données sont nécessaires pour déterminer l’hétérogénéité des effets des traitements. Par exemple, on ne sait toujours pas comment les problèmes spécifiques des délinquants autochtones sont abordés par le programme, ni si les délinquantes peuvent bénéficier de leur participation. D’autres types de mesures, comme l’approche éducative ou la thérapie de santé mentale, gagneraient également en crédibilité grâce à des recherches plus poussées.

Il semble y avoir une grande lacune dans le champ de la recherche criminelle concernant non seulement la prévention du crime, mais aussi dans le traitement des criminels à la fois pendant la détention et après la prise en charge. Des preuves supplémentaires pour d’autres types de programmes, de cadres et de profils de participants sont nécessaires dans un effort d’amélioration des politiques encourageant une réinsertion réussie. Pour l’instant, le grand avantage des programmes comme Parcours, tel que démontré par cet article, est qu’il nous rapproche de la prévention de la récidive derrière les barreaux.

Version anglophone:

https://www.economics.utoronto.ca/public/workingPapers/tecipa-683.pdf

Si le lien est brisé: tecipa-683

Gestion de la colère: séance de groupe filmée avec des personnes détenues

août 1st, 2021 | Publié par dans GESTION DE LA COLÉRE | PRISON | PROGRAMMES - (0 Commentaire) Le programme ART (Aggression replacement training) est une intervention cognitivo-comportementale visant à réduire les comportements agressifs et violents. Il s’agit d’un programme multimodal qui comporte trois composantes : les habiletés sociales, l’entraînement au contrôle de la colère et le raisonnement moral. ART a été développé aux États-Unis dans les années 1980 par Arnold P. Goldstein et Barry Glick et est maintenant utilisé dans toute l’Amérique du Nord ainsi qu’en Europe, en Amérique du Sud et en Australie.

Le programme ART (Aggression replacement training) est une intervention cognitivo-comportementale visant à réduire les comportements agressifs et violents. Il s’agit d’un programme multimodal qui comporte trois composantes : les habiletés sociales, l’entraînement au contrôle de la colère et le raisonnement moral. ART a été développé aux États-Unis dans les années 1980 par Arnold P. Goldstein et Barry Glick et est maintenant utilisé dans toute l’Amérique du Nord ainsi qu’en Europe, en Amérique du Sud et en Australie.

Informations générales

Le programme ART a été conçu par Arnold P. Goldstein et Barry Glick dans les années 1980 (Glick, Barry; Goldstein, Arnold P. (1 March 1987). « Aggression Replacement Training ». Journal of Counseling & Development. 65 (7): 356–362). Ils ont repris les concepts d’un certain nombre d’autres théories de travail avec les jeunes et ont synthétisé la théorie, la pratique et les techniques en un système complet. Chacune des trois composantes utilise un processus pour s’assurer que les jeunes apprennent les compétences pendant le programme et transfèrent ces compétences à de nouvelles situations en dehors du groupe. Le modèle se concentre également sur le concept de Jean Piaget d’apprentissage par les pairs. Il a été démontré que les jeunes apprennent mieux des autres jeunes.

ART est un programme de 10 semaines, se réunissant trois fois par semaine pendant une heure pour chacune de ses composantes. Pour obtenir les meilleurs résultats, il est animé et co-animé par des animateurs de groupe formés. L’aménagement de la salle, la présentation du matériel, le nombre de participants et les antécédents des participants sont autant de facteurs qui contribuent à la réussite du groupe.

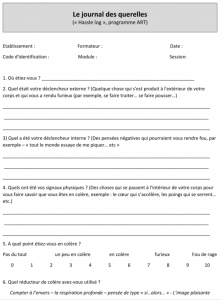

Formation à la maîtrise de la colère

La formation au contrôle de la colère est la composante affective de l’ART. Il s’agit de passer de l’enseignement des compétences sociales à l’extinction des compétences antisociales et à leur remplacement par des compétences prosociales. La formation au contrôle de la colère utilise la chaîne de contrôle de la colère. Il s’agit d’un processus enseigné aux participants pour faire face aux situations qui les mettent en colère. Une fois encore, un segment de la chaîne de contrôle de la colère est enseigné chaque semaine et les animateurs et les jeunes mettent en pratique les nouvelles compétences dans le cadre d’activités de la vie courante. La chaîne de maîtrise de la colère est la suivante ;

- Déclencheurs (externes et internes) – La situation qui déclenche la colère et le discours personnel qui l’alimente.

- Indices – signes physiques de la colère

- Réducteurs de colère – trois méthodes (respiration profonde, comptage à rebours et images agréables) pour nous aider à réduire ou à oublier la situation.

- Rappels (ou autosuggestions) – courtes déclarations positives que l’on se dit à soi-même pour réduire davantage les impulsions de colère.

- Penser à l’avenir, Anticiper – Identifier les conséquences de nos comportements.

- Compétences sociales : mettre en œuvre une aptitude pro-sociale dans la situation (comme négocier un accord).

- Évaluation – Revenir sur l’utilisation de la chaîne de contrôle de la colère et évaluer la façon dont elle a été mise en œuvre.

La recherche sur ART a considérablement progressé depuis sa création par Goldstein et ses collègues, il y a plus de vingt ans. Le programme a été mis en œuvre dans au moins 45 États, six provinces canadiennes et de nombreux pays étrangers et il est utilisé avec une variété de populations juvéniles (Glick, 2006). ART s’est progressivement imposé comme un traitement fondé sur des preuves, efficace pour accroître le comportement prosocial et les capacités de raisonnement moral, et réduire l’impulsivité et le comportement antisocial (Goldstein, Nensen, Deleflod, & Kalt, 2004). La recherche sur l’efficacité suggère fortement que l’ART est efficace pour enseigner les compétences sociales, améliorer les compétences en matière de gestion de la colère et réduire la colère autodéclarée et des taux de récidive chez les jeunes délinquants (Goldstein et al., 2004).

Pour en savoir plus:

Programme de prevention de la récidive « Decision points »

juillet 30th, 2021 | Publié par dans ICC | OUTILS | PROGRAMMES | RÉCIDIVE | TCC - (0 Commentaire)

« Decision Points » est un programme d’intervention cognitivo-comportementale en groupe ouvert qui a été publié en 2012 et diffusé au niveau national aux états unis en 2015. Les auteurs de Decision Points LLC proposent un programme correctionnel fondé sur des preuves, construit pour répondre au risque, aux besoins et à la réceptivité des délinquants.

Decision Points est un programme d’intervention cognitivo-comportementale à entrée permanente conçu pour être dispensé auprès des populations jeunes et adultes en contact avec le système judiciaire. Le programme repose sur le principe de la « stratégie des choix » et offre aux participants d’autres moyens d’examiner leurs pensées et les actions qui les mènent à des problèmes.

est un programme d’intervention cognitivo-comportementale à entrée permanente conçu pour être dispensé auprès des populations jeunes et adultes en contact avec le système judiciaire. Le programme repose sur le principe de la « stratégie des choix » et offre aux participants d’autres moyens d’examiner leurs pensées et les actions qui les mènent à des problèmes.

Le programme peut être dispensé sous la forme d’une intervention brève ou d’une intervention plus intensive avec une durée de programme plus longue.

Decision Points a été testé et mis en œuvre auprès de groupes de jeunes et d’adultes dans divers établissements correctionnels.

Les auteurs de Decision Points sont Juliana Taymans, Ph.D., Jack Bush, Ph.D., et Steven Swisher, M.Ed, MS, connus au niveau national pour avoir développé le programme Thinking for a Change, ainsi que Charles Robinson, qui a travaillé dans les services de probation au niveau fédéral et au niveau des comtés.

- Éléments clés du programme

Programme correctionnel fondé sur des données probantes et conçu pour répondre aux risques, aux besoins et à la réceptivité. - Cible les pensées antisociales et les déficits de compétences par le biais d’une approche cognitive et comportementale interactive.

- Conçu pour être dispensé de manière flexible dans différents contextes et en fonction du temps disponible, avec une option d’entrée/sortie ouverte.

- Constitué de cinq séances complètes centrées sur l’apprenant et favorisant une prestation continue.

- Conçu pour une mise en œuvre facile, une durabilité et une limitation des coûts.

- Efficace en tant que programme indépendant ou livré en tandem avec d’autres programmes comportementaux.

- L’intégrité du programme est gérée par un programme d’études scénarisé, la supervision du programme, le développement professionnel et le coaching.

La théorie d’action et le modèle logique de Decision Points, présentés ci-dessous, ont pour but de décrire explicitement la manière dont l’intervention de Decision Points peut conduire à un changement prosocial pour les personnes impliquées dans le système judiciaire.

Decision Points est conçu pour l’ensemble des personnes (jeunes et adultes) qui ont affaire au système judiciaire. Aux fins du présent document, ces personnes seront appelées des clients.

Decision Points est une intervention cognitivo-comportementale fondée sur des principes qui bénéficient d’un large soutien de la part des chercheurs pour réduire les comportements problématiques et la récidive. Decision Points s’appuie sur le modèle risque-besoin-réponse des interventions correctionnelles.

Cibles cognitivo-comportementales

- Reconnaissance des situations à risque pertinentes sur le plan personnel qui peuvent conduire à des problèmes ou à des délits.

- Identification des pensées et des sentiments qui conduisent à la délinquance (étape 1).

- Reconnaissance de la façon dont les actions peuvent affecter positivement ou négativement les autres (étape 2).

- Identification d’un éventail d’actions non délinquantes possibles dans des situations à risque (étape 3)

- Identification des pensées et des attitudes qui peuvent soutenir un comportement pro-social (étape 4)

- Utilisation de pensées et d’actions pro-sociales dans des situations à risque (étape 4).

Activités

Pour atteindre les objectifs:

Le programme est structuré dans un format individualisé, en groupe ouvert. Un ensemble de cinq séances: une séance de base initiale et quatre séances récurrentes utilisent le jeu de rôle, l’engagement de groupe et les activités de devoirs pour soutenir la maîtrise du client à propos de :

- Utiliser le cycle des problèmes pour identifier les situations à risque pertinentes et la manière dont elles peuvent conduire à des problèmes ou à des délits.

- Appliquer les quatre étapes de « decision points » pour traiter les situations pertinentes sur le plan personnel.

Résultats proximaux

Au sein du groupe

- Sensibilisation accrue aux situations qui peuvent mener à des problèmes/à des infractions

- Signaler/démontrer l’utilisation des étapes de « decision points » dans le jeu de rôle du groupe et dans les devoirs.

Résultats distaux

Après la fin du groupe

- Pour les personnes sous surveillance ou en garde à vue – réduction des rapports de surveillance sur les comportements « problématiques » ou délictueux

- Utilisation déclarée des étapes de « decision points » pour éviter les problèmes/les infractions.

Extrait du programme

Extrait du programme

« decision Points »

![]()

ÉTAPE 1

Identifier mes pensées et mes sentiments

« Qu’est-ce que je pense et qu’est-ce que je ressens ? »

« Que me poussent à faire ces pensées et ces sentiments ? »

L’étape 1 nous demande de prêter attention à nos pensées et à nos sentiments et de remarquer ce que nos pensées et nos sentiments nous disent de faire.

La plupart du temps, nous agissons sans vraiment réfléchir. Nous faisons ce que nous avons toujours fait, ou nous faisons ce que nous pensons devoir faire. Nous agissons en pilote automatique. Mais nous pouvons perdre l’habitude d’agir automatiquement si nous prêtons attention à ce qui se passe en nous.

Lorsque nous prêtons attention à nos propres pensées et sentiments, nous pouvons reconnaître ce que ces pensées et sentiments nous disent de faire. Et quand nous faisons cela, nous nous donnons des choix. Nous créons un point de décision (decision point).

Regardez la vidéo ci-dessus. Ensuite, testez vos connaissances à l’aide de l’outil de vérification de l’étape 1 pour voir ce que Mike devrait reconnaître comme sa situation à risque, ce qu’il pensait et ressentait et ce que ces pensées et sentiments l’amenaient à faire. (Le Check-In s’ouvrira dans un nouvel onglet du navigateur).

![]()

ÉTAPE 2

Pensez aux autres personnes qui se soucient de ce que je fais

« Qui d’autre se soucie de ce que je pourrais faire ? »

« Que voudraient-ils que je fasse ? »

Dans l’étape 2, nous pensons aux autres personnes impliquées dans nos vies, et nous répondons à la question : Qui d’autre se soucie de ce que je fais, et que voudraient-ils que je fasse ?

D’autres personnes sont impliquées dans notre vie à tous. Nous avons peut-être une famille, ou pas. Nous pouvons avoir des amis auxquels nous tenons, qui tiennent à nous et envers lesquels nous nous sentons loyaux, ou non. Mais qui que nous soyons et quoi que nous fassions, il y a toujours d’autres personnes qui se soucient – d’une manière ou d’une autre – de ce que nous faisons.

Certaines de ces personnes peuvent être heureuses si nous choisissons d’enfreindre une loi ou une règle ou de blesser quelqu’un. D’autres seront heureuses si nous choisissons de ne pas enfreindre une règle ou une loi ou de ne pas blesser quelqu’un.

À l’étape 2, nous pensons à ces personnes et nous devinons ce qu’elles voudraient que nous fassions. Nous ne jugeons pas si ces personnes ont raison ou tort, ou si elles sont justes ou injustes. Nous ne laissons pas ces personnes décider pour nous, mais nous réfléchissons à ce qu’elles veulent avant de prendre notre propre décision. C’est tout ce qu’il y a à dire sur l’étape 2.

Regardez la vidéo ci-dessus. Ensuite, testez vos connaissances avec le Check-In de l’étape 2 pour voir ce que Mike identifie comme des personnes qui se soucient de ce qu’il fait dans cette situation. (Le Check-In s’ouvrira dans un nouvel onglet du navigateur).

![]()

ÉTAPE 3

Réfléchissez à vos choix. Choisissez-en un

« Quels sont les choix que j’ai fait en réfléchissant ? »

« Quels sont les choix qui m’éloignent des problèmes ? »

« Quels sont les choix que je peux faire en me sentant en accord avec eux ? »

Réfléchir à des choix réchauffe nos capacités de réflexion.

À l’étape 3, nous réfléchissons à de nombreuses choses que nous pourrions faire.

Nous ne prenons encore aucune décision ; nous imaginons simplement de nombreux choix différents. Il y a toujours des choix différents de ce que nous pourrions faire par rapport à ce à quoi nous pensons habituellement.

Ensuite, nous nous posons deux questions sur chaque choix :

- Est-ce que faire ceci alimenterait le cycle des problèmes ?

- Pourrais-je me sentir bien dans ma peau si je le faisais ?

Nous recherchons des choix qui ne nous feraient pas entrer dans le cycle des problèmes et que nous pourrions accepter de faire. Il n’est pas toujours facile de trouver ces choix.

L’aptitude spéciale de l’étape 3 consiste à penser à un grand nombre de choix différents. Il se peut que nous devions faire preuve d’imagination pour penser aux choses que nous pourrions faire. Il se peut que nous devions changer notre façon de penser à un choix particulier afin de nous sentir bien de le faire. Mais si nous y travaillons, nous pouvons trouver une solution.

Notre choix ne satisfera probablement pas tout le monde, et il se peut qu’il ne nous satisfasse pas parfaitement, mais si c’est le meilleur choix auquel nous pouvons penser, nous avons franchi l’étape 3.

Regardez la vidéo ci-dessus. Ensuite, testez vos connaissances avec l’étape 3 du check-in pour voir quel est le meilleur choix pour Mike. (Le Check-In s’ouvrira dans un nouvel onglet du navigateur).

![]()

ÉTAPE 4

Identifiez une pensée motivante

« Quelle est une pensée qui peut me motiver à faire mon choix ? »

Parfois – en fait, très souvent – la façon dont nous pensons limite ce que nous pouvons faire. Nos pensées peuvent nous maintenir prisonniers de nos anciennes façons d’agir. Lorsque nous essayons de faire des choix pour sortir du cycle des problèmes, il est important que nous trouvions une façon de penser qui nous donne le pouvoir de faire ce changement.

C’est l’objet de l’étape 4 : nous utilisons le pouvoir de notre pensée.

Avez-vous déjà vu un haltérophile soulever des centaines de kilos ? À votre avis, à quoi pense cette personne pour l’aider à se motiver à soulever un poids aussi lourd ? Si vous deviez essayer de courir un marathon ou de faire quelque chose de très difficile physiquement, quelles seraient les pensées qui pourraient vous motiver à relever le défi ?

À l’étape 4, nous faisons la même chose. Nous réfléchissons à notre choix, puis nous trouvons des « pensées puissantes » ou des pensées motivantes qui nous aident à faire notre choix et à nous sentir bien et puissants en accomplissant une action qui nous éloigne des problèmes.

Nous nous posons une question simple : Quelle est la pensée motivante qui peut m’aider à faire mon choix ?

Une fois que nous avons trouvé une pensée motivante, nous l’utilisons pour nous aider à faire notre choix.

Regardez la vidéo ci-dessus. Ensuite, testez vos connaissances à l’aide de la vérification de l’étape 4 pour voir ce que Mike a décidé d’utiliser comme pensée motivante pour l’aider à faire le choix qu’il a sélectionné. (Le Check-In s’ouvrira dans un nouvel onglet du navigateur).

Le programme ART (Aggression replacement training): une intervention cognitivo-comportementale visant à réduire les comportements agressifs et violents

juillet 7th, 2021 | Publié par dans ACC | CCP | PRISON | PROBATION | PROGRAMMES | VIOLENCE - (0 Commentaire) Le programme ART (Aggression replacement training) est une intervention cognitivo-comportementale visant à réduire les comportements agressifs et violents, initialement axée sur les adolescents. Il s’agit d’un programme multimodal qui comporte trois composantes : les habiletés sociales, l’entraînement au contrôle de la colère et le raisonnement moral. L’ART a été développé aux États-Unis dans les années 1980 par Arnold P. Goldstein et Barry Glick et est maintenant utilisé dans toute l’Amérique du Nord ainsi qu’en Europe, en Amérique du Sud et en Australie dans les systèmes de services à la personne, y compris les systèmes de justice des mineurs, les écoles de services sociaux et les services correctionnels pour adultes. L’ART n’est pas encore considéré comme un programme modèle mais est décrit dans la plupart des enquêtes de recherche comme un programme prometteur.

Le programme ART (Aggression replacement training) est une intervention cognitivo-comportementale visant à réduire les comportements agressifs et violents, initialement axée sur les adolescents. Il s’agit d’un programme multimodal qui comporte trois composantes : les habiletés sociales, l’entraînement au contrôle de la colère et le raisonnement moral. L’ART a été développé aux États-Unis dans les années 1980 par Arnold P. Goldstein et Barry Glick et est maintenant utilisé dans toute l’Amérique du Nord ainsi qu’en Europe, en Amérique du Sud et en Australie dans les systèmes de services à la personne, y compris les systèmes de justice des mineurs, les écoles de services sociaux et les services correctionnels pour adultes. L’ART n’est pas encore considéré comme un programme modèle mais est décrit dans la plupart des enquêtes de recherche comme un programme prometteur.

Informations générales

Le programme ART a été conçu par Arnold P. Goldstein et Barry Glick dans les années 1980 (Glick, Barry; Goldstein, Arnold P. (1 March 1987). « Aggression Replacement Training ». Journal of Counseling & Development. 65 (7): 356–362). Ils ont repris les concepts d’un certain nombre d’autres théories de travail avec les jeunes et ont synthétisé la théorie, la pratique et les techniques en un système complet. Chacune des trois composantes utilise un processus pour s’assurer que les jeunes apprennent les compétences pendant le programme et transfèrent ces compétences à de nouvelles situations en dehors du groupe. Le modèle se concentre également sur le concept de Jean Piaget d’apprentissage par les pairs. Il a été démontré que les jeunes apprennent mieux des autres jeunes.

ART est un programme fondé sur des preuves et utilisé dans de nombreuses régions. Dans l’État de Washington, ART a été ajouté comme l’un des quatre différents programmes basés sur des preuves mis en œuvre en raison de la loi de 1997 sur la responsabilité en matière de justice communautaire (Robert Barnoski (1999), The Community Juvenile Accountability Act: Research-Proven Interventions for the Juvenile Courts, Washington State Institute for Public Policy) .

ART est un programme de 10 semaines, se réunissant trois fois par semaine pendant une heure pour chacune de ses composantes. Pour obtenir les meilleurs résultats, il est animé et co-animé par des animateurs de groupe formés. L’aménagement de la salle, la présentation du matériel, le nombre de participants et les antécédents des participants sont autant de facteurs qui contribuent à la réussite du groupe.

Compétences sociales

La formation à l’apprentissage structuré est la composante comportementale de l’ART. De nombreux jeunes ayant un comportement criminel et/ou ayant des difficultés à contrôler leur colère manquent de compétences sociales. De nombreux concepts de la composante compétences sociales sont tirés des travaux d’Albert Bandura. On pense que ces jeunes manquent de nombreuses compétences sociales différentes. L’intervention ART se concentre sur les compétences sociales suivantes, qui sont particulières à la réduction des comportements agressifs :

- Formuler une plainte

- Comprendre les sentiments des autres

- Faire face à la colère d’autrui

- Se préparer à une conversation difficile

- Se tenir à l’écart des bagarres

- Gérer la pression du groupe

- Faire face à une accusation, une critique

- Aider les autres

- Exprimer son affection aux autres

- Réagir à un échec

Ces compétences sociales sont décomposées en plusieurs étapes (étapes de réflexion et d’action). L’animateur discute de la compétence du jour, en donnant des exemples pertinents. Ensuite, il fait une démonstration de la situation afin de donner aux jeunes une idée de la façon dont ils doivent exécuter la compétence. Les jeunes sont invités à indiquer chacune des étapes. Ensuite, chaque jeune est invité à utiliser une situation pertinente qu’il a récemment vécue en utilisant la compétence. À nouveau, les autres jeunes passent en revue et discutent de chacune des étapes à chaque fois.

Formation à la maîtrise de la colère

Formation à la maîtrise de la colère

La formation au contrôle de la colère est la composante affective de l’ART. Il s’agit de passer de l’enseignement des compétences sociales à l’extinction des compétences antisociales et à leur remplacement par des compétences prosociales. La formation au contrôle de la colère utilise la chaîne de contrôle de la colère. Il s’agit d’un processus enseigné aux jeunes pour faire face aux situations qui les mettent en colère. Une fois encore, un segment de la chaîne de contrôle de la colère est enseigné chaque semaine et les animateurs et les jeunes mettent en pratique les nouvelles compétences dans le cadre d’activités de la vie courante. La chaîne de maîtrise de la colère est la suivante ;

- Déclencheurs (externes et internes) – La situation qui déclenche la colère et le discours personnel qui l’alimente.

- Indices – signes physiques de la colère

- Réducteurs de colère – trois méthodes (respiration profonde, comptage à rebours et images agréables) pour nous aider à réduire ou à oublier la situation.

- Rappels (ou autosuggestions) – courtes déclarations positives que l’on se dit à soi-même pour réduire davantage les impulsions de colère.

- Penser à l’avenir, Anticiper – Identifier les conséquences de nos comportements.

- Compétences sociales : mettre en œuvre une aptitude pro-sociale dans la situation (comme négocier un accord).

- Évaluation – Revenir sur l’utilisation de la chaîne de contrôle de la colère et évaluer la façon dont elle a été mise en œuvre.

Les participants sont invités à tenir un « journal » des querelles ou des tracasrencontrées (« hassle log ») où ils doivent noter l’utilisation des techniques enseignées: Journal des tracas-hassle log

Raisonnement moral

Le raisonnement moral est la composante cognitive de l’ART. Cette composante donne aux adolescents l’occasion d’adopter d’autres points de vue que le leur, ce qui leur permet de voir le monde d’une manière plus juste et équitable. Les animateurs de groupe identifient également quatre erreurs de raisonnement pour faciliter la prise de perspective et remédier au retard de développement moral. Les erreurs de pensée identifiées sont les suivantes

- Penser de façon égocentrique – « tout tourne autour de moi ».

- Supposer le pire – « ça arriverait de toute façon » ou « ils me feraient ça ».

- Blâmer les autres – « c’est leur faute ».

- Mauvais étiquetage / minimisation – « ce n’est pas du vol, je ne fais que l’emprunter… » ou « tout le monde le fait ».

La composante « raisonnement moral » de l’ART est basée sur les étapes du développement moral de Kohlberg. Selon Kolhberg, il y a six étapes de développement moral qui sont regroupées en trois niveaux. Kolhberg suggère que la progression à travers les étapes est linéaire et invariablement séquentielle. Les penseurs du premier stade souscrivent à la devise « la force fait le droit ». Les penseurs du deuxième stade adoptent le raisonnement suivant : « Je dois obtenir le mien avant qu’ils n’obtiennent le leur ». Les penseurs du stade trois sont prêts à s’engager dans une prise de décision pro-sociale s’ils y trouvent leur compte. Ils s’alignent sur une version déformée de la « règle d’or ». Les penseurs du stade quatre commencent à prendre en compte l’ensemble de la communauté dans leur prise de décision. La plupart des membres de la société restent au stade quatre.

PPT de formation: Anger-Control_slides-1-43_FR.pptx

Le programme ART a été traduit et adapté en France par l’ENAP: il s’agit du PAV (Programme alternative aux violences)

Voir aussi l’Article: Aggression Replacement Training and Childhood Trauma (A. Mark Amendola and Robert W. Oliver): Amendola_and_Oliver_2013

Voir aussi l’article: Que savons-nous des programmes de gestion de la colère dans les établissements pénitentiaires ? (What Do We Know About Anger Management Programs in Corrections? BY PAMELA STIEBS HOLLENHORST, J.D. Research Specialist, University of Wisconsin Law School) (disponible ici). Voici la partie consacrée à ART:

Aggression Replacement Training

Attic Correctional Services est une agence privée à but non lucratif sous contrat avec le Wisconsin Department of Corrections (DOC) pour fournir des programmes de gestion de la colère, de prévention de la violence domestique et de traitement des délinquants sexuels ainsi que des maisons de transition dans le comté de Dane et ses environs. Selon un superviseur de terrain qui gère l’achat de contrats de service pour trois comtés, la demande de programmes de gestion de la colère est apparue il y a environ trois ans, lorsque les agents correctionnels ont perçu le besoin d’un programme de traitement pour les clients en probation ou en sanctions intensives qui présentaient des tendances violentes mais n’étaient pas qualifiés de violence domestique ou de délinquants sexuels. Le programme, intitulé Aggression Replacement Training (ART), a été conçu à l’origine pour les jeunes hommes agressifs et colériques qui ne contrôlaient pas leurs impulsions.

Attic a actuellement un contrat pour organiser des sessions pour 8 à 12 personnes qui se réunissent une fois par semaine pendant 90 minutes pendant 12 semaines, au coût de 124 $ par groupe et par session. Attic mène des programmes distincts pour les hommes et les femmes. Les participants au programme ART sont orientés vers le programme par leur agent de probation ou de libération conditionnelle et doivent signer un accord stipulant qu’ils assisteront à la séance, qu’ils passeront les pré-tests et les post-tests, qu’ils tiendront un registre quotidien des moments de colère, qu’ils accompliront tous les autres devoirs, qu’ils participeront respectueusement aux discussions de groupe et aux jeux de rôle et qu’ils garderont confidentielles toutes les informations discutées dans le groupe. Les leçons comprennent l’apprentissage de compétences interpersonnelles constructives telles que l’expression d’une plainte, la réaction à la colère et la gestion des pressions du groupe. Les participants apprennent à reconnaître les signes physiques de la colère et à utiliser des techniques de réduction de la colère, telles que la respiration profonde, le comptage à rebours, l’imagerie agréable, la prise d’une photo, l’utilisation d’une carte de visite, etc. le comptage à rebours, les images agréables, les pauses et la réflexion prospective. Les participants apprennent également de nouveaux styles de résolution de problèmes grâce à l’auto-parole, une méthode permettant de modifier les schémas de pensée.

L’animateur modélise chaque compétence dans des situations hypothétiques, puis fait participer le groupe à des jeux de rôle pour l’aider à transférer les compétences dans des situations réelles. La dernière phase du programme consiste en des groupes de discussion sur le dilemme afin d’acquérir et de mettre en pratique les compétences nécessaires à la prise de décision rationnelle. Le groupe est invité à résoudre des conflits hypothétiques afin d’apprendre à penser, à raisonner et à résoudre des conflits dans la vie réelle.

Un gestionnaire de cas et chef de groupe a admis que la plupart des participants à ART ne veulent pas y être. Lors d’une récente session d’introduction, au cours de laquelle beaucoup de temps a été consacré à remplir des papiers et à expliquer la structure du programme, les participants étaient silencieux et conservaient généralement des expressions de mépris voilé. Lorsque la paperasse a été terminée et que la discussion a commencé, quelques membres ont volontiers apporté des commentaires, mais la plupart sont restés assis en silence. (Comme pour la session d’Oakhill, la présence d’un observateur a peut-être étouffé la discussion). Le responsable du groupe a expliqué plus tard que la dynamique de groupe varie, et que certains groupes sont plus disposés à participer et à partager leurs expériences. (Dans un cas, les femmes d’un groupe ont formé des liens d’amitié si forts qu’une participante a invité les autres à son mariage, en distribuant des invitations lors des sessions). Sur la base de son expérience de travailleuse sociale et de ses observations en tant qu’enseignante pendant plusieurs années, la responsable pense que le programme est bénéfique, malgré le manque de données pour étayer cette conclusion. Elle a cité des rapports anecdotiques du personnel pénitentiaire qui a observé l’application des principes de gestion de la colère par les participants au programme qui avaient depuis longtemps la réputation d’avoir un comportement violent mais qui, lorsqu’ils étaient provoqués, faisaient preuve de nouvelles compétences en matière de maîtrise de soi.

Pour commencer à se former à ART: http://psychocriminologie.free.fr/?p=5790