Prise en charge des AICS: le programme canadien ICPM-SO (Integrated Correctional Program Model – Sexual Offender)

Le SCC oriente les hommes qui ont commis des infractions sexuelles vers le programme ICPM Sex Offender (ICPM-SO) lorsqu’une évaluation montre qu’ils risquent de récidiver. L’agent de libération conditionnelle et le responsable du programme correctionnel évaluent ce risque lors de l’admission. Ils réévaluent le risque au fur et à mesure que le délinquant progresse dans les programmes (c.-à-d. l’avant programme, le programme principal, le maintien en établissement et le maintien dans la collectivité).

Le SCC oriente les hommes qui ont commis des infractions sexuelles vers le programme ICPM Sex Offender (ICPM-SO) lorsqu’une évaluation montre qu’ils risquent de récidiver. L’agent de libération conditionnelle et le responsable du programme correctionnel évaluent ce risque lors de l’admission. Ils réévaluent le risque au fur et à mesure que le délinquant progresse dans les programmes (c.-à-d. l’avant programme, le programme principal, le maintien en établissement et le maintien dans la collectivité).

La recherche montre que la plupart des délinquants sexuels ont également d’autres types de comportements criminels. Ainsi, outre les facteurs de risque liés à la délinquance sexuelle, l’ICPM-SO cible les facteurs de risque liés à :

- la criminalité générale

- la violence générale

- la violence familiale

- la criminalité lucrative

- l’abus de substances.

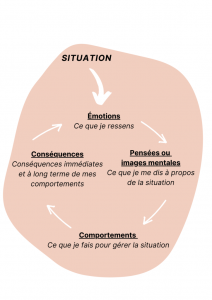

Les agents du programme correctionnel dispensent le programme dans une situation de groupe en utilisant des techniques de thérapie cognitivo-comportementale (TCC). L’ICPM-SO intègre tous les sujets et compétences couverts par :

Le programme comprend également des stratégies visant à traiter les facteurs liés à la délinquance sexuelle :

- l’excitation sexuelle problématique

- le sexe comme moyen d’adaptation

- la préoccupation sexuelle

- identification émotionnelle aux enfants

- déficit d’intimité

- hostilité envers les femmes

Programme d’intensité élevée

Le programme d’intensité élevée pour délinquants sexuels s’adresse aux hommes qui ont commis des infractions sexuelles et qui présentent un risque élevé de récidive. Ce programme :

- comporte un total de 108 séances (100 séances de groupe et 8 séances individuelles),

- est normalement co-animé;

- peut accueillir des groupes de 12 participants maximum;

- comporte jusqu’à 6 séances par semaine.

Programme d’intensité modérée

Le programme d’intensité modérée pour délinquants sexuels s’adresse aux hommes qui ont commis des infractions sexuelles et qui présentent un risque modéré de récidive. Ce programme

- comporte un total de 62 séances (57 séances de groupe et 5 séances individuelles)

- est dispensé par un animateur

- peut accueillir des groupes de 10 participants maximum

- comporte jusqu’à 6 séances par semaine

Version adaptée d’intensité modérée

Le programme adapté d’intensité modérée pour délinquants sexuels s’adresse aux délinquants qui présentent un risque modéré de récidive, mais qui ont des déficits de fonctionnement. Il peut s’agir de:

- des troubles cognitifs

- des problèmes de santé mentale, et/ou

- des difficultés d’apprentissage

Ces déficits nuisent à la capacité des délinquants de participer aux programmes correctionnels et d’en tirer des leçons. Ce programme :

- comporte un total de 77 séances (72 séances de groupe et 5 séances individuelles)

- est dispensé par un seul animateur

- peut accueillir des groupes de 6 participants au maximum

- comporte jusqu’à 5 séances par semaine

Le Dr Julie Medlin a fondé le Medlin Treatment Center (MTC), un centre de conseil ambulatoire spécialisé dans le traitement des déviances sexuelles: « Nous utilisons son programme de vie responsable dans notre établissement, dans un cadre de groupe. Ce programme utilise un modèle cognitivo-comportemental de prévention des rechutes. Nous espérons donc modifier le comportement du délinquant en changeant sa façon de penser.

Le Dr Julie Medlin a fondé le Medlin Treatment Center (MTC), un centre de conseil ambulatoire spécialisé dans le traitement des déviances sexuelles: « Nous utilisons son programme de vie responsable dans notre établissement, dans un cadre de groupe. Ce programme utilise un modèle cognitivo-comportemental de prévention des rechutes. Nous espérons donc modifier le comportement du délinquant en changeant sa façon de penser. La

La

La question de la relation entre les abus sexuels subis dans l’enfance et le devenir agresseur sexuel est un sujet sensible et complexe, avec des implications importantes pour la prévention, le traitement et les politiques publiques. Les abus sexuels sur mineurs (ASM) sont un problème mondial, avec des prévalences estimées à environ 1 enfant sur 10 dans la population générale, selon des études comme celle de Darkness to Light (

La question de la relation entre les abus sexuels subis dans l’enfance et le devenir agresseur sexuel est un sujet sensible et complexe, avec des implications importantes pour la prévention, le traitement et les politiques publiques. Les abus sexuels sur mineurs (ASM) sont un problème mondial, avec des prévalences estimées à environ 1 enfant sur 10 dans la population générale, selon des études comme celle de Darkness to Light (