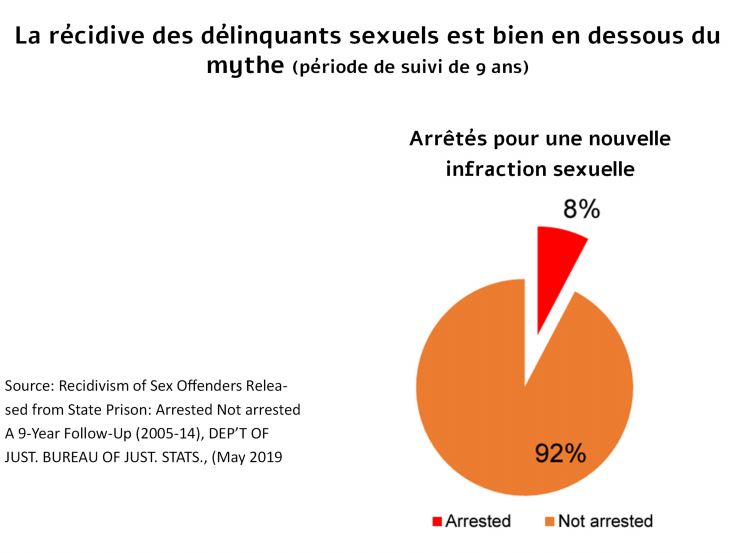

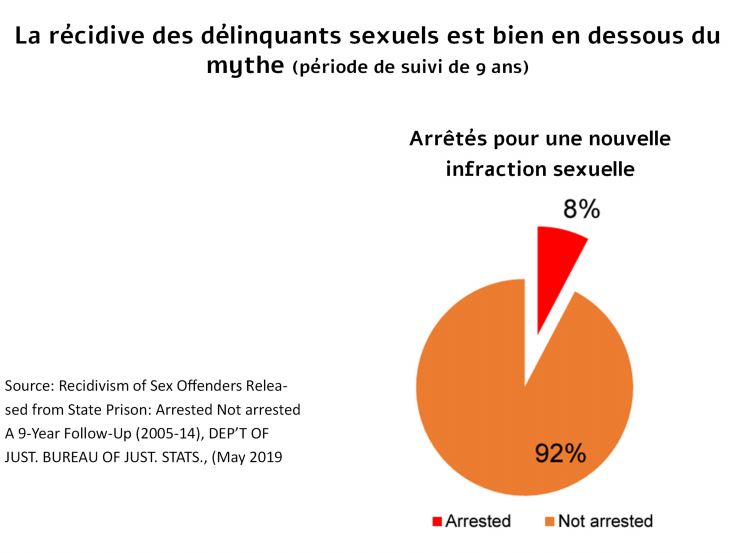

Les délinquants sexuels sont moins susceptiples d’être de nouveau arrétés sur une période de suivi de 9a que d’autres catégories de délinquants.

Parmi les détenus dont l’infraction la plus grave était un crime violent, 43,4% ont été arrêtés à nouveau dans les 9 ans pour un autre crime violent.

Parmi les détenus dont l’infraction la plus grave était un crime violent, 43,4% ont été arrêtés à nouveau dans les 9 ans pour un autre crime violent.- Le taux de réarrestation pour crime violent des personnes emprisonnées pour homicide était de 29,5%, pour vol, de 47,2%, et pour agression, de 50,7%.

- Les détenus dont l’infraction d’engagement était un vol ou des voies de fait ont été arrêtés à nouveau pour viol ou agression sexuelle à des taux respectifs de 3,4 % et 2,8 %.

Source : Recidivism of Sex Offenders Released from State Prison : A 9-Year Follow-Up (2005-14), DEP’T OF JUST. BUREAU OF JUST. STATS, p. 1 (mai 2019).

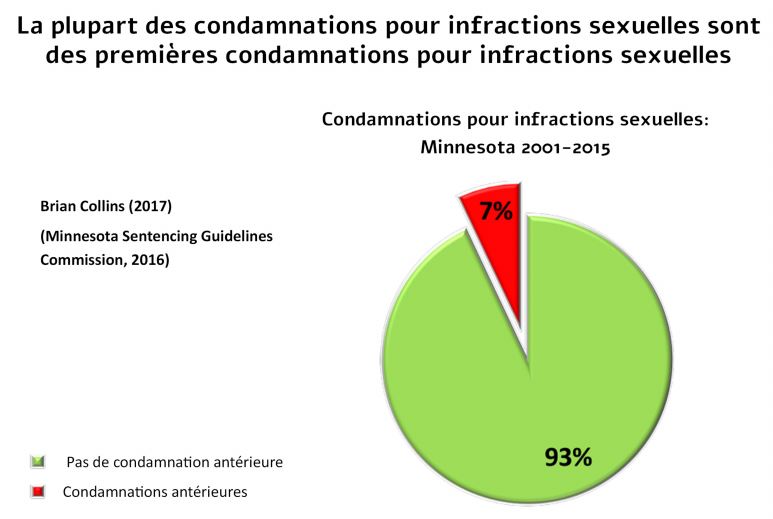

Les infractions sexuelles en récidive ne représentent qu’une petite partie des infractions sexuelles!

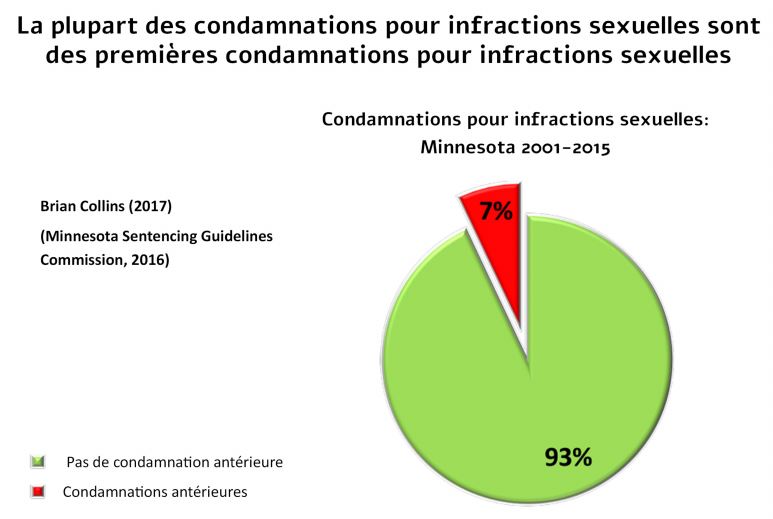

« Après 10 à 15 ans, la plupart des individus ayant des antécédents de délits sexuels n’étaient pas plus susceptibles de commettre un nouveau délit sexuel que les individus ayant des antécédents criminels ne comprenant pas de délits sexuels.

« Après 10 à 15 ans, la plupart des individus ayant des antécédents de délits sexuels n’étaient pas plus susceptibles de commettre un nouveau délit sexuel que les individus ayant des antécédents criminels ne comprenant pas de délits sexuels.

que les personnes dont les antécédents criminels ne comprenaient pas d’infractions sexuelles. Par conséquent, les politiques conçues pour gérer le risque de récidive sexuelle doivent inclure des mécanismes permettant d’ajuster les classifications initiales du risque et de déterminer les périodes au cours desquelles les individus ayant des antécédents de crimes sexuels devraient être libérés des conditions et restrictions associées à l’étiquette de « délinquant sexuel ».

Source: https://mn.gov/doc/assets/POR%20presentation%20Oct%2013%202021%20Janus_tcm1089-503195.pdf

Pour aller plus loin: Voir le dossier trés complet de Roger Przybylki!

L’étude la plus importante à ce jour sur la récidive des délinquants sexuels a été menée par Langan Langan, Schmitt et Durose (2003). L’étude a examiné les schémas de récidive de 9 691 délinquants sexuels de sexe masculin libérés de prison dans 15 États en 1994.Les chercheurs ont constaté un taux de récidive sexuelle de 5,3 % pour l’ensemble de l’échantillon de délinquants sexuels, sur la base d’une arrestation au cours de la période de suivi de trois ans. Les taux de récidive violente et d’arrestation pour l’ensemble de l’échantillon étaient beaucoup plus élevés : 17,1 % et 43 %, respectivement. Près de 4 délinquants sexuels sur 10 (38,6 %) ont été réincarcérés dans les trois ans qui ont suivi leur libération en raison d’un nouveau délit ou d’une violation technique de leurs conditions de leur libération.

Dans le cadre de leur étude, Langan, Schmitt et Durose (2003) ont effectué une analyse comparative des récidives des délinquants sexuels et des délinquants non sexuels. Ils ont constaté que les délinquants sexuels de l’étude présentaient un taux global de réarrestation plus faible que les délinquants non sexuels (43 % contre 68 %), mais leur taux de réarrestation pour un délit sexuel était quatre fois plus élevé que celui des autres délinquants (5,3 % contre 1,3 %).

Une autre étude importante sur la récidive a été menée par Sample et Bray (2003). Les chercheurs ont examiné la récidive de 146 918 délinquants arrêtés dans l’Illinois en 1990. Les personnes arrêtées classées comme délinquants sexuels (sur la base de l’accusation la plus grave en 1990 qui était un délit sexuel) avaient des taux de réarrestation pour un nouveau délit sexuel à 1 an, 3 ans et 5 ans, respectivement de 2,2 %, 4,8 % et 6,5 %.

Les délinquants sexuels de l’étude avaient des taux de réarrestation pour toute nouvelle infraction à an, trois ans et cinq ans de 21,3 %, 37,4 % et 45,1 %.

Dans une méta-analyse portant sur 10 études différentes, Harris et Hanson (2004) ont généré des estimations de récidive sur la base de nouvelles accusations ou condamnations pour des délits sexuels, sur la base de périodes de suivi de 5, 10 et 15 ans pour plusieurs catégories de délinquants sexuels. Les estimations de la récidive sexuelle pour tous les délinquants sexuels de l’étude étaient de 14% à 5 ans, 20% à 10 ans et 24% à 15 ans. Un donné importante qui a émergé de l’analyse est que le taux de récidive sexuelle à 15 ans pour les délinquants ayant déjà été condamnés pour un délit sexuel était presque deux fois plus élevé que celui des délinquants sexuels primaire en matière de condamnation pour un délit sexuel (37 % contre 19 %).

Une autre donnée importante était que le taux de récidive diminuait au fur et à mesure que les délinquants n’avaient pas commis d’infraction depuis longtemps. Alors que 14% des délinquants de l’analyse étaient récidivistes sexuels après 5 ans de suivi, seuls 7 % des délinquants qui n’avaient pas commis d’infraction à ce moment-là ont récidivé sexuellement au cours des 5 années de suivi suivantes.

Taux de récidive des violeurs

Les chercheurs qui étudient la récidive des délinquants sexuels rapportent de plus en plus souvent des taux de récidive pour les violeurs. Langan, Schmitt et Durose (2003), par exemple, ont constaté que 5 % des 3 115 violeurs6 de leur étude ont été arrêtés pour un nouveau délit sexuel au cours de la période de suivi de trois ans, 18,7 % avaient été arrêtés pour un délit violent et 46 % avaient été arrêtés pour un délit quelconque. Les violeurs de l’étude ayant fait l’objet de plus d’une arrestation antérieure ont été arrêtés à nouveau à un taux presque deux fois plus élevé (49,6 % contre 28,5) que les violeurs ayant fait l’objet d’une seule arrestation antérieure. Harris et Hanson (2004) ont rapporté des estimations de récidive sexuelle pour les violeurs (sur la base de nouvelles accusations ou condamnations) de 14% après 5 ans, 21% après 10 ans, et de 24 % à 15 ans.

Une autre étude, remarquable en raison de sa période de suivi de 25 ans, a été menée par Prentky et al (1997). En généralisant certains des résultats de l’étude aux délinquants qui se livrent aujourd’hui à des actes de viol est problématique car la période d’étude a commencé en 1959 et s’est terminée en 1985, et les pratiques de traitement et de gestion des délinquants sexuels étaient bien différentes à l’époque qu’elles ne le sont aujourd’hui. En outre, l’échantillon de l’étude était petit (136 violeurs), et il se composait d’individus qui avaient été sexuellement dangereux et ayant fait l’objet d’un internement civil. Néanmoins, il convient de noter que Prentky et ses collègues ont constaté que certains violeurs risquaient toujours de récidiver longtemps après leur libération.

Sur la base d’une période de suivi de 25 ans, les chercheurs ont constaté un taux de récidive sexuelle de 39 % et un taux de récidive pour toute accusation de 74 %.

Taux de récidive des agresseurs d’enfants

Il existe un nombre relativement important de recherches sur les taux de récidive des agresseurs d’enfants. L’étude sur les délinquants sexuels libérés des prisons d’État en 1994, par Langan et ses collègues (2003), comprenait un large échantillon (N = 4 295) d’agresseurs d’enfants. Les chercheurs ont rapporté que 5,1 % des agresseurs d’enfants de l’étude ont été arrêtés pour un nouveau délit sexuel dans les 3 ans suivant leur libération, 14,1 % ont été arrêtés à nouveau pour un délit violent, et 39,4 % ont été arrêtés à nouveau pour un délit quelconque.

Comme pour les violeurs, les agresseurs d’enfants ayant fait l’objet de plus d’une arrestation antérieure avaient un taux de récidive global presque le double (44,3 % contre 23,3 %) de celui des agresseurs d’enfants n’ayant fait l’objet que d’une seule arrestation antérieure. Comme on peut s’y attendre, les agresseurs d’enfants étaient plus susceptibles que tout autre type de délinquant – sexuel ou non sexuel – d’être arrêté pour un délit sexuel contre un enfant après leur sortie de prison.

Harris et Hanson (2004) ont documenté des taux différentiels de récidive pour différents types d’agresseurs d’enfants. Le tableau 1 présente les estimations de récidive de l’étude (basées sur les nouvelles accusations ou condamnations) pour une période de suivi de 5, 10 et 15 ans pour les agresseurs d’enfants garçons, les agresseurs d’enfants filles et les auteurs d’inceste.

Prentky et ses collègues (1997) ont également examiné la récidive des agresseurs d’enfants. Sur la base d’une période de suivi de 25 ans, les chercheurs ont constaté un taux de récidive sexuelle de 52% (défini comme les personnes accusées d’un délit sexuel ultérieur) en utilisant un échantillon de 115 agresseurs d’enfants qui ont été libérés de l’internement civile au Massachusetts entre 1960 et 1984.

Bien que la différence entre le taux de récidive sexuelle de 52% trouvé par Prentky et ses collègues (1997) sur une période de suivi de 25 ans et le taux de 23% trouvé par Harris et Hanson (2004) sur une période de suivi de 15 ans, est frappante, elle peut être interprétée de différentes manières.

L’une d’entre elles est que la première récidive peut se produire pour certains agresseurs d’enfants 20 ans ou plus après l’intervention de la justice pénale, et que les estimations de la récidive basées sur des périodes de suivi plus courtes peuvent sous-estimer le risque de récidive des pédophiles au cours de leur vie (Doren, 1998). Une autre interprétation est que la différence est principalement un artefact d’échantillonnage, car les résultats de Harris et Hanson sont basés sur un échantillon plus large et plus diversifié d’agresseurs d’enfants, y compris certains purgeant des peines d’intérêt général, et la prévalence de la récidive sexuelle chez les agresseurs d’enfants est plus faible que les 52 % suggérés par Doren et est basée, au moins en partie, sur l’étude de Prentky et al. (1997).

Taux de récidive des exhibitionnistes

Il existe peu de recherches sur les taux de récidive des exhibitionnistes. Les résultats et les caractéristiques de trois études pertinentes sont présentés dans le tableau 2.

Comparaison des taux de récidive des délinquants sexuels masculins et féminins

La recherche démontre que les délinquantes sexuelles récidivent nettement moins que les délinquants sexuels masculins. Sur la base d’une étude portant sur 380 délinquantes sexuelles, Cortoni et Hanson (2005) ont constaté des taux moyens de récidive sexuelle, violents et globaux pour les délinquantes sexuelles de 1 %, 6,3 % et 20,2 respectivement, après une période de suivi moyenne de 5 ans. Plus récemment, une méta-analyse de 10 études portant sur un échantillon combiné de 2490 délinquantes sexuelles a révélé un taux moyen de récidive sexuelle d’environ 3 % pour les délinquantes sexuelles, sur la base d’une période de suivi moyenne de 6,5 ans (Cortoni, Hanson, & Coache, 2010).

Synthèse:

- taux de récidive sexuelle à 3 ans : 5%

- taux de récidive sexuelle à 15 ans : 24%

- Les délinquants sexuels, quel que soit leur type, ont des taux de récidive générale plus élevés que les taux de récidive sexuelle.

- Les délinquants sexuels présentent des taux de récidive générale plus faibles mais des taux de récidive sexuelle plus élevés que les délinquants non sexuels.

- Les différents types de délinquants sexuels ont des taux de récidive très différents (Des taux de récidive plus élevés sont observés chez les agresseurs d’enfants qui s’en prennent à des garçons. Les taux de récidive sont comparativement plus faibles pour les violeurs, les agresseurs d’enfants qui s’en prennent aux filles et les auteurs d’inceste.)

recidivismofadultsexualoffenders.pdf (ojp.gov)

Si le lien est brisé: recidivismofadultsexualoffenders

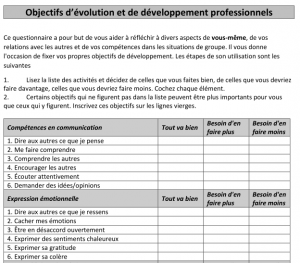

Comment, dans une perspective GLM, travailler à fixer des objectifs avec la personne? Un exemple d’outil est ce très motivationnel questionnaire « Objectifs d’évolution et de développement professionnels »

Comment, dans une perspective GLM, travailler à fixer des objectifs avec la personne? Un exemple d’outil est ce très motivationnel questionnaire « Objectifs d’évolution et de développement professionnels » Source: Jeffrey Abracen, Ph.D., C.Psych. & Jan Looman, Ph.D., C.Psych. (2016) Treatment of HighRisk Sexual Offenders, An Integrated Approach

Source: Jeffrey Abracen, Ph.D., C.Psych. & Jan Looman, Ph.D., C.Psych. (2016) Treatment of HighRisk Sexual Offenders, An Integrated Approach

« Après 10 à 15 ans, la plupart des individus ayant des antécédents de délits sexuels n’étaient pas plus susceptibles de commettre un nouveau délit sexuel que les individus ayant des antécédents criminels ne comprenant pas de délits sexuels.

« Après 10 à 15 ans, la plupart des individus ayant des antécédents de délits sexuels n’étaient pas plus susceptibles de commettre un nouveau délit sexuel que les individus ayant des antécédents criminels ne comprenant pas de délits sexuels.

Prévalence

Prévalence

Le professeur Leam Craig est consultant en psychologie légale et clinique et partenaire de Forensic Psychology Practice Ltd. Il est psychologue médico-légal et clinicien agréé et doublement enregistré. Il a plus de 23 ans d’expérience en tant que témoin expert auprès des tribunaux civils et pénaux. Il a été chargé par les diocèses catholiques et de l’Église d’Angleterre, les services de police sud-africains et l’armée de l’air des États-Unis d’évaluer les risques médico-légaux. Il a fourni un service de psychologie médico-légale clinique aux services de santé mentale pour adultes du North Birmingham NHS, au South Birmingham Community Learning Disability Forensic Service et au Her Majesty’s Prison & Probation service, en Angleterre et au Pays de Galles, ainsi qu’en Irlande du Nord.Auparavant, il était consultant principal dans trois hôpitaux psychiatriques pour les personnes souffrant de troubles de la personnalité, de difficultés d’apprentissage et de comportements difficiles. Il a publié plus de 100 ouvrages, dont 12 livres. Il est actuellement président de la British Psychological Society, Expert Witness Advisory Group (EWAG) et Clinical Lead on the Offenders with Personality Disorder Pathway (HMPPS : Derbyshire).

Le professeur Leam Craig est consultant en psychologie légale et clinique et partenaire de Forensic Psychology Practice Ltd. Il est psychologue médico-légal et clinicien agréé et doublement enregistré. Il a plus de 23 ans d’expérience en tant que témoin expert auprès des tribunaux civils et pénaux. Il a été chargé par les diocèses catholiques et de l’Église d’Angleterre, les services de police sud-africains et l’armée de l’air des États-Unis d’évaluer les risques médico-légaux. Il a fourni un service de psychologie médico-légale clinique aux services de santé mentale pour adultes du North Birmingham NHS, au South Birmingham Community Learning Disability Forensic Service et au Her Majesty’s Prison & Probation service, en Angleterre et au Pays de Galles, ainsi qu’en Irlande du Nord.Auparavant, il était consultant principal dans trois hôpitaux psychiatriques pour les personnes souffrant de troubles de la personnalité, de difficultés d’apprentissage et de comportements difficiles. Il a publié plus de 100 ouvrages, dont 12 livres. Il est actuellement président de la British Psychological Society, Expert Witness Advisory Group (EWAG) et Clinical Lead on the Offenders with Personality Disorder Pathway (HMPPS : Derbyshire). Délinquants sexuels

Délinquants sexuels 0% des agressions sexuelles sont commis par des adolescents (

0% des agressions sexuelles sont commis par des adolescents (