FEDERAL PROBATION JOURNAL, TAFRATE, MITCHELL, MACKEY, APPELTON, WALTERS, LEE, FAYE (dec 2021) Surfer sur les trois vagues de la TCC dans le cadre des suivis de probation en milieu ouvert

Raymond Chip Tafrate, PhD, est psychologue clinicien et professeur au département de criminologie et de justice pénale de la Central Connecticut State University. Il est membre et superviseur de l’Albert Ellis Institute à New York City, NY, et membre du Motivational Interviewing Network of Trainers (réseau de formateurs à l’entretien motivationnel). Il consulte fréquemment des agences et des programmes de justice pénale sur des problèmes difficiles à changer tels que la dysrégulation de la colère et le comportement délinquant. Il est coauteur de nombreux ouvrages et a présenté ses recherches dans toute l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie et l’Australie. Il est coauteur, avec Howard Kassinove, d’un classique de l’auto-assistance, Anger Management for Everyone (La gestion de la colère pour tous).

Raymond Chip Tafrate, PhD, est psychologue clinicien et professeur au département de criminologie et de justice pénale de la Central Connecticut State University. Il est membre et superviseur de l’Albert Ellis Institute à New York City, NY, et membre du Motivational Interviewing Network of Trainers (réseau de formateurs à l’entretien motivationnel). Il consulte fréquemment des agences et des programmes de justice pénale sur des problèmes difficiles à changer tels que la dysrégulation de la colère et le comportement délinquant. Il est coauteur de nombreux ouvrages et a présenté ses recherches dans toute l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie et l’Australie. Il est coauteur, avec Howard Kassinove, d’un classique de l’auto-assistance, Anger Management for Everyone (La gestion de la colère pour tous).

Damon Mitchell est psychologue agréé et professeur associé au département de criminologie et de justice pénale de la Central Connecticut State University.

Damon Mitchell est psychologue agréé et professeur associé au département de criminologie et de justice pénale de la Central Connecticut State University.

Ses recherches ont été publiées dans diverses revues de psychologie et de justice pénale, notamment International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, Journal of Criminal Justice, Federal Probation, Journal of Sex Research et Journal of Interpersonal Violence.

Extrait:

La THÉRAPIE COGNITIVO-COMPORTEMENTALE et ses techniques (TCC) sont considérées comme fondées sur des preuves dans le domaine de la justice pénale (ainsi qu’en psychologie, en travail social et dans la plupart des professions d’aide). En 1990, Andrews et ses collègues ont constaté que les programmes correctionnels qui utilisaient la TCC réduisaient davantage la récidive que ceux qui utilisaient d’autres approches thérapeutiques. Cette constatation a été reprise dans de nombreuses méta-analyses qui résument la littérature « what works » (voir Cullen & Jonston, 2012 ; Landenberger & Lipsey, 2005 ; Sherman et al., 1997). La reconnaissance de l’efficacité de la TCC en milieu correctionnel a conduit à l’intégration d’approches fondées sur la TCC dans la surveillance communautaire. L’adaptation de la TCC au travail des agents correctionnels communautaires (agents de probation en milieu ouvert) a contribué à un certain nombre d’initiatives spéciales qui soulignent l’importance des pratiques correctionnelles centrales (CCP) (voir EPICS, Smith et al., 2012 ; PCS, Taxman, 2008 ; STARR, Lowenkamp et al., 2014 ; STICS, Bonta et al., 2021 ; SUSTAIN, Toronjo, 2020). Actuellement, la TCC est reconnue par le National Institute of Corrections comme faisant partie de ses huit principes de réduction de la récidive (https://nicic.gov/implementing-evidence-basedpractice-community-corrections-principleseffective-intervention ).

Malgré son efficacité auprès des populations médico-légales (c’est-à-dire impliquées dans le milieu pénal), la mise en œuvre de la TCC dans les services pénitentiaires en milieu ouvert est complexe. Les agents de probation (CPIP) qui utilisent ces techniques doivent connaître (1) la pensée criminogène et les autres facteurs de criminalité future, (2) les théories comportementales, cognitives et d’apprentissage social, et (3) les techniques de communication efficaces. La mise en œuvre des techniques de TCC exige des CPIP qu’ils assument le rôle de gestionnaire du comportement et/ou d’agent de changement, les entretiens nécessitent des jeux de rôle et la mise en pratique des compétences, et la planification des cas implique une stratégie de réduction de la récidive centrée sur les changements dans la pensée et le comportement du client. Cela peut être très différent des approches traditionnelles qui se concentrent sur le « contrôle » et la surveillance des exigences imposées par le tribunal. Une fois les agents formés, les agences se débattent avec des stratégies pour s’assurer que les compétences nouvellement acquises en matière de TCC sont intégrées dans la pratique de routine et deviennent la nouvelle norme pour la planification des cas et les entretiens réalisés dans le service. Une autre difficulté réside dans le fait qu’il peut être difficile de définir le concept nébuleux de TCC, en particulier en ce qui concerne l’assortiment d’activités que les agents de probation peuvent incorporer dans leurs rendez-vous avec les personnes. Dans cet article, nous passons en revue les trois vagues historiques distinctes de la TCC, nous décrivons les activités de chaque vague que les agents de probation peuvent utiliser pour aider les clients à changer les schémas de pensée et de comportement susceptibles de conduire à la délinquance, et nous donnons quelques conseils pour intégrer les activités de la TCC dans entretiens en milieu ouvert.

(…)

Conclusion

La TCC est un grand parapluie qui contient différentes façons d’envisager le changement. Nous avons passé en revue trois vagues historiques qui clarifient les principes sous-jacents des approches de la TCC et fournissent des exemples de la manière dont elles peuvent se présenter dans un contexte de probation. Chaque vague comprend plusieurs interventions de TCC ; il n’est pas nécessaire de s’en tenir à une seule approche de TCC. Elles peuvent être utilisées en parallèle ou combinées à d’autres approches thérapeutiques (par exemple, l’entretien motivationnel). Une fois que les CPIP se sont familiarisées avec les différentes techniques de TCC, elles peuvent être dispensées de manière flexible; la TCC n’a pas besoin d’être trop manualisée. Les interventions des différentes vagues peuvent être combinées ; cependant, nous recommandons d’introduire progressivement les différentes techniques au cours de plusieurs rendez-vous (en faire trop au cours d’une seule rencontre peut diluer les effets escomptés de n’importe quelle intervention).

La migration des techniques de TCC du domaine de la santé mentale vers les entretiens en probation est un phénomène relativement nouveau. Les adaptations actuelles de la TCC aux services correctionnels en milieu ouvert reposent sur les fondements des trois vagues théoriques discutées dans cet article. Bien que la probation axée sur la TCC en soit encore à ses débuts, les techniques continueront d’être adaptées et affinées pour réduire le comportement délinquant et améliorer les résultats de la probation. Lorsque les agents comprendront les avantages des différentes approches de la TCC, ils seront mieux à même de choisir les techniques spécifiques qui seront les plus bénéfiques pour leurs clients.

Surfer sur les trois vagues de la TCC dans le cadre des suivis de probation en milieu ouvert

Article original (ENG): https://www.uscourts.gov/sites/default/files/85_3_3_0.pdf

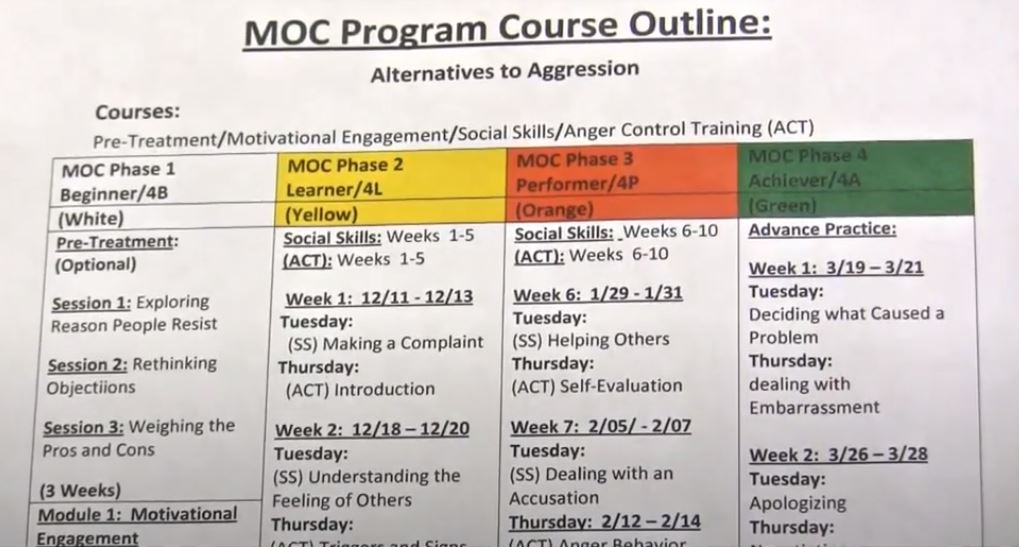

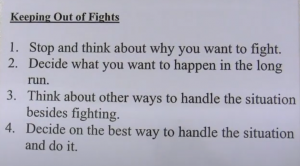

Extrait du programme

Extrait du programme

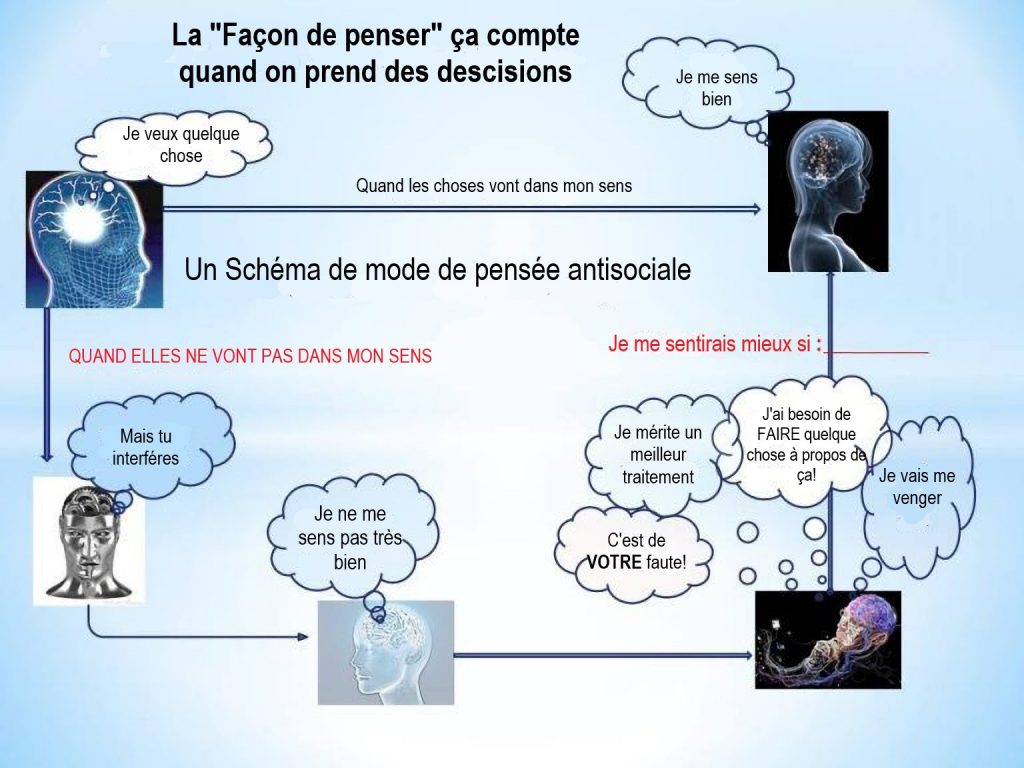

Que sont les biais cognitifs ? Quels sont les différents types connus ? Comment influencent-ils nos prises de décision ? Quels sont les mécanismes cognitifs permettant leur mise en oeuvre et pourquoi ? Quelle est l’influence des émotions sur les biais cognitifs ?

Que sont les biais cognitifs ? Quels sont les différents types connus ? Comment influencent-ils nos prises de décision ? Quels sont les mécanismes cognitifs permettant leur mise en oeuvre et pourquoi ? Quelle est l’influence des émotions sur les biais cognitifs ?