Une étude rappelle que les violences conjugales s’accompagnent quasi systématiquement de « cyberviolences »

Une étude rappelle que les violences conjugales s’accompagnent quasi systématiquement de « cyberviolences »

Sous l’Ancien Régime, tout crime est un outrage au souverain. Après la Révolution apparaît la figure du délinquant faisant alors ressortir les caractères propres du crime politique qui vise le corps du roi puis son corps symbolique jusqu’à prendre la forme d’attentats qui ciblent le corps social.

Qu’est-ce qu’un crime ?

Qu’est-ce qu’un crime ?Nous le savons tous sans véritablement le savoir. On se le représente le plus souvent comme un attentat à la vie d’autrui.

Il ne faut pas dire qu’un acte froisse la conscience commune parce qu’il est criminel, mais qu’il est criminel parce qu’il froisse la conscience commune. Emile Durkheim

Ainsi, supprimer la vie d’autrui peut être légal – sur un champ de bataille ou en pratiquant l’euthanasie. Le crime ne se réduit pas à un acte immoral – donner la mort – parce qu’il est lié à un contexte social et politique qui lui confère sa nature. Il existe une différence centrale entre le crime privé et le « crime légal » (Camus), entre le crime « encadré » et le crime solitaire, entre le crime individuel et égoïste et le crime collectif et altruiste, c’est-à-dire pour une cause. Entre ces catégories se joue un jeu subtil, chacune tentant de se différencier de l’autre, voire d’en dissimuler sa part maudite.

Derrière l’évidence morale de la réprobation unanime d’un acte, ne tarde pas à se profiler l’inquiétante fragilité de la notion de crime.

Extrait musical choisi par l’invité : « attentat verbal » par Grand corps malade.

L’introuvable complot : attentat, enquête et rumeur dans la France de la RestaurationEcole des hautes études en sciences sociales, 2011

Le crime de masse résulte d’une inversion monstrueuse de la légalité : la souveraineté non seulement ne protège plus mais devient meurtrière, massacrant une partie de son peuple, le tiers de justice se fait partisan voire bourreau lui-même. Comment s’en relever ?

Le crime de masse résulte d’une inversion monstrueuse de la légalité : la souveraineté non seulement ne protège plus mais devient meurtrière, massacrant une partie de son peuple, le tiers de justice se fait partisan voire bourreau lui-même. Comment s’en relever ?

Une conférence enregistrée en février 2014 l’université de Nantes. Roland Gori est professeur émérite de Psychopathologie clinique à l’Université d’Aix Marseille, psychanalyste membre d’Espace analytique

« L’imposteur est aujourd’hui dans nos sociétés comme un poisson dans l’eau : faire prévaloir la forme sur le fond, valoriser les moyens plutôt que les fins, se fier à l’apparence et à la réputation plutôt qu’au travail et à la probité, préférer l’audience au mérite, opter pour le pragmatisme avantageux plutôt que pour le courage de la vérité, choisir l’opportunisme de l’opinion plutôt que tenir bon sur les valeurs, pratiquer l’art de l’illusion plutôt que s’émanciper par la pensée critique, s’abandonner aux fausses sécurités des procédures plutôt que se risquer à l’amour et à la création. Voilà le milieu où prospère l’imposture ! Notre société de la norme, même travestie sous un hédonisme de masse et fardée de publicité tapageuse, fabrique des imposteurs. L’imposteur est un authentique martyr de notre environnement social, maître de l’opinion, éponge vivante des valeurs de son temps, fétichiste des modes et des formes.

L’imposteur vit à crédit, au crédit de l’Autre. Soeur siamoise du conformisme, l’imposture est parmi nous. Elle emprunte la froide logique des instruments de gestion et de procédure, les combines de papier et les escroqueries des algorithmes, les usurpations de crédits, les expertises mensongères et l’hypocrisie des bons sentiments. De cette civilisation du faux-semblant, notre démocratie de caméléons est malade, enfermée dans ses normes et propulsée dans l’enfer d’un monde qui tourne à vide. Seules l’ambition de la culture et l’audace de la liberté partagée nous permettraient de créer l’avenir. » A travers cette conférence, organisée dans le cadre des conférences de l’Université permanente de l’Université de Nantes, Roland Gori revient sur les idées fortes de son dernier ouvrage « La Fabrique des imposteurs ».

On devrait construire les villes à la campagne, parce que l’air y est plus pur, disait Alphonse Allais. Pour annoncer ce sujet qui avait été diffusé en avril 2017, on pourrait dire sur le même ton : « Pour éviter les inconvénients de la prison, laissons la clé aux détenus. »

Nous allons à Mont-de-Marsan, dans les Landes, au centre pénitentiaire de Pémégnan.

Depuis 3 ans, 200 pensionnaires y bénéficient d’une formule, venue d’Espagne, le module de respect, ou le Respecto…

Le principe est simple : les détenus volontaires signent une série d’engagements : engagement au respect des codétenus, des locaux et du matériel, respect aussi du personnel pénitentiaire. Ils s’astreignent également à participer à des activités de formation ou de loisirs tout à fait exceptionnelles dans une prison française.En échange, ils bénéficient d’une véritable liberté de mouvement : ils ont leur propre clé de cellule dans la poche.

L’objectif de l’opération est double : il s’agit à la fois de réduire le niveau de violence dans le milieu carcéral, tout en offrant aux détenus de meilleures chances de réinsertion à leur sortie.

A Mont-de-Marsan, une partie de la prison est soumise à ce régime, alors que l’autre conserve un mode de fonctionnement plus traditionnel. Car le Respecto implique l’adhésion des détenus, mais il exige également l’implication des gardiens, et tous ne sont pas volontaires.

Pour ce reportage, Clémence Fulléda et Julien Grenault ont pu être témoins de scènes qu’il est très rare de pouvoir enregistrer. Pour ces raisons vous l’entendrez nous avons dû, à un moment, déformer la voix de certains intervenants.

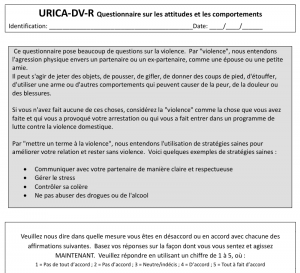

Type d’outil: questionnaire auto-administrés de 32 questions.

Compétences requises: Ne requière qu’un minimum de connaissances académiques, puisqu’il a été conçu pour un large éventail de participants.

Temps de passation: entre 5 et 15 minutes

L’URICA, le « University of Rhode Island Change Assessment Scale » (McConnaughy, DiClemente, Prochaska et coll., 1989) permet de mesurer les étapes de changement des participants définis selon le modèle transthéorique de Prochaska, Norcross et DiClemente (Juneau, 2006). Il s’agit d’une échelle composée d’un questionnaire de 32 énoncés permettant de couvrir quatre sous-échelles qui renvoient aux étapes de changement de Prochaska, Norcross et DiClemente, soit l’étape de la « precontemplation », de la « contemplation », de l’action et du maintien.

L’URICA, le « University of Rhode Island Change Assessment Scale » (McConnaughy, DiClemente, Prochaska et coll., 1989) permet de mesurer les étapes de changement des participants définis selon le modèle transthéorique de Prochaska, Norcross et DiClemente (Juneau, 2006). Il s’agit d’une échelle composée d’un questionnaire de 32 énoncés permettant de couvrir quatre sous-échelles qui renvoient aux étapes de changement de Prochaska, Norcross et DiClemente, soit l’étape de la « precontemplation », de la « contemplation », de l’action et du maintien.

D’après plusieurs auteurs, le University of Rhode Island Change Assessment Scale (URICA) permet d’obtenir des résultats satisfaisants pour les quatre étapes de changement mentionnés ci-dessus et possède de bonnes qualités psychométriques (McConnaughy et coll., 1989 ; DiClemente et Hugues, 1990 et Prochaska et DiClemente, 1992). Des études de validation ont été menées auprès de plusieurs échantillons différents, dont un groupe de fumeurs, une population en clinique externe et un groupe de participants inscrits dans un programme de traitement externe pour alcoolisme afin de valider le questionnaire. Les résultats obtenus auprès des trois groupes se sont avérés similaires et ont reproduit : «essentiellement les quatre composantes initiales» soit l’étape de la « precontemplation », l’étape de la « contemplation », l’étape de l’action et celle du maintien (Juneau, 2006 : 80). Les coefficients alpha de Cronbach obtenus lors de ces études sur les qualités psychométriques de l’URICA variaient entre 0,70 et 0,82 (McConnaughy et coll., 1989 ; DiClemente et Hugues, 1990 et Prochaska et DiClemente, 1992).

Chaque sous-échelle est mesurée à l’aide de huit questions précises, cotées sur une échelle de Likert en cinq points allant de fortement en accord à fortement en désaccord. En d’autres termes, les participants doivent indiquer leur accord ou leur désaccord pour chaque item présenté. Un item faisant référence à l’étape de « precontemplation » peut être formulé comme suit : «Je préfèrerais m’accommoder de mes défauts plutôt que d’essayer de les changer», tandis qu’un item qui fait référence à l’étape de l’action est : «N’importe qui peut parler de changer ; moi je fais vraiment quelque chose à ce sujet».

Cotation :

Elle consiste à déterminer l’étape de changement de chaque participant. Chaque sous-échelle est mesurée à l’aide de huit questions exclusives à chacune des étapes de changement établies par Prochaska, Norcross et DiClemente (1994). Le score est calculé de façon cumulative et il varie de huit à quarante pour chacune des sous-échelles. Concernant le calcul des scores pondérés, il n’existe pas, à ce jour, de consensus. La méthode proposée par DiClemente, Schlundt et Gemmell (2004) est dans un premier temps additionner les items de chaque sous-échelle et diviser par sept le score de chaque sous-échelle afin d’obtenir une moyenne. Ensuite, il s’agit d’additionner les moyennes des sous-échelles de « contemplation », d’action et de maintien et d’y soustraire la moyenne de la sous-échelle « precontemplation ». Les participants qui obtiennent un score de 8 et moins sont classés à l’étape de la « precontemplation », ceux qui obtiennent un score entre 8 et 11 sont classés à l’étape de la « contemplation », ceux qui ont entre 12 et 14 sont considérés comme étant à l’étape de l’action et ceux qui obtiennent un score de plus de 14 se retrouvent à l’étape du maintien (DiClemente, Schlundt et Gemmell, 2004).

Il est à noter que le score obtenu à chaque sous-échelle représente des attitudes et des comportements faisant référence aux étapes du changement et non un état de changement précis (DiClemente, Schlundt et Gemmell, 2004). Il faut donc interpréter les résultats obtenus avec vigilance.(source: Madern Perrine )

Pour les questions portant la mention « Omission », ne les incluez pas dans votre sommation des scores pour chaque sous-échelle d’étape.

Pour en savoir plus sur la cotation (eng): https://www.bexar.org/DocumentCenter/View/27262/URICA

Une autre façon de coder l’URICA est la suivante: pour déterminer si les sujets sont motivés ou non motivés au changement, il est possible d’additionner les scores obtenus en précontemplation et contemplation d’une part, et les scores obtenus en action et maintien d’autre part. Les sujets motivés sont ceux dont la somme de (action + maintien) sera plus élevée que la somme de (précontemplation + contemplation) et inversement, les non motivés auront la somme (précontemplation + contemplation) plus élevée que la somme (action + maintien). (source: https://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2010-7-page-597.htm )

Le questionnaire URICA en français:

Le questionnaire URICA en anglais:

Il existe par ailleurs des versions courtes de l’URICA avec moins d’items, l’URICA 24 (24 items à la place de 32), l’URICA 12 (12 items), et l’URICA-R (R pour « révisé ») .

Il existe également une version destinée aux violences domestiques: l’URICA-DV ( urica-dv_fr )

Voir plus bas les questions retenues et les règles de cotation.

| Precontemplation | Contemplation | Action | Maintenance | |

| Question Numbers | 1 | 3 | 2 | 10 |

| 5 | 6 | 4 | 12 | |

| 7 | 9 | 8 | 15 | |

| 16 | 13 | 11 | 20 | |

| 19 | 14 | 18 | 21 | |

| 22 | 17 | 23 | 24 | |

| Total: | ||||

| Divide by: | 6 | 6 | 6 | 6 |

| Mean: |

In order to obtain a Readiness to Change score, first sum items from each subscale and divide by 6 to get the mean for each subscale. Then sum the means from the Contemplation, Action, and Maintenance subscales and subtract the Precontemplation mean (C + A + M – PC = Readiness).

| Precontemplation | Contemplation | Action | Maintenance | |

| Question Numbers | 1 | 2 | 3 | 4 |

| 5 | 8 | 9 | 7 | |

| 6 | 10 | 11 | 12 | |

| Total: | ||||

| Divide By: | 3 | 3 | 3 | 3 |

| Mean: |

To obtain a Readiness to Change score, first sum items from each subscale and divide by 3 to get the mean for each subscale. Then sum the means from the Contemplation, Action, and Maintenance subscales and subtract the Precontemplation mean (C + A + M – PC = Readiness).

Tambling, R. B., & Ketring, S. A. (2013). The R-URICA: A Confirmatory Factor Analysis and a Revision to the URICA. Contemporary Family Therapy, 36(1), 108–119.

Résumé de l’article: « L’évaluation et la mesure de la motivation du client pour le changement a été d’un grand intérêt pour les thérapeutes et les chercheurs dans divers domaines. Les auteurs de ce manuscrit présentent les résultats d’une analyse factorielle confirmatoire de l’évaluation du changement de l’Université de Rhode Island (URICA) dans un échantillon de personnes en thérapie de couple. Un échantillon de 603 personnes engagées dans une thérapie de couple a rempli l’URICA dans le cadre des mesures d’admission.

L’interprétation des résultats indique qu’une version modifiée de l’URICA, l’URICA-R fournit une solution à trois facteurs qui correspond le mieux aux données ».

Consignes: Chaque affirmation décrit ce qu’une personne pourrait penser en commençant une thérapie ou en abordant des problèmes dans leur vie. Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord ou non avec chaque affirmation. Dans chaque cas, faites votre choix en fonction de ce que vous pensez en ce moment, et non ce que vous avez ressenti dans le passé ou ce que vous aimeriez ressentir. Le terme » ici » fait référence au lieu de traitement ou au problème.

Voir aussi pour une utilisation d’URICA dans un cadre de violences domestiques: l’URICA DV:

Voir aussi pour une utilisation d’URICA dans un cadre de violences domestiques: l’URICA DV:

Application du modèle trans-théorique du changement à une population de conjoint

Enfin, pour en savoir plus sur les différentes versions d’URICA et ses règles de cotation, rdv ici: https://habitslab.umbc.edu/urica/

Première table ronde :

Esther Benbassa, sénatrice EELV de Paris et directrice d’études à l’EPHE (Sorbonne)

« L’accès aux soins psychiatriques en milieu carcéral »

« Entre pénalisation et médicalisation »

« Proposition de recherche interventionnelle d’alternative à l’incarcération des personnes vivant avec des troubles psychiatriques, sans domicile et déférées en comparution immédiate »

« Le droit peut-il être un instrument utile pour améliorer la qualité du soin en détention? »

« Coopération interprofessionnelle durant l’incarcération et après la sortie »

Deuxième table ronde :

« La psychiatrie en milieu pénitentiaire : maintenir le cap sanitaire »

« La prise en charge sanitaire globale des personnes détenues et des profils sanitaires spécifiques et particuliers »

« État des lieux et problématique en évolution au sein des UCSA »

« Soins spécifiques en UHSA »

« L’effet des soins psychiatriques en détention »

Toutes les infos sur: https://estherbenbassa.eelv.fr/videos-du-colloque-psychiatrie-en-prison-qui-a-eu-lieu-le-25-juin-au-senat/

Pour comprendre ce qui pousse certains hommes à commettre des actes monstrueux, la justice fait appel à l’expert psychiatre Daniel Zagury, ainsi amené à écouter et décrypter de nombreux tueurs en série comme Guy Georges, Patrice Alègre ou Michel Fourniret, et plus récemment des terroristes.

C’est poussé par son appréhension du corps en souffrance et par la peur de la mort que Daniel Zagury s’intéressera à la psychiatrie pendant ses études de médecine.

En associant très tôt ses impressions littéraires avec cette discipline, il se passionne pour la clinique et rejette l’intellect dépourvu d’affect.

Attentif à ce qu’il va transmettre, il pense qu’il est possible d’apaiser la souffrance de l’autre.

Liens

Publications de Daniel Zagury (cairn.info)

Daniel Zagury, passion psy, article de Flore Thomasset (la-croix.com)

Docteur Daniel Zagury : «Chez les terroristes islamistes, il y a très peu de malades mentaux avérés» – Propos recueillis par Eric Favereau (liberation.fr)

Depuis 1997 Daniel Zagury est chef de service du centre psychiatrique du Bois de Bondy en Seine Saint-Denis. Tout au long de son parcours à l’hôpital ou en prison, il a exploré et analysé les actes médicaux légaux des malades mentaux psychotiques, et ceux présentant des troubles graves de la personnalité.

Psychiatre des hôpitaux, spécialiste de psychopathologie et de psychiatrie légale mais aussi expert auprès de la Cour d’appel de Paris, Daniel Zagury cherche à mieux saisir le fonctionnement de certains hommes qui commettent des actes atroces « ce qui l’amène à côtoyer le plus effroyable de l’humanité ».

Expert auprès des tribunaux Daniel Zagury a régulièrement témoigné dans d’importantes affaires criminelles mettant en cause des tueurs en série.

Retour sur une expertise qui consiste à mettre en lumière les caractéristiques, les aspects particuliers de la personnalité du tueur, les circonstances et les mobiles affectifs qui déclenchent une telle conduite.

Tout l’enjeu est de regarder le mal en face en entrant en relation avec l’autre sans aucune fascination.

Auteur de plusieurs ouvrages et de nombreux articles consacrés au parricide, au crime passionnel et aux tueurs en série, Daniel Zagury oblige la société à admettre que l’horreur absolue n’est pas étrangère à l’homme ordinaire.

En allant au delà des acquis psychiatriques, il tente de comprendre comment sont fabriqués de tels êtres humains.