Les CCP sont un ensemble de pratiques fondées sur des preuves scientifiques utilisées dans les contextes correctionnels pour améliorer les résultats des personnes sous surveillance, tant en milieu carcéral qu’en supervision communautaire (probation ou libération conditionnelle).

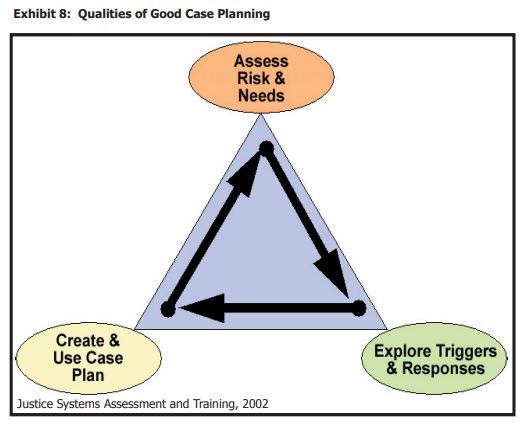

Les CCP sont un ensemble de pratiques fondées sur des preuves scientifiques utilisées dans les contextes correctionnels pour améliorer les résultats des personnes sous surveillance, tant en milieu carcéral qu’en supervision communautaire (probation ou libération conditionnelle). La première composante des CCP est l’utilisation efficace de l’autorité et peut être résumée de manière convaincante comme une approche « ferme mais juste » pour interagir avec les délinquants. Plus précisément, les fournisseurs de traitements correctionnels devraient expliciter les règles formelles associées au milieu correctionnel de manière à les rendre plus visibles, compréhensibles et non ambiguës dans leur application. En outre, les prestataires de traitement doivent chercher à faire respecter ces règles par le biais d’un renforcement positif tout en évitant la domination interpersonnelle ou les abus.

La deuxième composante des CCP implique que les prestataires de traitement modèlent et renforcent de manière appropriée les attitudes et les comportements anticriminels par un renforcement positif et/ou négatif directif. L’objectif sous-jacent de cette approche est que les délinquants apprennent des modèles d’attitudes, de cognitions et de comportements prosociaux et anticriminels grâce à leurs interactions régulières avec le personnel de première ligne. Cette composante est largement basée sur la perspective du renforcement personnel, interpersonnel et communautaire (PIC-R) du comportement criminel développée par Andrews (1982). Selon cette perspective, la probabilité qu’un individu adopte un comportement criminel dépend directement des modes de communication ou des types de comportement qui sont modélisés, répétés et renforcés pour le délinquant. En d’autres termes, les délinquants doivent avoir un comportement et/ou des sentiments anticriminels modélisés et renforcés de manière appropriée pour que le traitement correctionnel soit efficace. Les membres du personnel qui renforcent ou ne contrecarrent pas les sentiments ou les comportements procriminels compromettent gravement l’intégrité des efforts de réadaptation et peuvent même accroître la récidive criminelle.

La troisième composante des CCP consiste à enseigner au délinquant des techniques concrètes de résolution des problèmes. Il s’agit de tirer parti des connaissances et des compétences du prestataire de traitement pour amener le délinquant à résoudre les principaux obstacles qui entraînent une diminution des niveaux de satisfaction et de récompense pour les activités non criminelles. Ces efforts de résolution de problèmes peuvent être mieux classés dans deux sphères d’influence, à savoir les problèmes communautaires/interpersonnels (travail, famille, éducation, pairs, financement et logement) et les problèmes récréatifs ou personnels/émotionnels.

L’utilisation efficace des ressources communautaires est la quatrième composante majeure des CCP. Elle est également communément désignée sous le nom de défense des intérêts/intermédiation (advocacy/brokerage) et est considérée comme un sous-ensemble particulier de la composante de résolution des problèmes des CCP. Le prestataire de traitement (ou plus souvent l’agent de probation) doit participer activement à la mise en place des services correctionnels les plus appropriés (c’est-à-dire l’orientation vers un emploi ou un service médical) pour le client. Il convient toutefois de noter que la valeur de ces services dépend de la mesure dans laquelle ils sont disponibles dans la communauté environnante.

La cinquième et dernière composante des CCP, les facteurs relationnels, est sans doute la plus importante. Essentiellement, cette approche soutient que l’influence interpersonnelle exercée par le membre du personnel correctionnel est maximisée dans des conditions caractérisées par une communication ouverte, chaleureuse et enthousiaste. Une considération tout aussi importante est le développement d’un respect mutuel et d’une sympathie entre le délinquant et le membre du personnel correctionnel. Cette approche affirme que les interventions correctionnelles seront plus efficaces lorsque ces types de relations existent au sein du programme de traitement.

Il convient de noter que l’utilité thérapeutique de cette dimension est étayée par la littérature sur la psychothérapie, où elle est qualifiée de capacité à favoriser une alliance thérapeutique. Dans une étude récente, Lambert et Barley (2001) ont constaté que jusqu’à 30 % de l’amélioration des patients était attribuable à ces facteurs, ce qui appuie son application dans le domaine du traitement correctionnel. » Dowden & Andrews 2004

Autre description des CCP dans la prise en charge des mineurs (Youth Justice Board (2013) A retrouver dans l’ouvrage : Evidence-Based Skills in criminal Justice)

|

Mesure Composite des CCP

|

Corrélation de Pearson (R)

|

Valeur p

|

|---|---|---|

|

Utilisation de stratégies de développement de compétences et de résolution de problèmes

|

.262

|

<.001

|

|

Modélisation et renforcement appropriés

|

.188

|

<.001

|

|

Qualité des relations interpersonnelles

|

.177

|

<.001

|

|

Utilisation efficace des ressources communautaires

|

.166

|

<.001

|

|

Engagement du personnel

|

.157

|

<.001

|

|

Utilisation efficace de l’autorité

|

.190

|

<.001

|

|

Discipline ferme mais juste

|

.156

|

<.001

|

|

Échelle de respect

|

.183

|

<.001

|

|

Échelle de jeu de rôle/répétition

|

.322

|

<.001

|

|

Échelle de compétence du personnel

|

.135

|

<.001

|

|

Échelle d’ouverture

|

.183

|

<.001

|

|

Échelle de structure

|

.183

|

<.001

|

|

Échelle de développement des compétences cognitives

|

.261

|

<.001

|

|

Échelle de modélisation

|

.165

|

<.001

|

|

Échelle de résolution de problèmes

|

.215

|

<.001

|

|

Échelle de confiance

|

.180

|

<.001

|

|

Échelle de renforcement efficace

|

.145

|

<.001

|

|

Échelle d’avocatie ou de mise en relation

|

.166

|

<.001

|

|

Échelle de désapprobation efficace

|

.145

|

<.01

|

|

Échelle de domination interpersonnelle

|

-.116

|

<.001

|

- Une étude montre que les CCP améliorent la qualité de l’environnement carcéral et augmentent les chances de succès lors de la réinsertion (Use of Core Correctional Practice and Inmate Preparedness for Release). Par exemple, dans le cadre du WVORI (West Virginia’s Offender Reentry Initiative), 56,9 % des détenus ont suivi un cours d’orientation à la libération conditionnelle, mais seulement 12,9 % ont examiné leur plan de suivi dans les 90 jours précédant une possible libération. Ces chiffres soulignent des lacunes dans l’application, avec moins de 10 % des détenus recevant des informations sur les fournisseurs de services communautaires.

- Etudes d’impact dans l’ouvrage Evidence based skills in Criminal Justice:

« Les CCP sont associés à une réduction de l’attrition, à un plus grand engagement des utilisateurs des services et à une réduction des taux de récidive (Dowden et Andrews, 2004 ; Lipsey, 2009 ; Trotter et Evans, 2012 ; Trotter, 2013 ; Raynor et al, 2014 ; Trotter et al, 2015). Comme le notent Latessa et ses collègues (2013) : « Ces CCP ont été validés sur plus de 700 programmes individuels pour adultes et mineurs en corrélant les scores avec la récidive des délinquants » . Ils ont été introduits pour la première fois par Andrews et Kiessling (1980), mais ont été développés par Gendreau et Andrews (1989) dans une version antérieure du CPAI, et le tableau ci dessous présente la version développée. La section G du CPAI-2010 évalue l’utilisation de toutes les CCP énumérées dans le tableau, à l’exception de la communication inter-agences/utilisation des ressources communautaires, qui est évaluée à l’aide de la section H du CPAI-2010. La plupart des CCP énumérées dans le tableau sont implicitement inscrites dans les compétences et connaissances actuelles de la justice des mineurs. dans la matrice actuelle des compétences et des connaissances en matière de justice de la jeunesse publiée par le Youth Justice Board (2013), qui stipule que les compétences devraient être utilisées pour évaluer les besoins de développement professionnel et de formation du personnel.

Les compétences ont également été conservées dans la dernière matrice (Youth Justice Board, 2016).

A notre connaissance, aucune autre étude n’a exploré l’utilisation de ces compétences dans le cadre de la justice pour mineurs en Angleterre et au Pays de Galles. dans d’autres juridictions ont montré que les CCP fondés sur des preuves ne sont pas systématiquement utilisées dans la pratique. Dowden et Andrews (2004) ont constaté que les CCP étaient «rarement » utilisés dans les programmes ou interventions dans leur méta-analyse. Ils ont constaté que l’utilisation des CCP n’était présente que dans 16% des études portant sur des interventions impliquant des gestionnaires de cas, et ils ont conclu que « la majorité des programmes qui ont incorporé des CCP dans leurs programmes sont des programmes d’intervention » : La majorité des programmes qui intégraient des éléments de CCP étaient associés à des tailles d’effet moyennes substantiellement plus élevées que les programmes qui n’en intégraient pas » . Dowden et Andrews (2004) ont également constaté que, parmi les quelques programmes qui utilisaient les dimensions des CCP, la plupart parvenaient à réduire considérablement la récidive par rapport aux programmes qui n’utilisaient pas les CCP, en particulier si les CCP étaient utilisées parallèlement aux principes Risque-Besoins-Receptivité (voir également Robinson et al, 2012). Des études récentes montrent également que les utilisateurs de services supervisés par des praticiens qui appliquent les CCP pendant la supervision de routine tendent à réduire les taux de recondamnation dans les contextes de supervision des adultes (Bonta et al, 2008 ; Raynor et al, 2014 ; Chadwick et al, 2015) et dans des contextes de justice pour mineurs (Trotter 2013, 2015). »