INTRODUCTION AU PROGRAMME DE PREVENTION DE LA RECHUTE DES DÉLINQUANTS SEXUELS, CENTRE CORRECTIONNEL DE HILAND MOUNTAIN (Alaska)

INTRODUCTION AU PROGRAMME DE PREVENTION DE LA RECHUTE DES DÉLINQUANTS SEXUELS, CENTRE CORRECTIONNEL DE HILAND MOUNTAIN (Alaska)

(Informations générales pour les animateurs)

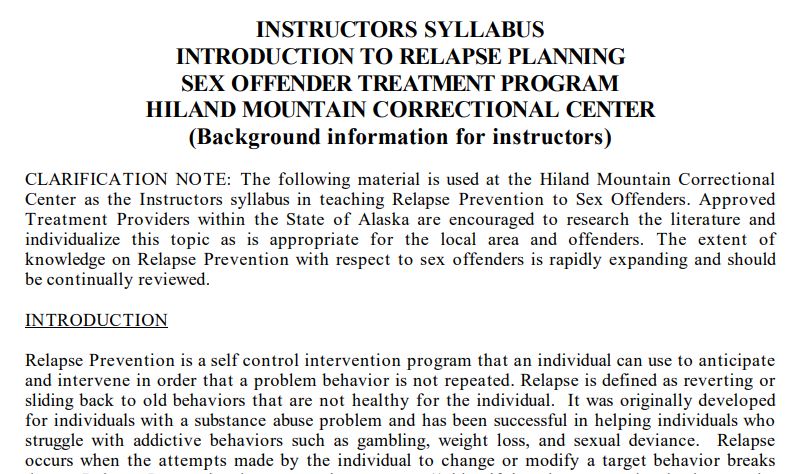

« NOTE DE CLARIFICATION : Le matériel suivant est utilisé au centre correctionnel de Hiland Mountain comme syllabus pour l’enseignement de la prévention des rechutes aux délinquants sexuels.

Les prestataires de traitement agréés de l’État d’Alaska sont encouragés à faire des recherches dans la littérature et à personnaliser ce sujet en fonction de leurs besoins.

et à personnaliser ce sujet en fonction de la région et des délinquants. L’étendue des connaissances sur la prévention des rechutes chez les délinquants sexuels s’accroît rapidement et doit être continuellement revue.

INTRODUCTION

La prévention des rechutes est un programme d’intervention d’autocontrôle qu’un individu peut utiliser pour anticiper et intervenir afin d’éviter la répétition d’un comportement problématique. La rechute est définie comme le fait de revenir à d’anciens comportements qui ne sont pas sains pour l’individu. Elle a été développée à l’origine pour les personnes ayant un problème de toxicomanie et s’est avéré efficace pour aider les personnes aux prises avec des comportements de dépendance tels que le jeu, la perte de poids et la déviance sexuelle. La rechute se produit lorsque les tentatives faites par l’individu pour changer ou modifier un comportement cible échouent. La prévention des rechutes a deux objectifs principaux : 1) identifier les événements qui ont conduit au comportement déviant et 2) déterminer les processus qui sont à l’origine de la rechute (Gordon & Marlatt, 1989). La prévention des rechutes est un programme qui combine des compétences d’arrangement comportemental avec des processus cognitifs pour « intervenir » et ainsi modifier le comportement spécifique qui a été ciblé.

Un comportement sexuel déviant est défini comme tout comportement sexuel inapproprié impliquant des partenaires non consentants (y compris des partenaires âgés de moins de 16 ans ou des personnes jugées adultes par le système judiciaire de l’Alaska comme étant adultes mais incapables d’être responsables de leurs décisions personnelles), ou des comportements qui présentent un danger pour l’individu ou pour autrui, tels que définis par la loi de l’Alaska.

La déviance sexuelle peut être considérée comme un comportement addictif qui peut être traité par des techniques similaires à celles des autres addictions. Dans ce cas, l’objectif n’est pas de « guérir » ou de de supprimer toute tentation, mais de développer des moyens de gérer et de faire face aux désirs sexuels permanents, d’apprendre à l’individu à être responsable face aux facteurs de stress internes et externes (Salter, 1988).

Le programme de traitement des délinquants sexuels utilisé par l’administration pénitentiaire de l’Alaska suggère que deux conditions sont réunies pour qu’un individu commette un délit sexuel. Il s’agit de l’apparition d’une attirance ou d’un désir sexuel déviant et d’un processus de pensée qui lui permet d’agir en fonction d’un désir qu’il sait être inacceptable et criminel. Le manuel de traitement des délinquants sexuels suggère également que ce n’est pas un événement isolé, mais plutôt le résultat d’un style de pensée et d’action à long terme qui est déformé et erroné.

Le manuel de traitement précise également que « …une insistance excessive sur la question du “pourquoi” peut détourner le délinquant du travail qu’il doit accomplir pour changer en lui donnant l’occasion d’« excuser » son comportement en rejetant la faute sur ses parents, les situations de la vie antérieure, le contexte culturel ou familial, etc. Les désirs d’un individu pour un comportement sexuel déviant et une distortion cognitive ne doivent pas être considérés comme une « maladie » que l’on peut « guérir ». Le seul remède prescrit pour les désirs déviants et les

Le manuel de traitement précise également que « …une insistance excessive sur la question du “pourquoi” peut détourner le délinquant du travail qu’il doit accomplir pour changer en lui donnant l’occasion d’« excuser » son comportement en rejetant la faute sur ses parents, les situations de la vie antérieure, le contexte culturel ou familial, etc. Les désirs d’un individu pour un comportement sexuel déviant et une distortion cognitive ne doivent pas être considérés comme une « maladie » que l’on peut « guérir ». Le seul remède prescrit pour les désirs déviants et les

les distorsions de la pensée est que l’individu s’engage dans un nouveau système de pensée dans lequel le délinquant choisit de gérer ses désirs inappropriés et ses distorsions cognitives en éliminant la déviance et en corrigeant la série d’erreurs de pensée déformées. Il est difficile d’apprendre et d’appliquer ces nouvelles compétences. C’est pourquoi il est difficile pour le délinquant de commencer à assumer la responsabilité de ses comportements.

Cela est particulièrement vrai lorsque le délinquant a passé une grande partie de sa vie à penser en termes concrets et égoïstes, en obtenant le contrôle des autres. Le point essentiel du processus de changement est que le délinquant doit vouloir changer et désirer abandonner ses désirs déviants et ses pensées déformées.

Dans l’ensemble des États-Unis, diverses approches thérapeutiques ont été utilisées pour offrir une intervention et un traitement aux délinquants sexuels. Les prestataires de traitement agréés sont encouragés à maintenir une revue de la littérature qui permettra le développement d’un programme de postcure applicable en communauté et au délinquant individuel. Le programme de traitement des délinquants sexuels du Hiland Mountain Correctional Center utilise un modèle de traitement qui tient compte de l’étiologie ou les stades de développement et de causalité du comportement sexuel inapproprié.

Le programme de travail avec les délinquants sexuels en Alaska est organisé autour d’un modèle clinique particulier. Ce modèle suggère que le délinquant sexuel pense de manière très « concrète». Cela signifie que la façon dont le délinquant sexuel pense est très « concrète ». Cela signifie que la façon dont le délinquant pense interfère avec la façon dont l’information est traitée dans les fonctions corticales supérieures du cerveau. Ce mode de pensée entraîne une série de distorsions cognitives ou d’erreurs de pensée. La série d’erreurs ou de distorsions de la pensée

Le programme de travail avec les délinquants sexuels en Alaska est organisé autour d’un modèle clinique particulier. Ce modèle suggère que le délinquant sexuel pense de manière très « concrète». Cela signifie que la façon dont le délinquant sexuel pense est très « concrète ». Cela signifie que la façon dont le délinquant pense interfère avec la façon dont l’information est traitée dans les fonctions corticales supérieures du cerveau. Ce mode de pensée entraîne une série de distorsions cognitives ou d’erreurs de pensée. La série d’erreurs ou de distorsions de la pensée

s’additionnent pour modifier la façon dont le délinquant perçoit le monde qui l’entoure et ses relations avec les autres membres de la société.

Le processus de pensée erronée ou déformée est ce qui interfère avec la formation contextuelle et l’organisation des attributs qui requièrent un jugement social tels que le caractère (la structure morale d’un individu) ; l’identité (qui et ce que nous pensons de nous-mêmes) ; le développement psycho-sexuel (les pensées et les sentiments d’un individu à propos de sa propre sexualité) ; l’autorégulation (la capacité d’un individu à contrôler ses pensées, ses sentiments et ses comportements) ; la perspicacité (la capacité d’un individu à comprendre et à apprendre de ce qui se passe réellement dans ses pensées, ses sentiments et ses comportements) ; Empathie (la capacité d’un individu à comprendre et à ressentir les pensées de chagrin et les sentiments de peine d’un autre individu).

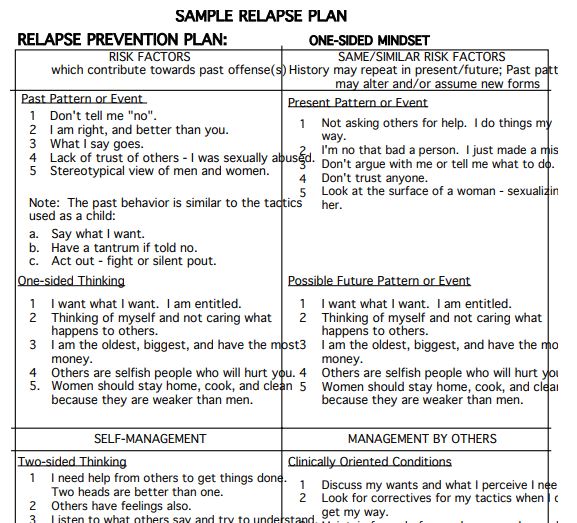

Le programme de traitement des délinquants sexuels de Hiland Mountain considère que les délinquants font preuve d’un état d’esprit unilatéral. Un état d’esprit unilatéral est défini comme un style de pensée dans lequel un individu pense et traite l’information en se considérant comme le centre et l’objet de toute expérience, comportement conforme à la perception que le processus de pensée de l’individu est valable et à l’exclusion des autres. Ce style de pensée conduit à une augmentation du désir de rechercher principalement la satisfaction personnelle et se traduit par des attributs de jalousie et d’égoïsme.

En ne voyant pas les « deux côtés » d’un problème, l’individu obtient une image déformée des conditions de la réalité et des comportements que la société attend de tous ses membres. L’état d’esprit unilatéralpeut être considéré comme une variable qui se manifeste très tôt dans les expériences de vie des individus et qui aurait une importance dans la formation de la personnalité.

En utilisant un état d’esprit unilatéral, le délinquant fait des choix qui disent « Je veux ce que je veux, quand je le veux et comme je le veux ». Le délinquant peut adopter cette approche de la vie pendant de nombreuses années sans avoir à prendre en compte les pensées, les sentiments ou les droits des autres. Ce mode de vie unilatéral s’effondre lorsque l’individu rencontre des groupes au sein de la société tels que l’école publique, la police ou le système judiciaire qui ne permettront pas à l’approche unilatérale de la vie de se poursuivre. On attend de l’individu qu’il accepte la réalité: Le monde est à double face et les droits du groupe sont généralement plus importants que ceux de l’individu.

Il y a infraction sexuelle lorsque deux conditions sont réunies. L’individu aborde la vie avec la mentalité unilatérale que les désirs et les souhaits de l’agresseur sont plus importants que ceux de la victime, et l’auteur de l’infraction éprouve une attirance sexuelle déviante pour la victime.

LE MODÈLE

L’Alaska Department of Corrections approuve le modèle de prévention des rechutes pour le traitement des délinquants sexuels. Les prestataires de prise en charge sont encouragés à élaborer et à mettre en œuvre un modèle de prévention des rechutes à mesure que les études et la littérature se développent. Le modèle approuvé par le D.O.C. utilise les documents suivants

de Freeman-Longo, Gordon et Marlatt, Marquis, Pithers et Atrops.

Le modèle est basé sur la philosophie que, bien qu’il n’y ait pas de remède à la déviance sexuelle, tous les délinquants sont capables de changer et que les comportements sexuels déviants peuvent être contrôlés. Le contrôle est obtenu lorsque les délinquants acquièrent certaines compétences qui les aident à reconnaître les erreurs de pensée déformées qui conduisent l’individu à mettre en œuvre une série de tactiques qui ont été utilisées pour éviter le changement, à travers un cycle d’agression, et à travers diverses situations à haut risque, et des écarts (départs ou interruptions de courte durée) jusqu’à la rechute ou le retour à une infraction sexuelle criminelle. Au fur et à mesure que le délinquant apprend les étapes de son propre plan de rechute, de véritables mesures correctives peuvent être utilisées pour trouver des alternatives à l’abus sexuel. L’objectif du traitement est d’offrir un plus grand nombre de réponses appropriées que le délinquant peut utiliser pour gérer et contrôler les pensées, les sentiments et les comportements inappropriés.

LA SÉQUENCE DE RECHUTE

La séquence de rechute est une liste chronologique d’environ 8 à 12 événements primaires, qui sont décrits en détail dans le plan de prévention des rechutes. Ces événements sont des situations

qui amènent le délinquant à percevoir une perte de contrôle personnel ou un manque d’équilibre dans son mode de vie. L’enchaînement des événements est crucial, car lorsque le délinquant vit l’événement, il applique une pensée déformée pour interpréter la situation, et applique des mesures correctives « fausses » ou inappropriées. Lorsque le faux correctif, qui est basé sur une pensée déformée, ne fonctionne pas, le délinquant passe à l’événement majeur suivant. Les événements progressent et comprennent les domaines suivants : état affectif négatif, gratification personnelle immédiate, et Effet de violation de l’abstinence, qui aboutissent à la rechute dans la délinquance sexuelle.

Ces événements qui provoquent un déséquilibre dans le mode de vie peuvent être considérés comme des situations majeures à haut risque et constituent les principales rubriques du plan de rechute. La séquence de rechute est élaborée afin que le délinquant puisse disposer d’une version abrégée du plan de rechute ne comportant que quelques étapes.

LE PLAN DE PRÉVENTION DES RECHUTES

Le plan de prévention des rechutes repose sur les antécédents du délinquant et se déroule en plusieurs étapes distinctes. Les antécédents personnels comprennent des informations concernant les données démographiques, les facteurs constitutionnels, les antécédents en matière de développement et les antécédents en matière d’infraction(s). L’intervention consiste à examiner la structure caractérologique utilisée par le délinquant. Le modèle se concentre sur le cœur de la personnalité.

La première étape doit être accomplie lorsque l’individu se trouve dans la phase initiale du traitement. Le plan se concentre sur la séquence chronologique des événements majeurs qui ont créé un déséquilibre dans le style de vie de l’individu et l’ont conduit à l’infraction . Les détails et l’enchaînement de ces événements sont essentiels dans la mesure où le meilleur moyen de prédire un comportement futur est d’examiner les causes de ce comportement dans le passé. L’histoire se répète. Ces événements doivent être identifiés puis organisés dans une séquence qui mène à l’infraction. Chaque événement à haut risque est associé à des distorsions cognitives spécifiques qui lui sont associées et qui doivent être identifiées. Il faut développer des approches alternatives qui se concentrent sur une pensée correcte et de vraies mesures correctives. Offrir un plus grand nombre de stratégies d’adaptation appropriées que l’individu peut utiliser pour réduire le niveau de déviance offre au délinquant d’autres choix que la récidive. Le délinquant est encouragé à élaborer des fiches de repérage qui peuvent être utilisées pour pratiquer les mesures correctives à l’égard d’un comportement cible spécifique. La pratique, l’examen et la mise à jour des stratégies d’adaptation aideront le délinquant à être en mesure d’effectuer l’intervention par une pratique de routine plutôt qu’en utilisant une pensée opérationnelle complexe. Ceci est particulièrement important lorsque l’individu est anxieux ou paniqué.

La deuxième étape de l’élaboration d’un plan de prévention des rechutes est réalisée au cours de la phase intermédiaire du traitement. Le délinquant identifie les problèmes qui se sont produits plus tôt dans sa vie et qui ont contribué à son sentiment général de déséquilibre de son mode de vie. Ces problèmes sont les événements survenus dans la famille d’origine, la famille immédiate du délinquant et ses relations, l’école, le travail, les finances, et la gestion du temps. Encore une fois, les erreurs de pensée déformées, les tactiques utilisées pour éviter le changement et le cycle de l’agression doivent être identifiés et imbriqués dans le plan de la phase initiale.

Au cours de la phase avancée du traitement, le délinquant développe davantage ses stratégies d’adaptation et renforce ses mesures correctives en identifiant les comportements d’adaptation, les comportements proactifs qui peuvent être mis en œuvre et les conditions de gestion qui soutiennent les stratégies d’adaptation et les stratégies correctives. Il s’agit d’identifier les comportements d’adaptation, les comportements proactifs qui peuvent être mis en œuvre et les conditions de gestion que les membres du groupe de soutien peuvent utiliser. En parlant de comportements d’adaptation et de correctifs, il est fréquent que les délinquants parlent de dire « non » à des situations sans trouver d’événements auxquels le délinquant peut dire « oui ». Les comportements proactifs offrent la possibilité d’exercer des choix qui répondent à la question de la gratification immédiate. Cela se fait par l’utilisation du plan sur une base quotidienne et en travaillant avec des jeux de rôle et des fantasmes guidés pour mettre en œuvre les techniques correctives et rechercher les domaines qui sont faibles et ont besoin d’être améliorés.

De nombreux délinquants ont du mal à faire la différence entre le stress et les conséquences négatives. Le stress peut être considéré comme un facteur externe sur lequel un individu n’a que peu ou pas de contrôle (par exemple, le stress d’un long voyage alors que le temps est très inclément). Une conséquence négative peut être considérée comme quelque chose qui se produit à l’intérieur, que l’individu aurait pu choisir de contrôler et de maîtriser de manière responsable, et l’individu doit maintenant faire face à la conséquence négative (par exemple, choisir de boire de l’alcool), puis choisir de conduire un véhicule, de recevoir une contravention d’un officier de police, et l’individu doit maintenant « payer » une conséquence négative) pour son choix. Ce concept est fondamental dans la mesure où il y a plus de choses qui se produisent avant, pendant et après l’infraction que « juste l’événement sexuel » ou « juste l’alcool ».

Les principaux facteurs de stress de la vie, tels que le fait de ne penser qu’à soi, de voir le monde de façon très unilatérale, l’absence de compétences sociales, des réactions d’adaptation sous-développées et non appliquées, l’abus indiscipliné de substances altérant l’humeur et l’esprit, des activités criminelles antérieures, un sous-emploi chronique, des dilemmes financiers, des difficultés conjugales, l’incapacité à résoudre des conflits ou une victimisation antérieure sont des exemples de « facteurs de stress » qu’un individu peut contrôler. Chacun de ces événements est crucial dans la vie de tout individu.

La philosophie du programme affirme qu’en plus des facteurs de stress tels que ceux énumérés, le délinquant individuel (à de rares exceptions près) a vécu sa vie d’une manière telle qu’il présente de nombreuses caractéristiques d’un trouble de la personnalité. À moins que le trouble de la personnalité puisse être cliniquement exclu, le plan de rechute doit être élaboré sur la base de la façon dont cette personnalité individuelle se manifeste dans les termes des principaux facteurs de stress de la vie.

Il convient de noter qu’à l’étape du début, le délinquant devait obtenir et maintenir le contrôle de l’excitation déviante mesurée par un pléthysmographe. Le pléthysmographe peut être utilisé pour aider le délinquant à reconnaître le niveau ou le pourcentage d’excitation qu’il perçoit et à comparer cette perception avec ce que l’appareil mesure réellement. L’une des composantes du plan de rechute devrait inclure la reconnaissance des indices affectifs, cognitifs et comportementaux et des mesures correctives que le délinquant a appris à utiliser pour maintenir le contrôle de l’excitation déviante. Le délinquant peut utiliser la connaissance de ce qu’est le « niveau d’excitation gérable » afin de s’auto-contrôler lorsque le contrôle est perdu et qu’une stratégie d’adaptation différente du plan de rechute doit être employée.

Les entretiens d’évaluation indiquent que de nombreux délinquants font preuve d’un état d’esprit unilatéral et que, dans la plupart des cas, ils fréquentent des amis qui ont également une mentalité unilatérale. Ensemble, ils développent une vision ou image déformée du monde qui permet à l’individu de se comporter comme il l’entend. Dans de nombreux cas, l’individu vit dans un foyer avec des personnes qui sont elles aussi quelque peu partiaux, ou bien les règles d’ordre du foyer permettent à l’individu de se comporter comme il l’estime approprié. Au cours de son développement normal, l’enfant apprend à apprécier et à respecter les opinions et les droits des autres enfants alors qu’il se trouve au stade du jeu solitaire. Au fur et à mesure que l’enfant

grandit et se dirige vers le stade du jeu en groupe, l’enfant développe un concept d’identité et d’acceptation de soi par les autres en fonction de la façon dont il respecte les droits et les opinions des autres membres du groupe. Les individus qui pensent de manière unilatérale passent à côté de certaines parties de ce stade de développement.

Ce style de pensée erronée et déformée contribue à ce que le délinquant présente un type de trouble de la personnalité ».

Relapse planning sexual offenders

Le programme EMERGE (présenté par David Adams,

Le programme EMERGE (présenté par David Adams,

Dadid ADAMS est docteur en éducation (Ed.D). En 1977, Adams et un groupe d’amis ont fondé Emerge, le premier programme d’éducation aux États-Unis destiné aux auteurs de violences domestiques. « Ce que nous avions en commun, c’est que nous étions des amies de femmes qui avaient mis en place les premiers services d’assistance téléphonique aux femmes battues ou les premiers refuges dans la région de Boston, et qu’elles recevaient des appels d’hommes demandant de l’aide pour eux-mêmes, et que les femmes qui travaillaient pour ces programmes d’aide aux femmes battues ne pensaient pas que c’était leur mission d’aider réellement l’agresseur ».

Dadid ADAMS est docteur en éducation (Ed.D). En 1977, Adams et un groupe d’amis ont fondé Emerge, le premier programme d’éducation aux États-Unis destiné aux auteurs de violences domestiques. « Ce que nous avions en commun, c’est que nous étions des amies de femmes qui avaient mis en place les premiers services d’assistance téléphonique aux femmes battues ou les premiers refuges dans la région de Boston, et qu’elles recevaient des appels d’hommes demandant de l’aide pour eux-mêmes, et que les femmes qui travaillaient pour ces programmes d’aide aux femmes battues ne pensaient pas que c’était leur mission d’aider réellement l’agresseur ».

Elliot LOUAN: Responsable d’Etudes et de Recherches, IERDJ – CPIP ; chargé de formation probation/criminologie : formateur pratiques correctionnelles fondamentales (Core Correctional Practices) et évaluation des risques de récidive ; chargé d’enseignement DU Sciences Criminelles Angers, DU Evaluation et Prevention de la Récidive Lille, DU Criminologie ICP, M2 DHEP ENAP ; Intervenant occasionnel ENM, ENAP, SPIP, EP ; Membre du Comité National Violences Intra-Familiales (CNVIF) Commission Recherche ; candidat au doctorat en criminologie. Formé aux outils d’évaluation des risques suivants : VRAG, SORAG, HCR-20, LS-CMI, ODARA-ERVFO, STATIQUE-99R, STABLE, AIGU, SARA.

Elliot LOUAN: Responsable d’Etudes et de Recherches, IERDJ – CPIP ; chargé de formation probation/criminologie : formateur pratiques correctionnelles fondamentales (Core Correctional Practices) et évaluation des risques de récidive ; chargé d’enseignement DU Sciences Criminelles Angers, DU Evaluation et Prevention de la Récidive Lille, DU Criminologie ICP, M2 DHEP ENAP ; Intervenant occasionnel ENM, ENAP, SPIP, EP ; Membre du Comité National Violences Intra-Familiales (CNVIF) Commission Recherche ; candidat au doctorat en criminologie. Formé aux outils d’évaluation des risques suivants : VRAG, SORAG, HCR-20, LS-CMI, ODARA-ERVFO, STATIQUE-99R, STABLE, AIGU, SARA.