Timothy-Leary

L’une des études les plus célèbres en psychiatrie est celle menée sur les détenus de la prison de Concord au début des années 1960. Un groupe de chercheurs de Harvard, dirigé par Timothy Leary, a traité un groupe de détenus avec de la psilocybine, une drogue dérivée de champignons hallucinogènes. Ils voulaient savoir si les drogues hallucinogènes, associées à une thérapie, pouvaient rendre les détenus moins susceptibles de commettre des crimes à l’avenir.

Quelque temps après la libération du groupe de prisonniers, les chercheurs ont annoncé des résultats surprenants. Il était prévu qu’environ 64 % des prisonniers reviendraient au bout de six mois. Or, seuls 25 % d’entre eux sont revenus. Qui plus est, au lieu d’être incarcérés pour de nouveaux délits, la plupart d’entre eux étaient de retour en prison en raison de violations techniques de leur liberté conditionnelle. Lorsque Leary a continué à suivre le groupe de prisonniers, le taux de récidive est resté nettement inférieur au niveau attendu. Il semblait que les drogues psychoactives pouvaient faire une énorme différence dans le taux de récidive, et peut-être créer une société plus pacifique.

Cela n’a pas fait l’affaire des autorités, et il s’est avéré que cela n’aurait pas dû être le cas. Un examen à long terme de l’étude, réalisé dans les années 1990, révèle que certaines libertés ont été prises dans l’analyse des données. Bien qu’une partie seulement des dossiers ait pu être récupérée, ces dossiers constituent un échantillon aléatoire du groupe d’origine et peuvent représenter l’expérience initiale. D’une part, il semble que Leary ait comparé le taux de réincarcération des prisonniers traités 10 mois après leur libération à celui d’autres groupes 30 mois après leur libération. Rien ne prouve non plus que l’équilibre entre les nouveaux délits et les violations techniques de la liberté conditionnelle soit ce que Leary prétendait qu’il était. Il n’a compté que les raisons pour lesquelles les personnes étaient retournées en prison au départ – et si elles étaient en liberté conditionnelle, elles étaient toujours enregistrées comme retournant en prison en raison d’une violation de la liberté conditionnelle, même si cette violation de la liberté conditionnelle constituait un nouveau délit.

Cela n’a pas fait l’affaire des autorités, et il s’est avéré que cela n’aurait pas dû être le cas. Un examen à long terme de l’étude, réalisé dans les années 1990, révèle que certaines libertés ont été prises dans l’analyse des données. Bien qu’une partie seulement des dossiers ait pu être récupérée, ces dossiers constituent un échantillon aléatoire du groupe d’origine et peuvent représenter l’expérience initiale. D’une part, il semble que Leary ait comparé le taux de réincarcération des prisonniers traités 10 mois après leur libération à celui d’autres groupes 30 mois après leur libération. Rien ne prouve non plus que l’équilibre entre les nouveaux délits et les violations techniques de la liberté conditionnelle soit ce que Leary prétendait qu’il était. Il n’a compté que les raisons pour lesquelles les personnes étaient retournées en prison au départ – et si elles étaient en liberté conditionnelle, elles étaient toujours enregistrées comme retournant en prison en raison d’une violation de la liberté conditionnelle, même si cette violation de la liberté conditionnelle constituait un nouveau délit.

Mais une nouvelle recherche menée par Doblin R (1998, U d’Harvard) a relancé les investigations sur la recherche initiale de Timothy Leary (Rick Doblin (1998) Journal of Psychoactive Drugs, Dr. Leary’s Concord Prison Experiment: A 34-Year Follow-up Study, Kennedy School of Government, Harvard University, Published online: 06 Sep 2011.)

Résumé

Cette étude est un suivi à long terme de l’expérience de la prison de Concord, l’une des études les plus connues dans la littérature sur la psychothérapie psychédélique. L’expérience de la prison de Concord a été menée de 1961 à 1963 par une équipe de chercheurs de l’Université Harvard sous la direction de Timothy Leary. L’étude originale consistait à administrer une psychothérapie de groupe assistée par la psilocybine à 32 prisonniers dans le but de réduire les taux de récidive. Cette étude de suivi a consisté en une recherche dans les dossiers du système de justice pénale de l’État et du gouvernement fédéral de 21 des 32 sujets initiaux, ainsi qu’en des entretiens personnels avec deux des sujets et trois des chercheurs : Timothy Leary, Ralph Metzner et Gunther Weil. Les résultats de l’étude de suivi indiquent que les affirmations publiées sur l’effet du traitement étaient erronées. Cette étude de suivi confirme l’accent mis dans les rapports originaux sur la nécessité d’intégrer la psychothérapie assistée par la psilocybine avec les détenus dans un plan de traitement global comprenant des programmes de soutien de groupe non médicamenteux après la libération. Malgré les efforts considérables de l’équipe expérimentale pour fournir un soutien après la libération, ces services n’ont pas été suffisamment disponibles pour les sujets de cette étude. La question de savoir si un nouveau programme de psychothérapie de groupe assistée par la psilocybine et des programmes post-libération permettraient de réduire de manière significative les taux de récidive est une question empirique qui mérite d’être abordée dans le cadre d’une nouvelle expérience.

CONCLUSION

L’échec de la Concord Prison Experiment à générer une réduction des taux de récidive ne doit pas être considéré comme une preuve de l’absence de valeur des psychédéliques en tant que compléments à la psychothérapie chez les criminels. Au contraire, l’échec de l’expérience de la prison de Concord devrait mettre fin au mythe des psychédéliques comme des balles magiques, dont l’ingestion conférerait automatiquement une sagesse aux criminelset créerait un changement durable après une seule ou même une seule fois. de la sagesse et créer un changement durable après une seule ou même quelques expériences.

Un changement de personnalité peut être plus probable après une expérience psychédélique cathartique et perspicace, mais seul un travail soutenu après la disparition de la drogue permettra d’ancrer et de consolider tout mouvement vers la guérison et le changement de comportement. Les expériences psychédéliques ne sont pas suffisantes en elles-mêmes pour produire un changement durable. Leary, qui a écrit sur l’importance du cadre, le savait mieux que quiconque : « La principale conclusion de notre étude pilote de deux ans est que les programmes institutionnels, aussi efficaces soient-ils, comptent peu une fois que l’ex-détenu se retrouve dans la rue. Les pressions sociales auxquelles ils sont confrontés sont si écrasantes qu’elles rendent le changement très difficile ». (Leary 1969).

Leary a pris le temps, lors de l’entretien de suivi mené peu avant sa mort, de réitérer ce qu’il avait précédemment affirmé être la principale leçon de l’expérience de la prison de Concord : la clé d’une réduction à long terme des taux de récidive pourrait être la combinaison de l’administration avant la libération d’une psychothérapie de groupe assistée par la psilocybine avec un programme complet de suivi après la libération, sur le modèle des groupes des Alcooliques Anonymes, afin d’offrir un soutien aux prisonniers libérés. Bien entendu, il est probable que les programmes de suivi après la libération soient bénéfiques pour toutes les personnes libérées de prison, qu’elles aient bénéficié d’une psychothérapie de groupe assistée par la psilocybine, d’une aide aux toxicomanes, d’une formation professionnelle, d’un traitement psychologique non médicamenteux, de tout autre programme visant à réduire la récidive, ou même d’aucun traitement du tout. En raison des effets psychologiques profonds de la psilocybine, un programme post-libération pour les sujets ayant reçu de la psilocybine pourrait être différent, tant dans son contenu que dans son importance, des programmes destinés aux sujets ayant reçu d’autres interventions. La question de savoir si un nouveau programme de psychothérapie de groupe assistée par la psilocybine et des programmes postlibération permettraient de réduire de manière significative les taux de récidive est une question empirique qui mérite d’être abordée dans le cadre d’une nouvelle expérience.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9924845/

Cela n’a pas fait l’affaire des autorités, et il s’est avéré que cela n’aurait pas dû être le cas. Un examen à long terme de l’étude, réalisé dans les années 1990, révèle que certaines libertés ont été prises dans l’analyse des données. Bien qu’une partie seulement des dossiers ait pu être récupérée, ces dossiers constituent un échantillon aléatoire du groupe d’origine et peuvent représenter l’expérience initiale. D’une part, il semble que Leary ait comparé le taux de réincarcération des prisonniers traités 10 mois après leur libération à celui d’autres groupes 30 mois après leur libération. Rien ne prouve non plus que l’équilibre entre les nouveaux délits et les violations techniques de la liberté conditionnelle soit ce que Leary prétendait qu’il était. Il n’a compté que les raisons pour lesquelles les personnes étaient retournées en prison au départ – et si elles étaient en liberté conditionnelle, elles étaient toujours enregistrées comme retournant en prison en raison d’une violation de la liberté conditionnelle, même si cette violation de la liberté conditionnelle constituait un nouveau délit.

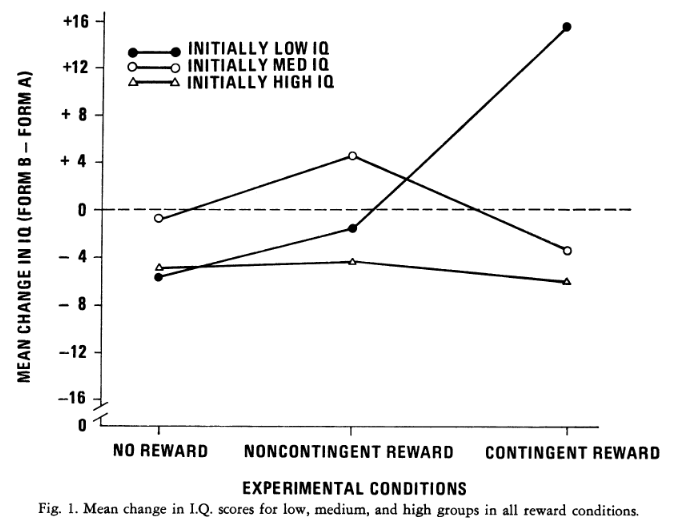

Cela n’a pas fait l’affaire des autorités, et il s’est avéré que cela n’aurait pas dû être le cas. Un examen à long terme de l’étude, réalisé dans les années 1990, révèle que certaines libertés ont été prises dans l’analyse des données. Bien qu’une partie seulement des dossiers ait pu être récupérée, ces dossiers constituent un échantillon aléatoire du groupe d’origine et peuvent représenter l’expérience initiale. D’une part, il semble que Leary ait comparé le taux de réincarcération des prisonniers traités 10 mois après leur libération à celui d’autres groupes 30 mois après leur libération. Rien ne prouve non plus que l’équilibre entre les nouveaux délits et les violations techniques de la liberté conditionnelle soit ce que Leary prétendait qu’il était. Il n’a compté que les raisons pour lesquelles les personnes étaient retournées en prison au départ – et si elles étaient en liberté conditionnelle, elles étaient toujours enregistrées comme retournant en prison en raison d’une violation de la liberté conditionnelle, même si cette violation de la liberté conditionnelle constituait un nouveau délit. L’effet d’une récompense en bonbons sur les scores de Q.I. a été étudié chez 72 enfants de première et deuxième année. Tous les sujets ont reçu la forme A du test de vocabulaire en images de Peabody et, sur la base de ces résultats, ont été divisés en trois groupes : faible, moyen et élevé.

L’effet d’une récompense en bonbons sur les scores de Q.I. a été étudié chez 72 enfants de première et deuxième année. Tous les sujets ont reçu la forme A du test de vocabulaire en images de Peabody et, sur la base de ces résultats, ont été divisés en trois groupes : faible, moyen et élevé.