La réactance psychologique, théorisée par Jack W. Brehm en 1966, est un concept central pour comprendre les mécanismes de résistance chez les individus confrontés à des restrictions perçues de leur liberté. Dans le domaine de la criminologie, notamment lors de l’intervention auprès de populations difficiles comme les jeunes délinquants ou les membres de gangs, cette théorie offre des clés pour adapter les pratiques, comme l’entretien motivationnel, afin de réduire les comportements oppositionnels et favoriser l’engagement thérapeutique.

La réactance psychologique, théorisée par Jack W. Brehm en 1966, est un concept central pour comprendre les mécanismes de résistance chez les individus confrontés à des restrictions perçues de leur liberté. Dans le domaine de la criminologie, notamment lors de l’intervention auprès de populations difficiles comme les jeunes délinquants ou les membres de gangs, cette théorie offre des clés pour adapter les pratiques, comme l’entretien motivationnel, afin de réduire les comportements oppositionnels et favoriser l’engagement thérapeutique.

Selon Brehm, la réactance se manifeste lorsqu’un individu perçoit une menace contre sa liberté d’agir ou de penser. Cet état motivationnel déclenche une résistance active ou passive visant à restaurer le sentiment de contrôle. Par exemple, un adolescent confronté à une interdiction parentale stricte pourrait adopter un comportement contraire par rébellion.

Facteurs amplificateurs :

- Importance de la liberté menacée : Plus la liberté est valorisée (ex. : autonomie chez les jeunes gangsters), plus la réactance est intense.

- Légitimité perçue de la source : Une autorité jugée illégitime (ex. : un travailleur social perçu comme distant) exacerbe la résistance.

- Caractère coercitif des demandes : Les ordres directs activent davantage la réactance que les suggestions empathiques.

L’entretien motivationnel : Une réponse à la réactance

L’EM, initialement développé en alcoologie, intègre des principes psychosociaux pour contourner la réactance. Il s’appuie notamment sur :

- L’autonomie : En rappelant au sujet qu’il est « libre de refuser », on minimise la perception de contrainte.

- L’empathie : Une posture non jugementale réduit les tensions et favorise l’alliance thérapeutique.

- L’exploration des ambivalences : Aider le sujet à verbaliser ses propres motivations (ex. : « Quels avantages trouvez-vous à rester dans le gang ? ») évite les confrontations directes.

Applications en criminologie : Dépasser la résistance

Jack W. BREHM

Dans les contextes criminologiques, la réactance est fréquente chez les populations cibles (détenus, jeunes délinquants), souvent méfiantes envers les institutions. l’EM et la théorie de Brehm s’articulent pour:

a) Réduire l’opposition lors des entretiens

Les travaux de Cyr et al. (2014) soulignent que le soutien émotionnel de l’intervieweur diminue la résistance des enfants lors d’entretiens d’enquête. Transposé aux adultes, cela implique :

- Éviter les questions accusatoires.

- Valider les émotions (« Je comprends que cette situation soit frustrante »).

b) Adapter les programmes de réinsertion

Les programmes de fidélisation ou de contraintes rigides (ex. : couvre-feux stricts) peuvent générer un rejet via la réactance. En revanche, des approches flexibles, centrées sur les objectifs personnels du sujet (ex. : retrouver sa famille), renforcent la coopération.

Stratégies pratiques

ex: Gestion de la réactance en milieu carcéral : Former les agents à des techniques de communication non coercitives (ex. : choix limités plutôt qu’ordres) pour réduire les incidents.

Experience de psychologie sociale illustrant la réactance:

Une expérience réalisée en 1976 par M.E. Hellman est une autre illustration de la réactance. Cet auteur a demandé à des passants de signer une pétition en faveur du contrôle du prix de la viande et des légumes. Mais avant que les gens ne se décident à signer, il leur lisait la première, les deux premières ou l’ensemble des informations suivantes :

1. Un certain Raymond T, membre d’une association locale, s’est déclaré franchement hostile à toute idée de contrôle des prix car, selon lui, elle met en danger l’économie.

2. Raymond T a déclaré en plus qu’en aucun cas, on ne devait être autorisé à proposer ou à signer cette pétition.

3. Raymond T a jouté qu’il se proposait, en plus, de prendre des renseignements sur tous ceux qui signeraient.Comme le montrent les résultats :

- 50 signatures dans le premier cas,

- 72 signatures dans le second,

- 88 signatures dans le troisième,

Plus l’atteinte à leur liberté de choix est importante, plus les sujets concernés s’engagent dans le comportement menacé.

(Experience tirée de Dr Jean michel PIQUET (2019) Manuel Pratique d’entretien motivationnel, Inter-éditions)

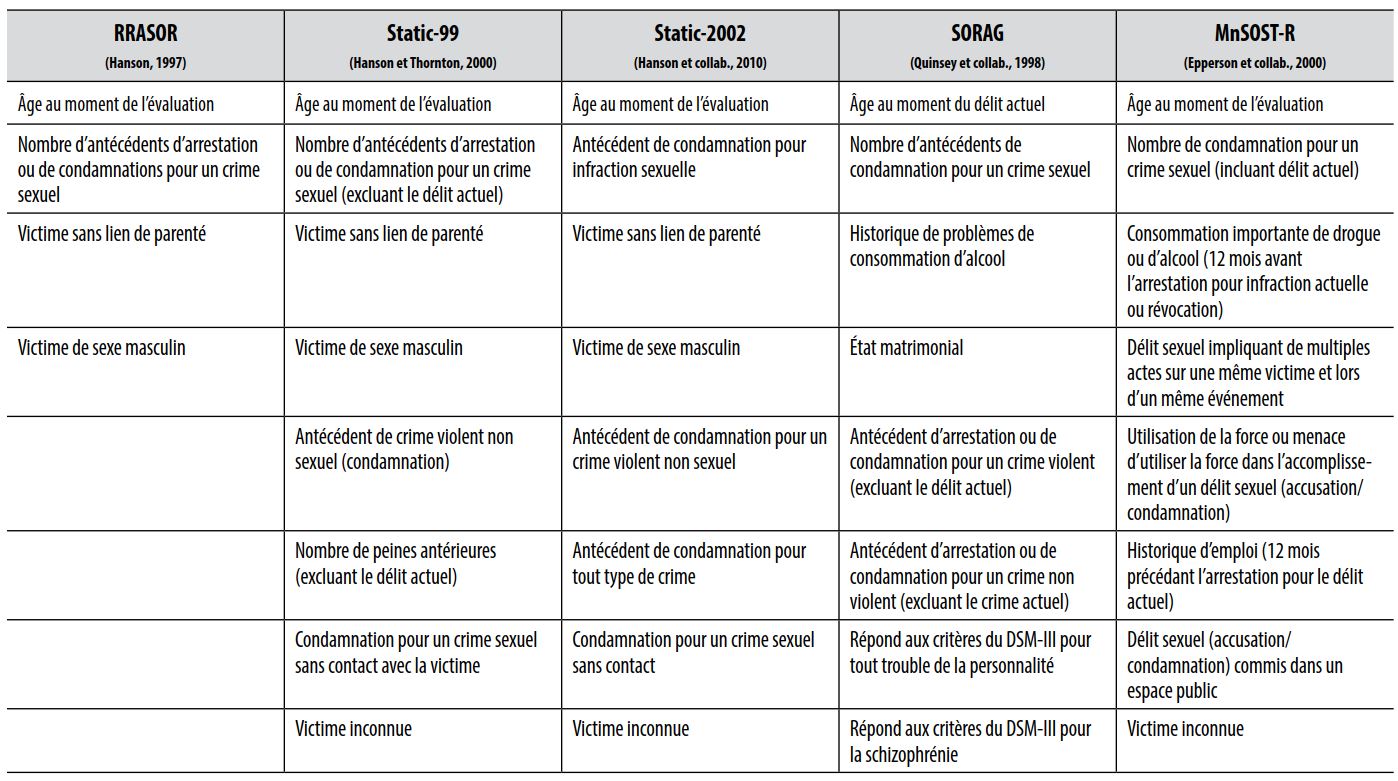

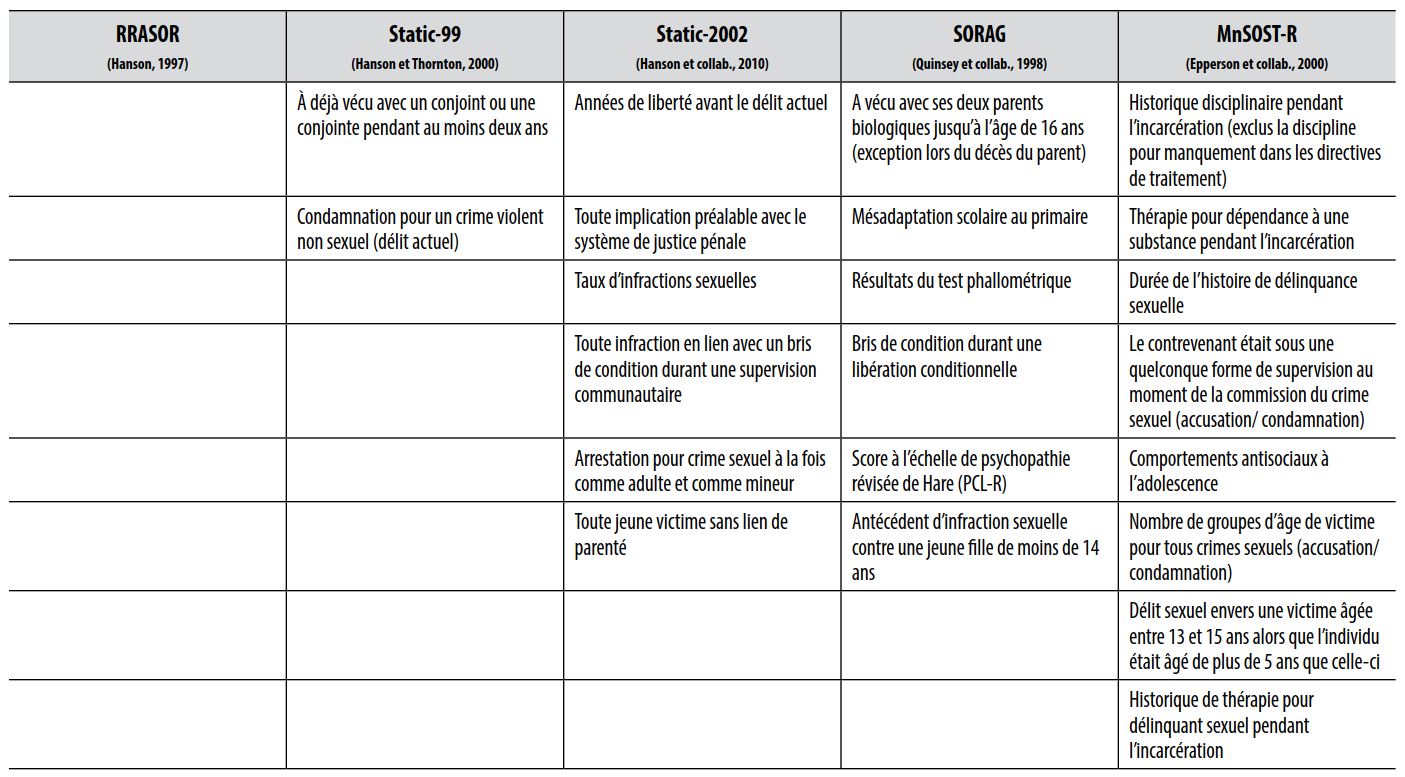

La criminologie s’intéresse de près à la prédiction de la récidive, surtout chez les délinquants sexuels. Pourquoi ? Parce qu’une évaluation précise du risque permet de mieux protéger la société, d’adapter les peines et de cibler les interventions thérapeutiques. Mais *comment* prédire ce risque avec rigueur ? Une méta-analyse majeure, réalisée par le chercheur R. Karl Hanson et publiée en 2007, apporte des réponses éclairantes.

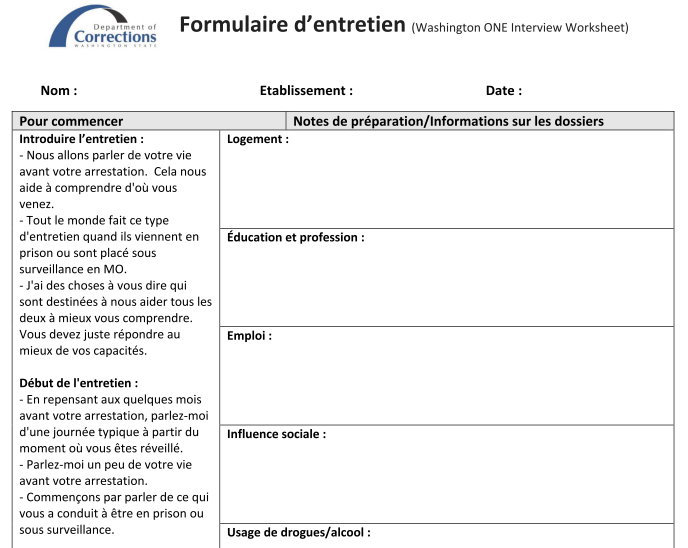

La criminologie s’intéresse de près à la prédiction de la récidive, surtout chez les délinquants sexuels. Pourquoi ? Parce qu’une évaluation précise du risque permet de mieux protéger la société, d’adapter les peines et de cibler les interventions thérapeutiques. Mais *comment* prédire ce risque avec rigueur ? Une méta-analyse majeure, réalisée par le chercheur R. Karl Hanson et publiée en 2007, apporte des réponses éclairantes. Le trés productif département des services penitentiaires de Washington a publié un «

Le trés productif département des services penitentiaires de Washington a publié un «

Patrick Lussier, professeur titulaire de criminologie à l’Université Laval, publie sous la direction de Marc Le Blanc un volume de 408 pages structuré en 18 chapitres, depuis une mise en perspective historique jusqu’aux enjeux contemporains de la « nouvelle pénologie ». L’ouvrage se divise en trois grandes parties :

Patrick Lussier, professeur titulaire de criminologie à l’Université Laval, publie sous la direction de Marc Le Blanc un volume de 408 pages structuré en 18 chapitres, depuis une mise en perspective historique jusqu’aux enjeux contemporains de la « nouvelle pénologie ». L’ouvrage se divise en trois grandes parties :

Perspective de Patrick Lussier

Perspective de Patrick Lussier