LES DELINQUANTS MENTALEMENT ANORMAUX

Chapitre II

Le problème des délinquants anormaux constitue, sur le terrain de la défense sociale, un centre d’intérêt primordial. C’est qu’en effet, il se relie, d’une part, à la lutte contre la grande criminalité dans la mesure où celle-ci est l’œuvre des délinquants de tempérament et d’autre part, à la lutte contre la délinquance d’habitude, dans la mesure où des individus catalogués aujourd’hui comme délinquants d’habitude sont des anormaux.

Le problème des délinquants anormaux constitue, sur le terrain de la défense sociale, un centre d’intérêt primordial. C’est qu’en effet, il se relie, d’une part, à la lutte contre la grande criminalité dans la mesure où celle-ci est l’œuvre des délinquants de tempérament et d’autre part, à la lutte contre la délinquance d’habitude, dans la mesure où des individus catalogués aujourd’hui comme délinquants d’habitude sont des anormaux.

Le délinquant mentalement anormal n’est pas un malade, il ne rentre pas dans Je cadre de la définition de l’article 64 du Code pénal, il ne relève pas de l’hôpital psychiatrique.

Dans ces conditions, il ne saurait être acquitté, mais au contraire, une mesure pénale doit être prise contre lui. Mais il est évident que cette mesure pénale doit revêtir un caractère particulier, elle doit être une mesure de sûreté.

Ces données du problème paraissaient devoir s’imposer à tous, lorsqu’elles ont, été remises en question sous l’influence de deux mouvements. Le premier est d’origine judiciaire et a pour objet de faire entrer les malades mentaux dans le cadre du droit pénal, grâce à la notion de mesure de sûreté. Cette solution, si elle était admise, ne constituerait pas — loin de là — un progrès de la civilisation, et d’ailleurs, en pratique, on serait bien obligé de laisser les malades mentaux dans les hôpitaux psychiatriques.

Le deuxième, lui, est sans aucun doute d’une origine différente. Il se présente avant tout comme voulant sauvegarder la notion de responsabilité dans le domaine de la défense sociale. Aussi bien, demande-t-il que l’on inflige à l’anormal une peine, avec cette réserve que le traitement pénitentiaire doit être subi sous un régime spécial.

Cette position qui, sur le terrain de l’opportunité, a F avantage de respecter les assises traditionnelles du droit pénal français, présente, du point de vue théorique, l’incontestable défaut de contribuer à mélanger les notions de peine et de mesure de sûreté. Or, cette confusion est des plus dangereuses, car l’expérience prouve que La peine se dénature au contact de la mesure de sûreté. Si l’on veut sauver la peine, et partant, l’idée de responsabilité, il faut au contraire séparer ce qui doit être séparé et prévoir des institutions différentes selon que l’on veut réprimer, c’est-à-dire avoir en vue parfois la prévention individuelle, mais toujours la prévention collective, ou traiter, c’est-à-dire n’avoir en vue que la prévention individuelle.

La méconnaissance de ces notions provoque une décadence de la peine par le jeu de la théorie de la responsabilité atténuée. Celle-ci, sous le couvert d’individualisation de la peine, énerve la répression en faisant aux anormaux un traitement de faveur, sans pour cela leur être d’une utilité quelconque. La prison, dans l’hypothèse la plus favorable, ne peut que ne pas empirer l’état de l’anormal. Le plus souvent, elle l’aggrave. Il suffit de songer à l’exemple du pervers sexuel dans le cadre du problème de la vie sexuelle dans les prisons, pour qu’il soit inutile de s’appesantir davantage là-dessus.

À l’inverse, lorsque le souci de l’exemplarité l’emporte, des peines sévères sont prononcées’ contre des individus pour lesquels le problème de la responsabilité — en admettant qu’il se pose pour eux — se présente sous des aspects très particuliers.

Ainsi apparaît à l’évidence la nécessité absolue du dualisme des institutions pénales. Or, la distinction nécessaire de la peine et de la mesure de défense sociale exige l’organisation de l’observation scientifique des délinquants, préalablement à toute décision judiciaire, la mise au point d’un régime pénal et pénitentiaire particulier pour les anormaux. On peut, enfin, considérer qu’au problème des délinquants mentalement anormaux se rattachent ceux de l’eugénisme, de l’alcoolisme et de la prostitution.

Nahlah Saimeh (* 1966 à Münster ) est une psychiatre légiste Allemande. Depuis 2004 , elle est directrice médicale duLWL -Zentrum en psychiatrie légale.

Le problème des délinquants anormaux constitue, sur le terrain de la défense sociale, un centre d’intérêt primordial. C’est qu’en effet, il se relie, d’une part, à la lutte contre la grande criminalité dans la mesure où celle-ci est l’œuvre des délinquants de tempérament et d’autre part, à la lutte contre la délinquance d’habitude, dans la mesure où des individus catalogués aujourd’hui comme délinquants d’habitude sont des anormaux.

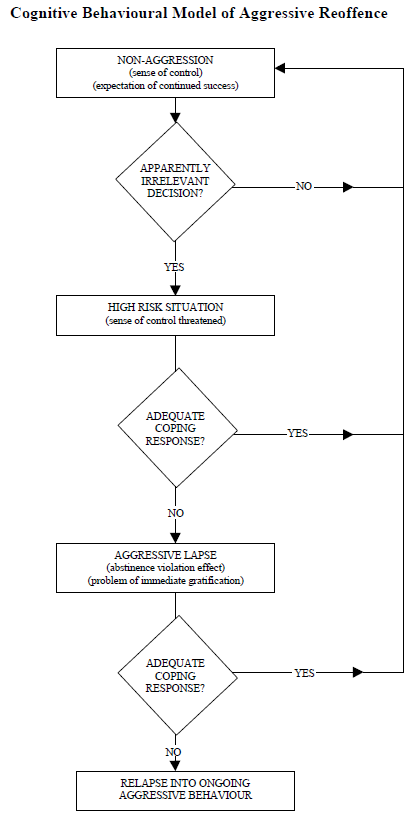

Le problème des délinquants anormaux constitue, sur le terrain de la défense sociale, un centre d’intérêt primordial. C’est qu’en effet, il se relie, d’une part, à la lutte contre la grande criminalité dans la mesure où celle-ci est l’œuvre des délinquants de tempérament et d’autre part, à la lutte contre la délinquance d’habitude, dans la mesure où des individus catalogués aujourd’hui comme délinquants d’habitude sont des anormaux. RP approaches are particularly viable within a correctional framework. The reasons for this span the areas of correctional philosophy, policy and practice. From a philosophical point of view, there is a growing community impatience with an approach that puts expensive correctional resources into servicing the psychotherapeutic needs of violent offenders at the expense, as it is perceived, of services to the victims. The focus of RP methods on the reduction of violent behaviour rather than on broader psychotherapeutic goals is therefore attractive. In addition, some broader psychotherapeutic approaches tend to see offenders as being themselves the victims of their developmental histories, and thereby imply a lessened capacity for self-determination and culpability. The RP approach maintains a clear focus on the offender as fully responsible for their behaviour and for maintaining their efforts to improve it.

RP approaches are particularly viable within a correctional framework. The reasons for this span the areas of correctional philosophy, policy and practice. From a philosophical point of view, there is a growing community impatience with an approach that puts expensive correctional resources into servicing the psychotherapeutic needs of violent offenders at the expense, as it is perceived, of services to the victims. The focus of RP methods on the reduction of violent behaviour rather than on broader psychotherapeutic goals is therefore attractive. In addition, some broader psychotherapeutic approaches tend to see offenders as being themselves the victims of their developmental histories, and thereby imply a lessened capacity for self-determination and culpability. The RP approach maintains a clear focus on the offender as fully responsible for their behaviour and for maintaining their efforts to improve it.