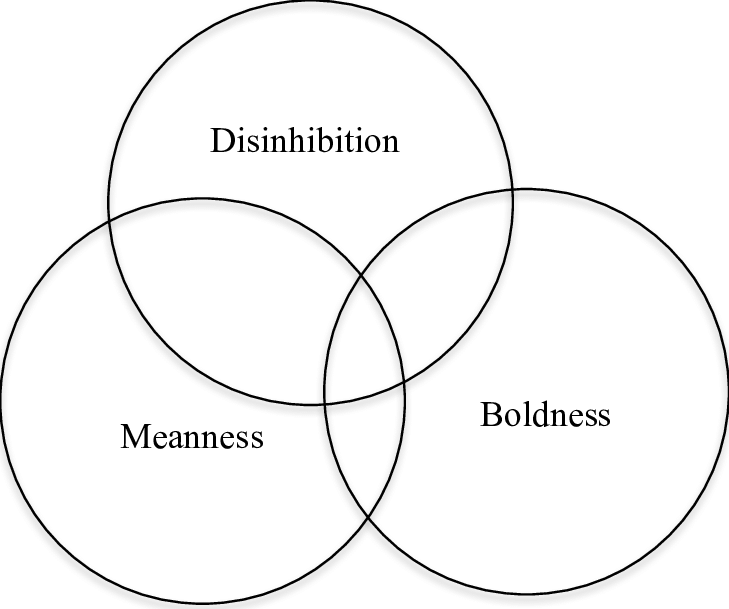

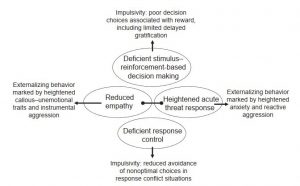

La psychopathie est difficile à traiter, surtout chez les adultes, mais des exercices basés sur la thérapie cognitive-comportementale (TCC) peuvent aider. Les exercices incluent la gestion de l’impulsivité, le développement de l’empathie et la régulation émotionnelle.

La psychopathie est difficile à traiter, surtout chez les adultes, mais des exercices basés sur la thérapie cognitive-comportementale (TCC) peuvent aider. Les exercices incluent la gestion de l’impulsivité, le développement de l’empathie et la régulation émotionnelle.-

Restructuration cognitive : Identifier et remplacer les pensées antisociales par des pensées positives (Psychopathy Treatment Options).

-

Gestion de l’impulsivité : Utiliser la technique STOPP (Stop, Prendre une respiration, Observer, Se retirer, Procéder) pour contrôler les impulsions (CBT for Impulsivity).

-

Développement de l’empathie : Pratiquer la prise de perspective, l’écoute active et les jeux de rôle pour comprendre les émotions des autres (How to Develop Empathy).

-

Pratiques de pleine conscience : Exercices de respiration et de méditation pour améliorer la conscience de soi et la régulation émotionnelle.

-

Travail sur les émotions : Apprendre à reconnaître et exprimer les émotions, y compris via des tâches à la maison pour renforcer les compétences apprises.

|

Exercice/Technique

|

Description

|

Objectif Principal

|

Population Cible

|

Efficacité Observée

|

|---|---|---|---|---|

|

Restructuration cognitive

|

Identifier et challenger les pensées antisociales, les remplacer par des pensées positives.

|

Réduire les croyances favorisant les comportements antisociaux.

|

Adultes et adolescents

|

|

|

Technique STOPP

|

Stop, Prendre une respiration, Observer, Se retirer, Procéder, pour gérer l’impulsivité.

|

Contrôler les réactions impulsives et violentes.

|

Adultes et adolescents

|

Réduction des comportements impulsifs, particulièrement dans des contextes de détention (

).

|

|

Prise de perspective

|

Encourager à voir les situations du point de vue d’autrui, via des discussions ou scénarios.

|

Développer la compréhension des émotions des autres.

|

Enfants, adolescents, adultes

|

|

|

Écoute active

|

Pratiquer une écoute attentive pour comprendre les émotions exprimées par les autres.

|

Renforcer les compétences interpersonnelles et l’empathie.

|

Tous âges

|

Utilisé dans des programmes comme le modèle de décompression à Mendota (

Mendota Juvenile Treatment Center ).

|

|

Jeux de rôle

|

Simuler des interactions sociales pour pratiquer des comportements empathiques.

|

Apprendre à répondre de manière appropriée dans des contextes sociaux.

|

Enfants et adolescents

|

|

|

Pratiques de pleine conscience

|

Exercices de respiration, méditation pour augmenter la conscience de soi.

|

Améliorer la régulation émotionnelle et réduire l’impulsivité.

|

Tous âges

|

Réduction des symptômes d’anxiété et amélioration de la régulation émotionnelle (

Using Exercise in Mental Health Treatment ).

|

|

Reconnaissance des émotions

|

Identifier et nommer les émotions chez soi et chez les autres, via des exercices visuels (ex. : images).

|

Développer la capacité à reconnaître les états émotionnels.

|

Enfants, adolescents

|

Utilisé dans des thérapies familiales pour réduire les problèmes de comportement (

).

|

|

Tâches à la maison

|

Exercices assignés pour pratiquer les compétences apprises, comme journaliser les pensées.

|

Renforcer les changements comportementaux et cognitifs.

|

Tous âges

|

Réduction des récidives violentes dans des études sur des populations carcérales (

Reducing psychopathic violence ).

|

Exemples d’exercices:

Exemples d’exercices:

- Entraînement à la reconnaissance des émotions

Exercice : Identifier les émotions (peur, tristesse) et interpréter les contextes sociaux. (possibilité également de mobiliser le test d’empathie de Baron Cohen) (reponses et cotation au test de Baron Cohen)

Objectif : Améliorer l’empathie cognitive en renforçant les compétences de décodage émotionnel. - Approche cognitivo-comportementale (TCC) adaptée

Exercices: Restructuration cognitive: Identifier et corriger les distorsions de pensée (ex : justification de la manipulation).

Jeux de rôle : Simulation de situations sociales pour pratiquer des réponses prosociales (ex : résolution de conflits sans agression). - Entraînement à la régulation émotionnelle

Mindfulness : Techniques de respiration et méditation guidée pour mieux gérer la colère ou la frustration.

Biofeedback: Utilisation de capteurs physiologiques (fréquence cardiaque, conductance cutanée) pour visualiser et contrôler les réactions émotionnelles. (exemple: application « RespiRelax+« ) - Programmes de renforcement prosocial

Contrats comportementaux et renforcements positifs : Récompenses concrètes (ex : privilèges) pour des actions empathiques ou coopératives.

bénévolat et actions carritataives : Participation à des activités d’aide aux autres (ex : bénévolat) pour développer un sentiment de responsabilité.

Cible provilégiée : Adolescents présentant des traits callo-émotionnels (manque d’empathie)

- Interventions basées sur la mentalisation (MBT)

Analyse de scénarios : Réflexion guidée sur les intentions et émotions d’autrui dans des histoires fictives.

Journal émotionnel : Tenir un carnet pour décrire ses propres états mentaux et ceux des autres.

Objectif: Amélioration modérée de l’autorégulation (Bateman & Fonagy, 2023).

Pharmacothérapie complémentaire

1. Modulation de la sérotonine: La sérotonine module l’inhibition comportementale et les réponses émotionnelles.

-

- ISRS (Paroxétine, Fluoxétine) : Augmentent la disponibilité de la sérotonine, réduisant l’impulsivité et l’agressivité réactive.

- Trazodone : Agoniste partiel de la 5-HT₁A, utilisé pour les comportements hostiles.

2. Régulation de la noradrénaline: Système de réponse au stress et régulation de l’attention.

-

- Guanfacine (agoniste α₂-adrénergique) : Réduit l’hyperactivité amygdalienne et l’impulsivité.

- Propranolol (bêta-bloquant) : Atténue les réponses physiologiques au stress (ex : agression préméditée).

3. Antipsychotiques atypiques : Principalement en cas de comorbidité avec des troubles psychotiques ou un TPL (trouble de la personnalité limite).

-

- Risperidone, Olanzapine : Bloquent les récepteurs dopaminergiques D₂ et sérotoninergiques 5-HT₂A, réduisant l’agressivité et l’hostilité.

4. Stabilisateurs de l’humeur et antiépileptiques: Efficacité modérée dans les essais en prison (ex : réduction des crises de rage).

-

- Lithium : Réduit les comportements agressifs via la modulation du glutamate et de la neuroplasticité.

- Valproate : Augmente les niveaux de GABA, inhibant l’hyperexcitabilité limbique.

5. Médicaments expérimentaux

-

- Ocytocine intranasale : Augmente temporairement l’empathie et la reconnaissance des émotions chez certains sujets (effets transitoires). (MAIS Risque de détournement (ex : manipulation accrue).

- Psychédéliques (Psilocybine sous contrôle) : En cours d’étude pour « réinitialiser » les réseaux émotionnels (ex : essai de l’Imperial College London, 2023).

6. Approches combinées

-

- Exemple : ISRS + TCC : La médication réduit l’impulsivité, permettant une meilleure engagement dans la thérapie.

- Combinaison de Propranolol et d’entraînement à l’empathie en milieu carcéral.

Trajectoire développementale et facteurs étiologiques

Trajectoire développementale et facteurs étiologiques

Lisa M. Najavits, PhD, est professeur adjoint à l’école de médecine Chan de l’université du Massachusetts (Worcester, MA) et directrice des innovations en matière de traitement. Elle a fait partie du corps enseignant de la Harvard Medical School (McLean Hospital) pendant 25 ans et de la Boston University School of Medicine (VA Boston) pendant 12 ans. Elle est spécialisée dans le développement de nouveaux modèles de conseil pour les traumatismes et les dépendances, la recherche sur les essais cliniques et les soins de proximité. Elle est l’auteur de plus de 200 publications professionnelles, ainsi que des livres Seeking Safety : A Treatment Manual for PTSD and Substance Abuse ; Finding Your Best Self : Recovery from Addiction, Trauma, or Both ; A Woman’s Addiction Workbook ; et Creating Change : A Past-Focused Treatment for Trauma and Addiction. Elle a été présidente de la Society of Addiction Psychology de l’American Psychological Association et a mené de nombreuses consultations sur les efforts de santé publique en matière de traumatisme et de toxicomanie, tant au niveau national qu’international, notamment auprès des National Institutes of Health, du Surgeon General, des Nations unies et de la Substance Abuse Mental Health Services Administration (administration des services de santé mentale et de toxicomanie). Elle fait partie de divers conseils consultatifs et a reçu plusieurs prix, dont le Betty Ford Award de l’Addiction Medical Education and Research Association, le Young Professional Award de l’International Society for Traumatic Stress Studies, le Early Career Contribution Award de la Society for Psychotherapy Research, le Emerging Leadership Award de l’American Psychological Association Committee on Women et le Distinguished Alumna Award du Barnard College (Université de Columbia). Elle est psychologue agréée dans le Massachusetts et exerce la psychothérapie. Elle a obtenu un doctorat en psychologie clinique à l’université Vanderbilt et une licence d’histoire avec mention au Barnard College (université de Columbia).

Lisa M. Najavits, PhD, est professeur adjoint à l’école de médecine Chan de l’université du Massachusetts (Worcester, MA) et directrice des innovations en matière de traitement. Elle a fait partie du corps enseignant de la Harvard Medical School (McLean Hospital) pendant 25 ans et de la Boston University School of Medicine (VA Boston) pendant 12 ans. Elle est spécialisée dans le développement de nouveaux modèles de conseil pour les traumatismes et les dépendances, la recherche sur les essais cliniques et les soins de proximité. Elle est l’auteur de plus de 200 publications professionnelles, ainsi que des livres Seeking Safety : A Treatment Manual for PTSD and Substance Abuse ; Finding Your Best Self : Recovery from Addiction, Trauma, or Both ; A Woman’s Addiction Workbook ; et Creating Change : A Past-Focused Treatment for Trauma and Addiction. Elle a été présidente de la Society of Addiction Psychology de l’American Psychological Association et a mené de nombreuses consultations sur les efforts de santé publique en matière de traumatisme et de toxicomanie, tant au niveau national qu’international, notamment auprès des National Institutes of Health, du Surgeon General, des Nations unies et de la Substance Abuse Mental Health Services Administration (administration des services de santé mentale et de toxicomanie). Elle fait partie de divers conseils consultatifs et a reçu plusieurs prix, dont le Betty Ford Award de l’Addiction Medical Education and Research Association, le Young Professional Award de l’International Society for Traumatic Stress Studies, le Early Career Contribution Award de la Society for Psychotherapy Research, le Emerging Leadership Award de l’American Psychological Association Committee on Women et le Distinguished Alumna Award du Barnard College (Université de Columbia). Elle est psychologue agréée dans le Massachusetts et exerce la psychothérapie. Elle a obtenu un doctorat en psychologie clinique à l’université Vanderbilt et une licence d’histoire avec mention au Barnard College (université de Columbia).

Les objectifs principaux du projet sont les suivants :

1️⃣ Augmenter l’adhésion des personnes détenues aux programmes d’enseignement

et de formation professionnels par le développement de scénarios virtuels liés à l’inscription aux cours et à la motivation

2️⃣ Accroître l’engagement des personnes détenues dans l’enseignement et la formation professionnels.

3️⃣ Accroître leur réussite (préparation des personnes détenues à intégrer le marché

du travail après leur libération, à la réinsertion et à la prévention de la récidive).

4️⃣ Améliorer les compétences des formateurs et des éducateurs intervenant auprès des personnes détenues.