FRANCE CULTURE ; Emission « Sur les Docks » (2015) Contrôler les lieux de privation de liberté

Quand ils se présentent à l’entrée des maisons d’arrêt, des centrales pour peine, des commissariats, des centres de rétention, des établissements pour mineurs, des hôpitaux psychiatriques, les portes s’ouvrent.

Ils sont juge ou avocat, général de gendarmerie, cadre de l’administration pénitentiaire, psychiatre, commissaire de police, médecin, pasteur ou aumônier. Ils viennent du monde associatif (Observatoire International des Prisons, Croix Rouge française), du secteur public ou privé; ils forment une équipe de trente personnes engagées dans une mission inédite, le Contrôle Général des Lieux de Privation de Liberté (CGLPL).

Leur rôle ? S’assurer du respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté. Leur champ d’action ? Tous les lieux du territoire de la République où des personnes sont enfermées contre leur gré, soit plus de 5000, en métropole et en Outre-mer. Ils ont un droit de visite permanent et inopiné, en toute indépendance. C’est un garde-fou pour la République, contre les dérives du pouvoir à huis clos, pour que la privation de liberté ne soit pas — ne soit plus — la perte des droits fondamentaux de la personne.

Dans ce documentaire les témoignages nous font plonger dans l’univers de l’enfermement, où la peine de privation de liberté excède souvent la perte du droit d’aller et venir, entamant les droits essentiels que sont l’accès aux soins, le maintien des liens familiaux, la perspective de réinsertion, le droit à l’intégrité et la sûreté etc.

La boîte aux lettres du CGLPL reçoit plus de 4000 courriers par an provenant de personnes privées de liberté. Le rapport annuel du CGLPL et les recommandations qu’il publie viennent interpeller le politique et l’opinion publique pour que l’Etat de droit ne s’arrête plus à la porte des prisons et lieux d’enfermement, pour faire changer un état de fait pour lequel la France a trop souvent fait l’objet de condamnations de la part de la Cour Européenne des droits de l’homme, pour que la privation de liberté puisse un jour être davantage qu’une punition.

Avec : Adeline Hazan, Contrôleure Générale des lieux de privation de liberté; Les membres du Contrôle général ; Michel Clémot, général de gendarmerie; Cyrille Canetti, psychiatre en milieu pénitentiaire; Dominique Legrand, magistrate judiciaire; Thierry Landais, directeur des services pénitentiaires; Cédric de Torcy, ancien directeur à la Croix-Rouge française; Lucie Montoy, contrôleure chargée des saisines courrier

Un documentaire d’Elise Gruau et Diphy Mariani ; Prise de son : Mathieu Touren

http://psychocriminologie.free.fr/wp-content/uploads/audio/surlesdocks_controleurgeneral.mp3

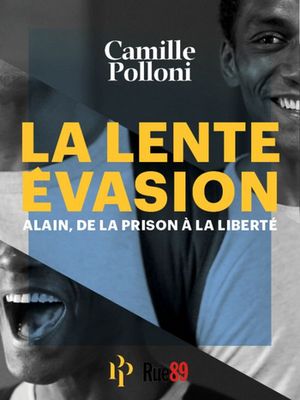

Dans La Lente Evasion, Camille Polloni, journaliste à Rue89, raconte sa rencontre avec Alain, un détenu en semi-liberté.

Dans La Lente Evasion, Camille Polloni, journaliste à Rue89, raconte sa rencontre avec Alain, un détenu en semi-liberté.