Véronique LE GOAZIOU (fev 2014) Sortir de prison sans y retourner : Parcours de réinsertions réussies

La surpopulation carcérale pose de façon aigüe la question de la réinsertion des personnes qui séjournent en prison. Beaucoup d’éducateurs, de visiteurs de prisons, de magistrats, de responsables des collectivités territoriales, d’avocats partagent une conviction : le travail de réinsertion est indispensable si l’on veut éviter que l’univers carcéral devienne un cercle infernal dont on ne sort que pour le retrouver après un bref passage en dehors. Dès lors, comment se donner les moyens de réussir ce pari ?

Beaucoup d’ouvrages permettent de connaître les processus qui conduisent un individu à être privé de liberté. On connaît moins en revanche les facteurs qui conduisent des personnes situées dans les marges sociales et ayant fréquenté la prison à se réinsérer. Ce livre propose d’éclairer cette dimension en mettant l’accent sur les parcours de réinsertion de personnes ayant connu la prison. Comment s’effectue ce retour à la vie normale ? Comment la perspective d’y parvenir ou, au contraire, l’anticipation de l’échec est-il perçu et pensé par des ex-détenus ou des ex-exclus qui ont entrepris une telle démarche ? Selon eux, quelles sont les conditions pour y parvenir, les appuis nécessaires, les passages obligés, mais aussi les freins, les obstacles ou les limites ?

En se basant sur les savoirs vécus de ces personnes, cet ouvrage permet de mieux comprendre ce qu’implique et ce qu’engage un parcours de réinsertion sociale. En valorisant les réussites, en repérant les appuis nécessaires et les passages obligés sans minimiser les obstacles, ce livre ouvre une perspective. Il redonne son véritable sens à la peine qui vise non à enfermer la personne dans le délit qu’il a commis mais au contraire à lui donner les moyens de retrouver toute sa place dans la société.Fruit d’une longue enquête de Véronique Le Goaziou (chercheuse associée au CNRS, Laboratoire Méditerranéen de Sociologie), ce livre donne la parole à des hommes sortis de prison. Ils racontent leur parcours de réinsertion et mettent en évidence ce qui les a conduits à retrouver une place dans la société. Leurs récits, mis en perspective par un sociologue, permettent à ceux qui les accompagnent de mieux ajuster leurs pratiques.

Les délinquants atteints de troubles mentaux posent un problème important au personnel médico‑légal et correctionnel chargé de s’occuper d’eux de façon sécuritaire et humaine. Comme dans le cas des délinquants non atteints de troubles mentaux, il est important de reconnaître que les délinquants atteints de troubles mentaux ne présentent pas tous le même risque et qu’il faut s’efforcer de différencier les délinquants à faible risque des délinquants à risque élevé. La théorie de la personnalité générale et de l’apprentissage socio-cognitif (PGASC) appliquée au comportement criminel (Andrews et Bonta, 1994, 2010) a grandement influencé l’élaboration de l’évaluation du risque et des besoins chez les délinquants généraux. Cette théorie s’appuie sur huit catégories de risques ou besoins qui sont centrales à la prédiction du comportement criminel : antécédents criminels, compagnons favorisant la criminalité, attitudes et éléments cognitifs favorisant la criminalité, personnalité antisociale, études et emploi, relations familiales ou conjugales, toxicomanie et loisirs. Fait notable, la théorie de la PGASC se caractérise par l’absence de variables liées à la santé mentale qui occupent une place importante dans les modèles cliniques des délinquants atteints de troubles mentaux. La présente méta‑analyse évalue la validité prédictive relative des catégories de risques ou besoins de la théorie de la PGASC et les variables tirées de la perspective clinique. Selon notre conclusion générale, les facteurs de risque/besoins de la théorie de la PGASC permettent de mieux prédire la récidive générale et la récidive violente que les facteurs cliniques (à l’exception de la personnalité antisociale/psychopathie).

Les délinquants atteints de troubles mentaux posent un problème important au personnel médico‑légal et correctionnel chargé de s’occuper d’eux de façon sécuritaire et humaine. Comme dans le cas des délinquants non atteints de troubles mentaux, il est important de reconnaître que les délinquants atteints de troubles mentaux ne présentent pas tous le même risque et qu’il faut s’efforcer de différencier les délinquants à faible risque des délinquants à risque élevé. La théorie de la personnalité générale et de l’apprentissage socio-cognitif (PGASC) appliquée au comportement criminel (Andrews et Bonta, 1994, 2010) a grandement influencé l’élaboration de l’évaluation du risque et des besoins chez les délinquants généraux. Cette théorie s’appuie sur huit catégories de risques ou besoins qui sont centrales à la prédiction du comportement criminel : antécédents criminels, compagnons favorisant la criminalité, attitudes et éléments cognitifs favorisant la criminalité, personnalité antisociale, études et emploi, relations familiales ou conjugales, toxicomanie et loisirs. Fait notable, la théorie de la PGASC se caractérise par l’absence de variables liées à la santé mentale qui occupent une place importante dans les modèles cliniques des délinquants atteints de troubles mentaux. La présente méta‑analyse évalue la validité prédictive relative des catégories de risques ou besoins de la théorie de la PGASC et les variables tirées de la perspective clinique. Selon notre conclusion générale, les facteurs de risque/besoins de la théorie de la PGASC permettent de mieux prédire la récidive générale et la récidive violente que les facteurs cliniques (à l’exception de la personnalité antisociale/psychopathie).

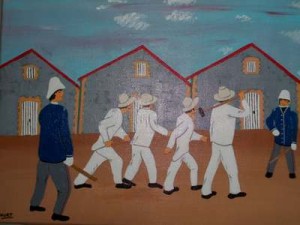

A la fin du XIXe siècle la France inaugure un nouveau bagne pour repousser ses indésirables. Citoyens criminels, parfois simples délinquants, opposants politiques comme les célèbres insurgés de la Commune, tous sont embarqués vers la Nouvelle Calédonie, autrement dit le bout du monde. Les bagnards y purgent leur peine, ils y meurent, ils s’y marient, leurs enfants ne verront parfois jamais la France. Ces colons forcés, côtoient leurs surveillants, l’armée, les canaques assujetis à l’imperialisme français, les travailleurs japonais venus exploiter les mines, les Colons libres également, autant de groupes humains qui fondent la singularité de la société calédonienne. Nous sommes à L’île de Nou, à l’endroit où débarquaient tous les convois de forçats et leurs geoliers, là où tout commençait

A la fin du XIXe siècle la France inaugure un nouveau bagne pour repousser ses indésirables. Citoyens criminels, parfois simples délinquants, opposants politiques comme les célèbres insurgés de la Commune, tous sont embarqués vers la Nouvelle Calédonie, autrement dit le bout du monde. Les bagnards y purgent leur peine, ils y meurent, ils s’y marient, leurs enfants ne verront parfois jamais la France. Ces colons forcés, côtoient leurs surveillants, l’armée, les canaques assujetis à l’imperialisme français, les travailleurs japonais venus exploiter les mines, les Colons libres également, autant de groupes humains qui fondent la singularité de la société calédonienne. Nous sommes à L’île de Nou, à l’endroit où débarquaient tous les convois de forçats et leurs geoliers, là où tout commençait